概述

洞天福地

洞天福地除了將宇宙整體分成三十六層天以及無盡宇宙空間之外,道家還詳細描述了和地球空間相連的各個空間,這就是洞天福地。所謂洞天福地,主要是指大天之內的道教神聖空間。它所涵括的地域有洞天、福地、靖治、水府、神山、海島等,具體說來就是十大洞天、三十六小洞天、七十二福地、十八水府、二十四治、三十六靖廬以及十洲三島,無盡虛空宇宙世界。洞天福地理論是道教宇宙論的一個重要組成部分。它的基本內涵用現代語言可以解釋如下:在我們人類棲居的以宇宙為中心的居留空間中(即所謂的“大天世界”)還並存著三十六所相對隔絕、大小不等的生活世界(即十大洞天、三十六小洞天)及七十二處特殊地域(即七十二福地)。這些洞天福地入口大多位於中國境內的大小名山之中或之間,它們通連貫通通達上天,構成一個特殊的世界。其中棲息著仙靈或避世人群。按照道教的解釋,洞天福地世界與我們所處的大天世界相似也具有各自的天地、日月、山川、草木等自然組成因素。由於洞天福地位於大天世界的空間中,因而它們與我們的世界就有著各種各樣的聯繫(例如世人有時誤入洞天,洞天居民有時也造訪人間)。同時又由於它們存在的相對隔絕性,洞天福地世界又具有自身獨特的時空構造。一般而言,洞天世界對世人是不敞開的,它們的存在具有很大的隱秘性。從功能方面看,除少數避世型洞天外,洞天福地可以視為道士在達到終極解脫目標前的修煉場所;從起源角度看,道教洞天福地理論的產生與形成應與史前期及文明初期中國古代先民的山居習性有密切關係。對此,我們只要考慮“石室”、“洞窟”在前道教時期和道教產生初期曾經充當過修道之士的基本居留場所就可明白。從宇宙論、存在論的角度看,道教洞天福地理論反映了道士們觀照天、地、人、物的獨特視角,其中所隱含的天觀、地觀、人觀、物觀都是意味深長、發人深省的。它與我們通常看待存在、非存在、虛無、實體的看法都不相同,乃是以一種環環相套的圈層宇宙構成論為背景來解釋天、地、人、物的存在形式。這與道教的根本道論有著內在的一致性。中國有許多論述洞天福地的古籍,其中《正統道藏》收錄最多。對洞天概念的最好解釋見於早期上清系經典《紫陽真人內傳》。其云:“天無謂之空,山無謂之洞,人無謂之房也。山腹中空虛,是謂洞庭;人頭中空虛,是謂洞房。是以真人處天處山處人,入無間,以黍米容蓬萊山,包括六合,天地不能載焉。”依此所解則“

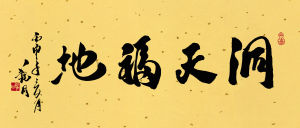

觀同書法《洞天福地》

觀同書法《洞天福地》碑刻簡介

福地洞天題刻

洞天福地

大清光緒二十一年荷月吉日,長清趙振廣、滕邑黃文彩、濟寧馬心田、諸城徐枚、歷城齊雲浦、諸城吳元會、歷城王騰發、泰安王儉堂。

【說明】

此題刻在山東省泰安市泰山紅門以北呂祖洞上部石壁上,刻於光緒二十一年(1895)。字面高60厘米,寬192厘米。“洞天福地”4字橫列1行,字徑24厘米,隸書。題名豎列8行,滿行5字,楷書。

綜述

洞天福地

洞天福地“洞天福地”的觀念大約形成於東晉以前,編集上清派仙人本業的《道跡經》《真誥》均已提到有“十大洞天”、“地中洞天三十六所”,《道跡經》還稱引道書《福地誌》和《孔丘福地》。戰國以來盛傳“三神山”說和“崑崙山”說,但三神山是海中仙境,崑崙山則遠在西方。道教形成以後,隨著道士入山隱居、合藥、修煉和求乞成仙,群山壯麗的景色,奇峭的峰巒,幽奧的洞壑,從洞中湧出的溪流,和山中變化的萬千氣象,都足以引起共鳴並激發他們的幻想,加之原有的種種傳說,從而逐漸形成大地名山之間有洞天福地的觀念。早期道經如《抱朴子內篇》《真誥》等都講到,欲求神仙,須登山請乞、入山居住或合藥。葛洪按引仙經,其中提到華山、泰山、霍山、恆山、嵩山、少室山、長山、太白山、終南山、女兒山、地肺山、王屋山、抱犢山、安丘山、潛山、青城山、峨眉山、緌山、雲台山、羅浮山、陽駕山、黃金山、鱉祖山、大小天台山、四望山、蓋竹山、括蒼山等二十餘座,並謂:“此皆是正神在其山中,其中或有地仙之人。上皆生芝草,可以避大兵大難,不但於中以合藥也,”而其中不少就被道教認為是洞天福地。

按照道教觀點,天、地、水乃至於人皆一氣所分;仙境也是“結氣所成”,它們相互感通,構成縱橫交織的立體網路;但因氣質清濁之異,而上下有別。故《天地宮府圖序》稱:“道本虛無,因恍惚而有物;氣元沖始,乘運化而分形。精象玄著,列宮闕於清景;幽質潛凝,開洞府於名山。……誠志攸勤,則神仙應而可接;修煉克著,則龍鶴升而有期。至於天洞區畛,高卑乃異;真靈班級,上下不同。”《洞天福地岳瀆名山記序》亦云:“乾坤既辟,清濁肇分,融為江河,結為山嶽,或上配辰宿,或下藏洞天。皆大聖上真主宰其事,則有靈宮閟府,玉宇金台。或結氣所成,凝雲虛構;或瑤池翠沼,注於四隅;或珠樹瓊林,疏於其上。神鳳飛虬之所產,天驎澤馬之所棲。或日馭所經,或星纏所屬;含藏風雨,蘊蓄雲雷,為天地之關樞,為陰陽之機軸。”按照這一理論,不僅天上有仙境,而且地上海中皆有仙境;不僅地上海中有仙山,而且天上亦有仙山。天上仙山乃真氣所化,又下應地上宮府。

洞天福地就是地上的仙山,它包括十大洞天、三十六小洞天和七十二福地,構成道教地上仙境的主體部分。除此之外,道教徒還崇拜五鎮海瀆、三十六靖廬、二十四治等,中國五嶽則包括在洞天之內。

洞天福地多系實指。歷代道士多往其間建宮立觀,精勤修行,留下不少人文景觀、歷史文物和神話傳說。

相關學說

“洞天福地說”亦即“道教仙境學”,是道教文化的重要組成部分。“洞天福地說”源於古代先民對“日、月、星、山、河、川”的崇拜觀念,早期表現形態為《五嶽真形圖》。這種圖形的畫法,有點類似現代地圖的分色標示法,黑者為山,赤者為水,黃者為洞天之口。在修道者看來,《五嶽真形圖》不僅是一幅地圖,更是“迎真達靈”的信物。佩帶此信物,可以辟邪去災,還能使修道者知曉靈山仙真之觀舍、採藥煉丹之名山。同時,對修道者也是一種警戒:天地萬物都是有感情的生命體,一山一河,一草一木,都有自己的尊嚴和神靈。善待萬物,將會受到萬物的迎拜和幫助。司馬承禎入主王屋山修道期間,潛心研究唐以前的道教洞天福地說,同時仔細察究王屋山形山勢、洞穴、澗水和四時風雨雲氣,完整地提出了天下“十大洞天、三十六小洞天、七十二福地”之說,並且編集成《天地宮府圖》。

司馬承禎在《天地宮府圖》中,不但把所有洞天福地繪了圖,而且列出了領治的仙人。其中洞天是由上天派遣上仙統治,福地則由上帝命真人治之,其間多真仙得道之所。這些名山勝境大多是唐以前道教活動比較集中、比較活躍的地方。

洞天福地理論是道教宇宙論的一個重要組成部分。它的基本內涵用現代語言可以解釋如下:此即在我們人類棲居的以地球為中心的居留空間中(即所謂的“大天世界”)還並存著三十六所相對隔絕、大小不等的生活世界(即十大洞天、三十六小洞天)及七十二處特殊地域(即七十二福地)。這些洞天福地大多位於中國境內的大小名山之中或之間,它們通連貫通,構成一個特殊的地下世界。其中棲息著等級較低的仙靈或避世人群。

按照道教的解釋,洞天福地世界與我們所處的大天世界相似也具有各自的天地、日月、山川、草木等自然組成因素。由於洞天福地位於大天世界的空間中,因而它們與我們的世界就有著各種各樣的聯繫(例如世人有時誤入洞天,洞天居民有時也造訪人間。)同時又由於它們存在的相對隔絕性,洞天福地世界又具有自身獨特的時空構造。一般而言,洞天世界對世人是不敞開的,它們的存在具有很大的隱秘性。從功能方面看,除少數避世型洞天外,洞天福地可以視為道士在達到終極解脫目標前的修煉場所;從起源角度看,道教洞天福地理論的產生與形成應與史前期及文明初期中國古代先民的山居習性有密切關係。(1)對此,我們只要考慮“石室”、“洞窟”在前道教時期和道教產生初期曾經充當過修道之士的基本居留場所就可明白。從宇宙論、存在論的角度看,道教洞天福地理論反映了道士們觀照天、地、人、物的獨特視角,其中所隱含的天觀、地觀、人觀、物觀都是意味深長、發人深省的。它與我們通常看待存在、非存在、虛無、實體的看法都不相同,乃是以一種環環相套的圈層宇宙構成論為背景來解釋天、地、人、物的存在形式。這與道教的根本道論有著內在的一致性。

太上曰:十大洞天者,處大地名山之間,是上天遣群仙統治之所。

第一王屋山洞

周回萬里,號曰小有清虛之天。在洛陽、河陽兩界,去王屋縣六十里,屬西城王君治之。

第二委羽山洞

周回萬里,號曰大有空明之天。在台州黃嚴縣,去縣三十里,青童君治之。

第三西城山洞

周回三千里,號曰太玄總真之天。未詳在所,《登真隱訣》雲,疑終南太一山是,屬上宰王君治之。

第四西玄山洞

周回三千里,號三元極真洞天。恐非人跡所及,莫知其所在。

第五青城山洞

周回二千里,名曰寶仙九室之洞天。在蜀州青城縣,屬青城丈人治之。

第六赤城山洞

周回三百里,名曰上清玉平之洞天。在台州唐興縣,屬玄洲仙伯治之。

第七羅浮山洞

周回五百里,名曰朱明輝真之洞天。在循州博羅縣,屬青精先生治之。

第八句曲山洞

周回一百五十里,名曰金壇華陽之洞天。潤州句容縣,屬紫陽真人治之。

第九林屋山洞

周回四百里,號曰尤神幽虛之洞天。在洞庭湖口,屬北嶽真人治之。

第十括蒼山洞

周回三百里,號曰成德隱玄之洞天。在處州樂安縣,屬北海公涓子治之。

三十六小洞天

太上曰:其次三十六小洞天。在諸名山之中,亦上仙所統治之處也。

第一霍桐山洞

周回三千里,名霍林洞天。在福州長溪縣,屬仙人王緯玄治之。

第二東嶽太山洞

周回一千里,名曰蓬玄洞天。在兗州乾封縣,屬山圖公子治之。

第三南嶽衡山洞

周回七百里,名曰朱陵洞天。在衡州衡山縣,仙人石長生治之。

第四西嶽華山洞

周回三百里,名曰總仙洞天。在華州華陰縣,真人惠車子主之。

第五北嶽常山洞

周回三千里,號曰總玄洞天。在躭州常山曲陽縣,真人鄭子真治之。

第六中嶽嵩山洞

周回三千里,名曰司馬洞天。在東都登封縣,仙人鄭雲山治之。

第七峨嵋山洞

周回三百里,名曰虛陵洞天。在嘉州峨嵋縣,真人唐覽治之。

第八廬山洞

周回一百八十里,名曰洞靈真天。在江州德安縣,真人周正時治之。 第九四明山洞

周回一百八十里,名曰丹山赤水天。在越州上虞縣,真人刁道林治之。

第十會稽山洞

周回三百五十里,名曰極玄大元天。在越州山陰縣鏡湖中,仙人郭華治之。

第十一太白山洞

周回五百里,名曰玄德洞天。在京兆府長安縣,連終南山,仙人張季連治之。

第十二西山洞

周回三百里,名曰天柱寶極玄天。在洪州南昌縣,真人唐公成治之。

第十三小溈山洞

周回三百里,名曰好生玄上天。在潭州澧陵縣,仙人花丘林治之。

第十四灊山洞

周回八十里,名曰天柱司玄天。在舒州懷寧縣,仙人稷丘子治之。

第十五鬼谷山洞

周回七十里,名曰貴玄司真天。在信州貴溪縣,真人崔文子治之。

第十六武夷山洞

周回一百二十里,名曰真升化玄天。在建州建陽縣,真人劉少公治之。

第十七玉笥山洞

周回一百二十里,名曰太玄法樂天。在吉州永新縣,真人梁伯鸞主之。

第十八華蓋山洞

周回四十里,名曰容成大玉天。在溫州永嘉縣,仙人羊公修治之。

第十九蓋竹山洞

周回八十里,名曰長耀寶光天。在台州黃嚴縣,屬仙人商丘子治之。

第二十都嶠山洞

周回一百八十里,名曰寶玄洞天。在容州普寧縣,仙人劉根治之。

第二十一白石山洞

周回七十里,名曰秀樂長真天。在鬱林州南海之南也,又雲和州含山縣,是白真人治之。

第二十二岣昚山洞

周回四十里,名曰玉闕寶圭天。在容州北流縣,屬仙人餞真人治之。

第二十三九疑山洞

周回三千里,名曰朝真太虛天。在道州延唐縣,仙人嚴真青治之。

第二十四洞陽山洞

周回一百五十里,名曰洞陽隱觀天。在潭州長沙縣,劉真人治之。

第二十五幕阜山洞

周回一百八十里,名曰玄真太元天。在鄂州唐年縣,屬陳真人治之。

第二十六大酉山洞

周回一百里,名曰大酉華妙天。去辰州七十里,尹真人治之。

第二十七金庭山洞

周回三百里,名曰金庭崇妙天。在越州剡縣,屬趙仙伯治之。

第二十八麻姑山洞

周回一百五十里,名曰丹霞天。在撫州南城縣,屬王真人治之。

第二十九仙都山洞

周回三百里,名曰仙都祈仙天。在處州縉雲縣,屬趙真人治之。

第三十青田山洞

周回四十五里,名曰青田大鶴天。在處州青田縣,屬傅真人治之。

第三十一鍾山洞

周回一百里,名曰朱日太生天。在潤州上元縣,屬龔真人治之。

第三十二良常山洞

周回三十里,名良常放命洞天。在潤州句容縣,屬李真人治之。

第三十三紫蓋山洞

周回八十里,名紫玄洞照天。在荊州當陽縣,屬公羽真人治之。

第三十四天目山洞

周回一百里,名曰天蓋滌玄天。在杭州餘杭縣,屬姜真人治之。

第三十五桃源山洞

周回七十里,名曰白馬玄光天。在玄洲武陵縣,屬謝真人治之。

第三十六金華山洞

周回五十里,名曰金華洞元天。在婺州金華縣,屬戴真人治之。

七十二福地

《天地宮府圖》云:“七十二福地,在大地名山之間,上帝命真人治之,其間多得道之所。”“福地”一詞,其出現甚早,編集東晉上清派仙人本業的《道跡經》引有《福地誌》和《孔丘福地》。“七十二福地”一詞亦見於南北朝道書,《敷齋威儀經》有“二十四治、三十六靖廬、七十二福地、三百六十五名山……”云云,具體名目則載於唐道士司馬承禎所編《天地宮府圖》等書中。它們是:

第一,地肺山(即茅山),在江寧府句容縣(今屬江蘇);

第二,蓋竹山,在衢州仙都縣(按唐代衢州未置仙都縣),或謂與第十九洞天同址;

第三,仙磑山,在溫州梁城縣十五里近白溪草市(按唐代溫州未置梁城縣,疑是唐之“樂成縣”,即今樂清,其境內名勝北雁盪山有白溪鎮,是否,未詳);

第四,東仙源,在台州黃巖縣(今屬浙江);

第五,西仙源,在台州黃巖縣嶠嶺;

第六,南田山,在東海東。傳說舟船可至,據《輿地紀勝》稱,在浙江青田縣南田,為古稱七十二福地之一;

第七,玉溜山,在東海近蓬萊島上;

第八,清嶼山,在東海之西,與扶桑仙境相接;

第九,郁木洞(“洞”或作“坑”),在玉笥山(今江西永新境內)南;

第十,丹霞洞,在麻姑山(今江西南城境內)西;

第十一,君山,在洞庭青草湖(今湖南洞庭湖)中;

第十二,大若岩,在溫州永嘉縣(今屬浙江)。傳為陶弘景修《真誥》處;

第十三,焦源,在建州建陽縣(今屬福建)北;

第十四,靈墟,在台州唐興縣(今浙江天台)北。曾是唐道士司馬承禎隱處;

第十五,沃州,在越州剡縣(今浙江嵊縣)南;

第十六,天姥岑,在剡縣(今浙江嵊縣)。李白《夢遊天姥吟留別》:“越人語天姥”,“天姥連天向天橫,勢拔五嶽掩赤城”,指此;

第十七,若耶溪,在越州會稽縣(今浙江紹興)南;

第十八,金庭山,在浙江嵊縣東,上有金庭洞。唐裴通記云:剡中山水,金庭洞天為最。或曰別名紫微山,在廬州巢縣(今屬安徽);

第十九,清遠山,在廣州清遠縣(今屬廣東);

第二十,安山,在交州(今廣東、廣西)北;

第二十一,馬嶺山,在郴州郭內(今湖南郴縣)水東;

第二十二,鵝羊山,在潭州長沙縣(今屬湖南);

第二十三,洞真墟,亦在潭州長沙縣,一作“洞真壇”;

第二十四,青玉壇,在南嶽祝融峰西;

第二十五,光天壇,在衡山西源頭;

第二十六,洞靈源,在南嶽衡山招仙觀西;

第二十七,洞宮山,在建州關隸鎮五嶺(今福建政和、周寧、屏南等縣間之洞宮山);

第二十八,陶山,在溫州安國縣(當為安固縣,今浙江瑞安)。陶弘景曾隱居此處;

第二十九,三皇井,在溫州橫陽縣(今浙江平陽);

第三十,爛柯山,在衢州信安縣(今浙江衢州市);

第三十一,勒溪,在建州建陽(今屬福建)東;

第三十二,龍虎山,在信州貴溪縣(今屬江西)。系正一道壇所在;

第三十三,靈山,在信州上饒縣(今屬江西)。一作“靈應山”,在饒州(治在今江西波陽)北;

第三十四,泉源,在羅浮山(今廣東博羅境內);

第三十五,金精山,在虔州虔化縣(今江西寧都);

第三十六,閣皂山,在吉州新淦縣(今江西清江)。系靈寶派道壇;

第三十七,始豐山,在洪州豐城縣(今屬江西);

第三十八,逍遙山,在洪州南昌縣(今江西南昌)。許遜修道處;

第三十九,東白源,在洪州新吳縣(今江西奉新)東;

第四十,缽池山,在楚州(今江蘇淮安);

第四十一,論山,在潤州丹徒縣(今屬江蘇);

第四十二,毛公壇,在蘇州長洲縣(今江蘇吳縣)。或雲在蘇州洞庭湖中包山七十二壇;

第四十三,雞籠山,在和州歷陽縣(今安徽和縣);

第四十四,桐柏山,在唐州桐柏縣(今屬河南);

第四十五,平都山,在忠州酆都縣(今四川豐都);

第四十六,綠蘿山,在朗州武陵縣(今湖南桃源)北;

第四十七,虎溪山,在江州南彭澤縣(今屬江西)。晉陶淵明隱居處。一說即廬山虎溪;

第四十八,彰龍山,在潭州醴陵縣(今屬湖南)北;

第四十九,抱福山,在連州連山縣(今屬廣東),或雲在南海交州。一作“抱犢山”,在潞州上黨(今山西長治);

第五十,大面山,在益州成都縣(今屬四川都江堰市);

第五十一,元晨山,在江州都昌縣(今屬江西);

第五十二,馬蹄山,在饒州鄱陽縣(今江西波陽)。一作“馬跡山”,或說在舒州(治所在今安徽懷寧),或說在潤州丹徒縣(今屬江蘇);

第五十三,德山(一作“地德山”),在朗州武陵縣(今湖南桃源);

第五十四,高溪藍水山,在雍州藍田縣(今屬陝西);

第五十五,藍水,在西都藍田縣(今屬陝西);

第五十六,玉峰,在西都京兆縣(今陝西西安)。或作“玉峰山”,在河中府(治在今山西永濟縣蒲州鎮);

第五十七,天柱山,在杭州於潛縣(今浙江臨安境);

第五十八,商谷山,在商州(治在今陝西商縣)。

第五十九,張公洞,在常州宜興縣(今江蘇宜興市);

第六十,司馬悔山,在台州天台(今屬浙江);

第六十一,長在山,在齊州長山縣(今屬山東鄒平);

第六十二,中條山,在河中府虞鄉縣(今山西永濟)。或雲在河中永樂(山西芮城縣永樂鎮),實指一山;

第六十三,茭湖魚澄洞,在西古姚州(治在今雲南姚安)。一作“魚湖洞”,在四明山(浙江寧波西南);

第六十四,綿竹山,在漢州綿竹縣(今屬四川);

第六十五,瀘水,在西梁州(指《禹貢》所說梁州,今雅礱江及與金沙江匯合後一段);

第六十六,甘山,在黔南(泛指今貴州),一說在黔州(今四川彭水、黔江等縣鄰近貴州處);

第六十七,王晃山(一作“瑰山”),在漢州(治在今四川廣漢);

第六十八,金城山,在古限戍,又雲石戍。一說在雲中郡(治在今山西大同);

第六十九,雲山,在邵州武剛縣(今湖南武岡);

第七十,北邙山,在東都洛陽縣(今河南洛陽);

第七十一,盧山,在福州連江縣(今屬福建);

第七十二,東海山,在海州(今江蘇連雲港海州鎮)東二十五里,即雲台山。

以上據唐道士司馬承禎《天地宮府圖》次序排列。杜光庭《洞天福地岳瀆名山記》和李思聰《洞淵集》所說,順序及具體名稱均多與此異。茲錄北宋道士李思聰所編《洞淵集》,所列宋代七十二福地名於下,聊以備考:地肺山、蓋竹山、青遠山、安山、石磕山、東仙源、青嶼山、郁木坑、赤水山、麻姑山頂後、君山、桂源、靈墟、沃洲、天姥岑、若耶溪、金庭山、馬嶺山、鵝羊山、真墟、清玉壇、光天壇、洞宮、陶山、洞靈源、三皇井、爛柯山、勒溪、龍虎山、靈山、白水源、逍遙山、閣皂山、始豐山、金精山、東白源、缽池山、論山、毛公壇、雞籠山、桐柏山、平都山、綠羅山、彰縣山、抱福山、大面山、虎溪、元辰山、馬跡山、地德山、藍水、玉峰山、天目山、商谷山、張公洞、魚湖洞、中條山、地靈墟、綿竹山、甘山、瑰山、金城山、地靈山、北邙山、武當山、女兒山、少室山、廬山、西源山、南田山、玉溜山、抱犢山。