歷史背景

洛陽在中國古代號稱“天下之中”,它地勢平坦,四周群山環繞,西據崤山函谷關,東扼虎牢關,北依太行、黃河,南望伏牛山、嵩山;伊、洛、、澗四條河流,縱橫其間,即所謂“河山拱戴,形勝甲於天下”。優越的地理位置,既是洛陽成為“天下名都”的重要因素,也是蘊藏無數文物瑰寶的有利條件。我國歷史上的夏、商、西周、東周、東漢、曹魏、西晉、北魏、隋、唐、後梁、後唐、後晉等13個朝代,先後建都洛陽。正是洛陽具有千年古都的文化積澱,才使邙山上下、伊洛之濱成為蘊育華夏文物瑰寶的風水寶地。

邙山位於洛陽城北郊、黃河南岸,東西綿延100多公里。山勢雄偉,水深土厚,其南又有伊、洛之水自西而東貫流洛陽。墓葬於此,即成古人所崇尚的“枕山蹬河”的習俗。因此邙山被視為宜於殯葬的風水寶地。自古以來歷代帝王將相、達官貴人多以邙山作為他們安身長眠的樂土。就連唐朝時位於朝鮮半島的百濟國義慈王及其後代客死洛陽後,也遵循這種習俗安葬於邙山。唐代詩人王建詩云“北邙山頭少閒土,儘是洛陽人舊墓”,在洛陽民間則有“生居蘇杭,死葬北邙”之說。

古墓概況

洛陽古墓博物館

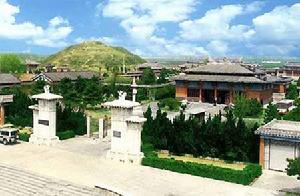

洛陽古墓博物館整個洛陽古墓博物館占地44畝,建築面積7600平方米,可分為地上和地下兩個部分。

地上建築群體從南往北有漢白玉石門闕一對,館表一座,館表上的表額“洛陽古墓博物館”題字由著名考古學家夏先生書寫,進而為序幕大殿,殿前左右兩側設有複製的漢代天祿、辟邪獸一對。殿後為上下墓區廳,兩側為配殿。後邊還有四角樓和望景亭。

地下部分設有兩漢廳、魏晉廳、唐宋廳和休息廳,各廳之間有通道相連,通道兩側是復原的歷代古墓群。首批搬遷復原的有上自兩漢下至北宋的歷代典型古墓葬22座。其中包括著名

洛陽古墓博物館

洛陽古墓博物館的西漢打鬼圖壁畫墓、卜千秋壁畫墓、新莽時期壁畫墓、東漢車騎圖壁畫墓、曹魏正始8年墓、西晉關內侯裴詆墓、北魏孝文帝之孫長山王元醒墓、南平王公瑋墓以及西域安國人唐代定遠將軍安菩夫婦墓。另外還有宋代五座仿木結構雕樑畫棟的磚室墓等。這些墓葬建造的各具特色,或深邃巨大,或結構靈巧,或布局嚴謹,或性質殊別;尤其是琳琅滿目的壁畫,或表現打鬼儀式、或反映神仙思想、或描繪天體星象、神話傳說、歷史故事,或再現車騎出行及家庭生活的場景。墓中均隨葬有豐富的明器,其中有一部分可稱的上是國之瑰寶和藝術傑作。記載墓主人身世和功德的墓誌,可謂是補正史書的“石史”。另外,在配殿內還陳列有原始社會、奴隸社會的典型墓葬模型以及歷代葬具和喪葬儀式,以展示洛陽曆代墓葬的演變和時俗風尚。

館藏珍品

古墓磚牆

古墓磚牆第一批搬遷復原上自西漢下至北宋歷代典型古墓共22座。兩漢墓道計有西漢和東漢墓10座,其中壁畫墓6座,多用大型空心磚砌築,壁畫內容有歷史故事、羽化升仙、儺戲打鬼、天象星宿、封禪神祗、宴飲出行等。東漢墓有5座,其墓室壁畫中,打鬼、升仙的內容顯然減少,擷取的多是宴飲、出行、使樂和天象等接近現實生活的題材。出行圖壁畫墓,總計繪出9乘安車、70多個人物、50餘匹奔馬,是研究東漢車騎導從制度和服飾裝束的珍貴資料。魏晉墓道共有5座墓,其中西晉大司農、關中侯裴祗墓老少三代四口人同時下葬,涉及“八王之亂”的歷史,墓誌反映了社會動亂和“河陰之役”等重大歷史事件,出土有 100多件造型俊美的陶俑,顯示出皇族的威赫權勢和富貴,也表現出北魏清風秀骨、俊逸形象的雕塑藝術作風。

唐宋墓道共有2座唐墓5座宋墓,唐墓中出土一批唐三彩,燒造技術成熟,在藝術上創造了健美雄渾的風格。宋墓都是仿木結構的磚室墓,多繪有壁畫,或磚雕人物花草、 朱門假窗、 斗拱飛檐,可視為立體的“營造法式”,壁畫題材、內容、色調、風格上均與漢唐不同,展現了宋代家庭及社會生活的場景。精品墓道兩側復原有4座洛陽出土的最好的壁畫墓。

典型墓葬有西漢中後期貴族卜千秋壁畫墓。壁畫為卜千秋夫婦乘蛇(小龍)和三頭凰在西王母之信使持節仙翁(方士)、仙女和虺龍、梟羊、朱雀、白虎等神獸護衛下在空中飛升之情景。東漢出行圖壁畫墓表現墓主人生前出行之宏大場面,有車騎一百多乘。還有正始八年墓、北魏孝文帝之孫清河王元懌第二子常山王元劭墓、南平王元瑋墓、唐代定國大將軍安菩夫婦墓等。位於古墓博物館西院之魏宣武帝景陵,與其父孝文帝之長陵遙遙相望。

藏品欣賞

卜千秋夫婦升仙圖

卜千秋夫婦升仙圖卜千秋夫婦升仙圖

規格:壁畫長4.15米,寬0.32米

形態:硃砂紅等礦物顏料精細著筆,勾勒在20塊空心磚上

簡介:它“講述”了西漢一對夫婦死後升仙的“故事”。“壁畫距今已2000多年了,是國內發現最完整的西漢壁畫,被學術界和文物考古界譽為“國寶級文物”。”

北宋墓葬中裝飾的牡丹花

宋墓中大量以牡丹為題材的壁畫、磚雕更清晰地呈現在遊客面前。透過這些深埋地下上千年的珍貴文物,人們驚奇地發現,北宋洛陽百姓對牡丹的喜愛已到了如痴如醉的程度,牡丹文化已經深深地滲入了北宋百姓的日常生活。

洛陽古墓博物館中共搬遷、復原了6座我市各地發掘的北宋墓葬,每座墓中都可見到牡丹的“芳容”。1994年發現於新安縣城關鎮宋村的一座北宋磚雕墓中共鑲砌了近30幅牡丹磚雕,分布於墓室各處,舉目可見。其中有盆花、折枝、朵花等,形態各異,無一雷同,可見墓主生前對牡丹的痴愛。

宴飲圖是宋墓中常見的裝飾題材,通常描繪夫婦二人端坐一桌或分坐兩桌,桌上置果品器具,周圍僕從擁立服侍的場面。在其他地方的宋墓中,宴飲圖的對面一般是散樂圖或雜劇圖,表現墓主夫婦看演出的情形。而洛陽發掘的北宋墓中也有宴飲圖,但對面以牡丹圖居多,表現的是墓主賞牡丹的情形。

古墓博物館副館長徐嬋菲介紹,一個時代的葬俗最能反映當時的民風民俗。牡丹文化是中國傳統吉祥文化的一個重要組成部分,古人講究“事死如事生”,墓主把生前喜愛的牡丹花刻繪在墓中,是希望死後繼續享用,並給子孫後代帶來吉運。國內考古發掘顯示,牡丹紋飾始見於唐代。到了北宋,牡丹作為一種富貴、吉祥的象徵,被廣泛運用於墓葬裝飾,這在洛陽的北宋墓中表現得尤為突出。這不僅印證了牡丹“盛於宋”的記載,也是對北宋“洛陽牡丹甲天下”評價的最好註腳。

鴻門宴圖

鴻門宴圖鴻門宴圖

作 者:佚名

材 質:壁畫

規 格:縱23厘米 橫頂140厘米 橫底193厘米

簡 介:此圖據郭沫若考證為《鴻門宴》圖。楚漢相爭,項羽率軍進駐鴻門,謀士范增計畫在劉邦前來赴宴時殺之。畫作展現了這一富有戲劇性的場面,表現平靜,卻暗藏殺機。這裡選取的是畫的兩個部分。上圖中立最右者為張良,據《史記》稱,“其貌如婦人女子”,中為手持長乾、怒目而視的范增,最左為殺氣騰騰、躍躍欲刺的項莊。下圖是兩人在爐前烤牛肉,其後懸掛有牛肉和牛頭。背景起伏的山巒,以寥寥數筆交待了故事發生的環境和地點。全圖作品以墨線勾描,表現人物大的動勢和神情,又用對比強烈的大色塊渲染,使畫面有聲有色。

龍洗

龍洗龍洗

真品經過修復,相當有意思的,兩邊耳把的聲音各不同,搓動後產生的波紋是銅幣形狀,濺起的水花有按摩的作用,手指放進去水的力度相當大。

旅遊指南

洛陽古墓博物館

洛陽古墓博物館門票:20元

開放時間:9:00-16:00

交通:從火車站乘83路公車可直達。

地址:河南省洛陽市機場路

郵編:471011

電話:037962230737

類別:旅遊景點