簡介

泰州城隍廟,又稱泰州邑廟。始建於唐代。北宋重修,明正統四年(1439年)重建,清鹹豐三年(1853年)再重修。廟坐北朝南,占地面積約5300平方米,建築面積約2170平方米,有山門、審事廳、大殿、二十四司、東西班房、福神祠、土地祠等建築

歷史

![泰州城隍廟正殿[局部]](/img/9/406/nBnauM3XygDM3kjNyADO3MDO1ITM2IzMxYjNwADMwAzM2EzLwgzL3UzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg) 泰州城隍廟正殿[局部]

泰州城隍廟正殿[局部]始建於唐,歷史上曾有過五次翻修。

北宋元符二年(公元1099年),通判蔡寫了篇《城隍廟記》,還勒了石,記載邑人陳端、王履中、耿端等發起重修過城隍廟。

明正統四年(公元1439年),泰州知州駱士隆、同知馮泰和王思、判官宋莊、幕賓高諒捐俸重修城隍廟,次年告竣。學正孫琛撰《重修城隍廟記》,並勒石立碑。

明萬曆二十七年(公元1599年),泰州知州張驥捐俸倡修,邑人黃鶚撰《重修城隍廟碑記》,照樣勒石立碑。

清雍正(公元1723-1735年)初,道正李實茂募修,邑人宮自禮捐資千餘金修大殿,張仁定捐資二百金修審事廳,泰州知州褚世暄撰《重修泰州城隍廟記》勒石(碑石現嵌審事廳內西山牆上),記述兩位開明士紳的功德。

清鹹豐四年(公元1845年),邑人康發祥、尤奎城、傅景照等負責重修大殿,泰州知州徐瀛撰《重修城隍廟正殿記》,也勒了石(碑石現嵌大殿內東山牆上),這塊碑文是由清代大書法家吳熙載所寫(據傳吳熙載曾經在泰州城隍廟裡居住過,當時以寫字、刻印、畫畫充飢解寒),留下了一件十分難得的珍貴墨跡。

城隍廟神像早在民國十八年(公元1929年)元旦即遭搗毀,四值功曹殿與後宮於1953年前後被拆除,1958年神像全部毀棄。二十世紀中後期轉作民居。

為保護這一歷史文化遺產,泰州市人民政府暨城市建設局幾經勘察,於2003年提出修複方案,2004年納入泰州市環城河風景區規劃,同年在原址啟動工程,2004年12月10日告竣。現存大殿、審事廳、二十四司、三班六房、山門殿等七十餘間。

建築形制

泰州城隍廟

泰州城隍廟 歷史上的泰州城隍廟,殿宇巍峨,氣勢宏偉,其建築風格和體量均與泰州舊州衙相似。

第一進山門殿,設有三個方形的山門,山門殿內東西側各塑一尊馬神像,遙對山門,街南立有旗桿和影壁牆。

第二進四值功曹殿,殿內供奉四大功曹的神像。功曹殿前左右各有廂房五間,分別為“贊化廳”、“班房”和“土地祠”等。

第三進審事廳,廳內置紫檀木公案,廳前甬道上砌有一座磚牌坊,甬道兩側各建有一排約七八間的執事用房。

第四進正殿,天井曾建有一座戲樓,與正殿相對;兩邊各有廂房十五間,為城隍爺下屬的為二十四司。

正殿為廟內主殿,殿中供奉泰州城隍爺神像,金臉,五綹鬍鬚,神態儒雅。腰系玉帶,腳蹬烏靴,頭戴鉤金彩冠,身著繡花紅袍。城隍爺坐像前,置有一張條形大經桌,上設香爐、燭台,殿內東西兩邊塑有文、武判官像,東南角置鐘鼓,殿前廊外月台正中,置放著一座大銅鼎。清代吳熙載在鹹豐四年(一八五四)書寫《重修泰州城隍廟正殿記》碑文。

建骨灰堂對外銷售

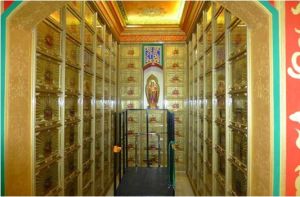

泰州城隍廟五星殿中的骨灰安放區域。

泰州城隍廟五星殿中的骨灰安放區域。 2013年9月,國家級文保單位泰州城隍廟內,建起了一個福星殿,個人只要捐贈3680元至26800元,就可以得到一個永久性“福位”存放骨灰盒。

據廟內一位身著道服自稱姓李的人介紹,泰州城隍廟為擴建希望得到社會捐贈,為回饋捐贈者,特別開發了這樣一個項目。目前共設有828個福位,正對大門的是福星位,捐贈價位從8800元至26800元不等;兩側是普通區,捐贈價位從3680元至6680元不等。這位接待者還打開兩個小櫃,展示其中擺放的紅布說,人在世的時候可以把名字寫在紅布上放在箱內,去世後再換成骨灰盒。由於泰州城隍廟是國家重點文物保護單位,不會被拆遷,因此福位可以說是永久性的。

對此,江蘇省一位文物專家表示,從情理上說,城隍廟是敬神的地方,裡面設一個骨灰堂讓人心理上比較難接受;從法理上來說,改變文物的原貌和用途的開發不符合文物的文化屬性。另外,國家規定,文保單位不得用其資產經營牟利,而此次所謂的“捐贈”應被視作一種變相交易,這也與文物保護的基本原則相牴觸。