簡介

泰州光孝寺

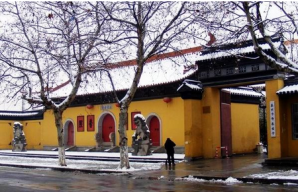

泰州光孝寺光孝律寺在鼎盛時期,占地面積可達40餘畝,殿宇房屋有幾百間,僧人有一千多人,一年四季經聲不絕。每逢傳戒期,四面八方前來求戒的僧徒雲集泰州,千年古剎,名震遐爾。1951年光孝寺的戒壇、殿宇、廡廂等陸續被拆除,只剩下碧雲方丈室和傳汝樓等。1984年2月開始修復,現光孝律寺中軸線上建築主要有山門殿、天王殿、最吉祥殿和藏經樓等。

歷史沿革

陸游撰記 泰州光孝寺

泰州光孝寺 慶元五年(一一九九),光孝寺主殿落成。此殿高一百一十尺,垂檐八楹,置佛、菩薩、羅漢塑像三十一尊。取《華嚴經》句名“最吉祥殿”,沿謂至今。慶元六年(一二零零),德范派弟子赴浙江,請詩人陸游撰寫《泰州報恩光孝禪寺最吉祥殿碑記》,勒石為志,詳細記敘了光孝寺的歷史。陸游還作了長篇七言銘文,讚美泰州“海陵奧區名圜中,長淮大江為提封”;讚美光孝寺“是邦巍然千柱宮,中有廣殿奉大雄”。至此,寺名大振,蜚聲江淮。今泰州光孝寺分支——台北華嚴蓮社以及美國舊金山、德州的大雄寶殿,也稱為“最吉祥殿”。

改為律寺清高宗乾隆九年(一七四四),性慧和尚自句容寶華山隆昌寺來任住持。光孝寺改禪宗為律宗,開示戒法,稱“光孝律寺”,相傳至今。師父文海和尚將其在京為皇壇傳戒時莊親王所賜的“汝帖”交給性慧,作為紀念。“汝帖”是北宋徽宗大觀三年(一一零九)河南汝州郡守匯集七十餘家真草隸篆手跡碑刻拓本而成,後成為光孝寺鎮寺之寶,歷代相傳。光孝寺由禪改律,自性慧為一世祖,後經圓能、明慈、定蓮三代相繼努力,至乾隆四十年(一七七五)前後修建了香雨樓、左右長廊、觀音殿、地藏殿、韋馱殿、天王殿、山門殿、方丈前後樓、齋堂、祖堂、祝禧廳等。後又建千華戒壇,高十級,周長七丈八尺,漢白玉製成,光孝寺地位因此重新提高。

迎請龍藏清德宗光緒二十年(一八九四),泰州光孝寺等江蘇十大名剎聯合進京請藏經。光孝寺得乾隆版《大藏經》一部(簡稱龍藏)。時任住持德厚和尚將“香雨樓”改名為“藏經樓”,將龍藏供奉其上。光緒二十二年(一八九六),德厚為慶祝恭請到《大藏經》,舉行了一次傳授三壇大戒盛典。從晚清至民國年間,光孝寺每隔一二年傳戒一次。光孝寺高僧輩出,據民國初年楊仁山著《江蘇名山方丈錄》載:名山方丈,泰籍者占十之七八。

古寺滄桑二十世紀初,光孝寺禮請玉成長老出山。民國十五年(一九二六),玉成老和尚促成光孝寺創辦覺海學院,每期招收青年僧人三四十人,學制三年。民國二十年(一九三一),常惺法師任光孝寺住持,二十一年(一九三二)創辦光孝佛學研究社,一切沿襲前制。二十年辦學,光孝寺造就了成一、妙然、真禪、自立、隆根、了中等一批僧才。二十二年(一九三三)春,光孝寺千佛三壇大戒法會開壇,常惺法師簽發戒牒,此次傳戒弟子達二百六十二人。

建國初期,光孝寺僧人離散,寺內戒壇、殿宇、廡廂等主要建築,被逐步拆除或挪作它用,僅存山門殿、法堂、碧雲丈室及傳妝樓、小休樓等。一九八四年二月,江蘇省政府批准將光孝寺列為省重點寺廟之一,開始進行修復。一九八九年泰州成立光教寺修復委員會,原中國佛教協會會長趙朴初任名譽會長。

修復光孝寺,引起了海內外人士的關注。成一、妙然、了中等大師動員海外僧眾及善男信女踴躍為修復光孝寺捐助。他們還多次來泰參加佛事活動,了解拆遷和建設情況。經過二十年的努力,光孝寺中軸線上的山門殿、天王殿、大雄寶殿、藏經樓全部建成。

社會評價

二零一零年十一月十三日,國家宗教局副局長齊曉飛在泰州市委書記張雷、泰州副市長劉勵等陪同下參觀、考察了泰州光孝寺的史料陳列館、最吉祥殿、藏經樓等。對該寺在弘揚佛教文化、促進台海兩岸交流等方面作出的貢獻給予充分肯定。