生平簡介

沈周

沈周沈周(1427—1509),字啟南,號石田,晚號白石翁,江蘇長洲(今蘇州吳縣)人,生於明宣德二年,卒於明正德四年,享年八十三歲,與文徵明、唐寅、仇英合稱“明四家”或“吳門四家”,列四家之首,在中國畫史上影響深遠。沈周出身詩畫世家,祖孟淵、父恆吉、伯貞吉,均以詩畫名滿吳中,祖上收藏甚豐,對古人詩畫見多識廣。沈周一生不仕,淡泊功名,博覽勤學,僅“以丹青以自適”,專心從事丹青與詩文藝術,畢生勤於詩畫創作,聲譽卓著,德高望重。其藝術質樸而有情致,畫風純化,刻苦研究前人的優秀理論與技法,融會貫通,創立了自己的風格,成為我國十五世紀下半葉在戴進之後最有影響最具獨創力的一位畫家,在繪畫、書法和文學藝術方面都取得了卓越的成就,其最傑出的當表現在繪畫方面,嘉靖年間蘇州名士王登在《吳郡丹青志》中稱“先生石田繪事為當代第一”,繪畫兼收並蓄,人物、山水、花鳥無不精通。沈周繪畫以山水為主,宗法元四家,遠取董(源)、巨(然),中年宗元四家筆墨,尤其推崇黃公望,晚年醉心吳鎮,與自家學養融為獨特風格,結構謹嚴,用筆蒼勁沉著,墨色濃厚,氣韻雄逸,在明中期畫壇興起畫風劇變之潮。以他為發端,其門人文徵明繼之,合唐寅、仇英為一局,樹起吳門畫派旗幟,廣學“唐宋名流及勝國賢勝,上下千載,縱橫百輩”皆“兼綜條貫,莫不攬其精微”(明朱謀□《畫史會要》),成就之巨,在中明畫壇驟立巨峰,影響所及,數百年不變,其畫藝彪炳畫史,成就卓然。同時,沈周作為一代畫壇宗匠,其於詩文、書法無一不能,無一不精,其詩意清新,“面試《鳳凰台賦》,援筆而就,鹹以為不減王子安”(清錢謙益《列朝詩集小傳》)。其書法師黃山谷而不染他體,去山谷行書之捍,多靈便秀逸。時人以其詩、書、畫為三絕。

沈周

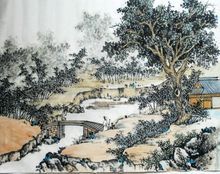

沈周本幅屬沈周山水小幅精品,以黃山谷行草之意趣入畫,骨氣豁然,形重而意遠。畫中秋雨之後,樹清山空,策杖高士悠然而行,秋風拂面,姿影如逍遙吟詠,凝目似遠望青山,滯步又如細聽橋下溪聲。樹法有元人筆意,淡枝濃條,以小圓點點出樹葉,特用三角形設色雨後秋葉更如火紅,隨類賦彩,色不掩墨,墨不壓色,而坎上數枝清竹之筆墨用行草筆法,略染黛青,瘦硬奇峭,秀勁蕭爽,秀竹層次豐富,如影如隨,搖曳有風而颯颯有聲,與右側秋樹相互呼應,有舉重若輕之妙。山石吸取董源、巨然之法,用短披麻皴,赭石塊突兀處用濃墨點苔,筆墨疏秀虛靈,勾、皴、點、撮各發並用,筆不虛發,墨不妄施,筆筆恰到藝術境界之妙處。畫家在狹小的畫面上,以巧妙的構思、慎密的經營和粗放的筆墨描繪雨後秋景,情調幽雅,氣氛清逸,正是沈周注重文學修養在繪畫中重要作用的體現,也是畫家寄情山水、避俗自逸的情感流露。畫中沈周分題詩兩首,其學生文徵明又題詩一首,更使全畫詩意盎然,題詩之書法字型、題字位置、鈐印大小位置與畫中筆法和諧一致,有意識地使詩書畫結合為一體,堪稱沈周詩書畫三絕地代表之作。

人物生平

沈周

沈周沈周在元明以來文人畫領域有承前啟後的作用。他書法師黃庭堅,繪畫造詣尤深,兼工山水、花鳥,也能畫人物,以山水和花鳥成就突出。所作山水畫,有的是描寫高山大川,表現傳統山水畫的三遠之景。而大多數作品則是描寫南方山水及園林景物,表現了當時文人生活的幽閒意趣。在繪畫方法上,沈周早年承受家學,兼師杜瓊。後來博取眾長,出入於宋元各家,主要繼承董源、巨然以及元四家黃公望、王蒙,吳鎮的水墨淺絳體系。又參以南宋李、劉、馬、夏勁健的筆墨,融會貫通,剛柔並用,形成粗筆水墨的新風格,自成一家。沈周早年多作小幅,40歲以後始拓大幅,中年畫法嚴謹細秀,用筆沉著勁練,以骨力勝,晚歲筆墨粗簡豪放,氣勢雄強。沈周的繪畫,技藝全面,功力渾樸,在師法宋元的基礎上有自己的創造,發展了文人水墨寫意山水、花鳥畫的表現技法,成為吳門畫派的領袖。

藝術特色

沈周

沈周沈周的繪畫,技藝全面,功力渾樸,在師法宋元的基礎上有自己的創造,發展了文人水墨寫意山水、花鳥畫的表現技法,成為吳門畫派的領袖。所作山水畫,有的是描寫高山大川,表現傳統山水畫的三遠之景。而大多數作品則是描寫南方山水及園林景物,表現了當時文人生活的幽閒意趣。

藝術成就

沈周的繪畫為傳統山水畫作出了兩大貢獻:其一,融南入北,弘揚了文人畫的傳統。如沈周的粗筆山水,用筆融進了浙派的力感和硬度,丘壑增添了守人之骨和勢,將南宋的蒼茫渾厚與北宗之壯麗清潤融為一體,其抒發的情感也由清寂冷逸而變為宏闊平和。其二,將詩書畫進一步結合起來。沈周的書法學黃庭堅,書風“遒勁奇崛”,與他的山水畫蒼勁渾厚十分相似、協調。他又將書法的運腕、運筆之法運用於繪畫之中。沈周同時還是一個詩人,至老年“踔厲頓挫,濃郁蒼老”。他把這種詩風與畫格相結合,使所作之畫,更具有詩情畫意。

作品流傳

沈周的代表作品現在多藏於大博物館,故宮博物院藏有精美作品,重要的有《仿董巨山水圖》軸(作於成化九年,公元1473年)、《滄州趣圖》卷、《卒夷圖》、《墨菜圖》(這兩幅原為冊頁,後合裝成卷)、《臥遊圖》等。南京博物院也藏有幾幅沈周精品,其中有《東莊圖》、《牡丹》軸,此畫作於1506年,當時沈周已81歲。遼寧博物館藏有兩幅沈周的傑作,一幅是《盆菊幽賞圖》卷,畫面中樹石茅亭,亭中飲酒賞菊者三人,意態優閒,布勢疏朗,景物宜人。另一幅是《煙江疊嶂圖》卷,作於正德二年(1507年),筆墨之運用,隨心所欲,滿紙菸戀,誠屬沈周82歲晚年傑作。

此外,台灣故宮博物院還藏有一幅沈周極有名的《廬山高圖》軸。如能親眼觀賞到這些作品,既可得到極佳的藝術享受,又能了解沈周的作畫特點,有助於分辨真偽。

市場行情

海外藝術市場偶爾會出售沈周的作品,一當出現,必然引起轟動,引致買家競爭。1991年11月藝術品拍賣季節,世界兩大拍賣行蘇富比和佳士得都推出了沈周作品,首先由蘇富比在26日拿出一幅繪畫作品《釣雪圖》手卷,以8.8萬美元成交。兩天后佳士得推出兩幅書法作品,一是《山水書法》,十六開冊頁,以6.5萬美元成交;二是《憫日長短句》手卷,以2.8萬美元成交。可以看出,沈周的書法作品價格低於其繪畫作品,但又高於其他書家的作品。

由於沈周的書畫極為珍貴,所以香港、台灣和新加坡等東南亞地區的藝術市場極少能見到其作品出售。

代表作品

《廬山高圖》

明代畫家沈周作。立軸,紙本,淡設然,縱193.8厘米,橫98.1厘米。圖中山巒層疊,草木豐茂,飛瀑高懸,雲霧浮動,此圖構圖、布局頗具匠心,黑色濃淡怪次逐漸變化。作者取於王蒙技法,善於組合稠密高疊的石岩,進而形成轉折交搭的層巒,再位置大小林木、複合為整一的自然美,疏密,鬆緊,有條不紊。《廬山高圖》是沈周四十一歲時為祝賀老師陳寬七十壽辰的精心之作。此畫仿王蒙筆法,圖中山巒層疊,草木繁茂,氣勢恢弘。畫面右下角山坡,兩棵勁松虬曲盤纏,形成近景;中景以著名的廬山瀑布為中心,水簾高懸,飛流直下,兩崖間木橋斜跨,打破了流水飛白的呆板,兩側巉岩峭壁,呈內斂之勢。瀑布上方廬山主峰聳立,雲霧浮動,山勢漸入高遠。構圖由近景的山坡虬松,中景的瀑布、巉岩、峭壁,遠景的廬山主峰,自下而上,由近及遠,近、中、遠景相連,一氣呵成,貫串結合而形成S形曲線。這種構圖法很像南宋院體的程式;近景的處理也和馬遠的“一角”之景十分相似。全國群峰直插,迴環掩映,爭奇競勝,實在是大家手筆。此圖作者自識“廬山高”篆書,並題古體長歌一首,末識“成化丁亥端陽日,門生長洲沈周詩畫,敬為醒庵有道尊先生壽”。陳寬字孟賢,號醒庵,學識淵博,工詩。具唐人法,亦善繪畫,曾為沈周師。陳寬祖上是江西人,所以此圖寫廬山之“高”,以為象徵。

代表文作

《記雪月之觀》作品原文

丁未之歲(1),冬暖無雪。戊申正月之三日始作(2),五日始霽(3)。風寒冱而不消(4),至十日猶故在也,是夜月出,月與雪爭爛,坐紙窗下,覺明徹異嘗。遂添衣起,登溪西小樓。樓臨水,下皆虛澄(5),又四囿於雪,若塗銀,若潑汞,騰光照人,骨肉相瑩。月映清波間,樹影滉弄,又若鏡中見疏發,離離然可愛(6)。寒浹肌膚(7),清入肺腑,因憑欄楯上(8)。仰而茫然(9),俯而恍然(10);呀而莫禁(11),眄而莫收;神與物融,人觀兩奇,蓋天將致我於太素之鄉(12),殆不可以筆畫追狀,文字敷說(13),以傳信於不能從者。顧所得不亦多矣!,尚思天下名山川宜大乎此也,其雪與月當有神矣。我思挾之以飛遨八表(14),而返其懷。汗漫雖未易平(15),然老氣衰颯(16),有不勝其冷者。乃浩歌下樓,夜已過二鼓矣(17)。仍歸窗間,兀坐若失(18)。念平生此景亦不屢遇,而健忘日,尋改數日(19),則又荒荒不知其所云(20),因筆之。作品譯文

丁未這一年冬天,天氣暖和未降雪。第二年(戊申年)正月初三開始下雪,正月初五天氣放晴。但依然寒風肆虐,冰封雪凍,直到正月初十大地依然銀裝素裹。當晚,明月升天,雪月相映,我坐於紙窗之下,感到明亮無比。於是添加衣服出門,登上溪水西側的小樓。小樓臨著溪水,(溪水)清澈見底,四周覆蓋著皚皚白雪,如同塗上了一層白銀,又如同水銀潑了一地,晶瑩閃耀,人的肌膚也被映照得晶瑩潔白。明月映照著寒冷的水波,樹影在水中搖曳,如同鏡子中映照著的頭髮,歷歷分明。清冷的寒氣透入肌骨,沁入肺腑,我扶著欄桿而上。仰視,茫然無際;俯視,混沌一片。不覺間呀然驚嘆不止,久久地凝視著不願收回自己的目光。人的精神與外物融為一個整體,自己同周圍的環境都變成了一份神奇的景觀。上蒼將我放置於宇宙之間,這份景致竟然無以用筆畫來傳達,也不便用文字來鋪陳、傳達於沒有親臨這份情景的人。這樣看來,自己得到的不也很多嗎?同時我也想到,天下名山大川此刻應該比這裡更為壯觀,那裡雪月輝映的景致應當更為神奇。我的思緒因之而馳騁於四面八方,很久才回過神來。茫無邊際的思緒無法平抑,可是因為年老身體衰落,我已禁不住寒冷的侵襲。於是便放聲歌唱走下小樓,此時已過二更。回到窗前,獨自端坐。想到這輩子這樣的景致並未多見,並且一天天地淡忘,一天天地被改變著,很多都已經茫然與模糊。於是我用筆記下了這次經歷。作品注釋

(1)丁未:1487年(明憲宗成化二十三年)。(2)戊申:1488年(明孝宗弘治元年)。

(3)霽:這裡謂雪停放晴。

(4)冱(hù)寒冷凝結。

(5)虛澄:空虛清澈。

(6)離離然:歷歷分明的樣子。

(7)浹(jiā):透。

(8)欄楯(shǔn):欄乾。縱為欄,橫為楯。

(9)茫然:迷濛不明。

(10)恍然:模糊不清。

(11)呀(xiā):張大了口。

(12)太素:素淨。

(13)敷:鋪陳。

(14)挾:依仗。八表:謂八方之外,指極遠的地方。

(15)汗漫:沒有邊際的。

(16)衰颯:衰落。

(17)二鼓:二更天。

(18)兀坐:獨自端坐。

(19)改:更。

(20)荒荒:暗淡不明的樣子。

代表詩作

【廬山高】 沈周與夫人

沈周與夫人岌乎二千三百丈之,謂即敷淺原。培何敢爭其雄?

西來天塹濯其足,雲霞旦夕吞吐乎其胸。

回崖沓嶂鬼手擘,澗道千丈開鴻。

瀑流淙淙瀉不極,雷霆殷地聞者耳欲聾。

時有落葉於其間,直下彭蠡流霜虹。

金膏水碧不可覓,石林幽黑號綠熊。

其陽諸峰五老人,或疑緯星之精隳自空。

陳夫子,今仲弓,世家廬之下,有元劂祖遷江東。

尚知廬靈有默契,不遠千里釧於公。

公亦西望懷故都,便欲往依五老巢雲松。

昔聞紫陽祀六老,不妨添公相與成七翁。

我常游公門,仰公彌高廬。

不崇丘園肥遁七十淫,著作白髮如秋蓬。

文能合墳詩合雅,自得樂地於其中。

榮名利祿雲過眼,上不作書自薦,下不公相通。

公乎!浩蕩在物表,黃鵠高舉凌天風。

這篇文章選自《沈石田先生詩文集》卷九。文章作於1488年(明孝宗弘治元年)。當時作者六十二歲。吳地連下兩天大雪,天氣特冷,雪幾天都沒有融化,這在江南是少見的。文章以畫家特有的眼光,詩人的氣質,生動地再現了月光照耀下的雪景,如“若塗銀,若潑汞,騰光照人,骨肉相瑩”。這種“骨肉相瑩”的雪景,把人都淨化了。這是一篇很優美的散文。

【詠簾】

繡雨銜花她自得,紅顏騎竹我無緣。

知無緣分難輕入,敢與揚花燕子爭?

【題畫】

嫩黃楊柳未藏鴉,隔岸紅桃半著花。如此風光真入畫,自然吾亦愛吾家。

【送允暉】

陸郎幾宿春山去,山鳥山花盡有情。白李紅桃塞行路,黃鸝留客兩三聲。

【題柯博士敬仲竹枝】

紫煙吹濕碧琅玕,識得奎章墨未殘。莫問先生歸去事,江南春雨杏花寒。

【折花仕女】

去年人別花正開,今日花開人未回。紫恨紅愁千萬種,春風吹入手中來。

【梔子花】

雪魄冰花涼氣清,曲闌深處艷精神。一鉤新月風牽影,暗送嬌香入畫庭

【溪亭小景】

幽亭臨水稱冥棲,蓼渚莎坪咫尺迷。山雨乍來第溜細,溪雲欲墮竹梢低。

檐頭故壘雌雄燕,籬腳秋蟲子母雞。此段風光小韋杜,可能無我一青藜。

【雨晴月下慶雲庵觀杏花】

仿沈周山水冊頁

仿沈周山水冊頁還宜夜坐了餘興,靜免蜂蝶來紛爭。嫣然紅粉本富貴,更借月露添妍清。

青苹流水未足擬,金蓮影度雙娉婷。庭空月悄花不語,但覺風過微香生。

老僧看慣不為意,卻愛小紙燕脂縈。高齋素壁可長有,不由零落愁人情。

![沈周[明代書畫家] 沈周[明代書畫家]](/img/a/f62/nBnauM3X2YTM3cDOzYDNzIzM2MTM1gzM3IDMwADMwAjMxAzL2QzL2AzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)