簡介

永和橋

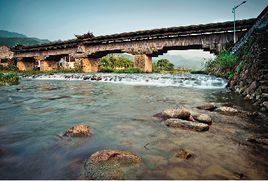

永和橋永和橋原名永寧橋,取名永寧。為木石結構。東西走向,長125.7,寬6.40-7.50米,矢高13米。條石錯縫平砌橋墩,墩寬均為2.80米,南向有分水雁翅,墩上木樑雙向平衡展出,逐層加距伸出,縱鋪橋面。橋上廊屋42間,重檐頂。當心間屋頂升起,為歇山頂,翼角起翹。1991-1999年曾多次維修加固,為國家級文物保護單位。

歷史價值

永和橋

永和橋永和橋工藝精湛,別具匠心,有一定科研價值。全橋長125.7米,寬7.5米(至檐水;《龍泉縣誌》(1994年版)為6.4米,是橋中閣處內寬;《龍泉縣交通志》(1993年版)為5.55米,是內寬。),高13米,2台、3墩、4孔,也稱5墩4孔,謂:“5墩4孔”,此橋與眾不同,先做好5個墩,兩橋頭堡(台)是在原兩橋墩邊做上來的。淨跨(自東至西)14.3+18.4+17.1+16.9米不等。系木石結構,簡支懸臂組合,墩、台用條石乾砌,頂部有縱橫聯搭疊木7層,層層挑出,構成懸臂,橋跨用巨松,中徑40—60厘米許,長與淨跨相近,每孔9根,上復硬木橋面板。全橋有橋屋42間,中有橋閣(閣東15間,閣西26間),兩端有四層七檐牌樓式的橋頭1座,斗拱層疊,飛檐四起,雙檐的廊屋橋。檐口與風雨板之間,開設條窗,樑柱間有雀替,兩旁設條式座凳,供行人歇息,觀賞。兩端橋頭各有條石踏垛,東頭26級,西頭27級,自上而下,連線街坊,東西橋頭上懸掛“永和橋”匾額,原匾額“文革”期間被炸,現匾額是省博物館原館長汪濟英書。全橋雕樑畫棟,十分壯觀,1984年省道53改線經過安仁,於永和橋下游80米處,新建公路橋——安仁橋(金以林書),兩橋並架,更為壯觀。

永和橋是浙江省歷史悠久、建築精美、保存較好的大跨度古橋之一,1981年7月列入縣重點文物保護單位,1989年12月被省人民政府批准公布為省級文保單位,2013年3月5日,國務院批准永和橋為“全國重點文物保護單位”。

歷史淵源

永和橋建於明成化(1465—1487)年間,原名“永寧橋”,由里人劉養懷、項舜恭募建,清順治年間毀於火。康熙五十七年(1718)由劉燦、項鎬倡募三千金重建,改名“永和橋”。相傳此橋初建時,當地項邊(西溪)、劉坊(南澗)、黃石玄(東湖)三村對橋址的意見不一致,黃石玄認為建在安仁村口,河東日升河西月下兩山接聯龍脈,攔住“風水”,可以使村莊興旺,人才輩出;劉、項兩坊要建現址,橫跨安仁溪上,使“隔河千里,變通途”,便於生活,發展經濟;爭論不休。黃石玄賭氣不乾。橋建成後,取名“永安橋”。

永和橋

永和橋永和大橋,民間流傳著很多故事,動人的場面,對大橋的描述等。有民間故事“永和橋”(《龍泉縣誌》1994版,660—662頁);有項昌文飛石造橋從破石欄到安仁,4里多長的運石人龍隊伍;發出告示招賢,有大力士都前來安仁扛橋苗;發動民眾有力出力,有錢出錢,有樹出樹,至今在大丘另還流傳著,“下處樹林砍橋苗,運到安仁造大橋,大橋本是劉項造,一頭石板(實地部分中心用條石鋪設)一頭橋。”里人劉篤材贊曰:“風帆葉葉漾中流,兩岸疏林繪晚秋。橫鎖彩虹分玉鏡,鍾靈不亞古槎洲。”

橋兩頭有柵欄大門,每逢大雨河水奔騰澎湃時,為了減少橋樑振動,關上大門,橋上人畜不給通行。這門1935年國民黨軍隊與紅軍作戰時在橋上築工事時損壞。此門2002年8月重做修復。

永和橋歷來是雲(和)龍(泉)兩縣客商的重要通道。現雖已新建公路和橋樑,但永和橋如今仍是當地民眾來往通道,也是人們工餘飯後休息、觀賞的一處獨特的場所;安仁鎮是浙江省百個旅遊城鎮之一,包括永和橋、天平山、古窯址、仙宮湖是旅遊觀光的重要景觀。1984年浙江電視台拍攝了古橋雄姿,被列為《甌江風光》一景。永和橋也是古代漢族勞動人民創造智慧的結晶,在橋樑史上有很高的科研價值。

永和橋在文革中受盡劫難,遍體鱗傷。被炸掉了《永和橋》兩頭的牌匾;近80塊橋凳板,為批鬥當權派搭台,每次有去無回;電燈電線蕩然無存;大字報舊痕斑駁;廊屋多處漏水;檔雨板搖晃欲墜;橋兩頭雜物木材成堆;唯一的永和橋歷史“見證人”——碑誌被打入“水牢”……。所有這些,都嚴重破壞了景觀並危及古橋的安全。對此,各級領導都很重視的,也十分焦慮,表示要想辦法整頓和維修。

1978年6月,在大橋上開闢了一個宣傳陣地,介紹永和橋的歷史、作用以及文物價值。還組織人員編寫關於永和橋的文章,《永和橋》的民間故事,在區《文化生活》、《龍泉縣民間故事》書刊上發表。

永和橋原有塊碑誌,有重要的史料價值,文革期間被當作“四舊”給搬掉了。1986年11月24日下午,這塊高160厘米、寬81厘米、厚8厘米中華民族四年的《修築永和橋志》碑從鋼筋混凝土底下挖掘了出來,使冤存水底20年的《修築永和橋志》重見天日,被重新豎立在永和橋的西頭,為永和橋增光添彩。

保護

永和橋舊照片

永和橋舊照片各級政府高度重視永和橋的保護工作。1982年7月,龍泉縣人民政府批准永和橋為“縣級重點文物保護單位”。1989年12月12日,浙江省人民政府批准永和橋為“省級重點文物保護單位”。2013年3月5日,國務院批准永和橋為“全國重點文物保護單位”。五百多年前古人創建100多米長的廊橋,現在全國已非常稀少,浙江省也不多,麗水市也只有這一座“永和橋”,非常珍貴,不愧為國寶級古廊橋。