研究史

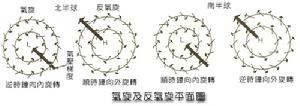

氣旋現象

氣旋現象氣旋分類的方法很多,通常按氣旋形成和活動的主要地區或熱力結構進行分類。按地區不同,可分為溫帶氣旋、熱帶氣旋和極地氣旋性渦旋(見極地氣象學)等;按熱力結構的不同,可分為冷性氣旋和熱低壓等。溫帶氣旋大多數屬鋒面氣旋。熱帶氣旋和地方性熱低壓屬暖性低壓。發生在熱帶洋面上強烈的氣旋性渦旋,當其中心風力達到一定程度時,就稱為颱風或颶風;當其移入溫帶後,將逐漸具有溫帶氣旋的特色。

鋒面氣旋

2003年在冰島附近出現的一個溫帶氣旋

2003年在冰島附近出現的一個溫帶氣旋影響

鋒面氣旋系統對原有的單一天氣系統控制下的天氣產生的影響, 由於氣流從四面八方流入氣旋中心,中心氣流被迫上升而凝雲致雨,所以氣旋過境時,雲量增多,常出現陰雨天氣,即氣旋雨。在鋒面天氣系統中,無論冷鋒還是暖鋒,鋒面上方的暖氣團都是沿鋒面抬升的,都將形成有雲和降水的天氣,即鋒面雨。當兩種系統結合在一起形成鋒面氣旋後,將輻合成更強烈的上升氣流,天氣變化將更為劇烈,往往會產生雲、雨甚至造成暴雨、雷雨、大風天氣。在圖中,冷鋒和暖鋒的降水區域會略有不同。因冷氣團密度大於暖氣團,冷氣團始終位於暖氣團之下,鋒面始終倒向冷氣團一側,降水區域總是位於鋒面的冷氣團的一側,圖中在CD前方會形成寬闊的暖鋒雲系和相伴隨的連續性降水天氣,在AB後方會形成狹窄的冷鋒雲系和降水天氣。氣旋中部(冷鋒雨區與暖鋒雨區之間)則是單一暖氣團控制下的晴好天氣。

發展

鋒面氣旋也有它的發生,發展和消亡的過程。對鋒面氣旋常有兩種認識:一種認為是有封面(準靜止鋒活冷鋒)發生擾動,逐漸形成低壓中心,演變而成鋒面氣旋,可以簡單理解成現有鋒面,再形成氣旋;另一種認為是地面低壓先形成,進而產生鋒面,發展成為鋒面氣旋。兩種鋒面氣旋在起始發展條件上雖然有一定的區別,但是在形成以後,發展過程卻十分相似。

生命史

熱帶氣旋

熱帶氣旋在中國還有一種與上述典型的氣旋生命史稍不同的氣旋。在氣旋出現之前,地面先有暖性倒槽或熱低壓,冷鋒從其西北方逐漸移入槽中,同時在倒槽中由於鋒生作用產生暖鋒,當冷鋒進入倒槽與新生暖鋒銜接時,在接合處,氣壓下降,有氣旋性閉合環流生成,形成鋒面氣旋。

在氣旋發展過程中,地面氣旋始終處於高空氣壓槽的前方,同高空鋒區和急流相對應。在氣旋發展的初期,高空槽、高空鋒區和急流軸的波幅都很小,氣旋位於高空槽前部、鋒區和急流的南側。隨著氣旋的發展,高空槽加深,高空鋒區和急流軸的波幅增大,氣旋位置向高空槽、鋒區和急流接近。到氣旋的錮囚階段,高空槽發展成冷低壓,急流軸的波幅更大,地面氣旋中心也從急流軸的南方移到北方,和高空冷低壓重合。

機制

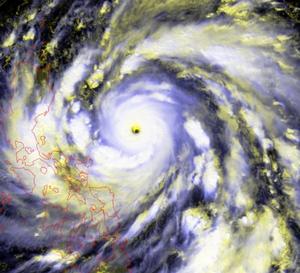

圖中所見是熱帶氣旋的典型

圖中所見是熱帶氣旋的典型氣旋發展的能量來源於溫度對比很大的鋒區所積蓄的位能(見大氣能量),在暖空氣上升和冷空氣下沉過程中,位能釋放而轉換為動能,這有利於氣旋的發生和發展。由於氣旋區域的空氣和周圍空氣發生交換,所以能量轉換過程是非常複雜的。

氣旋族

氣旋族

氣旋族在發展完善的鋒面氣旋的極鋒上,當受到擾動時,會產生新的氣旋波,它將繼續按鋒面氣旋生命史發展。同樣,在新產生的氣旋的冷鋒上,又可產生氣旋波。這樣,在一條極鋒上出現的氣旋波往往可達三四個之多,它們形成一串氣旋,即稱氣旋族。氣旋族的東南方為副熱帶高壓,其西北方為極地冷高壓,整個氣旋族位於高空長波槽的前部,並受長波氣流的引導,由西南向東北方向傳播。環繞整個半球的高空西風帶上,一般有4~5個長波,對應於地面也有4~5個氣旋族。

在溫帶地區,有時在一條鋒上會出現一連串的氣旋,沿鋒線順次移動,最先一個可能已經錮囚,其後跟著一個發展成熟的氣旋,再後面跟一個初生氣旋等等。這種在同一條鋒上出現的氣旋序列,稱為氣旋族。

我國境內出現較少,單個氣旋入海後在海上常有氣旋族發展,歐洲單個氣旋較少,而氣旋族卻常見。在中緯度的高空,象鎖鏈一樣的氣旋一個挨著一個,首尾相接,一直延伸到高緯度地區,景色非常美麗壯觀。每一族的氣旋個數不等,多達5個,少則2個。一般北半球常有四個氣旋族同時存在。每一個氣旋族都與一個高空大槽相對應,而氣旋族中的每一個氣旋都和大槽槽前的一個短波槽相對應。我國東北低壓、蒙古氣旋、黃河氣旋、江淮氣旋和東海氣旋等,都屬於溫帶氣旋。它們的活動對東北、華北地區和江淮流域的天氣有很大的影響。

熱低壓

對流層下部的暖性氣旋。按靜力學關係(見大氣運動的平衡狀態)氣壓隨高度而減小,但暖性氣旋中心的氣壓遞減率遠遠比四周大氣的小,因此熱低壓隨高度迅速減弱,熱低壓的上空,即對流層中部已為暖高壓所取代,所以熱低壓是較淺薄的天氣系統。熱低壓主要於夏季發生在大陸上,是由於日照強烈,使對流層下部空氣變暖而形成的,所以熱低壓具有地方性的特點。夏季在印度北部對流層下部的南亞低壓以及在土耳其和中國西部經常出現的準定常熱低壓。

切斷低壓

氣旋

氣旋大氣中的冷、暖空氣被切斷的過程往往相互進行,冷空氣可以為暖空氣切斷,暖空氣也可為冷空氣切斷。在切斷低壓的東北部和西北部,常有被切斷出來的閉合暖高壓,這就是阻塞高壓。切斷低壓和阻塞高壓均穩定少動,對上游東移的天氣系統起著阻塞的作用。

![氣旋[自然現象] 氣旋[自然現象]](/img/b/fec/nBnauM3XyETO4YTM0IDN0cTMzQTM4ITM0IDMxADMwAzMwIzLyQzLyQzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)