基本概念

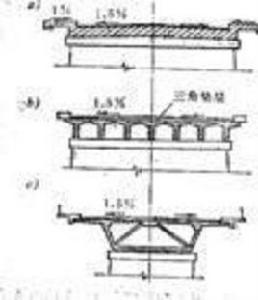

橋面排水系統 橋面應設定縱、橫坡及泄水孔,以減少橋面積水,達到防、排結合的目的。橋面橫坡一般為1.5%~3.0%,橫坡的設定可採用由上部結構或通過橋面鋪設混凝土三角墊層形成。

橋上泄水管的數量和孔徑,應視橋樑的長度、寬度及橋樑縱坡的大小而定。城市橋樑、立交橋或高速公路上的橋樑,應設定封閉式排水系統,將排水管直接引向地面,並根據所在地區的暴雨強度和匯水面積設計其孔徑和數量。

為了迅速的排除橋面積水,防止雨水積滯於橋面並滲入梁體而影響橋樑的耐久性,在橋樑的設計時,在橋面上除設定縱橫坡排水外,橋面需要設定一定數量的瀉水管道,以便組成一個完整的排水系統,瀉水管的型式一般有金屬瀉水管,鋼筋混凝土瀉水管,橫向排水管道,封閉式排水系統幾種。

現狀

隨著各地暴雨頻率的增加,城市高架橋的橋面排水問題受到了人們的高度關注,對城市高架橋現有排水系統的改進和新型排水系統的研發顯得尤為重要。由於城市高架橋距離較長,且處在一個相對封閉的環境中,與外界的水流交換隻能通過橋面設定的雨水口進入排水管道最終進入橋下的市政管道。目前城市高架橋橋面排水系統一般採用的排水方式就是橋面水流水通過橫縱坡匯流後進入雨水口,繼而進入排水管道,最終通過排水立管進入地面排水設施或河流中。傳統高架橋橋面排水系統主要由橋面橫縱坡、過水斷面、雨水口裝置和管道系統四部分組成。在高架橋排水系統設計中,橋面設計坡度須根據橋面排水的需要和施工難易程度選取,一般不大於2%,不小於0.5%;橋面進水口應設在行車道邊緣處,其尺寸依據橋面寬度和設計泄水流量而定,一般取寬度為10cm-20cm、長度為20~30cm(其中以寬度為10cm的矩形進水口和直徑為12cm的圓形進水口最為常見),進水口間距的確定需考慮降雨強度、橋面匯水面積、橋面橫縱坡等因素的影響,一般最大間距不宜超過20m。雨水口上部應採用雨水蓖子,其頂部高度比橋面鋪裝層低5~10mm。排水管道和橋體外邊緣排水槽的布設需考慮橋樑美觀的要求,排水管道一般採用鑄鐵管、塑膠管或者鋼管,其內徑不小於泄水管的內徑且不宜小於150mm,同時縱向排水管道或排水槽應保證有不小於0.5%的鋪設坡度,以滿足水體自淨的要求。

傳統高架橋橋面排水系統在設計時缺乏對不同口徑的進水口泄水能力的計算,沒有考慮不同的橋面坡度對排水系統泄水能力的影響,只是簡單地依據規範將進水口按照一定的標準間距布置,沒有驗算進水口間距是否滿足泄水要求,另外,管道系統的鋪設和管徑的取值也都是依據規範要求而定,缺少實際排水系統泄水能力的計算。由於橋面排水系統本身存在不足,在強降雨情況下經常引起橋面積水和漫流現象,加上城市高架橋在運營期間沒有對橋面排水系統進行必要的清通,致使橋面排水管道經常堵塞,橋面結構早期破壞現象嚴重。

原理

在降雨初期,雨水徑流量較小,水流通過橋面橫縱坡匯集到集水井內。集水井內淹沒水深較小時,水流經過雨水斗裝置進入排水管道呈自由堰流狀態,橋面基本無積水,水流在排水管道內呈附壁流,管道中心空氣暢通,管內壓強為大氣壓強,管道內水流摻入空氣量較小。隨著降雨量的增加,進入集水井的雨水量不斷增大,進入排水管道內的水流所攜帶的空氣量也增大,雨水與空氣充分混合,水流為氣一水兩相重力流。隨著橋面匯水和降雨時長的進一步增加,集水井內的淹沒水深不斷增加,水流中的摻氣量逐漸下降,當集水井內水深完全淹沒雨水斗時,水流中不再摻雜空氣,排水管道內水流為滿流狀態。

根據排水管內水一氣流動狀態的分析結果,水流特點是:在降雨初期,水流在立管內的流動屬於重力附壁流,管道中心空氣暢通,管內水流為非滿流,此時懸吊管的泄水能力小於立管的泄水能力,管內壓強為大氣壓強。隨著泄水流量的增大,管內水流逐漸變為氣一水兩相重力流,水流的摻氣量進一步增大,管內水流逐漸變為有壓流。斗前水深淹沒雨水斗後,排水管內水流幾乎不再摻雜空氣,管道內水流為滿流。管內形成滿流後,斗前水位增加所提供的能量不足以克服流量增大所造成的排水管內水頭損失,故管道泄水流量基本不再增大,懸吊管的泄水能力和立管的泄水能力相同,管道系統達到最大泄水流量,此時管道泄水主要依靠管內負壓的抽吸作用。

傳統類型

國內外關於城市高架橋橋面排水的方式有很多種,通過對不同高架橋橋面排水系統的歸納和總結,依據排水系統進水口截流方式的不同,可將高架橋橋面排水系統分為以下三類:進水口接泄水管直接下排方式、進水口接排水管和落水管沿橋墩下排方式、防撞欄桿外加排水槽的排水方式。

進水口接泄水管直接下排方式

該種排水方式是較為簡單的高架橋橋面排水方式,適用於橋下無車輛通行的情況。橋面雨水通過橋面橫縱坡匯集到雨水口,雨水口接橫向排水管道(空心板時)或豎向排水管道(連續梁時)將雨水直接沖淋到橋下。目前,在國內外的高架橋排水設計規範中沒有對橋面直接泄水的垂直高度給出明確規定,橋面徑流中可能會帶有腐蝕性的致污物,直接沖淋到橋樑構件會使其腐蝕或形成污垢,對高架橋結構造成不良影響。

進水口接排水管和落水管沿橋墩下排方式

該種排水方式是在進水口接泄水管直接下排方式的基礎上增加了一定的排水管和落水管,橋面雨水通過排水管道排至橋下排水溝或排水口內,適用於橋下有車輛通行的情況。一些已開發國家對橋面徑流的排放有明確規定,要求採用排水管道和泄水管道將橋面水流引至橋下排水口。

在這種排水系統中,進水口的尺寸及間距選擇會影響排水系統的泄水能力。如果進水口尺寸較小,就須減小雨水口間距(我國的橋面排水設計最小間距為5m)以能滿足橋面排水的要求;當雨水口間距較小時,跨中雨水口截流的雨水需經過相當長度的縱向排水管才能到達橋墩處的落水管,在縱向排水管過長且鋪設坡度較小的情況下,管內水流無法達到自淨流速,水流中的雜質易在排水管道內沉澱,導致管道堵塞排水不暢。若只在橋墩處設定雨水口,橋面雨水口間距變大,縱向排水管道長度較短且鋪設坡度較大,管內水流速度較大,滿足水流自淨的要求,不易形成管道阻塞,但進水口的尺寸也必須同時增大,寬度一般取為40cm左右。

防撞欄桿外加排水槽的排水方式

對於橋下有車輛通行的情況,為保證排水系統的維護和清通工作的便利,常在高架橋防撞牆外現澆一條排水槽,斷面尺寸一般取30cmx SOcm。橋面雨水口接橫向排水管道將橋面水流排至排水槽,水流經過排水槽通過橫向排水管道和落水管道,沿橋墩排至高架橋橋下排水溝或排水口。該種方法的優點在於即使發生阻塞現象,也能及時發現並維護,但防撞欄桿外加排水槽對橋樑外觀有一定影響。

缺點

綜合傳統橋面排水系統的泄水原理、設計特點以及其改進方法可以看出,傳統高架橋橋面排水系統進水口多是依靠重力作用截流橋面水體,且現有的針對橋面排水系統的改進方法也多體現在泄水管線和排水口的布置方式及管道孔徑大小等方面,不能擺脫重力流原理泄水的束縛,無法滿足強降雨條件下對高架橋排水系統泄水能力的要求。基於城市高架橋的結構設計特點和泄水形式,結合高架橋排水系統的研究現狀,傳統高架橋橋面排水系統存在水流速度慢、摻氣量大、泄水能力弱、管內泥沙沉積、更換疏通管道困難等問題。

傳統改進方向

在高架橋橋面雨水排水系統設計中,橋面橫縱坡的取值是影響橋面泄水流速和流量的重要因素,我國公路排水設計規範‘”規定高架橋橋面應具有不大於2%、不小於0.5%的排水坡度。在實際高架橋排水系統設計中,橋面坡度過小會導致橋面水流速度小、單位時間內匯水流量小,嚴重影響橋面排水系統的泄水效率,引起橋面積水;橋面坡度設計過大,單位時間內橋面的匯水流量較大,橋面匯水流量超過雨水口的泄水流量同樣會造成橋面積水,且橋面坡度過大不利於行車安全。因此,高架橋橋面坡度的取值應綜合考慮泄水流量與橋面積水的問題,在滿足行車安全和規範要求的前提下,最大限度地為排水系統的泄水流量服務。

除了橋面坡度的取值,雨水口參數設計也是影響橋面泄水流量的因素,雨水口設計參數主要包括雨水口的尺寸、位置和間距。根據公路排水設計規範規定:橋面排水一般採用寬度為200-300mm、長度為300~400mm的矩形雨水口,頂部採用格柵蓋板;雨水口的位置宜設在橋面行車道邊緣處,最大泄水間距不宜超過20m。在雨水口設計中應滿足橋面泄水流量的要求,避免造成雨水口浪費或不足。傳統高架橋排水系統在雨水口頂部設定雨水蓖子,雖能攔截較大體積的雜物,但仍有部分雜物會通過雨水蓖子進入排水系統,沉積在排水橫管內,堵塞排水管道,降低排水效率。因此,在高架橋排水系統設計中,應充分考慮排水系統的防堵問題,除採用雨水蓖子外還應在雨水口內增加防雜物的其他設施。

高架橋橋面排水不暢除了橋面坡度及雨水口的設定問題外,還有雨水口內漩流形成的摻氣、雨水口的堵塞、排水管道泥沙沉積等問題,橋面坡度和雨水口設計只是改善傳統高架橋排水的外部因素,若要從根本上解決強降雨條件下高架橋橋面上的積水問題,必須從原理上改變傳統排水系統重力流的泄水方式。屋面虹吸排水系統的研究現狀表明,在具有一定高差的條件下,排水系統中引進雨水斗裝置能有效減少管內水流中的摻氣量,使管內水流達到滿流從而產生虹吸作用。城市高架橋在自身高度上具有一定的優勢,滿足產生虹吸作用的所需的高差,若要使其排水系統產生虹吸作用,關鍵在於去除水流中的空氣達到滿流。因此,高架橋排水系統設計時應在雨水口處設定一定的雨水斗裝置,使水流中的水氣分離,達到防旋流的目的,這是高架橋排水系統形成虹吸作用的關鍵。