名稱由來

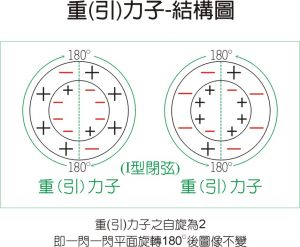

引力粒子-內部結構模型圖

引力粒子-內部結構模型圖 標量引力粒子(scalargravitationalparticle)是在2012年9月4日阿伯丁大學(Aberdeenuniversity)天體物理學家查爾斯•王(CharlesWang)在英國科學節(BritishScienceFestival)上闡述了有關這種粒子的理論。

他與英國斯特斯克萊德大學(Strathclydeuniversity)、盧瑟福阿普爾頓實驗室(RutherfordAppletonLaboratory)以及葡萄牙里斯本理工大學(InstitutoSuperiorTécnico)的同事一道發展出該理論。

2012年11月科學家將在歐洲核子研究中心的伊索爾德實驗中尋找這個實體存在的證據。這或許是既希格斯玻色子後最大的發現。

理論

歐洲核子研究中心大型強子對撞機位置俯瞰圖

歐洲核子研究中心大型強子對撞機位置俯瞰圖過去(截止2012年)50年間,粒子物理學家建立起所謂的物理學“標準模型”(StandardModel)。在這種模型中,希格斯玻色子是解釋物質獲得質量的關鍵。但希格斯玻色子未能解釋引力如何作用於物質。

科學家長期以來一直在尋找“引力子”(graviton)——一種傳遞引力的粒子。現在(2012年),“王粒子”(標量引力粒子)可能填補空缺。

大質量的恆星在自身核燃料耗盡後,會在自身引力作用下坍塌。這種內爆將恆星的鐵芯壓縮成中子星。

英國阿伯丁大學的查爾斯﹒王以及同事認為核心可能像敲鐘一樣在時空中產生漣漪,並像聲波一樣傳播出去,驅動超新星的爆炸。這些最新的波伴隨著粒子出現。

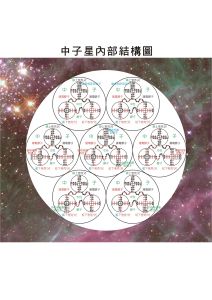

中子星-內部結構模型圖

中子星-內部結構模型圖 查爾斯﹒王教授表示:“現有理論都無法解釋超新星如何能釋放出如此巨大的能量。他的理論是,一種標量粒子在這些恆星爆炸中起著作用,是引發爆炸的額外能量的來源。這種標量粒子與希格斯玻色子相似,也是宇宙中最基本的粒子之一。”

作用

美國國家航空航天局錢德拉X射線天文台拍攝的一顆年輕的超新星

美國國家航空航天局錢德拉X射線天文台拍攝的一顆年輕的超新星 超新星不僅是天文學上的有趣現象,在宇宙的化學元素形成中也舉足輕重,因為大多數化學元素只能通過在超新星內部的高溫高壓環境下發生原子核聚變來產生。

儘管這種環境無法在地球上模擬,但Cern的科學家計畫使用上線同位素質量分離器(Isolde)驗證“王理論”。該實驗設施會產生類似於超新星中形成新元素的核聚變。雖然希格斯玻色子的發現為描述宇宙運行的“標準模型”畫上了最新一筆,但希格斯玻色子並不能用來解釋引力,或者把愛因斯坦相對論與量子理論統一起來。量子理論嘗試在亞原子層面解釋宇宙。物理學家急於走向下一個階段,即發現一種可以解釋任何現象的“萬有理論”。

如果存在“王粒子”(標量引力粒子),它將在這種“萬有理論”中發揮關鍵作用。