簡介

槓桿槍是一款與科爾特左輪齊名的美國百年老槍。它不僅在戰爭中大出風頭,而且與科爾特左輪組成的一長一短最佳拍檔也是牛仔們的最愛。它們一起見證了美國的西部拓荒史,成為日後碧血黃沙西部大片中不可或缺的槍械道具。雖然如今它早已退出了戰爭的殿堂,但作為19世紀後期最先進的武器之一,它曾帶動了槍械科技一個劃時代的進步,擁有過一片屬於自己的——在反映拓荒時代的美國西部大片中,牛仔們的“標準裝備”是腰間挎著著名的柯爾特左輪,在馬鞍子旁還斜插著一把長槍。這種長槍在現代的軍隊當中已經看不到了,但在民用市場上仍能見到它的身影,它就是槓桿槍。其實,就槓桿槍而言,在西部拓荒時代被廣泛套用已是後話。要講這種槍的出現與成名,還要從美國的南北戰爭說起。慧眼識才,名槍出世 槓桿槍

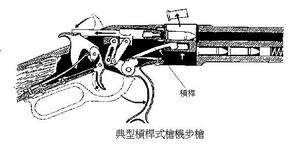

槓桿槍