畢業於北京大學

畢業於北京大學1919年5月17日生,青少年時期隨父在青島、北平等地完成中國小學業;

1943年6月畢業於昆明西南聯合大學地質地理氣象學系;

1946年5月北京大學理科研究所地質學部研究生畢業;

1946年6月至1952年7月曆任北京大學地質系助教、研究助教、講員和講師;

1952—1978年任北京地質學院、武漢地質學院副教授;

1978年至今,任武漢地質學院、中國地質大學教授,1983年被聘為博士生導師,1991年當選為中國科學院學部委員(院士)。

生平故事

楊起院士出身於書香世家。

楊起

楊起楊起本想報考清華大學學造船,1937年,日本發動了全面的侵華戰爭,清華大學、北京大學已南遷,不在北平招生,無奈只得考入燕京大學物理系。在北平淪陷的日子裡,楊起每次由學校乘校車返回城裡,經西直門時總得受日本兵侮辱性的檢查。他不甘當亡國奴,伺機衝破校方阻攔,設法逃出北平,南下,輾轉到達湖南,借讀於由北京大學、清華大學和南開大學聯合組成的長沙臨時大學。1938年,日寇鐵蹄伸入到中國南方大地,南京失守而危及長沙,臨時大學被迫遷往昆明,改為國立西南聯合大學。遷校的師生分兩路赴滇,一是經香港、越南去昆明;楊起參加了取道湘西徒步西行的“湘黔滇步行團”,步行三千多里路,歷時兩個多月,到達昆明,經過考試正式成為西南聯合大學的學生。那時學造船已不現實,在父親摯友李四光先生的影響下,他改學了地質,立志為祖國多找地下寶藏,使國家富強起來,從此他與地質事業結下了不解之緣。值得一提的是,學生時代的楊起愛好文學,喜歡京劇。他性格開朗、酷愛體育運動,不僅喜歡三大球,還擅長滑冰、游泳,因此身體較好。而在湘、黔、滇三千里的艱苦跋涉中,既鍛鍊了體魄、磨練了意志,同時也更加激發了他的愛國熱情,為他日後始終恪守服從祖國需要、獻身艱苦的地質事業打下了堅實的基礎。

西南聯合大學

西南聯合大學西南聯合大學的生活很艱苦:吃的是有不少沙子、稗子、穀殼的米飯,甚至還有鼠糞;住的是乾打壘茅草房,參考書少,有很長一段時間日寇連續空襲昆明,師生不得不時常跑警報,敵機空襲後抓緊回到教室繼續上課。當時學地質比學其他專業更要艱苦,在野外有時還會遇到危險。懷著對日寇的仇恨,憑著滿腔報國熱情,楊起刻苦學習,投身祖國地質事業。1945年的一天,楊起隻身一人在雲南洱海一帶進行野外地質調查,他填圖採集標本,全神貫注於地質現象的研究,暮色降臨方意識到已走得太遠,急忙折返,忍著饑渴,背著沉重的標本,行不到一半路程已很睏乏。此時又意外地遭遇一隻惡狼,他不得不強打精神,一面提防著土匪,一面不停地揮動地質錘驅趕緊逼的野獸,雖已筋疲力盡,但他無論如何也捨不得扔掉一塊地質標本,咬緊牙關堅持往回走,直到午夜才回到住地,過度勞累使得他大病了一場。

早在1944年,楊起還在讀研究生時,就冒著更大的風險自願西征,參加籌備建立新疆地質調查所。新疆地處邊陲,當時交通不便、人煙稀少、條件十分惡劣。面對新疆軍閥盛世才的反動獨裁和毫無保障的地質工作條件,他不改初衷,努力工作,成為中國早期涉足準噶爾盆地地質研究者之一。他獲得的八道灣礦區煤系地層、構造和含煤性等有價值的地質資料及其地質分析,為解放後烏魯木齊煤田的進一步開發起了重要作用。

治學嚴謹

楊起院士早年從事於地史古生物和基礎地質學的教學和研究工作,

楊起

楊起創辦煤田地質及勘探專業的初期,籌建和招生是同時進行的。為了能及時開設課程,楊起勇挑重擔,親自主持編寫專業教材、領導籌建實驗室,同時主講兩門課程並趕寫出相應的教材和講義。楊起不僅身先士卒在完成自己擔負的教學與科研工作的同時,助人為樂,在建院初期,國內的同事同行索取講稿、教學標本,他從不保守,總是一一提供。他歷來重視專業隊伍建設,甘為人梯,熱心扶持中青年教師,對一些初上講台的教師,從講課內容到表達方式都給予具體指導。在煤田地質教學中,他不僅在國內率先開出“煤田地質學”和“中國煤田”等專業課程,還先後4次主編或參加編著《煤田地質學》、《中國煤田地質學》。這些專著及時吸取了國內外不同時期最新研究成果和資料,總結了中國煤田地質特點和規律,成為指導中國煤田地質教學、科研和生產的寶貴文獻。

他作為主編之一編寫的《中國煤田地質學》上、下冊於1982年榮獲中國第一屆“全國優秀科技圖書獎”,隨後又獲得“煤炭部高等學校優秀教材一等獎”和“國家教委全國高等學校優秀教材特等獎”。由於不便明言的原因,此教材獲得特等獎之事被人封鎖、隱瞞了很長時間後,直到同校的一位教授就此事向他表示祝賀時,他才知道獲得特等獎之事,對此他只是淡淡地說:“人活著還是要講奉獻”。

50、60年代,楊起經濟收入並不算高,他不但負擔了亡兄一家沉重的家庭支出,在有人遇到困難時,他總是主動解囊相助,曾經得到他幫助的教職工至今對當年的事仍記憶猶新、感激不已。在難得長一次工資的那個年代裡,他主動讓出自己長工資的機會,致使二十多年他的工資始終沒動。

一次為了使一位得到鍛鍊,在一項有關煤變質作用新課題的思路確定後,他便主動讓給這位獨當一面,領銜研究工作,自己卻轉到其他項目上。談起這類事,他總是說,人不能總想著自己,應該多替別人著想;培養年輕人是的責任,應該給予年輕人更多的發展機會,祖國的希望在年輕一代。

北京地質學院——中國地質大學的前身是以北京大學、清華大學兩校的地質係為主組建的,師生中許多人經歷過“一二·九運動”、抗日戰爭和解放戰爭的洗禮。作為西南聯合大學的畢業生,楊起時刻不忘在社會主義條件下,進一步發揚光大西南聯合大學優良傳統,他崇尚真正的民主與科學,提倡學術上兼容並蓄,強調打好基礎,重視教學質量,求實進取,嚴格要求。他始終認為,搞科學需要有獻身精神,既要大膽探索、勇於創新,又要百折不撓、嚴肅認真,要對自己所從事的事業具有高度的責任感和無限熱愛。他不僅以其淵博的學識令人敬佩,更以其高尚的品德贏得尊重,他是帶領同仁和學子進入煤田地質這一知識領域的啟蒙者和開拓者。

卓越成就

“人活著要講奉獻”是楊起院士的座右銘,在他領導下完成的科研工作碩果纍纍、成績斐然,多次受到部級和國家級獎勵。

50年代末至60年代初,他針對當時中國煤地質研究程度較低,而且又多限於個別煤田的狀況,為了探討中國煤炭資源的賦存前景,便帶領專業師生開展全國及缺煤省份的區域性聚煤規律的調查,提出了古地理、區域大地構造等對含煤岩系的形成發展和煤田分布的控制,以及各時代聚煤作用有利區帶的時空遷移規律。針對東南各省煤田,研究指出由於構造活動性、地殼運動多旋迴性、古地理環境的多樣性,造成這些省在地史上多次出現成煤拗陷,而拗陷的繼承性又為雙紀和多紀煤田、煤產地的形成創造了條件;又由於構造活動性強烈,使聚煤作用不理想;進而提出從建立標準剖面、沉積特點、煤田構造和煤變質分帶規律等方面進一步研究東南各省煤田分布規律的意見,促進了當時煤田地質工作的開展。70年代,他又和李寶芳、李禎、趙隆業等教師一起,在對華北晚古生代區域性聚煤規律的研究中,運用地質力學觀點,闡明了構造體系控制了華北巨型波狀拗陷中聚煤作用和富煤帶的形成,提出後期形變將巨大的聚煤拗陷改造分割成眾多大小不等、保存程度不同的煤田、煤產地等規律性認識,這些研究成果對開展第二次全國煤田預測工作起了理論上的先導作用。

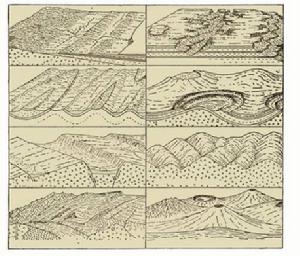

構造地貌

構造地貌80年代,楊起和他的課題組成員李寶芳、傅澤明、李禎、楊關秀、胡益成等教師通過沉積環境、聚煤模式及生物地層的系統研究,提出了河南禹縣為代表的華北南部太原組和山西組下段分別為陸表海碳酸鹽碎屑海岸與三角洲邊緣潮坪和淺水三角洲聚煤模式;確定上、下石盒子組中存在半鹹水盆地沉積,屬三角洲沉積體系;發現禹縣一帶缺失奧陶系、下石炭統和太原組下部,表明研究區與華北其他地區相比,在早古生代抬升較早,在晚古生代又相對沉降較晚,以致錯過太原世早期聚煤有利階段,從而闡明了研究區雖屬“北型南相帶”,本應聚煤更好但實際卻不理想的原因。這是中國將沉積學引進煤地質學領域開展聚煤模式研究的成功範例,並在第10屆國際石炭紀地層與地質大會上交流。運用此項研究成果的原煤炭部重點勘探項目(雲蓋山井田精查勘探)獲得了原煤炭部優秀勘探報告獎,並被作為科研與生產結合好的典型加以推廣。

為了改變對煤炭資源重儲量、忽視質量的傾向,保證煤炭資源的合理有效利用,尋找發現急需的工業煤類,楊起非常重視煤變質作用問題的研究。

70年代他在系統地總結中國煤變質特點的基礎上,提出了區域岩漿熱變質作用和多熱源疊加變質理論,指出部分中國煤田經歷了三個演化階段,開拓性地解決了中國部分“煤級偏高”的重大問題,正確地闡明了中國煤種分帶規律。

80年代中期,他主持完成的“華北石炭二疊紀煤變質特徵與地質因素探討”科研項目,令人信服地總結出研究區煤變質作用的發育特點,並做出深部的煤類煤質預測,其中對山西河東煤田南部的預測已被證實,獲得包括主焦煤在內的煤炭儲量一百二十多億噸。1980年他在原捷克斯洛伐克召開的第33屆國際煤岩學年會上宣讀的煤變質論文,受到與會者的重視,其中法國煤岩學家保羅·羅伯特先生對他說:對煤變質作用的熱源研究涉及到軟流層的,就我所知你是第一人。

90年代,楊起又主持完成了國家級重點項目“中國煤變質作用研究”,全面深刻地論述了中國煤變質控制因素及其變化規律,對煤盆地構造熱演化、熱源介質熱場煤變質作用時空變化模式、煤變質地球化學反應機理、煤變質熱動力學機制等前沿課題和研究熱點作出探討並取得重要進展,科學地提出了“中國煤的多階段變質演化與多熱源疊加變質作用”觀點並作了理論總結,研究成果集中代表了當前這一領域的新水平。

楊起領導的煤與有機岩石學、煤沉積學、煤地球化學和聚煤規律等方面的科研工作,均在各個時期不斷有新的進展,並因此經常帶動國內煤地質學領域的科研與生產,有力地豐富和發展了煤地質學理論。在科研工作的基礎上,由他主持,參加者有楊起、李寶芳、傅澤明、李禎、楊關秀、胡益成、雷世泰等撰寫的《河南禹縣晚古生代煤系沉積環境與聚煤規律》,獲地質礦產部科技成果二等獎,《華北石炭二疊紀煤變質特徵與地質因素探討》,參加者有楊起、潘治貴、翁成敏、蘇玉春、汪正平、黃家福、湯達禎等,獲地質礦產部科技成果二等獎,《中國煤變質作用》,參加者有楊起、吳沖龍、湯達禎、康西棟、劉大錳等,獲地質礦產部科技成果一等獎,這些專著和論文深受讚譽,許多國內同行“衷心希望有更多的這一類與生產密切結合、對生產有直接指導意義的成果問世”。三位前國際煤岩學會主席M.Teichmüller,M.Wolf和A.Davis在讀過《中國煤變質作用》論著後指出,它“為地質學家提供了了解中國煤盆地演化與煤變質的途徑”。近十年來,他先後獲得原國家教委、原地質礦產部、原煤炭部、國土資源部頒發的特等獎1項、一等獎2項、二等獎3項

老驥伏櫪

粉碎“四人幫”之後,楊起院士深深惋惜十年浩劫失去的寶貴時光,

熱情幫助年輕教師提高外語水平

熱情幫助年輕教師提高外語水平抓緊時間在煤地質學領域努力工作。他不惜花費自己大量的時間和精力,熱情幫助年輕教師提高外語水平。他重視學術交流,及時掌握並介紹國內外研究動態,支持、推薦教師和研究生出國學習進修,努力充實專業師資力量。他將經典著作《斯塔赫煤岩學教程》推薦給大家,組織年輕教師翻譯出版,從而有效地提高了教師外語水平,也為當時科技資料極其匱乏的國內同行及時提供了一本優秀的參考書。

1985年,楊起加入了中國共產黨,實現了多年的願望。從此,他更加忘我工作。為及時總結、介紹國內外煤地質學理論的進展情況,近年來他主編了《煤地質學進展》、《中國煤變質作用》等多部專著。他是《地質詞典》煤地質學部分的主要撰稿人、《中國大百科全書》地質卷中煤地質分支學科的主編、《中國煤炭工業百科全書》的編委及地質測量卷的編委和地質分支的顧問與撰寫人、《地球科學大辭典》專家委員會委員與撰稿人,他還是《英漢地質詞典》和《英漢常用地質學辭彙》中煤地質學辭彙的提供者。

1989年他身患直腸癌,急需手術治療,學校領導和師生為此十分焦慮,他自己卻十分鎮靜,堅持工作。師生和領導懷著非常不安的心情護送他走進手術室,他卻若無其事地一再叮囑大家不要耽擱正常工作,甚至在手術後麻醉藥效還沒完全消退時他便詢問起一名即將派出留學的研究生是否準備就緒。在生與死的抗爭中,年過7旬的他以堅強的毅力不斷實現生命的價值。手術後,他仍與大家共同努力,完成了包括“鄂爾多斯盆地侏羅紀煤聚集規律及其油氣成因聯繫”、“鄂爾多斯盆地含煤岩系生氣潛力研究”等項國家級和部級科研項目。雖身體尚未完全恢復,但他又走上了講台,講授研究生的主要學位課程。為了深入研究中國煤變質作用類型及煤化作用機理,他不顧年高體弱,重新背上地質包,頭頂炎日,冒著酷暑,深入京西煤田進行煤變質帶與岩體接觸關係的野外實地調查。

楊起院士把滿腔的熱情傾注在祖國地質事業上,他不僅為中國在煤地質學研究領域趕超世界先進水平不斷作出切實的努力,同時也十分注意在國際交往中維護祖國的聲譽和提高中國在國際學術界的地位。

1979年他在加拿大召開的國際長遠能源會議上就中國煤炭資源情況做了即席發言,糾正了聯合國一位能源專家提出的有關中國煤炭儲量、產量等數字,當即引起國際上的重視。楊起還發現這位專家的文字報告中把台灣作為國家,搞“兩個中國”,就此中國代表團提出抗議,大會秘書長為此道了歉。他長期擔任中國煤炭學會理事、名譽理事,中國地質學會煤田地質專業委員會副主任委員、名譽主任委員,中國煤岩學組副組長、組長等職,同時在國際煤地質學領域享有很高的聲譽。多次應邀擔任第10屆、第11屆國際石炭紀地層和地質大會、第30屆國際地質大會的經濟地質學科組和煤岩學、煤化作用、煤成烴學科組的執行主席。還曾經出色地完成了國際地質合作計畫(IGCP)166項的國內組織領導工作。

目前,他主持的研究工作已拓展到包括煤岩學與煤化作用、煤系沉積學、煤的有機地球化學等在內的更深更廣的領域,同時又在煤層甲烷、煤油氣關係、煤的污染源與環境保護等方面不斷發展煤地質理論,並擴大其套用範圍。

代表論著

1.《煤田地質學》 楊起領銜編寫.1962. 北京:中國工業出版社

2.《中國煤田地質學》 楊起主編(兩主編之一).1979,上冊;1980,下冊.北京:煤炭工業出版社

3.《河南禹縣煤田晚古生代煤系的沉積模式和聚煤特徵.地球科學》 楊起、李寶芳、李禎、徐嘉謨、王洪林.1982,(3):255—268

![楊起[青年] 楊起[青年]](/img/5/769/nBnauM3XxIjN2MTN5AzNzIzM2MTM1UzN1IDMwADMwAjMxAzLwczLzAzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)