信息

物質文化遺產

梅關

梅關全國重點文物保護單位

古建築

江西省

梅關和古驛道VI-610

簡介

梅關,古稱秦關,又稱橫浦關。坐落在南雄縣城約30公里梅嶺頂部,兩峰夾峙,虎踞梅嶺,如同一道城門將廣東、江西隔開。梅關的隘口合嶺路,為唐朝開元四年(公元716年)丞相張九齡主持開建,路基寬約5米。宋時,人們以磚砌路面,立關於嶺上,署有“梅關”二字,遂得名。關樓南北兩面門楣嵌有石刻匾額,北門額書“南粵雄關”,南門額則是“嶺南第一關”。

梅關驛道

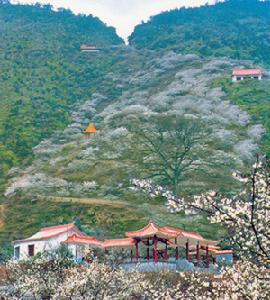

梅關驛道梅關是歷史上南來北往的重要驛道,也是兵家必爭之地。梅關南北遍植梅樹,每至寒冬,梅花盛開,香盈雪徑。此處腳跨兩省,遊人可並賞粵贛兩省風光。該景區的聞名之處,一是古關古道,二是古人古事,三是寒梅勝景。梅關位於距廣東省南雄市約30公里梅嶺頂部。梅嶺為五嶺(大庚嶺、騎田嶺、萌渚嶺、都龐嶺、越城嶺)之一大庚嶺東段,大庚嶺橫亘廣東、江西兩省之間,全長200多公里。梅嶺海撥只有400多米,但它處於大庚嶺之咽喉,地勢險要。在秦朝以前,五嶺之南屬南蠻之地,被古王朝列為疆域之外,那時的嶺南車馬不通,人煙稀少。越王勾踐的子孫漢將梅鋗,曾在此築城據守,並在嶺上廣種梅樹,因而得名。公元前214年,趙佗率秦軍經過梅嶺入粵,在嶺口設橫浦關,又稱秦關,是梅嶺最早的關隘。唐開元四年,張九齡命人用兩年的時間擴展古道,道寬2-4米,長8公里以青石鵝卵石鋪砌而成。

現存關樓建於宋嘉佑年間,為磚石結構,古樸雄偉。北面門額的“南粵雄關”和南面門額的“嶺南第一關”為明萬曆年間南雄知府蔣傑題刻。關樓北側,有一高大石碑,上刻“梅嶺”兩個剛勁有力的楷體大字,為清康熙年南雄知府張鳳翔所立。梅關古道是全國保存得最完整的古驛道,其嬌艷獨特的梅花景致更是吸引了古往今來的文人墨客前來觀景賞梅,吟詩作賦,揮豪刻碑,真可謂“一路梅花一路詩”。

名稱由來

梅嶺的得名相傳是根據南遷越人首領梅絹的姓氏得來的。在戰國時期,中原戰亂不堪,大批越人遷往嶺南,其中一支以梅絹為首的越人,翻山越嶺來到大庚嶺上,

.

.被眼前的嶺南風光所吸引,決定在梅嶺一帶安營紮寨,他們發揚了越人勇敢頑強、刻苦堅韌的民族傳統,艱苦創業,使這帶迅速興盛起來。因為梅絹是首率隊的拓荒者,後來又因破秦有功而受項王封為十萬戶侯,因此人們就把這一帶稱之為梅嶺。梅嶺在嶺南經濟文化發展史上起了重要作用。梅嶺自越人開發後,成了中原漢人南遷的落腳點,中原文化逐步在梅嶺生根開花,並向嶺南傳播開去。梅嶺既是古戰場,也是革命戰爭年代紅軍多次戰鬥過的地方,特別是陳毅同志帶領部隊在這一帶堅持了三年游擊戰,並在臨危之中寫下了壯志凌雲的《梅嶺三章》,使梅嶺的知名度更高。

特色

梅嶺梅樹眾多。一入嚴冬,紅白梅花擁滿驛道,點點飛紅,妍態迷人,朵朵銀裝,與雪爭白。嶺南嶺北梅花又各不相同,南枝花落北枝始開,自古稱異。

.

.為吟賞這獨特的景觀,梅嶺南北陸續建起寄梅驛、紅梅鋪、憩雲亭、望格閣、通越亭、雲封寺、六祖廟等樓台亭閣。許多文苑名宦中路過梅嶺時,都見景生情,吟詩作賦,刻石題碑,為這條繁榮的古驛道添彩增輝。南朝陸凱,路過梅嶺時,適逢寒梅盛開,即興賦詩一首:“折梅逢驛使,寄與隴頭人。江南無所有,聊贈一枝春。”這是描繪梅嶺最早的一首詠梅詩。北宋時,蘇軾貶官海南,路過大庚,欣見嶺上紅梅怒放,觸景生情,吟詠《庚嶺紅梅》詩一首:“梅花開盡雜花開,過盡行人君不來。不趁青梅嘗煮酒,要看紅雨熟黃梅。”據統計,僅《大庚縣誌藝文》中,就收輯張九齡、宋之問、劉長卿、沈期、蘇軾、張九成、文天祥、聶古枯、湯顯祖、戚繼光、解縉、戴衢亭、袁枚等歷代名人的傳世佳作二百餘首,構成了梅關古驛道清香不絕的梅文化。

梅關和梅嶺古驛道

韶關市區120公里的梅關和梅嶺古驛道。秦漢以降,嶺南與中原北方交通日漸頻繁,以西江、北江和東江為骨架的水上交通線以北、西兩個方向,越過五嶺之間低矮分水嶺或直接由河谷進入嶺南各地,輻輳於番禺,形成樹枝狀交通網路。嶺南古代十大水陸交通線是:一、橫浦道,即今梅嶺古道,下湞水循北江南下番禺。著名中西交通史專家張星烺指出:“廣州者,海舶登岸處也。唐時廣州之波斯、阿拉伯商人,北上揚州者,必取道大庾嶺,再沿贛江而下,順長江而揚州也。”兩宋時每天往返梅關伕力不下千人。嶺下重鎮珠璣巷,為客貨水陸轉運主要口岸,明代設定珠璣街、石塘街、里東街、靈潭街、中站街、大逕街、小嶺街等七條商業街,兩旁茶坊客棧、各種店鋪,鱗次櫛比。明萬曆年間西洋傳教士利瑪竇取道珠璣巷逾嶺北上,他看到“許多省份的大量商賈抵達這裡,越山南運;同樣地,也從另一側越過山嶺,運往相反的方向。運送廣東的外國貨物,也經由同一條道路輸往內地。旅客騎馬或乘轎越嶺,商貨則用馱獸或挑夫運送。這種不斷交流的結果,使山兩側的兩座城市真正成為工業中心,而且秩序整然,使大批的人連同無窮無盡的行裝,在短時間內得到輸送”。利氏所指兩座城市,在南者即南雄州城,“是一個商業城市,水陸交通極為方便。歐洲、印度、馬六甲、摩洛哥與其他地方的貨物,這裡可說應有盡有。它和中國各地大半皆有往來,許多貨物經此而輸往他省,因此船隻往來不絕”。直到同治年間茂名籍舉人楊廷桂《南還日記》仍載:古道“行旅如蟻,擠擁如觀劇”。二、桂陽道,即騎田嶺道。又稱折嶺道,其路線是沿湘江、耒水上溯至郴州,轉陸路越過折嶺抵宜章縣,再乘舟順武水下北江達番禺。地理學者吳尚時在《樂昌峽》中載:昔時此道“挑夫比肩接踵,皆湘販也。南下者負豬、蛋、油、豆,北返者則肩糖鹽或其他洋雜貨,來往人數,當時日凡一、二千,伙鋪飯店,沿途皆是。”三、都龐嶺道,沿湘江及其支流春陵水上溯藍山,過南風坳,抵連州之東陂,下連江入北江至廣州。歷史學家范文瀾指出:“鴉片戰爭前,廣州是唯一通商港口,出入貨經兩條大路,一路起廣州經大庾嶺沿贛江北上至九江;一路起廣州經南風坳過湘潭……兩路水陸運輸、護商、旅店、商販等業及依附為生的人數不下百萬”。除此外,還有萌渚嶺道、越城嶺道、牂牁道、筠門嶺道、汀江道、循梅道等。

.

.梅嶺,是五嶺(南嶺山脈)之一的大庾嶺一段,故梅嶺又稱大庾嶺。梅嶺橫亘粵贛之間,嶺有一隘口,一直以來是南北遷徙的通道。梅嶺的得名,相傳是源自戰國末,因梅鋗率越人南遷居此拓荒築城而得名。

梅關,位居梅嶺巔,磚石構築,座南朝北,東西橫臥,緊連山崖。關樓上方現鑲嵌明萬曆年間南雄知府蔣傑題的石刻匾額,北書“南粵雄關”,南書“嶺南第一關”。關樓北面有閘門,閘門後設定關門,關門已毀,關門之南尚存門後兩個拴孔。關樓北面有一關前石碑,高2.4米,寬1.4米,刻“梅嶺”兩個大字,是清康熙年間,南雄知州重立。關樓南門有一副對聯:“梅止行人渴,關防暴客來”。

梅嶺古驛道,始通於秦漢,唐張九齡開鑿擴展。古道從梅關向南北兩邊伸延,北連江西大余,南達廣東南雄,全長40公里,道寬二至四米,以青石及鵝卵石鋪砌而成。為古代溝通南北,連結長江、珠江水系的交通孔道,歷代都有修補,並在路旁增植松、梅等樹。粵漢鐵路和雄余公路開通後,梅嶺古驛道失去了南北交通孔道作用,現僅存關樓兩側約八公里道路,是省重點文物保護單位。

梅嶺,以梅著稱,因嶺上南北氣候迥異,故有“南枝花落,北枝始開”的獨特自然景觀。她以綺麗的景色,綽約的風姿,吸引了歷代眾多的文人墨客、達官貶臣為其盡情謳歌,寄託情懷。東晉太守陸凱登嶺賦詩《贈范曄》:“折梅逢驛使,寄與隴頭人。江南無所有,聊贈一枝春。”記載了當時梅嶺賞梅及驛傳之盛。唐進士宋之問《度大庾嶺》時:“山雨初含霽,江雲欲變霞”;唐中書令張說《度大庾嶺》則感到:“見花應獨笑,看草即忘憂”;蘇軾《贈嶺上梅》是:“梅花開盡雜花開,過盡行人君不來。不趁青梅嘗煮酒,要看細雨熟黃梅。”明代道源題《早梅》有:“萬樹寒無色,南枝獨有花。香聞流水處,影落野人家。”明萬曆進士黃公輔《過梅嶺》時感嘆:“峻岭邐途長,逶迤上碧天。秦關留古剎,塞上辟康莊。馬跡沿崖亂,梅花夾道香。白雲頻著眼,何處是家鄉。”清雍正進士胡定《梅關道中》是:“空山流水疏鍾晚,殘雪梅花古驛春”。陳毅元帥豪氣乾雲的《梅嶺三章》,則是盡人皆知的:“斷頭今日意如何?創業艱難百戰多。此去泉台招舊部,旌旗十萬斬閻羅”。“南國烽煙正十年,此頭須向國門懸。後死諸君多努力,捷報飛來當紙錢”。“投身革命即為家,血雨腥風應有涯。取義成仁今日事,人間遍種自由花”。

.

.梅嶺設關始於秦朝。秦始皇統一中國後,積極開發嶺南,公元前213年,在梅嶺開山築橫浦關,打開了溝通南北的孔道。秦軍民等大批入粵,置南海郡,促進了嶺南經濟及文化的發展。後來,橫浦關毀於戰火。從漢至唐,梅嶺只有嶺之稱,而無關之名。現關樓是宋嘉佑年間建,歷代修葺,保存至今的。梅關是既險且美的極致,她是陸路“絲綢之路”與“海上絲綢之路”的唯一交匯點,對中國二千多年來的經濟、政治等方面有著深遠影響。梅關下的贛江是唯一交通長江與五嶺的南北走向的河道,廣州至北京只有梅關兩側40公里的山路,其餘是水路。

梅嶺古驛道,始通於秦。秦始皇“治馳道”,“道廣五十步”(約七十米),是有別於一般道路的高速道路,形成了影響至今的全國交通網的主綱。“夸父追日”展示出遠古先民豪壯氣概和對交通效率的熱切追求。《史記·夏本紀》載:禹奔走四方,“開九州,通九道,陂九澤,度九山”,曾經“陸行乘船,泥行乘橇,山行溮(類似轎)”,殷人則“肇牽車牛,遠服賈”(《尚書·酒誥》),《詩經·小雅·大東》載:“周道如砥,其直如矢”,甘肅武威雷台漢墓出土銅奔馬亦體現了對速度的追求。交通運輸系統的完備,對政治安定、經濟繁榮和文化統一,發揮積極作用,“過去那種地方的民族的自給自足和閉關自守狀態,被各民族的各方面的互相往來和各方面的互相依賴所代替了”(《共產黨宣言》)。清朝的廣東官路:北京經涿州、雄縣、德州、濟南、徐州、合肥、南昌、贛州、韶關、廣州。

中國古代驛道與驛站等設施和機構組成的驛傳系統,是建立高度集權的大一統專制王朝、健全政治管理體制、強化裝備、及時斷決軍機、完善統治機能、提高行政效率的基本條件。“列郵置於要害之路,馳命走驛,不絕於時月”(《後漢書·西域傳》)。《唐國史補》記載:“楊貴妃生於蜀,好食荔枝。南海所生,尤勝蜀者。故每歲飛馳以進”,就是經由梅嶺古驛道,進貢高力士故鄉茂名的荔枝。

唐開元四年,張九齡因直言得罪當朝,告病返回故里韶關。途經梅嶺,見古道年久失修,“人苦峻極”,不堪行走,十分艱險難通。這時已到了唐代“開元盛世”後,嶺南經濟已有較大發展,南北商貿頻繁,“以載則曾不容軌,以運則負之以背”的古道與當時經濟文化發展的要求已很不適應了,張九齡遂給唐玄宗上一奏章,建議開闢嶺道,改善南北交通。唐玄宗立即採納,並詔命張九齡負責開鑿擴展古道。張即到現場指揮規劃,前後用兩年時間,就建成“坦坦而方五軌,闐闐而走四通”的驛道。從此這裡“南來車馬北來船”,驛道上“商賈如雲,貨物如雨,萬足踐履,冬無寒土”,古道上商旅絡繹不絕,道旁客棧飯店、茶坊酒肆,鱗次櫛比。梅嶺古道從此成為溝通南北的主要孔道。“客家才子”、清朝翰林編修、湖北督糧道宋湘,所題梅嶺涼亭對聯記載了古道的繁華:“今日之東,明日之西,青山疊疊,綠水悠悠。走不盡楚峽秦關,填不滿心潭欲壑。力兮項羽,智兮曹操,烏江赤壁空煩惱!忙什麼?請客靜坐片時,把寸心想後思前,得安閒且安閒,莫教春秋佳日過;這條路來,那裡路去,風塵僕僕,驛站迢迢。帶不去白壁黃金,留不住朱顏皓齒。富若石崇,貴若楊素,綠珠紅拂終成夢。恨怎的?勸你解下數文,沽一壺猜三度四,遇暢飲時須暢飲,最難風雨故人來”。革命戰爭年代,在梅嶺堅持游擊戰的老戰士韋丘《述懷》,則展示出磅礴的襟懷:“酷暑重遊舊戰場,梅關庾嶺任翱翔。清溪碧水追逝歲,絕壑深山點莽蒼。骨硬不堪茵席軟,腸柔無奈刺芒傷。擷來十數青松果,摹上花箋自覺涼”。

.

.梅嶺上松梅成林,雄州六景中就有“庾嶺寒梅”、“官道虬松”,每年臘月的梅花節,寒梅怒放,漫山遍野,令這裡成了梅花世界,是我國自古以來踏雪尋梅勝地之一。從山下鐘鼓岩起,沿古道而上,梅嶺景點有大唐開鑿大庾嶺路碑、來雁亭、夫人廟、玉皇殿、詩碑廊、掛角寺、放缽石、卓錫泉、六祖寺、梅關等,需遊覽一小時左右,大家可盡情尋幽探古,放飛心情——

來雁亭:傳說,古時,北雁南飛過梅嶺,成群暫息在亭上及周邊山崖而得名。清雍正九年,南海名士梁天來為了一玉佩,遭滅門。在來雁亭得梅嶺村民幫助脫險上京告御狀。使來雁亭名氣大增。現亭柱有長聯曰:“梅香百里,花迎左遷客。表拒佛骨,屈降天庭,驛馬駐藍關,韓退之賦雲橫雪擁。喜得湘子仙韻,帆抵潮汕,椽筆挽文風,逾千載,稚童尚讀驅鱷文。”“關鎖千崖,風吹失路人。火燒石屋,冤沉海底,孤身臥雁亭,梁天來泣官貪吏暗。幸仗農夫鐵肩,狀呈京都,銅鍘滌宦場,至今日,老翁猶講九命案。”

夫人廟:相傳,唐開元四年(716年),張九齡奉詔開鑿梅嶺官道,工程十分艱巨,及至梅嶺頂上,岩石堅硬,白天鑿開,晚上又合攏過來,一直幹了七七四十九天,毫無進展。當從夫君張九齡口中得知要用孕婦之血祭祀時,在這天晚上,戚宜芬手提長劍,走到梅嶺巔巨石旁,遂舉劍剖腹而死。之後,終於把路開通了,後來,人們因崇敬戚宜芬的獻身精神建起了夫人廟。

陳毅梅嶺三章詩碑廊:1937年4月,國民黨46師策劃“梅山事件”,謊稱中央派人到了大余,企圖誘捕陳毅。陳毅冒險前往大余城,發現情況有變,立即返回梅山。5月蔣軍4個營包圍梅嶺,項英、陳毅等同志被困20多天,蔣軍日夜搜山一無所獲,最後放火燒山。危急關頭,突然下了一場暴雨,陳毅等特委領導得以脫險。著名的“梅嶺三章”就是在絕境中寫下的。

掛角寺:據《清遠縣誌》載:梁武帝普通元年10月18日,在飛來寺隱居的軒轅皇帝二庶子大禺、仲陽,前往安徽省舒州上元延祚寺,找該寺主持和尚貞俊禪師商量,說:飛來“峽居清遠上游,建一道場,足立勝概,師能去否?”貞俊不好拒絕,只好點頭作答。深夜二庶子運用神力將延祚寺拔地升起,向南飛遷。打算在黎明之前飛到清遠峽。剛到南雄大庾嶺,忽聞界下雞啼,心裡一急,不小心被高山掛住延祚寺一角,使勁一衝,這寺的一角便跌落在南雄梅關,化為一座寺院。

放缽石:公元661年,惠能針對神秀的偈語,作一偈,而得五祖弘忍衣缽,為第六代祖。神秀知道惠能帶走了傳法衣缽,率眾追殺。惠能來到梅嶺,精疲力竭,飢腸轆轆。為了避免與神秀的爭鬥,便把衣缽放在梅嶺旁的一塊大石上,躲入密林之中。神秀追到梅嶺,見衣缽放在石上,便急不可待去取。那衣缽似有萬斤之重,任憑神秀如何搬動,也休想挪動分毫。神秀看到如此,仰天長嘆曰:“天不助吾也!”便悻悻地折回。後來,佛門弟子為了紀念六祖在梅嶺脫險,將六祖放衣缽的石頭稱“衣缽石”。

卓錫泉:惠能脫險,口渴難當,嶺上無水,便以杖點石,遂涌清泉。佛門弟子六祖杖擊石的泉眼稱之為“卓錫泉”。

現遊歷完梅嶺,重返了大自然,表達了對歷史文化的回歸,對革命先輩的敬仰後,山靈水秀、鬱鬱蔥蔥的梅嶺,一定已讓大家得到全身心的美的享受吧。