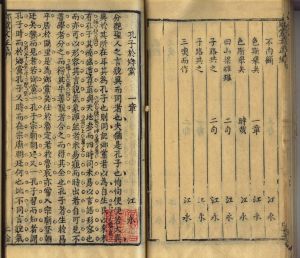

作品原文

桐城文學之興,自唐曹孟徵、宋李伯時兄弟,以詩詞翰墨,名播千載。及明三百年,科第、仕宦、名臣、循吏、忠節、儒林,彪炳史志者,不可勝書。然是時風氣初開,人心醇古樸茂,士之以文名者,大都尚經濟,矜氣節,窮理博物,而於文則未盡雅馴,以復於古。郁之久,積之厚,斯發之暢。逮於我朝,人文遂為海內宗,理勢然也。蓋自方望溪侍郎、劉海峰學博、姚惜抱郎中三先生相繼挺出,論者以為侍郎以學勝,學博以才勝,郎中以識勝,如太華三峰,矗立雲表。雖造就面目各自不同,而皆足繼唐宋八家文章之正軌,與明歸熙甫相仲伯。烏呼!盛哉!然余又嘗總觀桐城先輩文,三先生外,其前後及同時者,無慮五六十家。雖不足盡登作者之堂,而其各有所得,堪以名家者複數人。其餘或長經術,或優政事,或論學論文,記忠記孝,亦足以廣見聞,備掌故。今夫言天文者,以日月為明,而恆星之熹微,亦未能或遺也;言地文者,以海岳為大,而泉石之幽窈,亦未能或略也;今世之言人文者,以唐宋八家、明歸熙甫為斗極矣,而李翱、皇甫湜、孫樵、晁無咎、唐順之、茅坤之撰著,亦未嘗不流布於後世也。然而,文勝則質表,巨帙重編,而於事理無關切要,徒亂學者之耳目,紛後人之心志,則又不可不精別慎擇,以定其指歸。

曩者,康熙間何存齋、李介須輯《龍眠古文》數十卷,大抵多明人之文也。鹹豐壬子春,余與友人戴存莊論吾桐之文,以我朝為盛。然物勝則必反其本,然後可以久而不敝。天地之氣運,流行不能自己,畜久則必盛,盛久則必靡,亦理之勢然也。去其靡以救其弊,豈非鄉後進者之責與?因相與取諸先輩文,精選得數卷,大約以有關於義理、經濟、事實、考證者為主,而皆必歸於雅馴。其空文無理論,或雖有事理則文鄙倍者,不錄。按時代以分卷次,其大家或數卷至十餘卷,其足名一家者,或數卷至一卷,而雜家則數人一卷以附之。

自城陷後,藏書之家,多被焚掠,心所知者,尚有數人,無可訪問。存莊又被賊禍,客處懷遠。自傷孤陋,無同力者,深恐此書中廢,使數百年文獻無征,則亦古之網羅放失抱殘守缺者之罪人也。避地魯谼,友人方宗屏為訪得數人文補入之;今年授經東鄉,蕭生敬孚又為訪得數家集,皆為補選,於是遺逸者蓋鮮矣。

夫學問之道。非可囿於一鄉也。然而流風餘韻,足以興起後人,則惟鄉先生之言行為最易人。而況當兵火之後,文字殘缺,學術荒陋,使聽其日就澌滅,而不集其成,刪其謬,俾後之人有所觀感而則效焉,其罪顧不重與?

昔者,孔子編《詩》而附《魯頌》,刪《書》而附《費誓》,因《魯史》以作《春秋》,其惓惓於宗國文獻如此,是亦學者所當法也。今纂初成,將有山左之行,因以稿本歸敬孚而屬其益加搜訪校訂以成之,爰書其義例於左雲。

鹹豐八年秋八月,柏堂逸民方宗誠撰。

作品注釋

桐城文錄序

桐城文錄序曹孟徵:曹松,字孟徵,舒州(今安徽省潛山縣)人,唐昭宗光化間進士,能詩。潛山與桐城為鄰縣,古代同屬廬江郡,所以作者以曹松為桐城文學始祖。李伯時:李公麟,字伯時,舒城人,北宋畫家、書法家。舒城與桐城古代也同為廬江郡。

循吏:舊時指遵理守法的官吏。

矜(jīn):注重,重視。

雅馴:講究文采修辭。

太華:即華山,古稱西嶽。

掌故:前人事跡傳說。

人文:泛指社會文化,此處主要指文章。

斗極:北斗星與北極星,有時專指北斗星。

李翱:字習之,唐朝散文家,曾從韓愈學古文。皇甫湜(shí):字持正,唐散文家,也曾向韓愈學古文。孫樵:字可之,唐末散文家。晁補之,字無咎,北宋散文家,受蘇軾賞識,為“蘇門四學士”之一。唐順之:字應德,人稱荊川先生,明散文家,與歸有光同為“唐宋派”作家。茅坤:字順甫,號鹿門,明“唐宋派”散文家。

《龍眠古文》:桐城文人文集名,桐城縣有龍眠山,故有此稱。

鹹豐壬子:鹹豐二年(1852)。

鄙倍:淺陋背理。

城陷:指太平天國農民軍1853年2月攻克桐城。

魯谼(hóng):在桐城縣境內。東鄉:在桐城縣境內。

澌(sī)滅:毀滅淨盡。

“孔子”句:相傳《詩經》為孔子編成,“魯頌”是《詩經》中“頌”的一部分,共四篇,內容都是歌頌魯僖公的。孔子是魯國人,因而特地把它編入《詩經》中。

《費誓》:《尚書》中關於魯國的一篇歷史文獻。是周初周公旦長子伯禽封於魯地,為進攻淮夷、徐戎的一篇出師誓詞。

“因《魯史》”句:相傳孔子作《春秋》是以魯史官編的《魯史》為基礎寫成的。《春秋》是一部周朝史書,用魯國史編年。

惓惓:同“拳拳”,用意懇切。宗國:原指同姓諸侯諸國,此處指孔子本國。

山左:舊指山東。因山東在太行山以東。

爰( yuán):於是。該文後附有“義詞”,本書未錄。

鹹豐八年:1858年。

逸民:隱居之人。