核衰變化學

正文

核衰變釋放能量可使化學鍵斷裂或使分子處於激發態或電離態,使核衰變子體原子脫離了母體分子,並與周圍的分子碎片發生化學反應。例如,放射性標記的三苯基銻125 Sb(C6H5)3晶體經β- 衰變後,有60%子體125 Tem 以化合物Te(C6H5)2形式存在,28%以Te(C6H5)幦形式存在。核衰變過程中引起化學變化的原因可歸結為: β- 、β+ 衰變-內部結構模型表 上表註解:

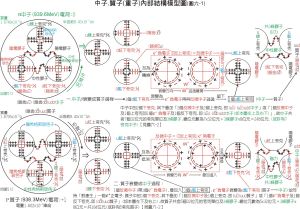

β- 、β+ 衰變-內部結構模型表 上表註解: 強子(夸克)與輕子的大統一:

一.v中微子與u上夸克互為轉換,e-電子與d下夸克互為轉換。

v-反中微子與u-反上夸克互為轉換,e+正電子與d-反下夸克互為轉換。

e-電子(上表1號)加v-反微中子(上表2號),合成W-弱玻色子-易衰變逃逸

《W-弱玻色子-衰變逃逸,即中子衰變為質子(β-衰變);W-弱玻色子-疊加壓回,即質子衰變回中子

(β+衰變能量需大於1.022MeV)》

(見上表n中子第一族1號及2號夸克)

反衝能量 化學鍵能是2~10電子伏,α衰變時反衝能量約105 電子伏,足以破壞化學鍵。β- 、β+ 衰變時反衝能量在10-1 ~102 電子伏範圍內,當輕核發射能量大的β粒子時,反衝能量能使化學鍵發生斷裂;當重核發射能量小的β粒子時,則反衝能量太小,不足以破壞化學鍵。電子俘獲與同質異能躍遷的反衝能量較小,在10-1 ~1電子伏之間,不能使鍵斷裂。

電子震脫 當β- 、β+ 衰變或α衰變時,原子核內的核電荷突然發生變化,而引起了核外軌道電子的激發、震脫。如氙β- 衰變成銫時電子震脫幾率達21.3%,金β- 衰變成汞時電子震脫幾率是19.7%,且外層電子震脫幾率要比內層電子震脫幾率大得多。電子震脫的結果,使子體電離。

空穴級聯及俄歇效應 電子俘獲或內轉換時,核外的內電子層失去一個電子,形成空穴而發生俄歇效應。多次俄歇效應使外層電子更多地丟失,形成了空穴級聯,結果衰變子體帶有一些正電荷。如氬37經電子俘獲後,子體氯37平均帶有3.2個正電荷;131 Xem 經同質異能躍遷後,子體131 Xe平均帶有 7.9個正電荷。子體帶了大量的正電荷後,由於強烈的庫侖斥力,使分子產生庫侖爆炸,形成許多碎片化合物。如CH380 Brm 經同質異能躍遷後,測得其子體產物不僅有80 Brn+ (n=1~13),還有CH380 Br+ 、CH幦、CH娚、C+ 、H+ 、H娚、C2+ 等碎片。

衰變子體的化學狀態,依賴於母體化合物的性質、結構和聚集狀態,還與衰變時的周圍介質和採用的化學分離方法有關。研究核衰變化學有利於了解高激發態原子的性質和行為,還可以利用這種特殊的化學效應來製備一些新的化合物。

參考書目

G. Harbottle and A. G. Maddock, ed.,Chemical Effects of Nuclear Transformation in Inorganic Systems,North-Holland, Amsterdam,1979.