正文

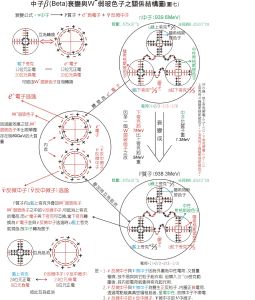

β衰變-內部結構模型圖

β衰變-內部結構模型圖又稱放射系、放射鏈、衰變系、衰變鏈。指一系列遺傳相關的放射性核素,系中每一個放射性核素都是由前代的放射性核素通過 α或

產生。每個放射系有一個“始祖”核素,它具有最長的半衰期,系列終止於一個穩定核素。通常以“始祖”核素來命名這個系列,如自然界存在的238 U系、235 U系和232 Th系。

β衰變-內部結構模型表 上表註解:

β衰變-內部結構模型表 上表註解: 強子(夸克)與輕子的大統一:

一.v中微子與u上夸克互為轉換,e-電子與d下夸克互為轉換。

v-反中微子與u-反上夸克互為轉換,e+正電子與d-反下夸克互為轉換。

e-電子(上表1號)加v-反微中子(上表2號),合成W-弱玻色子-易衰變逃逸

《W-弱玻色子-衰變逃逸,即中子衰變為質子(β-衰變);W-弱玻色子-疊加壓回,即質子衰變回中子(β+衰變,能量需大於1.022MeV)》

(見上表n中子第一族1號及2號夸克)

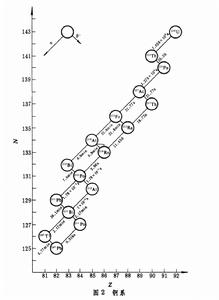

天然放射系

自然界存在三個主要放射系:①238 U系,又稱鈾系或鈾鐳系;②235 U系,又稱錒系或錒鈾系;③232 Th系,又稱釷系。由於這三個系的“始祖”核素的壽命和地球的年齡相近,所以這些核素還沒有完全衰變掉。這些系列分別終止於穩定核素206 Pb、207 Pb和208 Pb (圖1、2、3)。如果核素以發射 α粒子衰變,它的核電荷數(Z)減少2,中子數(N)減少2,即質量數(A)減少4;如果以發射β- 粒子衰變,Z增加1而A不變。因此在每一系列中各核素的A彼此間的差值都是4的倍數,可將上述三個放射系分別命名為4n+2、4n+3和4n放射系。這三個放射系總共有49種核素,原子序數從92(鈾)到80(汞),各系中都產生稀有氣體氡。這三個放射系的建立和闡明,是20世紀初到30年代末放射化學和核物理學的主要成就。研究天然放射系所取得的經驗,後來在研究人工放射系和裂變產物衰變鏈中得到了廣泛的套用,至今對放射性化學研究仍具有指導作用。

放射性衰變系

放射性衰變系 放射性衰變系

放射性衰變系 放射性衰變系

放射性衰變系 放射性衰變系

放射性衰變系人工放射系 即237 Np系或稱鎿系、4n+1放射系(圖4)。由於這一放射系中壽命最長的成員237 Np的半衰期只有2.14×106 年,比地球的年齡短得多,它即使早期曾有一定數量存在,至今也已經衰減殆盡。這一放射系的成員都是在20世紀30年代末和40年代初通過人工核反應產生和研究確定的。50年代,科學家又發現這一放射系的成員以痕量存在於天然的釷礦物中。它們是由中子引起的核反應所產生的。

除了上述四個主要的放射系外,其他的分支放射系、重元素裂變產物衰變系的數目很多,如

進入232 Th 系,

進入232 Th 系, 進入235 U系;鈾裂變產物

進入235 U系;鈾裂變產物

(穩定)。

(穩定)。