柞木皮

柞木皮柞木皮拉丁名為Xylosmacongestum(Lour.)Merr.[CrotoncongestumLour.;X.japonicum(Walp.)A.Gray;X.racemosum(Sieb.etZucc.)Miq.異名孤奴、納葛窊(《霉癘新書》)。為大風子科植物柞木的樹皮。採集貯藏《本草綱目拾遺》,《本草圖經》,《綱目》分布中國南部、中部、西部及華東等地。

簡介

柞木皮

柞木皮【異名】孤奴、納葛窊(《霉癘新書》)。

【來源】為大風子科植物柞木的樹皮。

【性味】苦酸,涼。

①《嘉祐本草》:味苦,平,無毒。

②《綱目》:酸澀。

③《本草求原》:辛,微寒。

【用法與用量】煎湯,2~3錢;或研末。

【宜忌】孕婦忌服。

形態

柞木皮

柞木皮功效和選方

柞木皮

柞木皮①《本草拾遺》:治黃疸病,燒末,水服方寸匕,日三。

②《綱目》:治鼠瘺,難產,催生,利竅。

③《本草求原》:平肝降火,益陰,墮胎,破塊。

④《分類草藥性》:治酒毒下血。

選方

①治鼠瘺:柞木皮五升。水一斗,煮汁二升服。(《外台》)

②治鼠咬傷:柞木皮二錢,當歸三分,川芎三分,金銀花一錢,大黃五分,甘草一分。

水煎服。(《救急選方》柞木皮湯)

③治梅瘡皮膚潰爛:柞木皮、土茯苓各三錢,銀花、荊芥、地黃、芍藥、防風各二錢,牛膝、木瓜、黃柏各一錢。

上十味,呀咀,以水五合,煮取二合半。去滓,溫服。(《霉癘新書》)

《本草經疏》:柞木皮,主黃疸病者,蓋黃疸因濕熱郁於腸胃而發,此藥苦能燥濕,微寒能除熱,兼得下走利竅之性,則濕熱皆從小便出而黃自退矣。今世又以為治難產催生主要藥,亦取其下達、利竅之性耳。同魚膘、人參、千里馬、百草霜、牛膝、白芷、當歸、益母草為催生之藥。

藥方來源

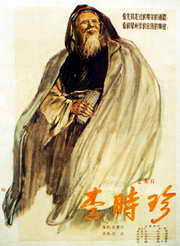

李時珍

李時珍《輯釋》基本恢復了這一唐代藥學名著的原貌,彌補了佚書的空缺,而且在輯復過程中考訂校正了諸書在輯錄傳抄中的衍誤,對研究藥物發展史和研究本草文獻,都有很重要的參考價值。

唐宋盛世的兩部本草名著《本草拾遺》和《大觀本草》近由中國著名的本草文獻學家尚志鈞教授輯釋、點校完成,於2002年由安徽科學技術出版社正式出版。這是繼衛生部1982年規劃的11部重點中醫藥古籍整理出版之後的又兩部重要文獻整理研究新成果,誠為中醫藥界的一件大喜事。

《本草拾遺》是唐代陳藏器所撰的總結唐代藥物學的一部名著。被譽為世界第一部國家藥典性質的《唐本草》編撰時新增藥物只有114種,而《本草拾遺》載藥數比《唐本草》的新增藥要多6倍。該書收羅廣博,內容豐富,學術價值很大,世人對之評價很高,用明代李時珍的話來說:“藏器著述,博極群書,精核物類,訂繩謬誤,搜羅幽隱,自本草以來一人而已。”書於739年編成,但原書早佚。此次尚教授根據《證類本草》、《醫心方》諸書中所輯的該書資料,加以歸類排比、編輯,恢復此書舊貌。書中對每個藥物條文來源均標明出處,對於輯錄中諸家文字上的增減參差一一作了校勘,可貴的是對古本草中所列重要藥物的品種,必要時加以考證,闡明其科屬,使之更富科學性。又對原書中較生辟的地名、病名等則加以詮釋而顯現諸多特點,這比以前一般文獻整理只限於輯復、點校又大大深入了很多,可視為對中醫藥古籍整理研究工作的一大跨越。舉例言之:

1.對藥物品種的考證

(1)五葉莓:尚教授據《唐本草》注、《蜀本圖經》、《大觀本草》等記述,考證為葡萄科植物烏蘞莓;

(2)通草:在考證《神農本草經》、《藥性論》、《食性本草》、《本草圖經》諸書之後釋云:“古書之通草,即今之木通,今之通草,即古之通脫木。”說明了古今時代不同,藥物品種有所變遷,進一步證實了“藥材品種變遷論”的正確性;

(3)木蜜:釋為鼠李科植物枳的木;

(4)對女萎、萎蕤二物同傳的問題,《輯釋》一書論述深透;

(5)藍蛇:釋為有毒的土公蛇、蝮蛇科動物。並對難以理解的“有約”二字詮釋為“頸細如約”。

2.對古地名、國名的考釋

(1)西國諸番:釋為在中國西境有多種兄弟民族居住,當時統稱之為西國諸番;

(2)康國:疑為《漢書·西域傳》中康居國,在今新疆以西;

(3)佛逝國:指古代東羅馬帝國;

(4)婆羅門:指古印度;

(5)牙門:四川峨眉縣西南有二山突起,為大峨、中峨、小峨之之秀峰,《博物志》名牙門;

(6)巴西(甘露條):指四川綿陽(見《中國歷史地圖集》第五冊65-66頁)。

3.對中醫病症的考釋

(1)心黃:釋謂《諸病源候論·黃病諸候》謂黃疸有二十八候,有汗黃、無心黃。汗為心之液,疑汗黃即心黃;

(2)三蟲:見《諸病源候論》,為長蟲病、赤蟲病、蟯蟲病的合稱;

(3)蠱毒:出《肘後方》、《諸病源候論》,症狀複雜,變化不一,可見於一些危急病症,恙蟲病、血吸蟲病、肝硬化、重症痢疾;

(4)飛屍:出《肘後方》:“飛屍者,遊走皮膚,洞穿臟腑,每發刺痛,變作無常也”;

(5)痰痞:指痰氣凝結所致痞症。

再者《本草拾遺》輯釋不僅首次輯復了失傳千年的本草名著,彌補了佚書的空缺,而且還對本草文獻學中長期存在的一些疑團予以解決。如《本草拾遺》和“陳藏器余”的關係問題,《輯釋》通過海馬和水馬二條的研究對比,結論是海馬為海龍科動物多種海馬的通稱,海馬條與水馬條文同,水馬是《開寶本草》所引陳藏器本草文作為鼠的釋文,海馬為《證類本草》唐慎微所引“陳藏器余”之文。由此可見“陳藏器余”即陳藏器《本草拾遺》。這一新的論證,前人未有任何報導。

綜上對全書的考釋,涉及古代歷史、地理、博物、醫藥、文字學等諸多學科,非博學之士,難以擔此重任。

除此以外,尚教授通過全書的輯釋,還發現了《本草拾遺》原文有個別關鍵的錯字而予以糾正,如蚱蜢條,文中的“石蟹,實為“石斛之誤,為此將該條中的“蟹字改為“斛字。主要是根據《證類本草》卷六石斛條有陶隱居注云:“石斛桑灰湯沃之,色如金,形似蜢髀者為佳”。尚教授對文獻鑽研之精深,治學態度如此之嚴謹,令人讚佩不已。回憶在上個世紀80年代,我曾見過尚教授最初對《本草拾遺》輯復的油印本,而此次見到的則是輯釋本,輯復與輯釋雖然僅是一字之差,但後者對書質量的提高,則極為明顯 ,何況《本草拾遺》又是積本人數十年對多部本草輯復的經驗而出版的新書,使古老的著作注入了新的活力,從而增加了它的科學性、實用性和可讀性。

《大觀本草》這次出版的新版本,是尚教授以1211年劉甲本《經史證類備急本草》為底本點校而成的。《證類本草》對長期以來的手抄本草資料進行了歷史上最後一次大規模的整理,成為北宋以前本草淵藪,它的學術價值和對原始文獻的保存價值,早為人所共知,毋需多述。 此前尚教授曾輯復過《本草圖經》和點校過《證類本草》,積累了豐富的本草資料,且《大觀本草》就是《證類本草》加陳承的《本草別說》內容而成。故此次對《大觀本草》的點校,更是輕車熟路,其質量必然較前更有提高,何況《大觀本草》國內僅有少數木刻線裝本,尚無普及本,因而能見《大觀本草》者寥寥無幾,且《大觀本草》比《證類本草》內容豐富,則此書現時公開出版,其實用性因而也就更大,定會受到中醫藥界人士的歡迎。

《本草拾遺》和點校的《大觀本草》用紙精良,版面設計、印刷和裝幀均屬上乘,前者為32開本,後者為16開本,書後且有藥名索引,便於全書檢索。全書對研究藥物發展史和研究本草文獻都有很重要的參考價值,我愛讀此二書,故樂為之評介。

相關詞條

經典中藥

| 中藥有著獨特的理論體系和套用形式,充分反映了我國自然資源及歷史,文化等方面的特點。 |