簡介

東漢石辟邪

東漢石辟邪外觀

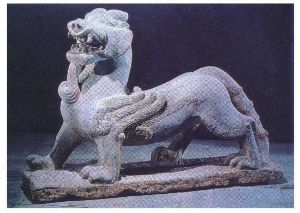

石辟邪高109厘米,通長166厘米。石灰岩質,圓雕。頭顱似獅,高揚,怒張大嘴,露出十餘顆極其粗硬的大牙,鼻子是典型的獅鼻,狀如蒜瓣,鼻竇突起,鼻孔圓大;在鼻子之上用高浮雕手法表現出眼睛,直瞪著前方;在眼睛旁邊是耳朵,耳朵豎起,如扇,耳上生角;在其嘴下,以綴接形式捏塑了一束卷鬚,卷鬚粗大,像一個小柱子;軀幹頗似虎,身長,腰細,臀寬;四足狀如獅蹄,可以肯定是仿照獅子的四足塑造的。石辟邪前肢左足抓一小獸,小獸作仰臥翻滾狀,仿佛正在盡力掙扎著要站立起來。雙肩上各長出一隻翼來,有如卷穗狀,極長,遮軀;臀部之後是長尾,也如翼,有卷穗狀紋飾。在這件石辟邪的背頸之上,陰刻隸書“侯氏蒿聚成奴作”七字。侯氏為漢代縣名,屬洛都京畿;蒿聚乃縣屬之聚邑。

出土

東漢石辟邪

東漢石辟邪1992年12月,在孟津老城油坊街村西約500米,西北距漢光武帝原陵約1公里處,正在這裡修築水渠的村民,挖至距地表約5米深處時,碰到了一個硬東西,怎么也挖不動了。孟津縣文管會聞訊,馬上封鎖了現場,組織人力物力進行發掘,原來這裡堆積著不少古代石刻,有石闕構件殘段及石獸的殘軀和殘片等。文物工作者馬上把這些石頭殘片運到原陵西側的光武帝劉秀祠拼對修復。經專家對接復原,一件龐大的石獸呈現出來了。這件石獸與人們常見的石羊、石象、石馬、石獅都不同。他身生雙翼,像獅子又像虎豹。專家們經過研究認為,它就是傳說中的辟邪。

深埋之謎

石辟邪出土位置在東漢光武帝陵東南約1000米,多數專家認為這件石辟邪應該是東漢光武帝的陵前神獸。也有專家認為,漢光武帝劉秀一向節儉,他臨終前吩咐喪葬從簡,但後人卻在他的陵墓不遠處發現這么巨大而精美的石辟邪,似乎與他的初衷不符。陵前神獸一般放置在地面上,但是這件石辟邪卻出土於深溝之中,而且遍體鱗傷。石辟邪的不少部位因被撞擊而遭到破壞,如頭部的獨角、右耳、上唇、下頜及長舌下段,還有左翼及尾部都有程度不同的殘缺,左前足下的小獸背及頭部也被破壞。從出土情況看,這件石辟邪顯然是因某種緣故被移動位置推進深溝里的。洛陽師院專門研究秦漢史的孫濤博士推測說,也許和東漢末年董卓火燒洛陽城有關,當時董卓不僅使繁華的洛陽城變成一片焦土,而且還派人毀壞過東漢帝王的陵墓。石辟邪也許就是在那個時候被董卓手下人推倒在深溝里,從此埋藏地下近兩千年。

背景

世間本沒有辟邪這樣的動物,文獻中出現辟邪這個詞最早在西漢東方朔撰寫的《海內十洲記》,書中這樣說:“聚窟洲有辟邪、天祿。”辟邪一般是和天祿成對出現的,但至今尚未發現西漢時期的辟邪、天祿。關於辟邪的來源說法很多,依據中國傳說中的翼獸“窮奇”發展而來的, 《山海經》載:窮奇,狀若虎,有翼。這種獸善於“馳逐妖邪”,辟除不祥。以後依其寓意和功能演化成辟邪的名稱。辟邪一般放置在陵墓神道兩側,作為陵墓前的儀衛,可以使冥宅永安,並為墓主人靈魂升仙清除障礙。這種神獸既能去惡除鬼,長久地護墓主人靈魂不受厲鬼侵擾,也是墓主人羽化升仙的媒介,更是墓主人身份等級的標誌,藉以象徵他們生前的權威和功績。但是也有專家認為,辟邪、天祿的藝術形象具有顯著的西域文化藝術特徵,尤其是帶有雙翼,和中亞希臘化的藝術有明顯的聯繫。除辟邪、天祿外,從西方傳入中原的動物還有獅子。