土爾扈特

土爾扈特部是清代厄魯特蒙古四部之一,元臣翁罕後裔。原遊牧於塔爾巴哈台附近的雅爾地區﹐17世紀30年代﹐其部首領和鄂爾勒克因與準噶爾部首領巴圖爾渾台吉不合﹐遂率其所部及部分杜爾伯特部﹑和碩特部牧民西遷至額濟勒河(伏爾加河)下游﹐自成獨立遊牧部落﹐但仍不斷與厄魯特各部聯繫﹐並多次遣使向清朝政府進表貢。康熙五十一年(1712)﹐康熙帝派出圖理琛使團﹐途經俄國西伯利亞﹐兩年後至伏爾加河下游﹐探望土爾扈特部。乾隆二十一年(1756)﹐土爾扈特汗敦羅布喇什遣使吹扎布﹐假道俄羅斯﹐歷時三載﹐到達北京﹐向乾

土爾扈特部落是蒙古族的一部分,他們自古就生息在我國北部和西部的森林和草原,是一個勤勞、勇敢,有著光榮歷史的部落。土爾扈特部源出歷史上的克烈惕(克列特)部,其早期歷史可上溯到八九世紀的九姓韃靼,土爾扈特部始稱為翁罕,亦稱王罕。據波斯歷史學家拉施特《史集》記載,翁罕所率的是克列特部落。“克列特”一詞,蒙古族古老的形式是Kearlier(客列亦惕),現在發音為Kerred。土爾扈特一詞與克列特有著密切的聯繫,“克列特”有“包圍”、“警衛”的意思,因為翁汗家族中的克列特人確曾充任過成吉思汗的護衛。而土爾扈特方言中的“護衛軍”亦稱土爾扈特(tongued),因此克列特便稱為土爾扈特。從古老的族源學考證,“克列特”原是土爾扈特的一個姓氏,翁罕的姓就為“克列特”,以後發展成為一個氏族。

東歸起因

17世紀30年代厄魯特蒙古四部之一爾扈特遷徙至伏爾加河流域一帶。沙皇俄國趁渥巴錫未成年,強行將土爾扈特部汗之下的權力機構王公會議(扎爾固)隸屬於沙俄政府外交部控制,派特使直接管轄。同時,又任命他的堂侄策伯克多爾澤為扎爾固首腦,以其鉗制汗。與此同時大量沙俄居民的湧入,占據了土爾扈特部的大片的牧場,更加劇了兩國

東歸之路

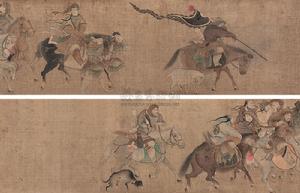

公元1768-1769年,渥巴錫忍辱負重,親自率兩萬蒙古兵參與了俄國與土耳其的戰爭,目的是轉移沙俄的視線,為回歸祖國暗中做準備。1770年秋渥巴錫從土耳其回來後,即召開了一次秘密會議,確定了行動的具體時間。同年十一月,渥巴錫集結軍隊,完成了武裝起義之前的最後準備。1771年春,渥巴錫正式發動武裝起義,分三路浩浩蕩蕩踏上了歸國的征途。一路上,他們襲擊了俄國的駐軍、殲滅了俄國的增援部隊、摧毀了俄國要塞、穿過冰封的烏拉爾河,進入大雪覆蓋的哈薩克草原,將追擊的俄軍遠遠拋在了後面。公元1771年(清乾隆三十六年)五月二十六日是一個會永遠載入史冊的日子,因為渥巴錫所率領的土爾扈特部起義軍在經歷了千辛萬苦的八個多月的長途跋涉之後,終於在這一天與前來迎接他們回家的清軍相遇。不久,渥巴錫還受到了清軍總管伊昌阿·索通的會見。至此,民族英雄渥巴錫終於完成了領導土爾扈特部武裝起義、東返故土的歷史任務,創造了舉世聞名的民族大遷徙的奇蹟。他的名字和他所創造的感天地、泣鬼神的英雄壯舉將永遠光耀史冊。

清廷對土爾扈特部返歸祖國的愛國正義行動十分重視。乾隆帝在熱河木蘭圍場的伊綿峪和避暑山莊多次接見﹑宴請渥巴錫等首領﹐對其部眾也給以牛羊糧食﹑衣裘廬帳。並親撰《土爾扈特部歸順記》﹑《優恤土爾扈特部眾記》碑文兩篇﹐立碑於承德普陀宗乘之廟內。同時封渥巴錫為卓哩克圖汗﹐其餘大小首領也分別給予封爵。分土爾扈特為新﹑舊兩部﹐舊土爾扈特由渥巴錫統領﹐分東西南北四路﹐共十旗﹔新土爾扈特由另一首領舍楞統領﹐分二旗。對土爾扈特部牧地也作了妥善安排。

1775年1月9日,渥巴錫病逝,終年33歲。長子策凌那木扎勒襲位。

渥巴錫率部回歸的英雄壯舉,震動了當時的中國與西方世界,正如愛爾蘭作家德尼賽在《韃靼人的反叛》一書中所說的:"從有最早的歷史記錄以來,沒有一樁偉大的事業能像上個世紀後半期一個主要韃靼民族跨越亞洲草原向東遷逃那樣轟動於世,那樣令人激動的了。"