|

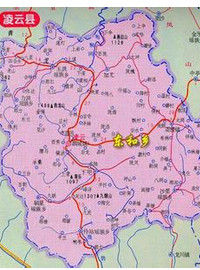

| 東和鄉 |

簡介

東和鄉

東和鄉

東和鄉東和鄉交通便利,縣道楓橋至嵊州谷來公路、浬舞公路、石砩至鬧橋公路過境,交通網日益發達。有郵政代辦所2處,1994年開通程控電話,1996年開通光纜電話。有文化站、老年活動室。

東和鄉低丘陵坡較多,適宜於發展以種植業為主的一優二高農業,通過實施“兩萬三千”畝工程,重點抓好兩個萬畝基地和三個千畝基地建設,較好地發展了東和山區農業區域經濟效應。一是加快實施國家級農業綜合開發項目——浙江諸暨十里坪萬畝有機茶良種示範基地。現已有211.33公頃。二是加快了省級林業特色基地—諸暨市東和鄉白哺雞竹良種。三是繼續擴大吊瓜、香榧和高山蔬菜等農產品基地的規模。全年吊瓜種植面積達到300公頃,新種植得香榧12公頃,高山蔬菜37.33公頃。東和鄉已形成了有機茶、象牙筍、吊瓜、香榧、高山蔬菜等多種特色產業競向發展的良好局面極大地提高了土地資源的產出率,為山區民眾增加收入提供了新的選擇空間。全鄉共有各類工業企業16家,以工程塑膠、五金化工、針織服裝、礦山機械、藥用包裝等為主導行業。2005年全年實現工業產值7.27億元。

工業經濟

東和鄉

東和鄉東和鄉已初步形成了輕紡織布、家具、竹藤器加工等三大塊狀經濟新格局,共有各類工業企業16家,以工程塑膠、五金化工、針織服裝、礦山機械、藥用包裝等為主導行業。2006年全年實現工業產值6.06億元,實現銷售5.90億元,利稅7961餘萬元。

(一)輕紡織布業:東和鄉擁有各類紡織機械4841餘台(其中包括先進的小劍桿2354餘台),從業戶數達1020餘家,總產值達52904萬元,主要為本地及楓橋、東一、全堂等地輕紡經營戶加工坯布。年產各檔化纖、棉織布13920餘萬米,輕紡經營戶以"金王紡織廠"為骨幹龍頭企業。金王紡織廠創辦於1986年,主要經營化纖、棉織坯布。現有固定資產1275萬元,牽經車7台,網路絲機260錠,自有劍桿織機40台,外加工機台390餘台,年產各檔坯布1950餘萬米。有力地帶動了當地輕紡產業的發展。

(二)電子產業:2005年,東和鄉黨委政府引進浙江省匯大平板顯示有限公司,公司所在地為王家宅村,建築面積為18560平方米,公司總員工50餘人,年產電腦主機8000餘台,實現產值986萬元,銷售957萬元,產品銷往全國各地。

(三)珍珠產業:浙江福來喜珍珠有限公司是一家外資企業,公司建築面積20670平方米,員工55人,年產各類珍珠首飾40餘噸,實現產值2286萬元,銷售2218萬元,產品以外銷為主。

效益農業

東和鄉低丘陵坡較多,適宜於發展以種植業為主的一優二高農業,已初步形成食用筍、蠶桑、茶葉、板栗四大拳頭產品。其中桑園面積達2350畝,蠶繭產量居全市第一位。茶園面積達4893畝,名茶製作具有一定規模,已實施開發有機茶良種示範基地3000畝。食用筍面積達三萬餘畝,其中白哺雞竹筍(俗稱象牙筍)面積達1.55萬畝。年產象牙筍1.8萬噸。

碩果

碩果因盛產竹筍,東和先後被評為浙江省"白哺雞竹之鄉"、紹興市"象牙筍之鄉"、諸暨市"食用筍之鄉",“浙江省森林食品基地”,“紹興市綠色農產品基地”;基地註冊的“玉芽”牌象牙筍被認定為“浙江省綠色農產品”、“紹興市綠色農產品”。2002年被評為“諸暨市著名商標”。東和獨特的地理環境,孕育出的象牙筍粗壯、鮮嫩、白淨,以“肉嫩、味鮮、形美”成為筍中佳品,是名符其實的綠色食品,更是營養豐富的保健食品。在產銷旺季,香港、上海、安徽、江蘇、寧波、德清、安吉、臨安、紹興等地食用筍經銷商雲集東和,食用筍市場便熱鬧非凡。東和鄉農辦推廣了象牙筍“春筍冬出”技術,10月份就能供應鮮美可口的象牙筍,達到了“四季有筍”的要求。

森林資源豐富,有林地面積85446畝,有松、杉、竹等用材林。有耕地面積15228畝,其中水田8894畝,旱地6334畝,2006年糧食總產量9600噸。農業總產值7339萬元。農業產業化進程也較快,現有乾、水果、養殖等基地48個,主要產品有板栗、香榧、梅子、蘋果、黃花梨、貢棗、李子等。有高山蔬菜基地800餘畝。天麻基地100餘畝。吊瓜(又名栝樓子)基地5000畝。

村名一覽

社會名人

奧運功臣——金華歐

金華歐,1933年出生,諸暨市東和鄉人。國際A級射擊裁判,早年擔任杭州市射擊教練,是第23屆洛杉磯奧運會射擊冠軍吳小旋的啟蒙教練之一,因此而被杭州市體委授予“杭州市體育運動特殊貢獻教練員”稱號。曾多次擔任國際射擊大賽的裁判和裁判領導工作。參與了《射擊普及訓練教材》、 《射擊比賽裁判法研究》、 《射擊業餘訓練大綱》的編撰工作。

姚伯茂

姚伯茂姚伯茂,1937年生,諸暨東和鄉姚上村人。1962年畢業於上海復旦大學,歷任上海工業大學人文社會科學院院長、上海大學社會科學院院長、《人文科學論壇》主編和全國辨證唯物主義研究會理事等職。

1964年,姚伯茂在《人民日報》上發表題為《淺平評關於“一分為二與二合為一”的討論》的學術論文,在中國哲學界首次提出新的矛盾分類法和矛盾轉化多樣性的觀點,引起毛澤東的關注,指示在報刊上展開討論。

姚伯茂先後發表論文100多篇,主要著作有《對立統一學說新論》 、《科學技術革命和馬克思主義》等。

名特土產

俗話說:"靠山吃山,靠水吃水。"東和"七山一水二分田"的土地格局決定了它的農業生產只能以山為主,靠山養人。東和歷來有種竹賣筍的習慣。

|

| 食用筍 |