簡介

朝阜

朝阜最早形成於元代。總長7 450米,由朝陽門內大街、東四西大街、五四大街、景山前街、文津街、西安門大街和阜成門內大街組成,其中阜成門至景山(見景山公園)傳統文化特色街是歷史文化保護街區。朝阜大街沿途有西四、東四等繁華商業區,兩側沿線有世界文化遺產及文物保護單位47處。其中故宮(見故宮博物院)為世界文化遺產,白塔寺、歷代帝王廟、北海及團城(見北海公園)、大高玄殿、景山、北大紅樓等為國家級文物保護單位。街道兩側不同時期的建築風格各異,代表著各時期的文化,是極具北京傳統文化特色的景觀走廊

最美的街

朝阜

朝阜連線朝陽門、阜成門的東西向大街。“十二五”規劃提出,“再現朝阜大街美麗景觀”,圍繞南北中軸線和朝阜大街這“一軸一線”,回填歷史元素,恢復經典風貌,融入現代文化,形成集中展現古都歷史文化、富有鮮活時代氣息的城市魅力走廊。

朝阜大街歷史文化遺存中,融合了不同的文化元素。目前來講,最重要的是保護好這條街的現狀,不要進行新的擴建。 從地位置上來看,朝陽門偏南,而阜成門偏北。中間的位置則是明代皇城,也就是今天大家看到的故宮(微博)博物院。民國時期,為了方便交通,故宮博物院展寬馬路時,把北上門等拆除,馬路展寬到景山門前,形成後來的朝阜路。西四到

朝阜

朝阜東四這一條線也曾經被老舍先生稱作“世界上最美麗的一條街”。

“十二五”規劃特聘專家、中國社科院研究員胡小偉說,從永定門到鐘鼓樓的南北“一豎”,從朝陽門到阜成門的東西“一橫”,形成老北京城的一副“骨架”。

古蹟

朝阜大街現仍有眾多古蹟遺存。

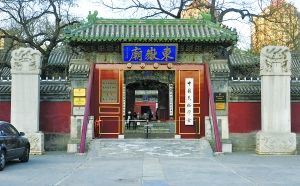

東嶽廟

東嶽

東嶽東嶽廟在朝陽門外路北,修建於元延佑六年(1319年),元至治三年(1323年)竣工。為我國東漢時道教張道陵(天師)的三十八世孫張留孫創建。張留孫為道教中的玄教大宗師、正一派教主,元成宗鐵木真下旨命其統領道教的三山(龍虎山、閣山、茅山)。張留孫為發揚其道教,要在大都城東齊化門外修建東嶽廟,主祭泰山神東嶽大帝,並為正一派的主道場。在工程的開始,張留孫羽化(去世),其弟子吳全節繼承修建。竣工後皇帝賜名“東嶽仁聖宮”,為東嶽大帝的行宮。因東嶽廟歷代都有修繕,故廟內的碑刻很多。最著名的是元代大書法家趙孟頫的“張天師神道碑”,俗稱道教碑。東嶽廟自元代以來一直香火極盛,相傳農曆三月二十八為東嶽大帝的生日,所以自三月十五至二十八是東嶽廟的大廟會。現東嶽廟為北京民俗文化博物館。東嶽廟雖位於朝陽門外,但北京史地學者仍習慣把它也列為朝陽門一帶的文物。

孚王府

孚王府位於朝陽門內大街路北,西臨北小街。在清雍正年間,雍正的十三弟允祥逝後,因雍正皇帝和允祥的感情很深,把位於今東安市場東校尉胡同一帶的怡王府改為祭祀允祥的賢良祠,又為世襲王位的其子弘曉在朝內修建新府,稱為“怡親王新府”。到鹹豐年間怡親王傳到第六代為載垣,載垣為一品大員,在鹹豐死時為“輔政八大臣”之一。因在“辛酉政變”(又稱“北京政變”)中失敗,載垣這個“鐵帽子王”被西太后慈禧賜自盡死,其府被朝廷收回。到清同治三年,此府又賜給剛成年需要分府的孚郡王亦譓(九王爺,道光帝九子,鹹豐帝九弟),所以此府又稱為孚王府(又叫九王府)。現府址為中國科學院下屬的幾個單位使用。

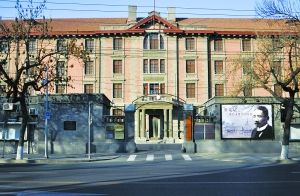

北大紅樓

北京大學是我國最早的大學,原名叫“京師大學堂”。是光緒二十四年(1898年)六月二十日成立,其校址在沙灘后街路北,原是清乾隆四女和嘉公主府。1912年5月,原清政府的學部改為北京政府的教育部,京師大學堂改名北京大

紅樓

紅樓學。在1916年,北京大學在東城今沙灘大街(五四大街)新建校舍,為四層大樓,地下一層。因大樓的牆體大多用紅磚砌成,所以稱為“紅樓”。北大紅樓於1916年開始修建,1918年8月竣工。紅樓建成後,為大學的校部、圖書館和文科教室。當時,很多著名的教授如李大釗、陳獨秀、胡適、魯迅、劉半農、馬寅初、李四光等在這裡任教。這裡還是著名的“五四運動”的發祥地。現在,紅樓的一層仍保留“李大釗先生紀念室”和“毛主席在校工作處”的展室。1952年北京大學在遷到西郊海淀的燕園後,北大紅樓一直由國家文物局使用。現已闢為“新文化運動陳列館”。

妙應寺白塔

白塔

白塔著名的白塔寺白塔,是北京著名的古塔之一。白塔修建於元至元八年(1271年)。塔高50.9米,因其通體皆白,所以俗稱白塔。而白塔寺原名在元代時叫大聖壽萬安寺,所以白塔叫大聖壽萬安寺塔。在明天順元年(1457年)重修寺後改叫妙應寺,白塔叫妙應寺塔。這座著名的白塔是由尼泊爾的工匠阿尼哥設計並主持修建的,有山門、鐘鼓樓、天王殿、三世佛殿、七佛寶殿等大殿。塔後有四棵元代時的古楸樹,寺內的高僧歷來視其為佛門聖樹“菩提樹”。

萬松老人塔

在西四南丁字路口有座著名的磚塔,其西邊的胡同則因塔而得名為“磚塔胡同”。這座磚塔是北京城裡唯一的一座磚塔,修建於元代,為九重八角的青磚塔,高15.9米。它是當時的高僧萬松行秀的墓塔,所以人們都叫它“萬松老人塔”。在塔前小廟的山門上寫著“元萬松老人塔”。萬松老人姓蔡名行秀,號萬松。萬松老人81歲圓寂。因其德高望重,特賜埋葬大都(北京)內

萬松老人塔

萬松老人塔西城,並建有墓塔,即現在的磚塔。萬松老人的生平多有資料記載,但其生時和卒年不詳,據說大約生於金大定年間,圓寂於元代中葉。磚塔胡同還有不少名人故居,魯迅先生於1923年8月搬到了磚塔胡同61號(現在為84號),並在這裡寫下了《祝福》等作品,著名作家張恨水先生也在磚塔胡同西部的43號(後改為95號)住過。

西四轉角樓

在西四十字路口北的東西把角兒,各有一座二層的古香古色的轉角樓。東邊的現為工商銀行,西邊的現為新華書店。這兩座轉角樓修建在清代,原來是慈禧太后的警衛樓。清光緒二十年(1894年),慈禧太后的六十大壽要到頤和園去慶壽。為了慶壽,要在故宮的西華門至頤和園的東宮門的御道上,修建很多點綴的景點建築。西四牌樓是必經之處,在這裡修建兩座轉角樓,一是為點綴景觀,而西四牌樓處又是熱鬧的商業區,來往的人很雜,轉角樓里駐有兵士,是為了慈禧的安全。但富有戲劇性的是,慈禧六十大壽前夕爆發了中日甲午海戰,她不得不取消了在頤和園慶壽。生日那天,慈禧只在故宮裡象徵性地過了六十歲壽辰。

廣濟寺

廣濟寺位於西城西四路口西,該寺始建於金代,八百多年前,這裡是金中都的北郊,有村名叫西劉村,故當時人們又叫此寺為“西劉村寺”。廣濟寺現為“中國佛教協會”所在地。廣濟寺有山門、鐘鼓樓、天王殿、大雄寶殿、圓通殿、多寶殿、二層的舍利閣等。廣濟寺內有著名的“三寶”,即方缸、鐵井、七葉槐。七葉槐位於後院的舍利閣西側,為清代時所植,距今已二百多年。廣濟寺後院舍利閣前原有兩棵七葉槐。寺內後院的方缸為夏日種荷之物,相傳是建寺時之物。所謂鐵井,乃井口之石墨玉。在民國二十年(1931年)十一月,該寺忽遇大火,燒殿數間,方缸、鐵井均被塌殿砸壞,舍利閣東側的七葉槐也沒有逃脫厄運,但西側的七葉槐卻倖存,原東側的七葉槐處後補栽一棵槐。

歷代帝王廟

歷代帝王

歷代帝王歷代帝王廟修建於明代嘉靖十年(1531年)。明代的嘉靖皇帝崇信道教,他在位期間,不但修建了地壇、日壇、月壇等皇家壇廟,還修建了很多皇家道觀,如大高玄殿、大光明殿等。他修建帝王廟,是想把中國古代各個朝代的皇帝的牌位集中供起來。帝王廟選址於西四廣濟寺西原保全寺處,大宮門名叫“景德門”,大門大街的對面有琉璃影壁牆。過去在大門東西的大街上有兩座牌樓,所以這段大街也叫景德街。廟內的正殿叫“景德崇聖殿”,內供我國古代歷代帝王的牌位,也有功臣名相牌位。現修復後的崇聖殿內,供有從我國古代的三皇五帝至明代歷朝皇帝的牌位(清代的皇帝牌位供奉在太廟裡)。

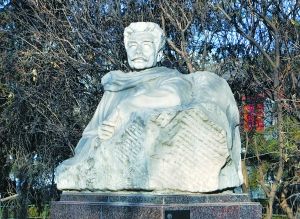

魯迅故居

魯迅故居

魯迅故居阜內宮門口三條21號是魯迅先生的故居。先生從1924年5月至1926年8月在這裡住了兩年多,現已建成“魯迅博物館”。這所故居是一所小型四合院。小門開在東南角,門洞為半間屋。小院內有正(北)房三間,倒座南房和東西廂房各三間。在北房正中間的後邊又接出一間房,這就是被先生稱為“老虎尾巴”的房間,也就是先生的寫作間。先生在這裡寫下了著名的散文集《野草》、雜文集《華蓋集》、小說集《彷徨》以及散文《朝花夕拾》等。在北房西側通往後小院的通道里,生長著兩棵高大的古棗樹,樹齡均在百年以上。先生在《秋夜》中寫道:“在我的後園,可以看見牆外有兩株樹,一株是棗樹,還有一株也是棗樹。”由於先生的描寫,使這兩棵古棗樹成為京城名棗。先生用重複的語言寫這兩棵棗樹,喻示著革命志士前赴後繼之意。