人物生平

少年時代

1902年的裕仁

1902年的裕仁裕仁出生於明治三十四年(1901)4月29日晚10點10分,父親是皇太子明宮嘉仁親王 (後為大正天皇)。明治天皇對裕仁寵愛有加,馬上命令宮內的御用文人為皇孫取名與號。最初的名有三個,為裕仁、雍仁以及穆仁,號則是迪宮和謙宮。最後,明治天皇親自拍板,選擇了裕仁與迪宮,分別作為其名與號。

裕仁的父親也就是大正天皇嘉仁,從小多病,身心發育不佳,終生為病痛所困。而裕仁幼時也似乎繼承了其父的遺傳缺點(日本皇室自孝明天皇之後,天皇的配偶都必須從皇族公卿的“五攝家”中選擇。這種過於狹窄的婚配範圍,往往也就造成了劣性遺傳的可能。類似的情況也出現在歐洲的哈布斯堡家族)。

明治四十一年(1908),裕仁6歲入學的時候,被發現其右手的手指活動不便,被懷疑是由於遺傳,其課程中的美術和音樂兩門因此被迫放棄。除了手指的問題外,裕仁還有先天近視的毛病,雖然自小就進行矯正,但是效果一直不佳。

作為一個充斥軍國主義思想國家的準皇儲,裕仁從小就被有意識地培養尚武的性格。其剛剛出生70天,就被寄養在了海軍中將川村純義的家裡長達四年。6歲的時候,裕仁進入了“皇室”學習院,而他的院長則是日俄戰爭中的“肉彈將軍”乃木希典陸軍大將。明治天皇親自指示乃木要努力將裕仁培養為“質實剛健”之輩。如此教育之下,裕仁自小就被種下了崇尚武力的禍根,而且自己也對乃木極為尊敬,總是稱其為“院長閣下”。大概也就是從這個時候,裕仁開始擺脫了給人的“病弱”印象而開始向他的祖父明治天皇看齊。

立儲理政

明治四十五年(1912)7月30日,明治天皇“崩御”,裕仁之父嘉仁親王繼位成為大正天皇,裕仁成為皇太子。也就是在明治天皇正式大葬的前兩天,乃木希典突然拜見裕仁,向時為陸海軍少尉的裕仁贈送由山鹿素行所著的《中朝事實》和《日本帝國史》。兩日後,乃木希典與其妻雙雙自裁於赤坂的家中,為明治天皇殉死。這個事件給年幼的裕仁造成了極大的刺激。祖父的去世和“嚴師”的自裁,使其變得極為自閉孤寂,往往捨棄左右隨從,而開始漸漸對無言的生物學起了興趣。其去世時,在宮內的“生物學御研究所”里,還保存著裕仁幼年採集的5大箱各式各樣的標本。

1919年身著軍裝的裕仁

1919年身著軍裝的裕仁大正三年(1914),從學習院初等科畢業的裕仁,隨即被送往了“東宮御學問所”繼續學習了7年。而“東宮御學問所”的總裁則是另一位較乃木有過之而無不及的人物東鄉平八郎大將。至此裕仁又被拉回了軍國主義的道路之上。

大正七年(1918),在“御學問院”度過了四個春秋的、已經17歲的裕仁步入了青年期,他的婚姻大事也被理所當然地提了出來。久彌宮良子被內定為太子妃,計畫於當年完婚。然而當日權傾朝野的元老級人物山縣有朋卻以良子母親為色盲為由,反對這門婚事,認為良子的家族遺傳不佳。結果這場婚事的騷動,互不相讓的足足鬧了一年半之久,最終,裕仁力排眾議還是決定娶良子為妻。而山縣有朋卻由於這次事件被迫下野。

不過,之後裕仁馬上就進入了一個多事之秋。雖然歐洲之旅訪問行程緊密,但裕仁卻還是親自為自己未來內定的妻子良子挑選了一條珍珠項鍊,打算回國就和其成婚。但歐行後兩個月,大正天皇重病,裕仁開始攝政,主持大局,婚禮被迫推遲。再後來,皇族中最年長者東伏見宮依仁親王去世,婚事再次被迫推遲到1921年12月1日。但隨後又發生了“關東大地震”,如此國難,婚事又被迫推遲,結果到了大正十三年(1924年1月26日)才正式舉行婚禮。

出訪歐洲

大正十年(1921年),裕仁剛滿20之時就開始其長達一年的歐洲之旅。當裕仁剛剛決定此事之時,貞明皇后因害怕安全問題表示反對,裕仁費盡口舌才將其說服。這次訪問主要是訪問英、法、比、荷、意5國。3月3日,裕仁一行搭乘“香取號”軍艦啟碇,途經香港、新加坡(在新加坡他還以皇室特權步行勘測了英軍的防禦工事,為二戰日軍突破要塞做準備)、科倫坡、雅典,地中海,5月7日抵達英國朴次茅斯港。一戰後的歐洲,百廢待興,選擇君主立憲的老前輩英國為訪問地,頗有些裕仁畢業旅行外加實地考察的味道。當日英王喬治五世親自前往倫敦火車站迎接作為皇太子的裕仁。日後裕仁曾經如此回憶,“當時英國王室中,大都與我同輩,處生其中,簡直令我有‘第二家庭’的感覺。特別是英王喬治五世,親自與我長談,指點有關君主立憲之下的君主概念。”

1921年訪問英國時與首相勞合·喬治合影

1921年訪問英國時與首相勞合·喬治合影不過,裕仁在巴黎的時候卻鬧了一個笑話。其當時微服出行,有生以來第一次自己付錢買車票,獨自搭乘巴黎捷運。晚年談到這件事,自己也還是不禁失笑,“我當時第一次搭乘捷運,什麼手續也不知道,手緊緊地握住車票,入閘的時候檢票員要在票上打孔,結果我緊張地深怕被他奪取,握著車票不放,雙方就這樣來回拉扯了數分鐘,結果惹得檢票員大怒。這張車票也被我一直保存著。”

訪問期間,裕仁不僅學習西方的政治結構,同時也對軍事表現出了極大興趣,數次訪問了一戰時期的歷史遺蹟。當時的法國將軍們對這位年近20歲的太子所表現出來的對於軍事的精通程度給予了極大的讚嘆。裕仁自己還特地去了拿破崙墓地所在地榮軍院訪問,並帶回了一個拿破崙的半身像,之後將其擺在自己書房內(戰後多擺了一個林肯像,後來又擺了達爾文像)。也是在這次出巡中,他接見了駐歐洲的十幾個日本武官,獲得了以永田鐵山、小畑敏四郎、岡村寧次為首的日本青年軍官的宣誓效忠,這樣他以這些人為班底,開展了向軍中元老奪權的行動。訪問凡爾登的時候,裕仁一身戎裝騎在一尊大炮的炮管之上,一幅悠然自得的表情,其尚武之心可見一斑。

1923年騎兵於台灣總督府前迎接裕仁

1923年騎兵於台灣總督府前迎接裕仁1923年4月16日,應台灣總督田健治郎邀請以皇太子身分搭乘軍艦“金剛號”來台灣訪問12天,以特造的台鐵花車作為交通工具,行程遍及基隆、台北、新竹、台中、台南、高雄、澎湖等地。駐台日籍官員嚴陣以待,建立歡迎牌樓,在南北各地興建豪華行館,例如“金瓜石太子賓館”、“陽明山草山行館”、“菁桐太子賓館”、“高雄壽山館”、“角板山太子賓館”等,這些行館及其造訪之地,都受到妥善的保存及維護。惟壽山館已遭拆除,遺址位於今國立中山大學校內範圍。

繼位天皇

大正十五年(1926)12月25日,大正天皇去世,裕仁成為了日本第124代天皇,改元昭和。繼承大統的裕仁和良子先後誕下了照宮成子、久宮佑子等4個“內親王” (即所謂公主)。由於沒有男嗣成為繼承人,朝中開始勸天皇另納嬪妃,裕仁卻對此很不以為然,“朕還有兄弟在,即使自己沒有皇子,也不會有什麼問題。”到了昭和八年(1933)12月23日,裕仁和良子總算是有了自己的兒子繼宮明仁(即今明仁天皇),了卻了一樁皇室的麻煩。

1924年與妻子合影

1924年與妻子合影昭和三年(1928),中國東北軍閥張作霖由於“不聽話”而遭到關東軍暗殺。同年6月,裕仁出巡又遭遇激進分子的“預謀行刺未遂”。這兩件事引發了當時在野的日本政黨的極大反彈,紛紛就此攻擊田中內閣。此年7月裕仁公開對此進行指責,結果導致田中義一內閣被迫引咎辭職。雖然在炸死張作霖的事件上,裕仁斥責當時的內閣,不過在1932年春天,溥儀被扶植為滿洲國偽皇帝後,裕仁不再是不理“軍略”的皇帝了,當年他還親自為攻占東三省的將領授勳。當他得知關東軍突破長城後,生怕引起列強幹涉,命令關東軍不得越界攻擊。關東軍司令武藤信義立即收兵,只有在侍從長本庄繁和陸軍大臣荒木貞夫保證不會擴大戰線後他才批准第二次越過長城。後來在談到上海事變時他說道:“在上海,將戰區作某種程度的限制,以防止事件的擴大......這並不是依據參謀本部的奉敕命令,而是因為朕已特地命令白川不得擴大事端。”在1935年9月,裕仁借題發揮趁著陸軍參謀長閒院宮載仁親王上奏,對軍部勢力過於膨脹大發雷霆,“傳林銑十郎來!有關時局的問題總是出在軍部,尤其是陸軍省,身為陸軍大臣,如果任由部下牽著鼻子走,豈不要下克上不成?!”他命令在宮中開設大學寮,用大川周明的思想培訓青年將校,力圖把軍隊掌握在自己手裡。他啟用閒院宮載仁親王和伏見宮博恭王掌握陸海兩軍, 把皇族軍人的勢力抬高到前所未有的高度 (載仁親王后來罷免了陸軍皇道派軍官,博恭王則清洗了海軍的軍政派)。到了昭和十一年(1936)6月,裕仁更是在頒發的勳章的“勛記”上,將“日本國天皇”改為“大日本帝國皇帝”,其野心的膨脹可窺一二。

1934年參拜靖國神社

1934年參拜靖國神社同樣,在1936年的所謂皇道派和統制派的對立中,也顯現出了裕仁的對於軍部的控制能力。二·二六事件皇道派陸軍軍官以“打破體制”為號召,發動了軍事政變。1400多名叛軍在2月26日清晨,開始了行動,占領國會,襲擊首相府等等重要地區。裕仁在事件爆發40分鐘後接到報告,馬上就換上軍裝,召見陸軍大臣,命令鎮壓。

當時的陸軍大臣川島義之則回答,“請陛下念在起事將校之行為,完全是為了精忠報國的赤誠,希望陛下諒解。” 裕仁聽後,拍著桌子,盛怒道:“先不管他們精神何在,這種胡作非為必須儘快鎮壓,儘快!”到了次日下午4時,海軍第一艦隊的“頭牌”長門號戰列艦接到裕仁的直接指令駛入東京灣,主炮對準了被叛軍占領的國會。面對陸軍鎮壓遲遲不動,結果裕仁對這武官大喊,“難道要朕親自帶著近衛師團去鎮壓他們么?!”結果這次叛亂終於在29日下午被平定,以叛軍投降而告終。

狂熱侵華

昭和十二年(1937),中日戰爭開始,日本很快吞併了大部分東亞地區,使其加入“共榮圈”。裕仁被指責同意導致這場戰爭的對外政策,並批准東條英機與納粹德國希特勒、義大利墨索里尼結成法西斯主義軸心國,發動第二次世界大戰亞洲戰場戰爭,侵略中國等國家。有人認為,在政府決定加入戰爭這件事上,裕仁作了正式批示。根據他對憲法的理解,他有義務支持內閣通過政策。

1938年視察軍隊

1938年視察軍隊有人稱裕仁為軍部之傀儡,理由是他從來沒有反對過軍部的任何提議,但這完全是為其開脫。實際上軍部的任何提議在送給他之前就經過內大臣木戶幸一的審核,他不願執行的決議根本就不可能被送到天皇辦公室。而且他掌握了軍部的人事大權,他不喜歡的人根本就不可能當上陸軍首腦,比如他討厭皇道派的真崎甚三郎和少壯軍官接觸過密,裕仁左右曾暗示他辭職,但是真崎還想抵抗一下,結果下場就是被撤職。裕仁評論說,這傢伙一點常識都沒有。侵華戰爭爆發之際,日本時任陸軍大臣杉山元自信十足地向裕仁表示“中國的戰事一個月內即可結束”,可是中國軍隊在華北撤的太快,決戰未遂後,他指示,“在要塞地區集中大量兵力實施壓倒性的打擊不更好些嗎?”於是日本開始轉移兵力於上海附近。 突破中國軍隊防禦後,他放縱朝香宮鳩彥王血洗南京,製造了駭人聽聞的南京大屠殺。

1937年12月14日,裕仁面諭:“中支那方面陸海軍各部隊,在上海附近作戰持續勇猛果斷,乘勝追擊,使(中國)首都南京陷落,朕很滿意。此旨傳達給全體將士們。”第二天的《東京日日新聞》報導:“在攻克南京之際,天皇陛下考慮到陸海軍將士的辛苦,特賜褒獎並下詔慰問。天皇專門召見了很久沒見的(日軍)總參謀長閒院,軍令部總長伏見兩官。”14日下午1時,大本營陸海軍部發出公告,將天皇的面諭通報全體侵華日軍官兵。

1938年,岡村寧次和東久邇宮稔彥王攻占漢口,深入到中國的腹地。當陷入中國泥潭的3年後,他不認為是自己判斷錯誤,反而開始埋怨諸位臣僚低估了征服中國的難度。裕仁甚至暗自批評當時首相近衛文麿:近衛在任時,好像毫無準備便帶領我們進入戰爭。他在阿部信行組閣的時候,親自指令陸軍大臣要從梅津美治郎或者侍從長畑俊六中挑選。

1939年11月8日,在中國戰事緊張期間,於富士山附近檢閱近衛師團,藉以激勵士氣。1940年3月30日,日本參謀本部聲言“如本年內中國事變仍不能解決,則自1941年初開始,自動撤兵”。6月,裕仁批准參謀本部《加速執行南進政策》,假如英、美干預,“就不惜與美一戰”。7月30日,裕仁正式批准近衛內閣“南進”國策和建立“大東亞共榮圈”基本政策。裕仁說:“海軍希望在更遠的地方大幹一場之前,必須解決中國事變;……陸軍想要立即南進,以補救他在中國的失敗。”

擴大戰爭

1941年裕仁一家的合影

1941年裕仁一家的合影昭和十六年(1941)2月3日,面對德國在歐洲大陸的勝利,日本政府提出了《帝國對印度支那、泰國實施綱要》,裕仁的說法是:“朕的原則是不喜歡乘人之危提出要求,乾所謂趁火打劫的事,但面對世界的大變動,如果造成宋襄公之仁的後果也不好。”

1943年召開會議

1943年召開會議1941年發動太平洋戰爭特別是對美開戰前夕,他的真實想法是:“日本擁有一支多年培養起來的陸海軍精銳部隊,如果關鍵時刻不允許它崛起,那么隨著時間的流逝,石油便會漸漸枯竭,艦隊便會開不起來,如果人造石油對此可以進行補給,那么日本的產業幾乎全部都要毀掉的。那樣的話,就要亡國。這樣一來,如果被提出無理要求,就要無條件投降。國家就會滅亡。”這說明他是鐵了心準備開戰的。但他又顧慮如果戰爭失敗,將會累及皇室,於是讓皇族擔任的海陸軍兩總長辭職,換上杉山元和永野修身擔任海陸軍總長。杉山元保證“百日之內即可告捷”。裕仁卻反問道:“中國戰事不是還沒有解決么?那太平洋豈不是比中國更大?”軍令部長永野修身從旁辯解,只能像對待重病病人一樣,開刀死中求活。裕仁還是顧慮風險太大,不同意組成皇族內閣,他準備萬一戰爭失敗才這么乾,實際上也是失敗後才組織東久邇稔彥皇族內閣收拾殘局。他對換上東條英機接任總理表示滿意,理由是東條做好了戰爭準備。東條後來在審判的時候說漏了嘴。東條說據他所知,整個日本軍隊,沒有人敢違抗天皇的意志,連出現這種想法都是荒唐的。人是不可能和神對抗的。天皇哪怕一個微小的暗示,就足以讓軍部費盡心思猜測聖意如何了。在開戰的最後一刻,裕仁吟頌他祖父在日俄開戰前下決心的詩:“四海皆兄弟,何緣起風波。”批准了對美開戰。 對珍珠港的襲擊,裕仁也是親自向海軍軍令部長永野質詢。“海軍決定何時出擊?”“12月8日。”“那豈不是周一?”“夏威夷時間正好是周日。”“那朕就可安心了。”

1943年視察軍隊

1943年視察軍隊在經過了初戰重創珍珠港美國海軍並侵占了東南亞的輝煌勝利後,日軍在中途島慘敗的訊息震動了裕仁,其曾不安地表示,“戰局難以樂觀,一旦喪失了制空權,就會有被切斷、各個擊破的危險。我的陸海軍,就是敗在了對於美軍的過於輕視。”昭和十九年(1944)新設軍需省,對於飛機的產量以年產5萬架為目標。不過,裕仁對於時局也有了些比較清醒的認識,“陸海軍總是缺乏協調,萬一出什麼意外,必然雪上加霜。5萬架談何容易?恐怕連一萬架都很難吧?軍部定這種目標真是有問題。” 雖說如此,不過並不意味著裕仁可以如同一個“天使”一般對戰爭不用負責。西南太平洋潰敗後,他不斷敦促日軍發動反攻以振作士氣,結果日軍就發動了一號作戰以打通大陸交通線。菲律賓決戰中,也是他不明實際,聽信了海軍台灣海空戰大捷的假情報,命令參謀瀨島龍三把決戰地點從菲律賓改到萊特島,結果造成空前的慘敗。當海軍向其報告“神風攻擊”的訊息後,他立即表示,“非這樣不可么?不過這樣做很好。”1945年4月,在沖繩戰役期間,沖昏了頭的裕仁問海軍軍令部長及川古志郎,“海軍難道沒有軍艦了嗎?”逼得海軍趕快搞了個“大和”號自殺衝鋒。

戰敗投降

1946年簽署日本國憲法

1946年簽署日本國憲法隨著戰事的吃緊,裕仁則開始更關心自己的命運,也就是日本天皇制能不能得到保留。

昭和二十年(1945)3月18日,裕仁巡視了遭到美軍大轟炸後的東京市區,不由感嘆其慘象尤勝當年的“關東大地震”。在美軍於廣島,長崎投下核子彈後,裕仁終於意識到了敗局已定。8月9日下午11點50分,緊急於防空洞召開了御前會議,同意外務大臣的意見:無條件投降。

裕仁和當時的首相鈴木貫太郎主張日本投降。由於委員會中的政治和軍事成員就是否投降無法達成一致意見,首相要求天皇做出最後的決定。

麥克阿瑟和裕仁

麥克阿瑟和裕仁1945年8月14日早上,最後一次的御前會議上,裕仁特別穿上了陸軍元帥服,左胸佩帶象徵皇室的菊花勳章,無可奈何地同意投降接受波茨坦公告。作為決心停戰的理由,天皇在獨白錄中舉出以下兩條:第一,如果這樣下去,日本民族就會以滅亡而告終,我就不能保護赤子了。第二,在捍衛國體這一點上,木戶也與我的意見相同,如果敵人在伊勢灣附近登入,那么伊勢、熱田兩神宮就會立即在敵人的控制下,來不及轉移神器,也就沒有確保它們的希望了,這樣就很難捍衛國體了。所以,當時我想,即使犧牲,也一定要講和。也就是說,估計守 住三種神器中的伊勢神宮的八咫鏡和熱田神宮草剃劍無望,是決心停戰的理由。其中“無條件投降”暗含一個條件:不廢除天皇。他對堅決反對投降的前侍從官、現陸軍大臣阿南惟幾說,你放心,我有把握保持國體。結果阿南只能去自殺。之後,NHK錄製了裕仁的投降公告。整個錄音為30分鐘,地點是皇宮的進口大廳。裕仁念錯多處,直到第三遍才勉強合格。次日,又發生了一幕極端分子搶奪錄音的鬧劇。但是其所謂的“御音放送”的投降詔書錄音還是得以播出。此段廣播被稱為“玉音放送”。使用大量漢語文言的《終戰詔書》使很多日本平民無法具體理解廣播的內容。他隻字未提投降或日本打輸了這場戰爭,他只是說世界形勢發生了巨大的變化,他要求臣民“要忍受難以忍受的現實。”由於首次聽到“鶴聲”,許多人都放聲哭了起來。

戰後昭和

戰後,包括蘇聯在內的國家要求廢除天皇,但是美國為穩定戰後東亞形勢,需要建立一個反共產主義的經濟強國,如果沒有天皇,日本國內秩序將難以協調,因為之前日本長期推行神話天皇、效忠天皇的教育,天皇已經成為多數日本人心中的精神支柱。所以因美國策略上需要,道格拉斯·麥克阿瑟將軍和其他官員共同表示,裕仁對第二次世界大戰並不負主要責任。這一觀點得到了日本人民的極大歡迎。

昭和二十一年(1946)元旦,裕仁發布《人間宣言》, 否定了天皇的神聖地位,承認自己與平民百姓一樣也是人,而不是神。 美國占領日本後,道格拉斯·麥克阿瑟是實際上掌控日本統治權的人。在他的干預下,1947年通過新的《日本國憲法》,確定天皇為國家的象徵,提出最高統治權歸人民所有,真正實行立憲民主。 但是實際上日本天皇對日本政界的影響仍然是巨大的。

裕仁的全國巡視

裕仁的全國巡視為了與憲法的變化一致,戰後裕仁把自 己打扮為一位尊重民主的君主:與平民會面,允許皇族成員被拍照。他還訪問過災區,視察日本的戰後建設(這次旅行可能為盟軍領袖所安排,因為當時一直有天皇可能被審判甚至絞死的傳言,安排天皇巡視災區正好可以安撫人心)。皇太子明仁親王也打破傳統,和一位普通女性而不是貴族家庭成員結婚。昭和四十六年(1971)裕仁訪問西歐,昭和五十年(1975)訪問美國,這是他第一次以天皇的身份訪問外國。因為是海事類出身,裕仁對水產有許多研究,最後出版了《水母的書》為代表作。

1975年10月31日,裕仁在結束對美國的訪問回到日本後,在皇居接受了日本記者俱樂部的採訪,這是日本天皇首次正式會見記者。

因病逝世

昭和六十二年(1987)9月22日,昭和天皇在消化系統問題持續數月之後接受了胰臟手術,其後被診斷出十二指腸癌。次年8月15日,靜養中的昭和天皇被日本陸上自衛隊的一架直升機從那須御用邸送至日本武道館,出席1988年全國戰沒者追悼式,這也是昭和天皇最後一次出席全國戰沒者追悼式。9月19日,昭和天皇在吹上御所吐血,此後病情持續惡化且需不斷輸血。皇太子明仁也在此期間攝政。日本社會亦開始“自肅”,停止公共娛樂活動或縮減娛樂活動的規模,甚至有人擔心當年的第39屆NHK紅白歌合戰能否舉行(但最終仍如期舉辦且平均收視率接近54%)。日本放送協會(NHK)等媒體亦持續報導天皇病情。截至1988年12月,昭和天皇為當時世界上在位時間最長的君主。

昭和六十四年(1989)1月7日早6時33分,昭和天皇於吹上御所駕崩,終年87歲。這一訊息於當天早晨7時55分由宮內廳長官藤森昭一宣布,NHK隨後於當天早晨7時57分播出黑底白字的“天皇陛下崩御”靜態字卡。藤森亦公布了天皇患癌的詳情,而宮內廳在公布天皇死訊前,從未向外界透露天皇患癌一事。天皇駕崩後,亦有數人殉死。其中1月7日當天,和歌山縣一名87歲男子和茨城縣一名76歲的原海軍少尉相繼自殺。

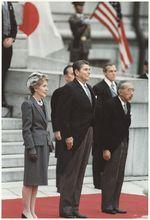

裕仁與美國總統里根

裕仁與美國總統里根天皇駕崩當天,日本政府決定1月7日及其後的6天內為各自治地方的哀悼期,2天內為民間哀悼期。內閣呼籲控制公共娛樂活動。NHK部分電視劇因此停播一周,如晨間劇《小純的加油歌》。電視廣告亦在天皇駕崩後大規模停播。類似的臨時停播情況亦發生於1995年阪神大地震期間和2011年日本東北地方太平洋近海地震期間。包括1988年度全國高等學校英式橄欖球大會在內的體育活動亦因此中止或延期舉行。

駕崩後不久的天皇在1月7日至1月31日的時間段內被稱為大行天皇,而“昭和天皇”這一諡號於1月31日由海部俊樹公布。2月24日,昭和天皇的葬禮(大喪之禮)在新宿御苑舉行。包括西班牙國王胡安·卡洛斯一世、瑞典國王卡爾十六世·古斯塔夫、比利時國王博杜安一世、湯加國王陶法阿豪·圖普四世、約旦國王海珊·本·塔拉勒、汶萊蘇丹哈桑納爾·博爾基亞、不丹國王吉格梅·辛格·旺楚克、盧森堡大公讓、聯合國秘書長佩雷斯·德奎利亞爾、美國總統喬治·赫伯特·沃克·布希、法國總統弗朗索瓦·密特朗、菲律賓總統柯拉蓉·艾奎諾、印尼總統蘇哈托、丹麥亨里克親王、英國菲利普親王、泰國王儲瑪哈·哇集拉隆功、中國國家主席楊尚昆特使外交部長錢其琛等在內的各國代表出席了葬禮。昭和天皇於當天下午被葬在八王子市的武藏野陵,陪葬品達一百餘件,其中包括昭和天皇生前採集的貝類標本、生前愛用的顯微鏡等。

為政舉措

全面侵華

昭和六年(1931)9月18日,日本發動了震驚世界的“滿洲事變”(即“九一八事變”),長達14年 的全面侵華戰爭由此開始。日軍侵華掠奪中國的資源和財產,嚴重地侵犯、破壞了中國的主權,嚴重地分裂了中國,使中國國家的統一程度在抗日戰爭時期受到了嚴重的削弱,並造成3500萬中國民眾的傷亡的戰爭罪行。

1936年奉裕仁敕令建立731部隊(化學和細菌戰部隊)。

1940年裕仁又頒布新的敕令,將部隊擴充到3000人,並將主要基地由黑龍江肇東縣、五常縣移到哈爾濱南郊的平房鎮。

靖國神社

1975年參加美國總統福特的國宴

1975年參加美國總統福特的國宴1952年至1975年,日本昭和天皇曾八度參拜靖國神社。1978年,靖國神社合祀甲級戰犯之後,他便不再去參拜。

日本經濟新聞報導(2006年7月20日)從前宮內廳長官富田朝彥的遺物筆記中發現,昭和天皇曾向富田表示,他因為對合祀作法不悅,因此停止參拜。

前宮內廳長官富田朝彥遺物中,發現二十多本筆記留有昭和天皇語錄,其中於昭和天皇逝世前一年,1988年4月28日筆記中,記載有關昭和對靖國神社看法。昭和天皇當時曾說,“靖國神社的筑波宮司(祭司)處理合祀問題很慎重,但是換上松平慶民宮內大臣長子松平永芳擔任宮司之後,他完全不了解他父親愛好和平的想法,隨即決定合祀,所以從那之後就不再去靖國參拜,那是我的信念。”

1944年4月25日,昭和天皇身穿軍服率領東條英機等人前往靖國神社,軍部將領列隊迎接。

軼事典故

險些廢黜

據日本媒體報導,1936年在日本發生的“二·二六事件”中,政變軍人曾想扶持裕仁的胞弟雍仁來取代裕仁。這更佐證了當時日本的實質統治者是天皇。

1971年與美國總統尼克森交談

1971年與美國總統尼克森交談雍仁是日本大正天皇的次子,日本親王。1922年便作為陸軍少尉參加日本陸軍。1935年8月被任命為第八師團的少佐大隊長。他長期以來對日本陸軍中的皇道派(日軍中狂熱的法西斯派系之一)少壯軍官持同情態度,支持皇道派要求推翻民選政府、加速實行國家法西斯化和積極準備對蘇開戰等主張。1936年2月26日凌晨,駐守東京的1400餘名日本軍人突然發難,襲擊被他們稱作“奸臣”的政府要員住宅,內大臣、教育總監、大藏大臣等人遇難,連裕仁天皇的侍衛長鈴木貫太郎也差點被叛軍殺死。

政變當日,任第八師團少佐大隊長的雍仁正準備從駐地乘火車趕往東京。在如此敏感時刻,雍仁的這種舉動顯得非常反常。而且就在同時,政變軍人公然打出了“我們的領袖是秩父宮(即雍仁)”的旗號。

裕仁得知上述訊息後,感到事態嚴重,先通過宮內省派東京大學著名的右翼歷史教授、曾給秩父宮講過兩年《日本政治史》的平泉澄前去攔截雍仁。然後立刻命令忠於自己的軍警趕往東京上野火車站。秩父宮一下火車,就在大批軍警“護送”下被帶入了皇宮,與叛軍隔離開來。見情勢如此,秩父宮只好在當天晚上拜謁了哥哥,並做出了服從天皇的保證。不久,“二·二六事件”被平息,軍事法庭以“未經天皇批准而擅自動用皇軍之罪”將17名叛亂軍官判處死刑。

不追究責任

裕仁

裕仁美國與盟國出於自身利益考慮,為了有效控制日本 ,美國決定對日本天皇裕仁不予追究發動戰爭的責任,不予起訴和逮捕。

最後,不但戰爭罪行的日本天皇免於正義的審判,連同23名擔任高級將領的皇族親王也受到保護,全體不被起訴。

親屬成員

父母

父親: 大正天皇(1879年8月31日-1926年12月25日,1912年7月30日-1926年12月25日在位)

母親: 貞明皇后(1884年6月25日-1951年5月17日)

妻兒

皇后:香淳皇后(1903年3月6日-2000年6月16日)

裕仁家族

裕仁家族於大正十三年(1924)與久邇宮邦彥王的長女良子女王 (香淳 皇后)結婚 子女

昭和天皇與香淳皇后先後生下五個女兒和兩個兒子:

1925年12月6日長女東久邇成子(幼號照宮)出生,下嫁東久邇盛厚。

1927年9月10日次女久宮佑子內親王出生,1928年夭折。

1929年9月30日三女鷹司和子(幼號孝宮)出生,下嫁鷹司平通。

1931年3月7日四女池田厚子(幼號順宮)出生,下嫁池田隆政。

1933年12月23日長子明仁天皇(幼號繼宮)出生,娶正田美智子。

1935年11月28日次子常陸宮正仁親王(幼號義宮)出生,娶尾張華子。

1939年3月2日五女島津貴子(幼號清宮)出生,下嫁島津久永。

兄弟

二弟淳宮雍仁親王-秩父宮

三弟光宮宣仁親王 -高松宮

四弟澄宮崇仁親王 -三笠宮

人物評價

陵墓

陵墓裕仁在大正十年(1921)因父親大正天皇患病而出任攝政,大正十五年(1926)繼位,以《尚書》中 “百姓昭明,協和萬邦”一句改元昭和。其在位期間經歷第二次中日戰爭與第二次世界大戰,戰後依照新憲法失去政治上的實權,以作為日本國家與國民象徵而存在。除了神話中的天皇之外,他是歷代天皇中在位時間最長及享壽最高者,也是現時全球在位時間第七長的國家元首(次於法國國王路易十四、泰國國王拉瑪九世、列支敦斯登大公約翰二世、奧地利皇帝弗朗茨·約瑟夫一世、英國女王伊莉莎白二世及英國維多利亞女王)。

日本歷代天皇

| 代 | 諡號或追號 | 就任時間 | 卸任時間 | 附註及任內大事 |

| 1 | 神武天皇 | 前660年1月1日 | 前585年3月11日 | 日本史上首任天皇,傳為天照大神的後裔,而確證待查。類似中國的黃帝與韓國的檀君。 |

| 2 | 綏靖天皇 | 前581年1月8日 | 前549年5月10日 | 由綏靖天皇到開化天皇共八代,歷史上只有誕生、即位、以及建宮、立後等記載,沒有治績紀錄,故在日本歷史上稱作闕史八代。 |

| 3 | 安寧天皇 | 前549年7月3日 | 前511年12月6日 | 闕史八代。一說安寧天皇元年為前548年。 |

| 4 | 懿德天皇 | 前510年2月4日 | 前477年9月8日 | 闕史八代。 |

| 5 | 孝昭天皇 | 前475年1月9日 | 前393年8月5日 | 闕史八代。 |

| 6 | 孝安天皇 | 前392年1月7日 | 前291年1月9日 | 闕史八代。 |

| 7 | 孝靈天皇 | 前290年1月12日 | 前215年2月8日 | 闕史八代。 |

| 8 | 孝元天皇 | 前214年1月14日 | 前158年9月2日 | 闕史八代。 |

| 9 | 開化天皇 | 前158年11月12日 | 前98年4月9日 | 闕史八代。一說開化天皇元年為前157年 |

| 10 | 崇神天皇 | 前97年1月13日 | 前30年12月5日 | 首位在考古學上可考證的天皇。 |

| 11 | 垂仁天皇 | 前29年1月2日 | 25763 | 廢除殉禮 |

| 12 | 景行天皇 | 26125 | 130年11月7日 | 日本武尊東征 |

| 13 | 成務天皇 | 131年1月5日 | 190年6月11日 | 在日本國內劃分國、縣、邑等地方行政區域。 |

| 14 | 仲哀天皇 | 192年1月11日 | 200年2月6日 | 日本武尊之子,違逆神旨而死。 |

| 15 | 應神天皇 | 270年1月1日 | 310年2月15日 | 一說即傳說中的八幡大神(八幡大菩薩) |

| 16 | 仁德天皇 | 313年1月3日 | 399年1月16日 | 聖帝之世 |

| 17 | 履中天皇 | 400年2月1日 | 405年3月15日 | 命諸國設定國史(散逸) |

| 18 | 反正天皇 | 406年1月2日 | 410年1月23日 | 平定仲皇子之亂 |

| 19 | 允恭天皇 | 412年12月 | 453年1月14日 | |

| 20 | 安康天皇 | 453年12月14日 | 456年8月9日 | 與輕皇子爭位勝出 |

| 21 | 雄略天皇 | 456年11月13日 | 479年8月7日 | 暴君說 |

| 22 | 清寧天皇 | 480年1月15日 | 484年1月16日 | 體弱 |

| 23 | 顯宗天皇 | 485年1月1日 | 487年4月25日 | 市邊押磐皇子遺兒 |

| 24 | 仁賢天皇 | 488年1月5日 | 498年8月8日 | 報德不報怨 |

| 25 | 武烈天皇 | 498年12月 | 506年12月8日 | 殘暴不仁的天皇,仁德帝一脈終絕。 |

| 26 | 繼體天皇 | 507年2月4日 | 531年2月7日 | 應神帝五代孫 |

| 27 | 安閒天皇 | 531年2月7日 | 535年12月17日 | |

| 28 | 宣化天皇 | 535年12月 | 539年2月10日 | |

| 29 | 欽明天皇 | 539年12月5日 | 571年4月 | 崇佛廢佛論爭展開。 |

| 30 | 敏達天皇 | 572年4月3日 | 585年8月15日 | |

| 31 | 用明天皇 | 585年9月5日 | 587年4月9日 | 聖德太子之父。 |

| 32 | 崇峻天皇 | 587年8月2日 | 592年11月3日 | 崇佛廢佛論爭完結,崇佛派蘇我馬子獲勝並暗殺天皇,佛教地位奠定。 |

| 33 | 推古天皇 | 592年12月8日 | 628年3月7日 | 日本歷史上首位女天皇。 |

| 34 | 舒明天皇 | 629年1月4日 | 641年10月9日 | |

| 35 | 皇極天皇 | 642年1月15日 | 645年6月14日 | 女天皇。 |

| 36 | 孝德天皇 | 645年6月14日 | 654年10月10日 | 645年定年號為大化,創日本年號之始。 推行大化革新,指定官制。 |

| 37 | 齊明天皇 | 655年1月3日 | 661年7月24日 | 即皇極天皇,於孝德天皇死後重祚。 |

| 38 | 天智天皇 | 661年7月24日 | 671年12月3日 | 天皇制確立。 |

| 39 | 弘文天皇 | 671年12月5日 | 672年7月23日 | 即位紀錄於正史中被抹煞,又稱大友帝 |

| 40 | 天武天皇 | 673年2月27日 | 686年9月9日 | 強化天皇中央集權制。 |

| 41 | 持統天皇 | 686年9月9日 | 697年8月1日 | 天武帝皇后,女天皇。 |

| 42 | 文武天皇 | 697年8月1日 | 707年6月15日 | 命藤原不比等等人編法典《大寶律令》,又設定鑄錢司。 |

| 43 | 元明天皇 | 707年7月17日 | 715年9月2日 | 女天皇。 |

| 44 | 元正天皇 | 715年9月2日 | 724年2月4日 | 女天皇。 |

| 45 | 聖武天皇 | 724年2月4日 | 749年7月2日 | 設立東大寺 |

| 46 | 孝謙天皇 | 749年7月2日 | 758年8月1日 | 女天皇。 |

| 47 | 淳仁天皇 | 758年8月1日 | 764年10月9日 | 又稱淡路廢帝,明治維新後追贈淳仁之諡號 |

| 48 | 稱德天皇 | 764年10月9日 | 770年8月4日 | 孝謙天皇重祚。與僧道鏡有染。 |

| 49 | 光仁天皇 | 770年10月1日 | 781年4月3日 | 天智系一脈 |

| 50 | 桓武天皇 | 781年4月3日 | 806年3月17日 | 異稱柏原天皇,遷都平安京,開創平安時代 |

| 51 | 平城天皇 | 806年3月17日 | 809年4月1日 | 異稱奈良天皇,下令遷都—遷回舊都平城京,引發藥子之變 |

| 52 | 嵯峨天皇 | 809年4月1日 | 823年4月16日 | 和文全盛期。允文允武。 |

| 53 | 淳和天皇 | 823年4月16日 | 833年2月28日 | 又稱西院帝 |

| 54 | 仁明天皇 | 833年2月28日 | 850年3月21日 | 異稱深草天皇,承和之變 |

| 55 | 文德天皇 | 850年3月21日 | 858年8月27日 | |

| 56 | 清和天皇 | 858年11月7日 | 876年11月29日 | |

| 57 | 陽成天皇 | 876年11月29日 | 884年2月4日 | 陽狂之帝 |

| 58 | 光孝天皇 | 884年2月5日 | 887年8月26日 | 異稱小松帝 |

| 59 | 宇多天皇 | 887年8月26日 | 897年7月3日 | 臣籍降下,之後恢復皇籍即位 |

| 60 | 醍醐天皇 | 897年7月3日 | 930年9月22日 | 出生後臣籍降下,恢復皇籍後即位,編纂古今集 |

| 61 | 朱雀天皇 | 930年9月22日 | 946年4月20日 | 將門、純友之亂 |

| 62 | 村上天皇 | 946年4月20日 | 967年5月25日 | |

| 63 | 冷泉天皇 | 967年5月25日 | 969年8月13日 | |

| 64 | 圓融天皇 | 969年8月13日 | 984年8月27日 | |

| 65 | 花山天皇 | 984年8月27日 | 986年6月23日 | |

| 66 | 一條天皇 | 986年6月23日 | 1011年6月13日 | |

| 67 | 三條天皇 | 1011年6月13日 | 1016年1月29日 | |

| 68 | 後一條天皇 | 1016年1月29日 | 1036年4月17日 | |

| 69 | 後朱雀天皇 | 1036年4月17日 | 1045年1月16日 | |

| 70 | 後冷泉天皇 | 1045年1月16日 | 1068年4月19日 | |

| 71 | 後三條天皇 | 1068年4月19日 | 1072年12月8日 | |

| 72 | 白河天皇 | 1072年12月8日 | 1086年11月26日 | |

| 73 | 堀河天皇 | 1086年11月26日 | 1107年7月19日 | |

| 74 | 鳥羽天皇 | 1107年7月19日 | 1123年1月28日 | |

| 75 | 崇德天皇 | 1123年1月28日 | 1141年12月7日 | 保元之亂、大怨靈,有贊歧院之稱。 |

| 76 | 近衛天皇 | 1141年12月7日 | 1155年7月23日 | |

| 77 | 後白河天皇 | 1155年7月24日 | 1158年8月11日 | 源平之爭開始。 |

| 78 | 二條天皇 | 1158年8月11日 | 1165年6月25日 | 平治之亂,源義朝被殺,其子賴朝被流放,平氏專權。 |

| 79 | 六條天皇 | 1165年6月25日 | 1168年2月19日 | |

| 80 | 高倉天皇 | 1168年2月19日 | 1180年2月21日 | |

| 81 | 安德天皇 | 1180年2月21日 | 1185年3月24日 | 平氏一族滅亡。 |

| 82 | 後鳥羽天皇 | 1183年8月20日 | 1198年1月11日 | |

| 83 | 土御門天皇 | 1198年1月11日 | 1210年11月25日 | 又稱阿波院、土佐院 |

| 84 | 順德天皇 | 1210年11月25日 | 1221年4月20日 | 又稱佐渡院,在未期間承久之亂發生,朝廷倒幕軍戰敗,朝廷自此被幕府所控制。後鳥羽天皇、土御門天皇、順德天皇被流放。 |

| 85 | 仲恭天皇 | 1221年4月20日 | 1221年7月9日 | 承久之亂發生後被廢黜,僅在位77日,因此有九條廢帝之稱。 |

| 86 | 後堀河天皇 | 1221年7月9日 | 1232年10月4日 | |

| 87 | 四條天皇 | 1232年10月4日 | 1242年1月9日 | |

| 88 | 後嵯峨天皇 | 1242年1月9日 | 1246年1月29日 | |

| 89 | 後深草天皇 | 1246年1月29日 | 1259年11月26日 | |

| 90 | 龜山天皇 | 1259年11月26日 | 1274年1月26日 | |

| 91 | 後宇多天皇 | 1274年1月26日 | 1287年10月21日 | |

| 92 | 伏見天皇 | 1287年10月21日 | 1298年7月22日 | |

| 93 | 後伏見天皇 | 1298年7月22日 | 1301年1月22日 | |

| 94 | 後二條天皇 | 1301年1月22日 | 1308年8月25日 | |

| 95 | 花園天皇 | 1308年8月26日 | 1318年2月26日 | |

| 96(南朝1) | 後醍醐天皇 | 1318年2月26日 | 1339年8月15日 | 南朝第一任天皇。 |

| 97(南朝2) | 後村上天皇 | 1331年9月20日 | 1333年5月25日 | 南朝天皇。 |

| 98(南朝3) | 長慶天皇 | 1336年8月15日 | 1348年10月27日 | 南朝天皇。 |

| 99(南朝4) | 後龜山天皇 | 1339年8月15日 | 1368年3月11日 | 南朝最後一任天皇。 |

| 北朝1 | 光嚴天皇 | 1348年10月27日 | 1351年11月7日 | |

| 北朝2 | 光明天皇 | 1352年8月17日 | 1371年3月23日 | |

| 北朝3 | 崇光天皇 | 1368年3月11日 | 1383年10月 | |

| 北朝4 | 後光嚴天皇 | 1371年3月23日 | 1382年4月11日 | |

| 北朝5 | 後圓融天皇 | 1383年10月 | 1392年10月5日 | |

| 100 | 後小松天皇 | 1382年4月11日 | 1412年8月29日 | 北朝第六代天皇,在將軍足利義滿的協助下,接收了南朝後龜山天皇交出的傳國神器,統一了南北朝。 |

| 101 | 稱光天皇 | 1412年8月29日 | 1428年7月20日 | |

| 102 | 後花園天皇 | 1428年7月28日 | 1464年7月19日 | 異稱後文德院 |

| 103 | 后土御門天皇 | 1464年7月19日 | 1500年9月28日 | |

| 104 | 後柏原天皇 | 1500年10月25日 | 1526年4月7日 | 即位21年後才行即位儀式。 |

| 105 | 後奈良天皇 | 1526年4月29日 | 1557年9月5日 | 織田信長(1534年)誕生。(生卒年:1534年─1582年) |

| 106 | 正親町天皇 | 1557年10月27日 | 1586年11月7日 | |

| 107 | 後陽成天皇 | 1586年11月7日 | 1611年3月27日 | 豐臣秀吉、德川家康等大名在京都聚樂第覲見天皇。 |

| 108 | 後水尾天皇 | 1611年3月27日 | 1629年11月8日 | |

| 109 | 明正天皇 | 1629年11月8日 | 1643年10月3日 | 女天皇。 |

| 110 | 後光明天皇 | 1643年10月3日 | 1654年9月20日 | |

| 111 | 後西天皇 | 1654年11月28日 | 1663年1月26日 | |

| 112 | 靈元天皇 | 1663年1月26日 | 1687年3月21日 | |

| 113 | 東山天皇 | 1687年3月21日 | 1709年6月21日 | |

| 114 | 中御門天皇 | 1709年6月21日 | 1735年3月21日 | |

| 115 | 櫻町天皇 | 1735年3月21日 | 1747年5月2日 | |

| 116 | 桃園天皇 | 1747年5月2日 | 1762年7月12日 | |

| 117 | 後櫻町天皇 | 1762年7月27日 | 1770年11月24日 | 至今最後一位女天皇。 |

| 118 | 後桃園天皇 | 1770年11月24日 | 1779年11月9日 | |

| 119 | 光格天皇 | 1779年11月25日 | 1817年3月22日 | |

| 120 | 仁孝天皇 | 1817年3月22日 | 1846年2月6日 | 天保改革(1841年)。 |

| 121 | 孝明天皇 | 1846年2月13日 | 1866年12月25日 | |

| 122 | 明治天皇 | 1867年1月9日 | 1912年7月30日 | 實施明治維新(1868年)。發動日清戰爭、日俄戰爭,擊敗中國和俄國,加速日本現代化的步伐。 |

| 123 | 大正天皇 | 1912年7月30日 | 1926年12月25日 | |

| 124 | 昭和天皇 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 | 至現時為止日本在位最長和最長壽的天皇。在位期間與軸心國發動第二次世界大戰,最終戰敗。 |

| 125 | 今上天皇 明仁 | 1989年1月7日 |