簡介

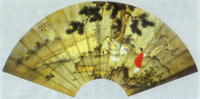

明朱瞻基扇面畫松下讀書圖

明朱瞻基扇面畫松下讀書圖作為舶來品的摺扇在它最早出現的時候並沒有受到人們的青睞。在元代初期,當習慣於使用紈扇的國人看到朝鮮和日本的使者手持“聚頭扇”招搖過市,都覺得十分滑稽可笑。到了明朝永樂年間,使用摺扇不僅成為了一種時尚,而且,摺扇還以其特有的精巧與靈便逐漸取代了流行於中國千百年的紈扇。直至今日,對摺扇的賞玩依舊是文人墨客的一大雅事。

明朝是中國折扇文化發展的重要階段,這件由明宣宗朱瞻基創作的《松下讀書圖》是目前所知傳世最早的摺扇繪畫作品。由於尺幅與空間的轄制,扇面畫的創作在構圖上受到了一定的約束與局限。而正是因為有了這種約束,才使得“扇面畫”具有了獨特的藝術情趣。在近乎標準的形制之內表現出創作者不同凡響的藝術構思與筆墨技巧,確實是對自身藝術功力的檢驗。

作為一種人物畫題材,“松下讀書”在歷代畫家的作品中並不鮮見,它表達的是一種寂靜悠閒、清高散淡的生活情調與處世理念,在一定程度上代表了中國古代文人達觀樂道的思想傾向。而身為皇帝的朱瞻基,在他筆下所表現出的“松下讀書”又該是一種怎樣的境界呢?

一塊平坦如砥的青崖石上生長著一株蒼翠挺拔的松樹,茂密的樹冠如同一把巨傘。—位衣著隨意的中年文土倚坐在古松之下,那超然的姿勢與悠閒自得的神態頗有些王右軍“袒腹東床”的味道。在這件作品中,朱瞻基不落前人窠臼,沒有像其他畫家表現同類題材那樣為畫中人物設計一個捧書細讀的姿態,而只是在文士的面前擺放一張素紙;而文士悠遠深邃的目光也沒有落在素紙上,而是專心地凝視著崖石旁緩緩流淌著的溪水。他是在欣賞著澗底的游魚,還是在推敲剛剛吟成的詩句?抑或是在聆聽吹入林間的壩颯風聲?別致的人物造型帶給觀者的是無限的遐思。

藝術特色

遠處的山崖之間,一條清澈的泉水逶迤奔流,淙淙的水聲為這本來已是清幽至極的畫面又平添出許多的生機與靈動。文士髮髻上輕柔的絲帶隨風飄動,仿佛正有著一陣陣和煦的春風在這咫尺之間的畫面上悄然掠過,讓我們在讀畫的同時都能夠感受到畫中文士那種心曠神怡、悠然自得的瀟灑與自在,在忙碌的工作之餘領略到一種難言的愜意與輕鬆。

頭結雙髻,身著朱紅長衫的書童侍立在一側。他懷抱羽扇,表情嚴肅謙恭。書童長衫的顏色在這件作品中是最為醒目的,但這並沒有能夠喧賓奪主,破壞畫面效果的和諧統一,反而為整幅畫面起到了醒目提神的作用,避免了由於作品整體顏色過於淡雅冷逸而產生的沉寂與灰暗。

由於扇面的造型具有上寬下狹的特殊性,在構圖上很容易出現形象傾斜和整體形勢失去均衡的弊病,所以,“扇面畫”的創作需要作者具有相當紮實的構圖能力。這就要求作者的創作構思在適應摺扇特殊制式的同時,還必須能夠將主題充分展開。朱瞻基的這件作品採用放射形構圖,畫面景物不做水平基線安排,作品中以松樹為代表的主要景物都與扇面的上下弧線保持垂直關係,樹幹與人物以十字交叉的形式出現在畫面的中心位置,不僅充分體現出作品的主題思想,同時也使作品在構圖上達到和諧、完美的境界。

朱瞻基不是職業畫家,但是他的藝術造詣卻很深。他傳世的書畫遺蹟不多,其精湛的筆墨功力較之當時的畫壇名流也毫不遜色。這件作品用筆設色大有宋元名家遺韻,人物造型準確生動,線條勁健灑脫。山石的皴擦沉穩爽快,畫中近景處幾塊突兀的崖石被渲染得凹凸畢現,很見功夫。挺拔的松樹幹嶙峋斑駁,茂密的松針線條雖短,但用筆仿佛斬釘截鐵—般乾淨利落,頗有書法意趣。

在明朝帝王中,朱瞻基還算得上是有作為的。這件《松下讀書圖》現收藏於故宮博物院,作品創作於宣德二年,即公元1427年,朱瞻基時年29歲。由於朱瞻基在 38歲就因病去世,所以這件作品更顯珍貴。