含義

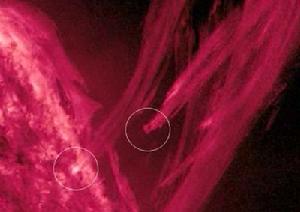

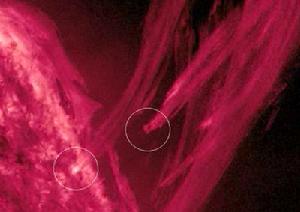

日冕雨噴發後又落回太陽表面,擊中太陽後會產生明亮的濺射效果。畫圈的是兩股等離子流,其中一股擊中了太陽表面,另一股正在擊向太陽表面。

日冕雨噴發後又落回太陽表面,擊中太陽後會產生明亮的濺射效果。畫圈的是兩股等離子流,其中一股擊中了太陽表面,另一股正在擊向太陽表面。日冕雨由覆蓋數千公里的稠密圓塊狀物質構成,這種物質又由相對冷(數萬或數十萬攝氏度)的氣體組成,它們以每秒超過100公里的速度從外層大氣紛紛灑向太陽表面。

日冕雨其實是電漿“雨滴”墜落在太陽表面,讓墜落點發出明亮的閃光。日冕雨長久以來就是一個謎。電漿最終墜落太陽表面並不令人感到吃驚,太陽畢竟擁有強大的引力。真正的謎團是日冕雨為何緩慢墜落。

日冕雨溫度相對較低,只有6萬開。下落時,“雨滴”在一定程度上受到下方更熱物質墊的支撐,後者的溫度在100萬開到220萬開之間。

形成原理

據英國《新科學家》雜誌報導,太陽外層大氣的溫度達百萬度,應該是最不可能有雨出現的地方,研究表明,雨的確以某種形式在那裡存在,這或許可以解釋太陽外層大氣(即日冕)溫度遠比太陽表面高的原因。

電腦模擬結果表明,日冕雨是使日冕溫度如此之高的原因。在此之前,科學家提出了兩種理論來解釋這種現象。一種理論認為,大氣低層中稱為納米耀斑(nanoflare)的小規模爆發不斷使日冕溫度升高,促使氣體升高流入日冕,在那裡釋放能量。另一種理論認為,日冕的熱能是由經過日冕的磁波積聚而成。

日本京都大學的派屈克·安托林(Patrick Antolin)和柴田一成(Kazunari Shibata)在對兩個過程進行模擬時,發現由納米耀斑從下方加熱的氣體冷卻並高度凝結生成雨,而磁波會使高空的氣體溫度過高,根本無法凝結。歐洲航天局駐戈達德太空飛行中心的科學家丹尼爾·穆勒說:“整個過程有點像雨滴不斷凝結。”他表示,氣體“像沸騰的熱水蒸發形成的氣流一樣緩緩升空,接著溫度降下來,一旦變得密集起來,它們會形成這些圓塊狀外形。”

大規模爆發

太陽爆發的溫度圖,紅色和橙色部分溫度較低(6萬~8萬開爾文),藍色和綠色溫度較高(100萬~220萬 開爾文)。黑色頭髮似的東西是攝像機上的灰塵造成的。高溫氣體有效地減慢了日冕雨的回落。

太陽爆發的溫度圖,紅色和橙色部分溫度較低(6萬~8萬開爾文),藍色和綠色溫度較高(100萬~220萬 開爾文)。黑色頭髮似的東西是攝像機上的灰塵造成的。高溫氣體有效地減慢了日冕雨的回落。2010年4月,美國國家航空航天局(NASA)的太陽動力學觀測衛星(SDO)觀察到了近年來最強烈的太陽爆發,記錄下的場景不僅壯觀,還能解決太陽物理學領域長久以來一直存在的一個問題。

數十億噸的磁化電漿噴向太空,爆炸的碎片又跌回太陽表面,此次觀測得到了目前最精確的數據。天文學家之前也觀察過太陽爆發,但規模一般沒有這么大,細節也沒有這么多。研究小組成員表示,SDO此次觀測的空間、溫度、光譜解析度都是其他望遠鏡不可比擬的。

日冕雨噴發後又落回太陽表面這不奇怪,太陽的引力非常強,但是回落的過程相對來說是比較慢的,這一點一直令研究人員迷惑不解,太陽引力按說應該能讓日冕雨回落得更快才對。SDO此次的研究,第一次為這個問題提供了答案。

研究者表示,日冕雨回落時受到了熱氣“墊子”的支撐,之前的研究中觀測不到這種現象,但它確實存在。SDO的獨特能力是溫度採樣,它配備有稱為大氣成像組件(Atmospheric Imaging Assembly, AIA)的一組紫外線望遠鏡,能夠遠距離測量太陽大氣中的氣體溫度。日冕雨相對來說溫度較低,“只有”6萬開爾文,當日冕雨回落時,會部分地被下層溫度更高(100萬~220萬開爾文)的物質緩衝。

現象

由納米耀斑從下方加熱的氣體冷卻並高度凝結生成雨,而磁波會使高空的氣體溫度過高,根本無法凝結。

氣體像沸騰的熱水蒸發形成的氣流一樣緩緩升空,接著溫度降下來,一旦變得密集起來,它們會形成這些圓塊狀外形。