作品簡介

斫琴圖

斫琴圖作者:顧愷之

技法:設色

形式:橫幅

材質:絹本

原作尺寸:29.40x130.00cm

作品簡介

顧愷之(約344-405年):字長康,小字虎頭。中國東晉時代畫家,江蘇無錫人, 尤擅人物畫。約364年在南京為石棺寺畫維摩詰像,引起轟動。工詩賦,善書法,時人稱為“才絕、畫絕、痴絕”,他的畫風格獨特,被稱為“顧家樣”,人物清瘦俊秀,所謂“秀骨清像”,線條流暢,謂之“春蠶吐絲”。著有《畫論》、《魏晉勝流畫贊》和《畫雲台山記》三本繪畫理論書籍,提出“以形寫神”的傳神理論。與師承他的南朝宋陸探微、梁張僧繇,並稱“六朝三傑”。而“像人之美,張得其肉,陸得其骨,顧得其神,神妙無方,以顧為最”。與陸探微合稱“顧陸”,形成“密體”畫風,以區別於南朝梁張僧繇、唐吳道子的“疏體”。

作品鑑賞

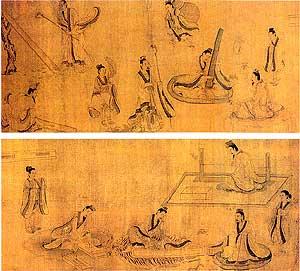

此圖雖不及《洛神賦圖》有名,也不及《洛神賦圖》更具代表性,但在風格特徵上仍凸現出顧愷之的千古一絕。這幅圖描繪的是古代文人學士制琴的場景。由於沒有具體的歷史故事背景,也沒有相關的文字說明,因此很可能是脫離文字的故事性而強調人物的各自特徵。從畫面上看,也確實難以找到故事發生的連貫性和時間的遷移性特點,只是呈現一個製作場面。各人製作的工藝雖有個同,但從畫面的空間布局上看,工藝流程的先後次序不明顯,而且人物之間的關係也缺乏確定性與連續性。在古代的長卷人物畫中,通常都注重故事的敷演,表達一定的倫理道德觀念。此畫恰在這一點上忽略不計。此畫在人物的神態表現上是頗為傳神的。如右上角的一文土獨坐於一長方席上,右手食指尖在木架絲線的中部輕輕地撥動,其目光下注卻又不駐於何物,整個臉部呈全神貫注傾聽狀,這正是調定音律時所特有的表情神態,此態可謂傳神矣。

《斫琴圖》中所繪人物,或挖刨琴板,或上弦聽音,或製作部件,或造作琴弦。畫面寫實而生動。其中琴面與琴底兩板清楚分明,琴底開有龍池、鳳沼。說明當時琴的構造形制,已是由挖薄中空的兩塊長短相同的木板上下拼合而成。圖中琴面板和底板的形狀,對研究古琴形制、鑑別古琴年代有著極大的價值。

從《斫琴圖》分析,魏晉時期琴的製作已經形成了完善的規範。從畫面上看,似有兩種古琴,它們都是全箱式,琴身出現了額、頸、肩等區分,但圖中兩種古琴造型仍與漢彈琴俑的大體一致。這一樣式的琴體還可見於河南鄧縣北朝彩繪畫像磚墓出土的《商山四皓圖》以及陝西三原唐初李壽墓線刻壁畫伎樂圖中。