奉天省立文會書院

|

| 校門 |

英文名:ManchuriaChristianCollege

文會——取自《論語·顏淵》君子以文會友,以友輔仁。

簡介

1876年(光緒二年)2月,蘇格蘭長老會羅約翰牧師小北關租房設堂講道,建立奉天基督教神學校,系國小。1902年11月1日(光緒二十八年),在原教會學校的基礎上,丹麥路德會、愛爾蘭長老會、蘇格蘭長老會聯合創立教會大學。1904年增招國中班。1909年,該校遷到大西門外一經街,繼續購置校地26640平方米,建四層樓房一幢。1910年學校主要建築最後落成,定名為“文會書院’。文會書院系大學性質,“以灌輸普通科學,演繹基督教理為宗旨,中西教員十,學生八十九”。該院分為本科和預科。預科學制一年,學習普通課,本科學制三年,分法、理、醫、 |

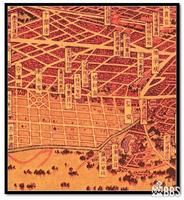

| 1936年瀋陽地圖文會書院位置 |

初設校址於遼寧省瀋陽市大南關;1910(宣統二年)年遷至瀋陽一經街。分文理兩科。招收中學畢業生。系大學。注重宗教教育和西方文化。1919年(民國8年)增設中學部。1924年(民國13年)大學部停辦。大學部神科併入奉天神學院(今東北神學院),文會書院改名為奉天(瀋陽)私立文會高級中學。

1912年(民國元年)5月,英國長老會利用庚子賠款重建東關教會——基督教中華自立教會[今瀋陽基督教東關教會]在大東關成立,附設文華中學。文華中學校址設於瀋陽東關教會內[今瀋陽東關基督教堂]。1915年(民國4年)2月,基督教長老會在東關黃土坑創辦文華國小。隨後文華中學遷往黃土坑。文華中學是瀋陽東關基督教會的附屬學校。初為舊制中學。1930年(民國19年)奉天(瀋陽)文華中學校址由瀋陽市東郊黃土坑遷到大東邊門外,更名為文華初級中學。1946年遷到一經街併入文會高級中學。

民國時期教會大學共有二十三所。其中基督教大學二十所:文會書院建築1919年10月在上海參加中國大學校長會議,組建中國教會大學聯合會的十四所在華教會大學。這十四所大學是:燕京大學、齊魯大學、金陵女子大學、金陵大學、東吳大學、滬江大學、聖約翰大學、之江大學、福建協和大學、嶺南大學、長沙雅禮大學、湖北文華書院、武昌博文書院、華西協和大學。這十四所大學在當時已分別設有文科全部課程,多數設有理科或工科。為了表達簡潔,通常將這些大學稱為“在華十四所”當時未加入教大聯合會,但已開設大學課程(包括部分課程)的教會在華高等教育機構有瀋陽文會書院、寧波聖公會學院[寧波三一書院]、太谷銘賢學堂、岳陽湖濱學堂、福州華南女子學校[華南女子文理學院];其中嶽陽湖濱學堂和華南女子文理學院當時已開設文科大學的全部課程。為了表達簡潔,通常將它們稱為“會外五所”。協和醫學院(北京)於教大聯合會建立的當年才開設醫學本科,1920年加入為聯合會成員;但是該校在課程設定和資金來源方面和上述十四所大學有區別。簡稱“協和”。此外天主教教會大學3所:輔仁大學,簡稱輔仁,起初由中國神父創設的教會大學有上海震旦大學,簡稱“震旦”,天津工商學院,簡稱工商。從宗派關係對神學院校分類據統計,1920年全國13所招收高中畢業程度以上學生的神學院校中,有6所為某宗派獨辦並為該宗派服務,其中聖公宗3所(聖約翰大學神科、文華書院神科,寧波三一書院),浸禮宗一所(滬江大學神科),信義宗1所(信義宗協和學道院[湖北信義神學院])、長老宗1所(文會書院神科)。其餘7所學校為3至8個宗派的合作事業(包括燕京大學神科、齊魯大學神科、金陵神學院、湖南協和神學院[湖南聖經學院]、福建協和大學神學院、華西協和大學神科、廣州神道學校[廣東協和神學院])文會高中在一經路後為瀋陽市委家屬院住址,院內一座法式灰色二層小樓,瀋陽第一任市委書記黃歐東曾住於此,後又有組織部長申之蘭,宣傳部長趙阜等到先後住過這裡。學校設備齊全,有化學、物理實驗室,廣大的體育場,400公尺跑道,籃、網、排、桌球類齊全,學生只有三班,每班40人,所以教出的學生總體水平高。設校長兩人,分別由中英人士擔任。現為瀋陽市瀋河區一經街第二國小[即一經二校]所在地。

名稱變更

英國教育學博士郭承全校長1950年

|

| 文會書院建築 |

1952年4月5日原東北人民政府工業部(52)工教中字第27號命令,將工業部管理局工科高級職業學校改名為瀋陽輕工業技術學校。8月根據中央人民政府輕工部(52)人字第8375號令:瀋陽輕工業技術學校改名為瀋陽輕工業學校[黃炎培題]。

1954年瀋陽輕工業學校(纖維造紙工業專業)併入天津造紙工業學校,後參與合併組建河北輕工業學院,並相繼更名為天津輕工業學院、天津科技大學。

1954年6月更名為瀋陽橡膠工業學校;

1956年7月遷至青島,改名青島橡膠工業學校

1958年9月2日在青島橡膠工業學校的基礎上,成立山東化工學院[郭沫若題],直接招收本科生。

1961年青島第二橡膠廠青島橡膠工業學校(橡膠工藝和橡膠機械專業)併入山東化工學院

1958年青島第二橡膠廠青島橡膠工業學院創建(合署)

1968年青島橡膠工業學校併入山東化工學院

|

| 主教學樓前畢業照 |

1998年由原國家化學工業部劃轉山東省領導

2001年青島工藝美術學校併入青島化工學院

1962年青島美術專科學校創建

1963年青島美術專科學校改建青島市美術學校

1981年青島市美術學校更名青島工藝美術學校

2002年3月經教育部批准更名為青島科技大學[邵華澤題]。

2003年青島化工學院更名為青島科技大學。

文會學子

朱霽青(1882-1955),1899年(清光緒二十五年)入奉天文會書院後肄業,1902年東渡日本,入東斌學堂學習軍事。在日本期間加入中國同盟會。東北抗日救國軍總監部總監。抗戰勝利後,任東北行營政治委員會委員。1949年去台灣,任台灣當局總統府國策顧問。1955年病逝。 |

| 文會書院滑冰 |

董德嘉(1899-1980),1915年自奉天(瀋陽)文會書院畢業鞍山市基督教會長老

陳北辰1931年“九·-八’事變後,在文會中學補習。歷任安東市(今丹東市)市長,中共安東市委第二書記,遼東省委、遼寧省委統戰部部長,遼寧省委常委、秘書長,遼寧大學黨委書記,遼寧省副省長,遼寧省第三、四屆政協副主席和第六屆人大常委會副主任。第四屆全國政協委員。

張育明(1913-2001)1931年至1934年,在奉天瀋陽文會中學高中讀書。中國歸國華僑聯合會遼寧省委員會副主席、僑聯中央委員會委員。

牛平甫(1915-2008)1931年考入瀋陽文會書院讀書。建國後,歷任北票中學校長,熱河省教育廳廳長,遼寧省教育廳副廳長。中國人民政治協商會議遼寧省委員會原副主席、中國民主促進會中央原常委、原中國民主促進會參議委員會常委

何錫麟(公元1921~今),錫伯族,錫伯名何葉爾·李力,曾用名何乃祥、李力。著名化學工業專家。1937考入奉天文華中學(後併入文會高中)

戴天民,理性力學家,力學教育家。1947年,他以最高分數考入瀋陽文會高中,目的是為了畢業後能去英國留學以便擺脫困境,有所作為。不到半年,因無經濟來源只好離開這所當時令人嚮往的教會學校。現為中國礦業大學北京研究生部兼職教授和博士生導師。

何濱,1947年入瀋陽文會高中。現為魯迅美術學院教授,中國美術家協會會員。

閻述詩(1905-1963)我國現代愛國音樂家,特級數學教師。幼年就讀於瀋陽文會書院,後又就讀於北京匯文中學。

崔恩選(1917-1998)中國化學學會理事、河北省化學學會副理事長1925年入朝陽基督教會崇德國小讀書;1931年入錦州基督教會育賢中學讀國中,1934年入奉天基督教會文會中學讀高中;1937年赴日本東京大學套用化學科留學,1942年10月25歲畢業回國。

韓朔1918年4月15日(農曆)生,電工學家,中學時韓朔在教會學校文會高中念書,校長和主要老師為英國人,初步了解一點西方世界。大學在哈爾濱工業大學求學。那時是日本占領時期,同學半數以上是日本人,但因為韓朔成績很優秀,總是第一,受到了同學和老師的認可,擔任班長工作。1942年畢業後,韓朔留校任教

劉希文(1916~2003)遼寧省鐵嶺縣,先後在開原師範、瀋陽文會高中讀書,1935年在北平東北大學學習,外貿部黨的核心小組成員、副部長兼任中日長期貿易協定委員會主任

王賓如字志儼,遼寧省遼陽人。生於1903年7月18日。1921年考入山東濟南齊魯大學理化系。1926年大學畢業後,回到母校瀋陽文會中學教書,後任校長。1929年與法庫縣純貞女校校長景星瑞結婚。1938年,住恩施的美國路德會為給萬縣的協同神學院培養後備生,擬在萬縣創辦一所中學,遂聘王賓如前往萬縣籌辦協同中學。1939年,王賓如抵達萬縣任校長。1940年9月,協同中學(ConcordiaMiddleSchool)[今重慶市萬州第二高級中學]與文德中學合併,在高筍塘半邊街路德國小的後院正式開學。1950年,王賓如回到瀋陽,在建於母校文會中學舊

|

| 現在的一經二校 |

鄧綏甯(1914.1.24~1996.2.26)本名鄧士銘劇場藝術家.製作人.學者專家。九一八事變後,就讀文會高中,1932年編寫獨幕劇《頭號病室》,為其劇本處女作。1938年齊魯大學中文系畢業。曾任中學教師、長白師範學院副教授。來台後,曾任教育部特約編審,台灣藝術專科學校[今台灣國立藝術大學]影劇科主任,並任教於政治大學、政治作戰學校、澹江大學、東海大學、中國文化大學、台灣藝術專科學校。

張辛實(1916~1984)原名張英華,愛國作家、電影導演。1931年"九·一八"事變後,他加入了"東北抗日青年大同盟"。1933年他入瀋陽市的一所英國人辦的教會學校文會書院,。1936年春,考入日本大學藝術科攻讀電影專業。1946年任東北電影製片廠副廠長,1982年任中國電影家協會吉林分會副主席

吳伯威(1914-2006)遭“九一八"事變而轉學瀋陽文會中學和北平知行中學;畢業後考入北大中國語言文學系。我國當代著名的寫作理論家1980年起,先後被選為全國寫作學會副會長、顧問,吉林省寫作學會理事長、名譽理事長

紀剛美國華裔作家本名趙岳山。1920年生,遼寧遼陽人。就讀瀋陽文會高中時期,紀剛得了「狂讀症」,創下一年讀上百本閒書的紀錄。除了紅樓夢、三國演義等古典文學,還在敵偽統治下暗地讀了許多由津滬運來的五四之後的新文藝刊物。七七事變後就讀滿洲國的遼寧醫學院醫科,曾任台南第四總醫院小兒科主任,在台南開設兒童專科醫院。著有散文集《諸神退位》、《做一個完整的人》,小說集《滾滾遼河》等。

那恕(1915-1938),在瀋陽文會中學讀書時,正值“九一八”事變爆發,八路軍晉察冀軍區游擊1支隊政治委員,1938年於河北省淶水縣作戰犧牲

柳國明(1897—1938),次柳東亞,遼寧遼陽人。早年在奉天省立文會書院就讀,後在北京協和醫科大學生物系畢業。留學美國,在美國愛歐瓦省立農工大學獲碩士學位,在美國密西根大學獲農學博士學位。1928年回國後,受東北大學的聘請,任教育學院生物學系主任教授。1929年,組建東北大學農學院,擔任東北大學農學院第一任院長。他長期從事生物學研究,是我國生物學、農學方面著名學者

齊希武:原為瀋陽同盟會活動中心——奉天文會書院學生,1906年加入同盟會,曾任長春基督教中學校長。清末東北三大革命報刊吉林《長春日報》創辦人之一(另外兩大革命報刊是哈爾濱《東陲公報》、奉天《大中公報》)

金冶(1913.9.25-),滿族,原籍北京,生於遼寧瀋陽。1932年在瀋陽文會書院文科畢業。1938年至1943年在北平從日本油畫家橫山央兒專攻油畫,並在橫山畫室任教。1945年在北平曾經創辦《平津晚報》。1946年至1948年先後在華北聯合大學美術系、哈爾濱大學、東北科學院、東北大學美術系任教。1949年任天津美術館副館長、天津美協副主席。1950年調任中央美術學院華東分院理論教研室主任,曾兼任學報《新美術》、《美術譯叢》主編。現為浙江美術學院教授。中國美術家協會會員、美協浙江分會美術學院教授。中國美術家協會會員、美協浙江分會理事。長期從事美術史論研究,兼擅油畫。著作有1956年出版的《繪畫色彩方法論》,並在報刊上發表有《正確評價繪畫上的印象主義》、《關於繪畫的抽象主義》、《色彩的理論和實踐》等論文。

蔡天心(1915.6.21--1983.3.5)原名蔡國政,遼寧省瀋陽市常家灣子村(屬東陵區)人,參加革命後改名蔡捷,又名蔡天心,著名作家。1931年“九·一八”事變後,年僅16歲的蔡天心考入瀋陽文會高中,接觸到魯迅、高爾基革命作品,受到新思想的啟蒙。1937年畢業於四川大學中文系,歷任成都《新民報》副刊編輯,延安中央研究院文藝理論研究員,中共遼西地委宣傳部副部長,吉林大學教授,遼寧學院(今大連大學初等師範學院)院長,《東北文藝》主編,東北文聯秘書長,中國作家協會遼寧分會專業作家、副主席。

傅世英1919年11月出生於吉林省德惠市書香門第,祖父是一位心地善良、性格開朗的虔誠基督教徒,幼時就接受“博愛,仁慈”為核心的基督教義薰陶,為後來的品性和素質形成,打下了堅實基礎。傅世英教授勤奮治學,在“瀋陽文會高中”僅讀完高中一年級,就考取了瀋陽盛京醫科大學,從此開始了半個多世紀的從醫生涯。哈爾濱醫科大學終身教授。

富景隆原哈爾濱工業大學數學系教授。曾擔任全國碩士研究生入學考試數學命題組副組長、命題審定組組長等。1948年瀋陽解放,當時17歲富景隆正在讀瀋陽市私立文會高中2年級。後進入東北軍區軍事工業專門學校。全國的解放,黨中央決定將軍事工業學校各專業的學生,一律保送到東北工學院(現東北大學)。1954年畢業分配到哈爾濱工業大學任教,直至1996年離休。

杜西林遼寧鐵嶺人革命烈士瀋陽文會高中文科畢業黃埔軍校第十一期東北民主聯軍(即東北人民解放軍)保全第1旅第1團第2營第6連(隸屬我軍王牌軍陸軍第54軍130師)指導員。1946年4月在解放東北戰爭中犧牲于吉林省四平市三道林子。

李渤仲(1918~1994)蒙古族。遼寧瀋陽人。先後畢業於瀋陽文華中學、北京育英中學、西北聯合大學。民國31年(1942年)在西北工學院機械工程系畢業後,任助教。同年起歷任昆明中央機器廠助理工程師、英國CBI實習工程師、閔行通用機器廠副工程師。1949年任大連工學院副教授。1955年入上海交通大學任教,1957年任教授、博士研究生導師,兼大連理工大學教授。長期從事船舶內燃機教學和科研工作。曾任“東風”萬噸輪主機主任設計師。科研成果“V型發動機偏振問題”分別獲1977年上海市科技成果獎和全國科技大會獎。著有《船舶內燃機扭振》一書,為扭轉振動的開拓先行者。在國內外發表《活塞式發動機軸系耦合振動問題》、《V型發動機偏振問題》等幾十篇論文。當選為上海市第七、八屆人民代表,上海市內燃機學會第一屆理事長。

閻海文(1916―1937)遼寧北鎮大市鄉道台子屯人,滿族。伯父閻祝三在清光緒年間考取武進士。父親閻仲三曾考取武秀才,1930年前,在熱河都統湯玉麟部下任副官。海文幼年時與母親生活在鄉下,15歲考入瀋陽東關文華中學。1931年“九一八”事變後,流亡北平,就讀於北平東北中學。1934年秋,考入杭州筧橋中央航空學校。1936年10月畢業,分配到空軍第五大隊二十四中隊見習。1937年4月任少尉飛行員。中國空軍飛行員,早期抗戰的民國空軍英雄和第一個被日軍“厚葬”的中國勇士。

趙孟原(小松)作家。又名趙樹權,筆名:夢園、白野月、MY。1912年10月4日、生於遼寧省黑山縣大虎鎮。1932年參加白光社。從奉天公報社發行雜誌《白光》。1934年文會學院西洋文學科畢業。進《民聲晩報》(奉天)工作。編輯副刊《文學周報》。1935年進大連的《滿洲報》工作。1937年1月編輯副刊“文藝專頁”。年末,轉新京參加《明明》。

|

| 英國教育學博士郭承全校長 |

1938年參加弘報處企畫訪問日記者團去日本。進滿洲雜誌社,成《滿洲映畫》(1941年改名《電影畫報》)主編。1939年參加創刊《藝文志》。1941年藝文書房副總經理。以《北帰》獲獎文藝盛京賞。1946年《中國新聞》主編。

高鵬振(1898-1935),別號“高老梯子”,黑山縣朝北營子人。1920年畢業於奉天文會書院,曾在新民任警察署長。因好交際經常與綠林好漢來往,被革職後投身綠林。在新民、黑山一帶拉起500餘人的胡匪隊伍。不久做了遼西一帶綠林盟主。他的隊伍從不亂搶亂奪,專門殺富濟貧。九一八事變的當夜,他從瀋陽返回遼西(當時正在瀋陽養病),召集綠林舊部,同年10月10日舉旗抗日。屢建功勳。1932年4月,被編為成慶龍第十二路抗日救國軍第一支隊。一直戰鬥到1935年11月犧牲為止。