疾病病症

放射性腎炎

放射性腎炎從中醫學的角度分析,放射線屬毒熱之邪,熱邪過亢,毒火上攻清竅可出現頭痛、頭暈、注意力不集中、記憶力減退、嗜睡、失眠等症狀;熱毒傷陰,陰精虧耗則體溫升高且不穩定、口乾舌燥、皮膚脫屑、脫髮、尿黃便秘、舌質紅、苔黃及脈沉、細、數等;毒熱灼傷脾胃,則妨礙運化水谷的消化機能,出現食欲不振、噁心嘔吐、消化不良、腹脹、腹瀉諸症;灼傷肺臟,則影響肺的宣發與肅降功能,並產生咳喘肺氣失宣等呼吸道感染現象;毒熱邪氣傷及肝腎,致肝腎虧損,則出現情緒不穩、煩躁易怒、筋脈失養而手足顫動、腱反射異常、爪甲變形脆裂、肝區疼痛、腰膝關節疼痛等症候;腎藏精,其華在發,腎精虧損,故引起脫髮;熱毒傷及血脈,則有齒衄、鼻衄、皮膚出血點及瘀斑等出血傾向;熱毒消耗人體正氣,致人氣血虧虛,陰精不足,則產生全身虛弱疲乏,抵抗力降低,精神萎糜不振,勞動力下降等現象。

雖然正氣由眾多因素所構成,但放射性損傷患者全身抵抗力降低顯然與白細胞數量減少有密切關係,一般認為,白細胞總數和淋巴細胞絕對值是確定人體受放射性損傷程度的指標之一。全身衰弱疲乏與血管張力降低、鈣磷代謝等水電平衡紊亂亦有一定關係。

疾病病因

放射性皮炎

放射性皮炎高能電離輻射包括α、β粒子、γ射線、χ射線和中子射線等。其中χ射線是人工設備製造的,而α、β粒子則來自放射性物質的衰變,如鈾、銫—137和釷等。χ射線和γ射線都是高能磁輻射,而α、β射線則是帶電荷的亞原子粒子流。

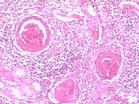

當這些射線闖入人體時,它們會以很大的能量來破壞細胞的染色體、酶,使細胞的正常功能發生紊亂,也可破壞機體神經體液調節和許多器官組織,致使全身功能紊亂,甚至造成死亡。如對狗全身照射60CO(鈷)500拉德(是計算輻射劑量的單位之一,一個拉德等於每1克組織吸收100爾格的能量。一般認為一個人吸收輻射劑量不能超過300拉德)後1小時,就會出現骨髓血竇擴張、出血或白細胞滲出;1天后血竇完全破壞。照射後細胞分裂現象消失,幼稚細胞壞死,吞噬細胞出現,吞噬並清除核碎片及受損傷的白紅細胞,等等。

當以致死劑量照射時,可因急性血液循環障礙而在照射當時休克死亡。照射後未立即死亡者,可因急性放射病,導致實質器官急性變性和功能障礙,特別是心肌急性變性、心肌炎、纖維素性心包炎、腦出血、水腫及神經細胞崩潰、廣泛組織器官出血等,亦可導致最後死亡。如以400拉德X射線對全身照射,可使皮膚發生病變,甚至死亡。

由於科學技術的發達,人們受輻射的機會增多了,如原子能的和平利用,工農業、醫學和科學研究領域中廣泛地利用x射線和放射性同位素,如果使用不當,不注意保護,就會對人體造成損傷,甚至造成死亡。放射性損傷多為職業性損傷或意外事故,但也曾見用放射性物質進行自殺或他殺的案例。

需要法醫學鑑定時,法醫應與有關專業工作者協同勘驗。

應了解案情和發案過程,並檢驗放射源。一般由外照射引起急性放射病死亡者,體內無放射物質遺留。如果是口服或注射大劑量放射性核素致死者,體內可檢出放射性物質。活體可採取血、尿進行測定放射量。在檢驗時,應注意防護工作,特別是在解剖取樣時,更應防止射線的損傷。

如果查明放射物質存在,又驗明屍體組織有明顯的急性放射損害病變,才可鑑定為放射性損傷致死.

診斷預防

植入放射性元素

植入放射性元素一個人在接受放射治療或在事故中受射線照射後出現症狀,應懷疑有射線損傷。檢查機體功能障礙的方法很多,但現在尚無用來診斷輻射損傷的特殊方法。預後根據總劑量、劑量率以及在體內分布情況而定。反覆進行血液和骨髓檢查可了解損傷的嚴重性。

若出現大腦綜合徵或胃腸綜合徵時,診斷比較明確,但預後很差。出現大腦綜合徵,常在幾小時至幾天內死亡;胃腸綜合徵常在3~10天內死亡,雖然有的人能存活幾周;造血系統綜合徵常在8~50天內死亡;也可能在2~4周間因嚴重感染或3~6周間因大出血導致死亡。

慢性射線損害,有可能是在不知道或被忽視有外照射的情況下,受到輻射,診斷很困難,甚至不可能。如果懷疑為射線損傷,應尋找職業輻射的可能性,可到有關保存輻射記錄的機構查閱資料。對明顯受到輻射並出現異常的人,可以定期檢查細胞中含有遺傳物質的染色體。但這些檢查結果不一定得出肯定的結論。如受到輻射,應定期檢查眼是否出現白內障。

疾病治療

放射性物質沾染的皮膚應立即用大量的水沖洗,如有可能,套用專門清洗液清洗。小的皮膚破口,必須仔細沖洗、清創,清除所有放射性微粒。如果吞食放射性物質不久,應立即設法催吐。如果接受過量輻射,應進行呼吸監護和尿的放射性檢查。急性大腦綜合徵是致死性的,傾向於姑息療法;減輕痛苦、焦慮和呼吸困難。使用鎮靜藥物控制驚厥。

腹部放射治療引起的急性放射病,可在放射治療前服用抗噁心、嘔吐藥物(止吐劑)來減輕症狀。

胃腸綜合徵可用止吐劑、鎮靜藥和刺激性小的飲食緩解症狀。可進食流汁。反覆輸血、使用抗生素,有助於患者渡過受輻射後最初4~6天的危險期,直到胃腸道的新細胞開始生長。

造血系統綜合徵,以輸血來糾正貧血。使用抗生素,絕對避免與帶有病菌的人接觸防止感染。必要時施行骨髓移植術,但除了用患者同卵雙生的骨髓外其他移植的成功率較低。

慢性輻射遠期效應的治療,首先要消除輻射源的影響。能用藥物將有些放射性物質如鐳、釷和放射性鍶從體內排除,藥物吸附這些物質後從尿中排出。但這些藥物只有在受輻射後立即用藥效果最好。放射性潰瘍和腫瘤應手術切除和外科整形手術修復。輻射引起的白血病治療與其他白血病相同,都用化學療法(見第157節)。通過輸血糾正貧血是暫時措施,因為輻射損傷的骨髓不大可能再生。不育不能治癒,但對因卵巢、睪丸功能障礙引起的性激素水平低下,可用激素替代療法。

相關損傷

皮膚反應和損傷皮膚早期可發紅髮癢、疼痛,或紅斑、脫皮,護理不當可造成局部破潰、滲液,繼發感染;晚期皮膚損傷為色素沉著、萎縮、深部纖維化。放療中應保持照射野潔淨,但不要擦洗弄破皮膚。早期反應可適當停照1~2天,—般反應不影響繼續治療。

胃腸系統放射反應和損傷

(1)急性放射性食管炎:多見於頸部及胸部腫瘤進行放射治療的病人,發生在放射治療7~15天后。

臨床表現:吞咽時胸骨後疼痛,可見少量吐血。出現放射性食管炎時可行對症處理,進軟食,禁刺激性食物,疼痛厲害時,飯前可含咽2%利多卡因液。藥物治療,地塞米松0.?5mg,每日3次含化,—般5~7天臨床症狀大部分消失,不必中斷治療。

(2)急性放射性胃炎:易發生在上腹部放療時。臨床表現:噁心、嘔吐、食慾減退。發生急性放射性胃炎時應避免刺激性食物,服用維生素B,,解痙止吐藥可緩解。

(3)急性放射性小腸炎:易發生在腹部照射時,以噁心、嘔吐、痙攣性腹疼及腹瀉為主,偶有出血、小腸梗阻、穿孔或瘺管形成。放射劑量>500cGy,乙狀結腸最易受損傷,可出現腹痛、里急後重及便血等。肛門黏膜及肛門周圍皮膚對放射線敏感,易局部滲出、糜爛及繼發感染。

(4)急性放射性肝炎:肝臟接受放射劑量達3300cGy時,特別是與化療並用時,易發生急性放射性肝炎。一般發生在放療後1~2個月,有的潛伏期達10個月。主要臨床表現,除了噁心、乏力外,可見短時期內肝臟迅速增大,出現大量腹水,有時伴有黃疸.肝功能檢查提示肝功能損害。

暫時尚無特效的治療方法,主要以對症治療為主,給予高蛋白、高熱量飲食,限制鹽的攝入,給予B族維生素、維生素C,較大劑量的維生素E和肝泰樂等保肝治療。皮質激素可以試用,但作用尚不肯定。

放射性肺損傷

急性放射性肺炎是危害性較大的併發症。照射劑量3000—4000cGy3—4周后,所照射的肺呈現急性滲出性炎症。每一位肺部照射的病人都有這種改變,但大多數不產生症狀,此時若有感染即產生症狀,叫急性放射性肺炎。若不產生症狀,照射結束後,炎症逐步吸收、消散,逐漸形成不同程度的肺實質的纖維變。肺纖維化發生於照射後6個月左右,逐漸加重,到一年達到最嚴重的地步。

放射性肺炎的形成與照射面積關係最大,與劑量及分割、機體因素、個體差異、有無慢性肺疾病與放射性肺炎的發生也有一定的關係。放療中並用ADM、PYM、VCR等抗癌藥及吸菸也易促使放射性肺炎的發生。放射性肺炎的治療主要是用大劑量的抗生素及腎上腺皮質激素,尤其是大劑量使用腎上腺皮質激素連續數周。其他可給予支氣管擴張劑等對症治療。

中樞神經系統放射性損傷

(1)全腦放療的急性反應:表現為腦水腫、顱內壓增高,頭痛、噁心、嘔吐,給予少量地塞米松可緩解,還可出現疲勞、嗜睡、大腦局灶性壞死。其他慢性損傷表現為記憶力喪失、視覺異常等,無特殊治療。

(2)放射性脊髓炎;早期損害出現於放療後數月內,病人低頭、屈頸時出現電擊樣症狀,向肢體或背部放射,約持續4—8個月,個別達數年。

晚期可表現為脊髓橫貫性損傷,多見於脊髓照射劑量≥5000cGy時,表現為下肢感覺異常,如灼熱感或疼痛等,進而出肌無力,呈進行性,終至出現損傷平面以下截癱,伴膀胱或腸麻痹。放射性脊髓炎要以預防為主,即給予合理的設野及劑量。急性期可即時給地塞米松,輔以神經營養及擴張血管藥物等。一般的放射反應是允許的,如皮下組織纖維變,肺照射後纖維變,腹部照射後輕度腹瀉,腦照射後記憶力減退及頭頸部照射後口乾等,但是有些放射損傷,例如放射性截癱、腦壞死、肺壞死、骨壞死以及腸穿孔等,因為會給病人造成極大的痛苦,甚至危及生命,應嚴格避免發生。