基本資料

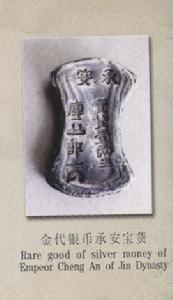

名稱: 承安寶貨銀錠

製造年代: 金朝

材料: 銀

規格: 長4.8厘米,厚0.55厘米,重58.5克

收藏地: 中國錢幣博物館

簡介

1981年,中國人民銀行黑龍江分行在清理庫房時發現四件(一兩半)承安寶貨銀鋌。1985年在黑龍江阿城又發現一件(一兩半),引起了錢幣界的轟動,從而澄清了原來對承安寶貨的誤解。1986年中國人民銀行遼寧分行在庫存的雜銀中又發現二件(一兩),1987年6月內蒙古興和縣也發現一件(一兩半),至今一共是八件。

金章宗承安三年(1198年)曾命西北二京、臨潢、遼東等路,一貫以上俱用銀鈔、寶貨。這就是說承安寶貨的流通範圍很廣。金章宗承安二年,金已設立五京、十四總管府、十九路,“路”是金依照宋舊制設立的地方官制。五京中的上京府是金建國都城,位於現在的黑龍江阿城;東京府位於金的東南部,東南與朝鮮接壤,即現在的遼陽附近;北京府位於金的中部,即現在的北京,西京府位於金的西南部,西北部是蒙古,西接西夏,即現在的大同;南京府位於金的南部,既現在的開封。金規定承安寶貨銀鋌的流通範圍是西北二京、臨潢、遼東等路,臨潢府在北京的北部,遼東即是東京。所以其流通範圍即是現在的大同到北京、遼陽以北一帶。從承安寶貨的出土地點看,也在黑龍江、內蒙古、遼寧等省,是與歷史記載相符合的。

至今發現的承安寶貨只有一兩和一兩半兩種,一兩鋌長4.25厘米,兩端寬2.7厘米,腰寬1.9厘米,重40.2克。一兩半鋌長4.7—4.85厘米,兩端寬3—3.35厘米,腰寬2.1—2.2厘米,重58—60.5克。成色95%以上。按照承安寶貨每兩折錢二貫推算,其五等面值應該是一兩、一兩半、二兩半、五兩和十兩。

金代貨幣。從出土實物來看,宋、金時期的銀錠,多呈束腰銀板狀,板身厚實,板頭分方頭與圓頭兩種。而“仰面似船,覆置似案”的元寶形式尚不多見。銀板上的鏨文表明它多用於納稅,而且已有鑄造人、鑄造地、驗收人、過秤人、年月日等字和花押。由此可知宋金時期銀鋌管理嚴格,銀貨幣化加深。

承安寶貨是金代的一種白銀貨幣,因為當時鑄量稀少,流通時間很短,在上個世紀八十年代之前一直未被發現。所以,承安寶貨非常罕見,價值極其珍貴,因為長久未識其廬山真面目,所以不少錢幣學者誤以為它是圓形方孔的形制。直到上個世紀八十年代發現後,才澄清了原來人們對承安寶貨的種種誤解。

金朝在章宗時期,由於形勢的需要,政府加緊備戰,造成軍費與日俱增,財政入不敷出。政府為了消除財政危機,解決交鈔日益貶值、銅錢匱乏等種種矛盾,於承安二年(1197年)將“舊例銀每鋌五十兩”改鑄為便於流通的“承安寶貨”銀錠,自一兩至十兩,分為五等,每兩折錢二貫。據《金史·食貨志三》所載:“(承安二年)十二月尚書省議,謂時所給官兵俸及邊戍軍需,皆以銀鈔相兼。舊例銀每鋌五十兩,其直百貫,民間或有截鑿之者,其價亦隨低昂,遂改鑄銀名‘承安寶貨’一兩至十兩分五等,每兩折錢二貫”。這是中國歷史上自漢武帝以來第一次正式以銀為貨幣,即以白銀為法定銀幣。

使用範圍

其使用範圍比舊例銀更為廣泛,除了賦稅、軍費、俸祿之外,還用於商業流通。《金史·食貨志三》記載:承安二年,尚書省在建議發行承安寶貨時說:“舊例銀每鋌五十兩其直百貫,民間或有截鑿之者,其價亦隨低昂,遂改鑄‘承安寶貨’一兩至十兩五等,每兩折錢兩貫。”金代舊有的銀兩,重量都是五十兩的,值錢一百貫,民間使用時常常要切成小塊,稱交易。現改鑄承安寶貨,面值有一兩到十兩五種,每兩折錢二貫。由此可知,鑄行承安寶貨是為了取代碎銀,並與紙幣、銅錢相對應,是直接進入流通領域的白銀貨幣。

發現

外形

外形1981年,黑龍江省阿城縣楊樹鄉一帶(金故都上京會寧府附近)出土一兩半“承安寶貨”1枚;同年黑龍江省人民銀行清理庫存時又發現一兩半“承安寶貨”4枚。這兩次發現引起了錢幣學界的巨大轟動,專家學者紛紛對此發表看法。這兩次發現的5枚“承安寶貨”,形制相同,均為馬鞍形,上下寬,兩端圓弧,最長4.5厘米,腰寬2.1厘米,厚0.05厘米,重48.8克,四周鑄三道水波紋。面文、押記亦相同,表面中部均鏨刻“承安寶貨”、“一兩半”、“庫□”、“部□”及金人特有的押記符號,並非十分規範。無獨有偶,1986年遼寧省人民銀行在庫存雜銀中,也發現了與黑龍江省相類的一兩承安寶貨2枚。1987年6月內蒙古興和縣也曾發現一件一兩半的承安寶貨。黑龍江、遼寧、內蒙古所發現的8枚銀幣,事關重大、意義非凡,它使長期困擾在中國貨幣史上有關承安寶貨的謎團,迎刃而解。

金代對於黃金,雖然也倍加珍視,但不用作貨幣,流通支付只用白銀,所以金代對中國的用銀制度影響很大。金代初年,沿用遼、宋舊錢,因為境內銅礦資源缺乏,遂實行交鈔,與銅錢並用;後又鼓鑄銅錢,數量不多,便大量發行交鈔以充國用。儘管朝廷不承認白銀為本位貨幣和白銀儲備為貨幣基金,名義上也以錢貫為準,但實際上白銀在當時社會起到了本位貨幣的作用,取得了法定貨幣的資格。如要以銀鋌交納賦稅,當鈔法行不通時,政府甚至明令規定上交銀和鈔的比例,這使得白銀成為當時正式行用的通貨。這一客觀事實,從金代銀鋌中有很大一部分就是稅銀,那些加蓋“使司”戳記的銀鋌也是收繳稅銀的一部分,經過檢驗後又流通於世間得到印證。

鑄造流行

承安寶貨是金章宗承安二年(1197年)為解決財政經濟危機而鑄造發行的。金章宗統治時期(1189-1208年)是金代由興盛走向衰落的轉折時期,在紙幣貶值和銅錢匱乏的雙重矛盾下,金章宗於承安二年(1197年)推行新的幣制改革,即將原來鑄造的每鋌五十兩銀鋌,改鑄成面值為一兩至十兩的承安寶貨新銀鋌,每兩折錢二貫。在銀鋌上表明幣值,並分為五等,是起到了取代碎銀、籌措軍費的作用,成為投入流通市場的銀鑄幣。其與原有的白銀稱量貨幣有本質的區別,是對白銀貨幣的第一次變革,儘管其存在的時間只有一年半,但在貨幣史上地位不容忽視。至今發現的承安寶貨只有一兩和一兩半兩種,成色95%以上。按照承安寶貨每兩折錢二貫推算,其五等面值應該是一兩、一兩半、二兩半、五兩和十兩。

承安寶貨是真正意義上的白銀貨幣,並與銅錢、寶券保持兌換關係,是金代政府的法定貨幣。承安寶貨的用途廣泛,史書記載金章宗時期曾用白銀作為供給官兵薪俸和邊務軍需,獎勵南糧北運等,承安寶貨是取代舊例銀的白銀貨幣,其使用範圍比舊例銀更為廣泛,除了賦稅、軍費、俸祿之外,還用於商業流通。金代舊有的銀兩,重量都是五十兩的,值錢一百貫,民間使用時常常要切成小塊,稱量交易。現改鑄承安寶貨,面值有一兩到十兩五種,每兩折錢二貫。由此可知,鑄行承安寶貨是為了取代碎銀,並與紙幣、銅錢相對應,是直接進入流通領域的白銀貨幣。

承安寶貨在鑄行初期,得到了金代政府的扶持。曾規定政府發行的貨幣,有承安寶貨銀鋌和紙幣兩種,如果承安寶貨數量少而不夠用,可以增加鑄造。可見金代政府對承安寶貨的呵護。然而民間私鑄泛濫,為減少成本,在白銀中摻入大量銅、錫,造成承安寶貨成色下降,信譽受到嚴重破壞,導致商民拒用,商鋪倒閉。於是金政府不得不於承安五年(1200)停止鑄造發行。

歷史意義

見證歷史

見證歷史承安寶貨在鑄行初期,得到了金政府的大力支持。但流通不久之後,民間私鑄蜂起、泛濫,人們為降低成本,多雜以銅錫,造成銀錠成色降低,劣幣充斥市場,致使“京師閉肆,寢不能行”,導致商民拒用,商肆倒閉。面對如此局面,金政府束手無策,不得不於承安五年(1200年)被迫停鑄承安寶貨。承安寶貨從始鑄到停鑄,只有短短的三年時間,且鑄量少、流通地域狹窄,無實物流傳。加之,史書又沒有明確記載,故人們一直對其形制不甚明了。不過,亦有前人考證認為“承安寶貨”為鋌形。這一觀點,從近年出土的實物,基本得以證實。

承安寶貨是中國歷史上真正意義上的白銀貨幣,並與銅錢、寶券保持兌換關係,是金代政府的法定貨幣。承安寶貨的用途廣泛,史書記載金章宗時期曾用白銀作為供給官兵薪俸和邊戍軍需,獎勵南糧北運等,承安寶貨是取代舊例銀的白銀貨幣,其使用範圍比舊例銀更為廣泛,除了賦稅、軍費、俸祿之外,還用於商業流通。

至今發現的承安寶貨只有一兩和一兩半兩種,成色95%以上。按照承安寶貨每兩折銅錢二貫推算,其五等面值應該是一兩、一兩半、二兩半、五兩和十兩。承安寶貨流通的時間雖然只有短短的一年半,但其在中國貨幣史上卻有著重要的作用,它的鑄造和流通是對白銀貨幣的第一次改革。而且,承安寶貨存世量極其罕見,亦成為錢幣學者和收藏鑑賞家珍視的對象。

市場估價在人民幣10,000元左右。具有升值潛力。