詞語解釋

詞目

批鬥讀音

pī dòu釋義

批判鬥爭。文化大革命術語,“鬥私批修”的簡稱。往往採取“批判大會”、“批判小會”、“遊街”、“武鬥”、“文攻武衛”等形式來進行。批鬥就是對不滿意的人或事,經過大家的允許,共同把錯誤的地方指出來,然後擺在檯面上大家一起對這個人或事進行批評。與批評不同的是,批評可以在沒人的地方單獨訓話,但批鬥一定要在顯要的地方,而且一定要大多數都人知道。“批鬥”是中國術語,它是文化大革命中很鮮明的特徵,爾後就很少有人再用這詞語了。

示例

巴金《<寒夜>的回憶》:“在文化革命中,我曾被當作資本家批鬥過一次,就像我因為寫過《家》,給當作地主批鬥過那樣。”文革中名詞“批鬥”簡介

批鬥對象

關於批鬥對象定義並不清晰,而且帶有很強的隨意性,因此被批鬥目標包括:知識分子、地主、商人、和尚、修女、教士、老人小孩、甚至被後世統治者尊為“萬世師表”的孔子等、連當權派也被公開批鬥,包括劉少奇、彭德懷等等。這一期間受到波及的人不計其數,其中較為駭人聽聞的是大興縣。自1966年8月27日至9月1日,大興縣的13個公社、48個大隊,先後殺害“四類分子”及其家屬325人。最大的80歲,最小的僅出生38天,有22戶被殺絕。據海外學者估計,文革期間因不能忍受屈辱、毒打而自殺的有二十萬人。原因

“鬥私批修”是“文化大革命”的思想綱領,是“無產階級專政下繼續革命”理論的重要組成部分,是政治戰線上“以階級鬥爭為綱”的理論在思想領域中的套用,“無產階級文化大革命在思想領域中的根本綱領是‘鬥私批修’。”但是,“文化大革命”中的“鬥私批修”是有其特定含義的,它把一切個人利益都當成“私”去“斗”,實際上是提倡一種道德虛無主義;它把不符合極左思潮的各種思想都當成“修正主義”去批判,實際上把馬克思主義也批判了。比如,當年提出的“狠斗私字一閃念”、“靈魂深處鬧革命”等,實際上是提倡一種“禁慾主義”,“‘文化大革命’就是要在人們的靈魂深處爆發革命,以便清除物質利益、物質欲望對人們的誘惑。而這正是建立一個純潔無瑕、無私無欲的理想社會的重要保證。”形式

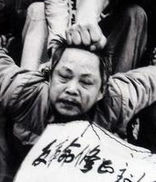

紅衛兵和造反派把中等階級敵人拉到台上,在他們的脖子上掛上大牌子(有更狠的給掛上沉重的鐵板)上面寫上階級敵人的名稱和其本人的名字,有的還在其頭上戴上與土豪劣紳一樣的長圓錐行的帽子,在其上面寫上“打倒(階級敵人的名稱和自己名字)”,還有把是領導幹部的兩手用墨水或黑油漆塗黑,稱為“反革命黑手”。先由紅衛兵或造反派頭頭宣布其罪狀(都是捏造的莫須有的硬栽上去的),然後帶領台上台下的許多人振臂高呼口號,口號的內容是“打倒某某或砸爛某某狗頭,有更甚著用火燒油煎等口號,最後當然還要高呼“無產階級文化大革命萬歲”,“毛主席萬歲”。在批鬥中被批鬥人始終都要彎著腰低著頭,喊一句口號還有人用手把被批鬥的人的頭往下按,年紀大的被批鬥人骨頭都硬了,腰都被弄傷了。還有更心狠手辣的把被批鬥人按跪在地上,有的還在膝下撒粹玻璃,膝蓋都是血。宣布罪狀後如被批鬥人進行辯解或不承認將會遭痛打(還有用鋤頭棍捅的)和陣陣的口號聲。被定為階級敵人的人,不是批鬥一次,要經常遭到這樣的批鬥。民主法理

現代國家立法的依據就是民主——立法機關需是民主機關,多數人同意方可立法。法律是作為固定的教條的方式來表達人民的民主意志。也就是說,民主法理之下多數人可以決定少數個別社會成員的處置問題。批鬥,可稱為直接民主的表現,既然法理是民主意志,那么直接表達民主意志則可以不通過法律教條的形式。而是民主多數議決。

文革時期的批鬥有文鬥武斗,這實際是當時尖銳的社會矛盾的體現。這裡需要指明的是,即便是直接民主,可以多數人處置少數人,也是有一個許可權問題,如死刑等重大決定,則應當以代表更廣範圍的多數民眾議決。

至於武鬥,在階級鬥爭的理論角度說,是階級戰爭的表現。文革的多數武鬥是由官僚集團挑起的,根本上說是反民主。武鬥至死等,本就不是民主批鬥的責任範疇。