起源發展

戰略石油儲備

1925年,法國成立“國家液體燃料署”管理石油儲備。

1944年,美國當時的內政部長哈諾德·伊克斯提出了建立國家戰略石油儲備的構想。

1956年,蘇伊士運河危機的爆發使艾森豪總統認識到了建立國家戰略石油儲備的重要性,再一次提議建立國家戰略石油儲備。但由於種種原因,上述建議始終未能在政府和美國國會間達成一致並付諸實施。

1973年第一次石油危機爆發後,世界油價上漲了5倍,引起西方經濟和社會的大動盪。由此,西方各國開始建立石油戰略儲備體系。

1974年,包括美國、日本、義大利、西德、法國在內的18個原油進口國簽署了《國際能源協定》,並在OECD(經合組織)中設定了國際能源署(IEA),以保證當國際社會石油供應再次出現危機時,為各成員國提供幫助。同時,還規定到1980年各成員國有義務保有相當於90天淨進口量的石油儲備。

到80年代,國際能源總署成員國的石油庫存達35億桶(約4.78億噸),相當於當時114天的石油消費量。

主要作用

戰略儲備的主要經濟作用是通過向市場釋放儲備油來減輕市場心理壓力,從而降低石油價格不斷上漲的可能,達到減輕石油供應對整體經濟衝擊的程度。對石油進口國而言,戰略儲備是對付石油供應短缺而設定的頭道防線,但其真正的作用不在於彌補損失的進口量,而在於抑制油價的上漲。據美國能源部的分析,石油價格增長1倍,GDP將下降2.5%左右;每桶石油價格上升10美元,將給美國經濟造成每年500億美元的損失,經濟成長率將減少約0.5個百分點。

此外,戰略石油儲備還有以下作用:

一、可以給調整經濟成長方式,特別是調整能源消費方式爭取時間。

二、可以起到一種威懾作用,使人為的供應衝擊不至於發生或頻繁發生。

在石油輸出國組織交替實行“減產保價”和“增產抑價”的政策時,戰略儲備也能夠使進口國的經濟和政治穩定,不會受到人為石油供應衝擊的影響。

儲油方式

美國能源部在靠近石油產地的德克薩斯州和路易斯安那州沿海設立了儲備點,工作人員將當地數以百計的巨大鹽洞改造成戰略油庫,先向洞中灌入淡水溶解鹽層,隨後注入大量原油。這些天然“儲油罐”每個直徑數百米,最深可達3000米以上,不但能夠有效防範軍事打擊,而且洞中巨大落差形成的溫差能促使原油在洞內不停流動,從而不會沉澱變質。

日本的儲備方式相對多樣,不但建有地下岩洞油庫,還有埋設在半地下的儲油罐,甚至在西南海島附近還有兩處海上儲油基地,由多艘巨大的儲油輪排列而成。法國把石油儲備到了國外。韓國則把一部分石油儲備在了海底洞穴。

中國在建的石油儲備基地則大多以儲油罐的形式儲備原油。

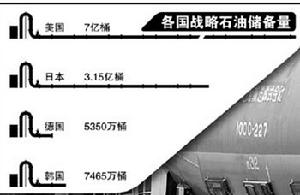

各國儲備

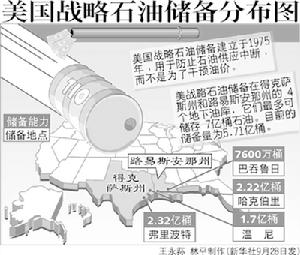

美國

戰略石油儲備

美國的石油儲備分為政府戰略儲備和企業商業儲備。儘管,美國政府戰略石油儲備規模居世界首位,但企業石油儲備遠遠超過政府儲備。全國的石油儲備相當於150天進口量,政府儲備為53天進口量,僅占1/3。

戰略石油儲備由聯邦政府所有,從建設儲庫、採購石油到日常運行管理費用均由聯邦財政支付。聯邦財政設有專門的石油儲備基金預算和帳戶,基金的數量由國會批准,只有總統才有權下令啟動戰略儲備。戰略儲備的決策程式是由能源部、財政部和白宮預算辦公室會商,向總統提出方案;總統同意後,再向國會提出建議,由國會批准,才能生效。增加石油儲備的預算是由財政部門一次撥給戰略儲備辦公室。銷售石油回收資金的使用不必經國會批准,可以用來補充石油儲備。如果擴大儲備規模,追加資金需經過國會討論批准。

中國

戰略石油儲備

首批四個儲油基地鎮海、舟山、黃島、大連已投入使用,儲備總量約1400萬噸。這個儲油量相當於中國10多天的原油進口量,加上國內21天進口量的商用石油儲備能力,也就是說,中國的儲油能力已經達到30天的進口量。同時,二期戰略石油儲備基地建設進展順利,預計2012年全面完工,屆時中國總石油儲備能力可達2.74億桶(約合3753萬噸)。此外,中國計畫到2020年完成建立戰略石油儲備的全部工作,總共將建成約5億桶儲備,大致相當於90天的石油進口量,屆時中國的石油儲備規模將位居世界第二。

日本

日本是僅次於美國、中國的世界第三大石油消費國,年消耗石油近3億噸,幾乎全部依賴進口(對中東石油的依賴度占71%以上),因而對石油安全特別關注。早在20世紀50年代,日本的有關法律就規定了企業的石油儲備義務。

1983年,位於日本青森縣的小川原國家石油儲備基地建成,開始了由國家儲備基地儲藏石油的時代。到1996年,日本相繼建成10個國家石油儲備基地,每個規模為150-665萬立方米。政府還從民間租借了21個石油儲備設施,民間儲備的石油則保存在各石油加工廠和銷售網點。日本國家儲備量的規定是90天,實際儲備91天,100%為原油儲備。而日本民間石油企業的義務儲備量規定為70天,其中成品油占55%,原油占45%。日本LPG(液化石油氣)的3/4靠國外進口,為此也建立了LPG國家戰略儲備,2003年建成LPG國家儲備45萬噸,2010年達到150萬噸。

日本的石油儲備機制分三個層次:國家石油儲備、法定企業儲備和企業商業儲備。根據日本石油儲備法,一定規模以上的煉廠、銷售商和進口商都要按規定比例承擔石油儲備任務,企業向市場投放儲備石油時要經過通產省批准。政府為法定企業儲備提供低息貸款、加速折舊等政策。法律規定以外的企業商業性儲備由企業自理。

法國

法國是最早建立企業石油儲備制度的國家,以法定企業儲備為主。法國石油戰略儲備由國家、專門機構和石油生產經營者三者共同管理並承擔費用。早在1925年,法國的石油法就規定,在發放進口原油、石油副產品的經營許可證時,要求經營者有前12個月經營量的儲備能力。

1993年實施的新石油法規定,每個石油經營者都要承擔應急石油儲備義務,並維持上一年原油和油品消費量26%的儲量,相當於95天的儲備量。法國的戰略石油儲備專業委員會(簡稱CPSSP)代表政府負責制定儲備政策和戰略儲備地區分布計畫,向石油公司徵收建立和維護石油儲備的費用等,並代理一部分企業的石油儲備任務。1998年CPSSP管理和支配950萬噸戰略石油儲備,占全國儲備義務的58%。CPSSP並不具體運行和管理石油儲備站點,而是委託石油公司和安全儲備管理有限責任公司運作管理。