流行病學

據統計腹膜後腫瘤全切除術後,良性腫瘤復發率為10%左右惡性腫瘤復發率為50%~80%。

病因

病因

病因 原發性腹膜後腫瘤術後較易復發,其主要原因是:

1.原發腫瘤自身的特點和腫瘤性質 原發腫瘤的自身特點和性質是術後復發的首要原因據統計,原發性腹膜後腫瘤復發的病例中脂肪肉瘤最多見其次為平滑肌肉瘤、惡性纖維組織肉瘤、神經纖維肉瘤、惡性間皮瘤等。術後腫瘤復發時間在術後1~10年不等,惡性程度高者多在術後2年內復發

2.首次手術切除不徹底 復發的原因除了原發腫瘤自身的特點和腫瘤性質外,首次手術切除腫瘤的徹底性是決定術後復發與否的主要因素。腹膜後間隙為腹膜壁層與腹橫筋膜間的潛在腔隙,兩側為腹橫肌、髂腰肌組成的腹側壁,後方有腰方肌和腹橫肌腱。前方有腹腔重要的空腔臟器和實質性臟器及盆腔臟器;腹主動脈下腔靜脈和髂血管穿行其間;泌尿生殖系統的主要器官腎臟、輸尿管、精索、卵巢血管位於其間;神經和淋巴管網交錯密布。該區域發生的腫瘤不易早期發現診斷明確時腫瘤往往較大,並且包繞或侵犯重要臟器。在首次手術時,為了避免損傷某些重要臟器,難以整塊切除腫瘤組織,殘留的腫瘤組織是術後復發的重要原因之一。

3.腫瘤的分子遺傳學特點 近年來的研究表明,大多數軟組織腫瘤存在非隨機的克隆性染色體異常和(或)基因突變和擴增,如大多數脂肪腫瘤,無論其良惡性,都存在不同的染色體異常。由於某些腫瘤具有明顯的分子遺傳學的特點其復發性與多發性是不可避免的現象。

4.對化療和放療不敏感 原發性腹膜後腫瘤中除淋巴肉瘤和生殖源性腹膜後腫瘤外,多數對化療不敏感。

發病機制

復發性腹膜後腫瘤

復發性腹膜後腫瘤 臨床觀察提示,腹膜後腫瘤復發的部位多在原發腫瘤發生的基部,其生長方式與原發腫瘤相似,惡性復發性腹膜後腫瘤更易侵犯多個器官或大血管,腫瘤復發後仍以膨脹性生長為主,腫瘤最大徑常在10cm以上仍有假包膜形成很少有遠處轉移;病理類型與原發腫瘤相同;不過腫瘤每次復發後惡性程度逐漸增高,生長速度明顯加快,復發間隔時間越來越短。在原發腫瘤切除術後應嚴密隨訪。

臨床表現

症狀

症狀 1.腹部腫塊 首次術後再次出現腹部腫塊。腫瘤位置與原發性腹膜後腫瘤相同或相近。取膝肘臥位雙手觸診腫瘤不向前垂並腹前壁有叩鼓,但腫瘤大者腹前壁叩診亦呈濁音。腹膜後腫瘤處叩診常為正常腸曲的叩響。少數患者有腹水,往往不易叩出。聽診腸蠕動音正常或稍亢進。

2.腹脹 隨瘤體的增大病人逐漸出現腹脹感,由於胃腸被推移位常在腫瘤的上方或一側叩診呈鼓響,腸蠕動音正常或稍亢進。

3.腹痛 隨病程發展腹部出現墜脹感、沉重感、隱痛或脹痛惡性瘤侵蝕鄰近器官或神經時可劇烈疼痛。腫瘤侵犯腹後壁可有背痛侵犯腰股神經後,可出現一側或兩側下肢痛或麻木。

4.鄰近器官受累表現 如噁心嘔吐、腹瀉便秘;內痔、臍周靜脈曲張;黃疸;尿頻、尿急、排尿困難;下肢水腫、精索靜脈曲張等。

併發症:

1.貧血 腫瘤出血或兒童的腹膜後腫瘤增長較快可致血紅蛋白降低。

2.低鉀血症 腫瘤體積較大,推擠或壓迫胃腸道時,患者可因食欲不振噁心嘔吐腹瀉等,致鉀大量丟失和補充不足,使血鉀降低,血清電解質紊亂。

3.急性腹膜炎 腫瘤破裂時,血液刺激腹膜可出現腹痛、腹肌緊張、壓痛反跳痛等急性腹膜炎的症狀和體徵。

4.低容量性休克 腫瘤破裂或侵及大血管時可引起大量出血,發生低容量休克。

診斷

腹膜後腫瘤術後應當重視隨診,提高對腹膜後腫瘤的認識。

1.病史 原發性腹膜後腫瘤首次手術後3個月以上。腹膜後肉瘤常常在首次手術後2年內復發。

2.臨床特徵 腹部腫塊位置似原發性腹膜後腫瘤部位。可有胃腸道或其他臟器受累表現。早期發現亦可無臨床症狀和體徵。

3.輔助檢查 B超隨訪檢查可初步了解的腫瘤部位、大小、數目及與周圍臟器的關係。為明確診斷可行CT掃描。

檢查

檢查

檢查 實驗室檢查:

1.血常規

(1)血紅蛋白:惡性瘤中心壞死、出血或兒童腹膜後腫瘤增長較快時,可伴有血紅蛋白減少。

(2)白細胞計數:腹膜後腫瘤壞死或繼發感染時可有白細胞總量的升高。

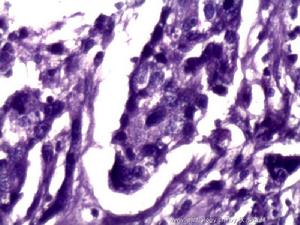

2.組織病理學檢查 術前應儘可能用其他方法作出診斷,如有必要,可行剖腹探查或腹腔鏡手術取活組織病理學檢查。

其它輔助檢查:

術後定期進行影像學檢查。

1.B超檢查 作為術後常規隨訪檢查手段的首選,首次術後3個月即應開始。通過B超可以了解復發腫瘤的部位、大小數目,與周圍臟器的關係可以判斷腫瘤為囊性或實質性能夠鑑別是來源於腹膜後或腹膜腔,了解是否累及其他臟器。

2.CT掃描 B超檢查發現復發腫瘤或可疑者,可行CT掃描。CT可清晰顯示腫瘤部位、大小、形態,以及與周圍臟器、血管的關係,為術前確診和再次手術提供主要依據其定位準確率達80%~90%。螺鏇CT可多角度、多層面掃描,二期重建圖像,對主動脈及其分支,門腔靜脈走行復發腫瘤的形狀、數目、同鄰近器官的關係、淋巴結轉移灶等組織顯示清晰,解析度優於普通CT。

3.MRI 能較好地顯示軟組織,可行多方位檢查,確切了解腫瘤與血管間的關係,但因檢查費用昂貴,可作為特殊疑難病例的診斷。

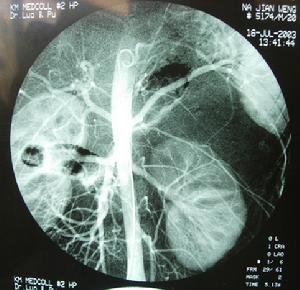

4.數字減影血管造影 可了解主要血管的受侵及腫瘤的主要供血動脈,有助於術中處理腫瘤的主要血管在行數字減影血管造影術的同時,如果發現腫瘤有主要滋養血管可同時進行介入治療和血管栓塞,使腫瘤壞死縮小,便於再手術。

5.靜脈腎盂造影和胃腸道造影 可了解輸尿管、胃腸道受侵情況及雙腎功能,為聯合臟器切除作準備

相關檢查:白細胞計數 血紅蛋白

治療

治療

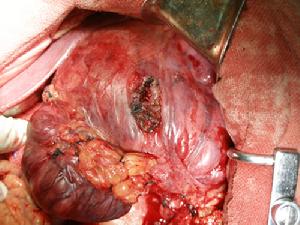

治療 腹膜後腫瘤術後復發多為原位復發,很少遠處轉移,為再次手術提供了條件。Karakousis等報導33例復發性腹膜後軟組織肉瘤,29例獲得了再次完全切除其5年生存率為57%中國也有學者報導33例復發性腹膜後肉瘤再次完整切除17例,5年生存率為42%。腹膜後復發性腫瘤再手術切除率和手術效果都比較好有的病例需多次手術才能達到治癒目的。如再次手術時腫瘤已侵犯鄰近臟器,應在不影響功能的情況下聯合臟器切除;對不能完全切除的復發腫瘤亦應最大限度地部分切除,達到減瘤的目的,這不僅可以減輕腫瘤對臟器的壓迫,也可以為術後其他輔助治療創造條件。

大血管損傷和術中大出血是復發性腫瘤再手術經常遇到的棘手問題。如腫瘤來源於大血管或浸潤大血管時,若強行剝離會損傷血管而發生大出血若不切除血管周圍的腫瘤組織,則可導致術後的腫瘤再發所以,在腹膜後腫瘤再手術時,更應考慮到血管的重建問題。腫瘤侵及下腔靜脈在腎靜脈以下切斷或結紮後,血液可經腰靜脈叢等側支回流,不必作血管移植。為了防止術後下肢水腫,在腔靜脈切除後最好能行人造血管移植。腹主動脈段切除後要移植人造血管,腹主動脈的切除長度不應超過3對腰動脈,否則可因脊髓缺血而引起截癱。髂血管切除3cm以上時需移植血管3cm以下時經游離後可行對端吻合。切除盆底腹膜後腫瘤時為了減少出血可先行兩側髂內動脈結紮,並不會影響盆腔臟器的血供。

由於腹膜後復發性腫瘤局部解剖關係發生改變、腫瘤大、位置深、操作空間小、容易傷及腹膜後大血管,再手術時出血量較大。術前對出血量要有充分估計並有足夠的備血量。才能保證手術的完成。如有條件,術前應行數字減影血管造影術檢查,找到主要供血動脈行栓塞治療可減少術中出血,但腫瘤惡性程度高血供豐富者,往往有多處供血動脈,栓塞止血效果往往不夠滿意。

預防

能否定時術後複查非常重要。能夠及時發現復發的小病灶,為再次手術爭取時間和主動性,這對於提高病人的生存期和預後至關重要。為了能早期發現復發的病例,對於首次腫瘤完整切除的病例,每次複診時間不應超過3個月,對腫瘤邊界切除不肯定或有殘留者複查時間應縮短,復發的腫瘤體積較小時,再次完整切除的機會明顯增加

參考資料

[1] 火罐網 http://www.huoguan.com/disease/d9_d0/43142/prevent.html

[2] 維普資訊網 http://www.cqvip.com/qk/91955X/199903/3811868.html