後冷鏈

後冷鏈後冷鏈是指從產品包裝起(液態製品如灌裝封口),直至最終到達消費者的各個環節,所涉及的冷藏技術條件和操作要求。“後冷鏈”是冷藏食品保持品質的必要條件。各種冷藏食品對後冷鏈會有不同的要求。而要達到這個要求,牽涉到生產環節、流通環節和消費環節。

特點

奶製品冷藏

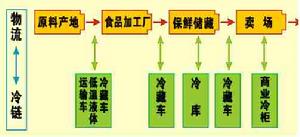

奶製品冷藏1)商品全程溫度控制。冷鏈物流可以被形容成一個由“線”連線起多個“節點”的鏈條,鏈條的末端是消費者。為保證商品品質及降低輸送過程中的損耗,鏈條中的“線”與“節點”均需進行溫度控制。比如:蔬菜從地里剛採摘下來,經過急速遇冷後放入冷藏庫存放,使用冷藏車進行中長途運輸,分送到各地批發市場冷藏庫,從冷藏庫配送到各賣場、超市及其它零售點,最後到消費者手中。在這樣一個過程中,蔬菜的急速遇冷、冷藏庫存放、冷藏車的運輸、超市的展示櫃均屬在流通過程中的溫度控制措施。在這一系列措施的保護下,蔬菜品質得以保證、壽命得以延長、損耗降低到最小,這樣冬天才能吃到夏天的蔬菜、北方人吃到南方新鮮的水果。

2)與常溫物流相比,除包括流通環節外,還包括加工生產環節。 如果把冷鏈物流中的“線”定義為冷藏(冷凍)環境下的運輸的話,則“節點”為各培育基地、生產基地、屠宰廠、製造工廠、生鮮食品加工中心、冷藏(冷凍)庫、低溫物流中心、賣場超市等販賣點等等。因此冷鏈物流的“節點”不僅僅是流通環節,還包括加工生產環節。

3)品質的保證是冷鏈物流的靈魂。所有的溫度控制措施及環節均為延長商品壽命及保證產品的品質服務。

4)冷鏈過程中所包括的技術學科、行業跨度很大。從生物學、微生物學到製冷科學,從食品加工工藝到生鮮食品加工中心的規劃設計,從農林牧漁業到信息產業。

所處階段

冷藏庫

冷藏庫中國冷鏈物流市場尚處於起步階段。

其表現是,人們對冷鏈的認識尚處於冷藏(冷凍)庫等片斷的節點階段,並未形成一個體系化的概念,處於冷鏈物流各環節的企業並未對冷鏈物流達成統一認識,並未認清各自在這一鏈條上所處的位置及所需努力的方向,因為在不進行改進的情況下行業仍有利潤空間,行業的竟爭程度不如常溫產品激烈。

一個積極的現象是,在行業竟爭較為激烈的連鎖零售業,企業已從終端消費者處感受到生鮮產品是提高企業竟爭力的最後空間所在,在與外資企業競爭的過程中,部分企業也已經認識到冷鏈的重要性。在完成常溫物流中心的建設後,連鎖零售企業,紛紛將企業內物流的重心偏向低溫物流中心及生鮮食品加工中心,比如:北京京客隆、上海聯華、上海農工商、華潤萬家等等。這是一個標誌,從消費者的需求,反饋到超市賣場、從超市賣場反饋到生鮮食品加工中心(或低溫物流中心)、從加工中心反饋到冷藏運輸、再反饋到生產基地,處於這個鏈條上的所有環節,勢必最終都會波及到。

意義

“後冷鏈”是合格的冷藏食品從生產過程到消費過程的必要保障,具備完善的符合要求的“後冷鏈”系統的意義在於:

1、保持商品的價值和使用價值。

2、減低商品的流通損耗,提高企業經營效益。

3、確保消費者食用的安全。

“後冷鏈”建設和管理牽涉面廣,關係到生產企業、流通企業和消費者,實際上關係到社會各階層乃至每個家庭。“後冷鏈”建設和管理同時涉及硬體配備和軟體到位,涉及企業的費用成本和經營效益。嚴重的商品安全事件還會引起社會震盪。“後冷鏈”間接關係到國家營養政策的貫徹和落實。

因此“後冷鏈”問題已不僅僅是企業層面單純的技術問題,完善“後冷鏈”建設和管理,對於確保老百姓進食安全,提高國民的健康衛生水平,推動生產企業和經營企業的技術進步,貫徹健康發展觀,建設和諧社會均有重要的現實意義。

市場分析

冷飲

冷飲1、冷飲物流市場分析

中國冷飲物流市場的消費總量從1990年55萬噸增長到2002年的147萬噸。消費的季節性差異逐步消失,中國人均消費量已達到1.1kg,但與世界平均水平和已開發國家相比,差距很大,市場潛力也很大。據上海市食品研究所預測,2005年中國冷飲產量計畫達200萬噸,2010年達到260萬噸,人均消費量可達到2公斤/年;2015年產量將達到310萬噸,人均消費量可達到2.4公斤/年。隨著人們冷飲消費習慣的改變、人均收入增加、消費群體不斷擴大以及中國城市化的發展,冷飲的生產銷售仍將呈上升趨勢。

中國冷飲物流生產企業主要集中在較為發達的華東、華北和中南三大地區,廣東、北京、上海、東北是產銷量最集中的四大地區。2002年,冷飲行業銷售量超億元的大型企業只有9家,中型企業也不過18家,其中內蒙古伊利全國產銷量超過10萬噸,實現銷售額近9億元,為全行業第一,伊利、蒙牛等品牌在主流的占有率超過80%,已初步形成寡頭壟斷局面。雖然中國冷飲產銷穩步上升,但是由於市場競爭十分激烈,冷飲生產進入微利時代,統計資料顯示,食品工業年平均銷售利潤率最低就是冷凍飲品行業,行業整體處於虧損狀態。

2、肉製品冷鏈物流市場分析

據預測,中國國內肉類消費將由2001年的6373萬噸增長到2010年的10000萬噸左右,繼續保持穩步上升趨勢。中國肉製品消費將由2001年的250萬噸增長到2010年的1300萬噸左右,未來增長空間巨大。中國肉製品加工業已經經歷市場啟動階段,正值成長期。此階段的特點是消費群體迅速壯大,產量與銷售額持續增長。主要肉類人均占有量處在世界先進水平,肉類製品人均占有量遠低於已開發國家。2001到2010這十年內,肉類加工業將進入一個新的高速發展時期。

肉類食品的消費除在城市仍有擴展的餘地外,在農村有著更大的增長潛力。隨著中國農村城市化進程的加快和農民收入水平的提高,肉類食品消費數量會在較長時期內持續增長。到2010年,中國肉製品人均年消費量將達10公斤,肉製品占肉類總產量比重將上升到13%左右,但也只達到已開發國家肉類轉化率1/3的水平。

肉製品的加工利潤率為2.93%,經濟效益比較好。2002年肉製品企業中,銷售收入超過50億元的有2家,分別是河南雙匯實業集團公司和山東金鑼企業集團總公司。超過20億元的有2家,分別是山東大龍實業公司和山東華盛集團總公司。超過10億元的有4家,有近1/2的產品銷售收入集中在大型企業。山東、河南兩省豐富的原料資源和獨特區位優勢,使其成為中國肉類加工業的集中地。2002年山東省肉類加工企業162家,占全行業總數量的16%,其次是河南省有139家。2002年山東省占全國總銷售額的40%,達263.64億元,位居第一;河南省約占20%,為126.96億元。兩省合計超過全行業的60%,行業集中度比較高。

速凍食品

速凍食品3、速凍食品冷鏈物流市場分析

速凍食品是利用現代速凍技術,在零下25攝氏度迅速凍結,然後在零下18攝氏度或更低溫條件下貯藏並遠距離的運輸、長期保存的一種新興食品,常見的有速凍水餃、速凍湯圓、速凍饅頭等。從1995年起,中國速凍食品的年產量每年已20%的幅度遞增,年產量接近1000萬噸。據不完全統計,中國有各類速凍食品生產廠家近2000家,年銷售額達100億元。自1999年起的連續3年,全國連鎖超市中銷售的食品日用品中,速凍食品銷售額均名列第一。

速凍食品品牌中,三全、思念、占據重要位置,並均以超過10%的市場占有率雄居第一集團。三全更以5億元的年銷售額成為全國速凍食品市場的龍頭企業。第二集團品類眾多,但每一種所占市場份額均十分有限。

速凍食品對貯藏運輸要求十分嚴格,必須保證在零下18攝氏度以下。專業化、社會化、並能不斷適應市場變化的速凍食品冷鏈配送體系尚未形成。

4、乳製品冷鏈物流市場分析

自1990年以來,中國以牛奶為主的乳製品進入快速發展期。1990-2000的10年平均增長率為12.1%,位居世界第一。2003年產量達到1625萬噸,人均占有量達到10.4公斤/人。

一般情況下,生產的鮮奶都需要運至乳品廠進行加工,屬於鮮度要求嚴格的商品,天天都要配送。如果運輸不當,會導致鮮奶變質,造成重大損失。為保證質量,鮮奶運輸有特殊的要求:為防止鮮奶在運輸中溫度升高,尤其在夏季運輸,一般選擇在早晚或夜間進行;運輸工具一般都是專用的奶罐車;為縮短運輸時間,嚴禁中途停留;運輸容量要嚴格消毒,避免在運輸過程中污染,容器內必須裝滿蓋嚴,以防止在運輸過程中因震盪而升溫或濺出。

正因為如此,為了能保證質量,專業奶類企業大都是希望自己運輸,外包物流的意願不是很高。即使外包,也是大多是部分區域短途配送和路線運輸外包,而且對技術和質量的要求比較高。

現狀

1、商業倫理失落,小生產意識普遍,經營理念落後。

2、遷就現狀,照顧落後,立法嚴重滯後。

3、低成本運行,打價格戰,投入嚴重不足。

4、高執法成本,低違法成本,市場監管缺位。

“後冷鏈”還是問題多多。在流通環節,食品“後冷鏈”的斷裂到處可見,即使設備相對完好的超市公司也難以做到“後冷鏈”一連到底。往往在最後1米處斷裂。

安全問題

後冷鏈物流

後冷鏈物流①物流配送設備陳舊落後,流通過程中食品溫度、濕度、細菌等因素不能得到良好的控制,食品腐蝕程度高;

②低溫食品暫存區存儲作業設備不合標準導致食品質量下降,即使暫存時間很短並且在下個流通環節作業標準化,也無法彌補食品品質在這短時間內已遭受的損失。例如麥當勞在冷鏈配送中認為,冰淇淋化了之後再凍上,就不是冰淇淋了,只能算是牛奶和冰晶的混合體食品;

③冷鏈物流配送環節過多,導致食品流通時間過長;

④銷售終端冷凍冷藏設備不能達到各溫度帶食品所要求的溫度,同時各類不同類型生鮮食品集中銷售易於交叉感染。

難點

難點:食品冷鏈體系尚未成形

從整體冷鏈體系而言,中國的食品冷鏈還未形成體系,無論是從中國經濟發展的消費內需來看,還是與已開發國家相比,差距都十分明顯。大約90%肉類、80%水產品、大量的牛奶和豆製品基本上還是在沒有冷鏈保證的情況下運銷。冷凍食品產銷冷鏈情況稍好,但由於部分產品流入集貿市場拆零散買,冷鏈存在中斷現象。

解決途徑

完善“後冷鏈”是一項社會化的大工程。僅靠加強檢查是不能根本解決問題的。

1、首先,要加強立法。要對從業相關商品的生產和經營企業設定強制性的行業規範。如對於巴氏奶,上海曾在2005年訂立過《上海巴氏殺菌乳“後冷鏈”操作規範(試行稿)》。但這個規範不是一個強制性的規範檔案,且覆蓋面主要在自願執行的生產性企業。類似此類檔案應積極爭取進入立法程式和系列,升級為全社會的強制性規定來執行。設定適當的產業技術性門檻,對於遏止惡性競爭也許不無好處。

2、嚴格監管,對違法企業加重處罰,以便足以發揮監管的威懾作用。提高違法成本,對維護市場秩序是十分必要。

3、開展廣泛的宣傳教育活動,從商業倫理、軟硬體建設、管理技術、健康的消費理念和保鮮常識等多角度、全方位的全面提高從業人員和消費者健康衛生素養,落實“後冷鏈”的常效管理機制。

4、組織科技攻關,將“後冷鏈”中一些困難的節點列為攻關項目,重點予以突破。如:如何解決最後1米的冷鏈斷裂?如何採用IT技術對商品環境溫度進行全程的監控?如何用技術手段能在商品包裝上鑑別冷鏈斷裂的環節,以便分清責任,改進運行等等。

5、開展國際交流,學習國際“後冷鏈”管理的經驗,結合中國的國情,走出一條中國現代“後冷鏈”建設和管理的新路來。

突破口

供應鏈

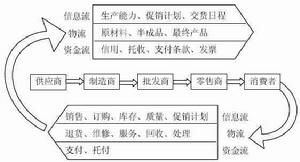

供應鏈一是要實現農產品現代化與現代流通體系接軌。中國農業產業化的重要組成部分,也是農業產品標準化發展的必由之路。農產品保鮮加工是農業生產的延續,是農業再生產過程中的“二產經濟”,更是農產品與現代流通體系接軌的關鍵環節。

二是要解決食品安全問題。人們對食品安全問題的關注,正帶動著以肉類、水果、蔬菜及水產品、奶類為代表的食品冷鏈保鮮市場的急劇升溫。食品安全問題,只有通過最佳化、改造農產品流通渠道和流通方式,建立可追溯的農產品質量信息管理體系,最終解決食物安全問題。

國際上比較成形的食品冷鏈有兩種模式:

一是以企業為主體食品冷鏈體系,這種模式在美國、日本和西歐比較普遍,日本7-11是其中的代表;

二是以保證大量食品的一般質量、降低在途損耗的價格與品質模式,這種模式一般為開發中國家採用。中國食品冷鏈可以採取企業導向型或平台導向型兩種發展模式:企業導向型依靠農業龍頭企業和大型食品企業,發展以核心企業為軸心的食品冷鏈體系,串聯供應鏈上下游,逐步形成覆蓋分類食品產業的冷鏈保障體系。平台導向型是建設連線農產品主產區和消費地的食品冷鏈主幹網路,發揮行業協會等中介組織的作用。

超市需要配置生鮮加工配送中心,配送中心可以有效整合生鮮供應鏈的資源,實現加工生產和銷售環節適當分離。在標準化管理的基礎上加強成本核算和流程控制,並從強化產品跨區域性經營和自有加工產品的差異化經營上尋求新的利潤支撐點。

中國食品冷鏈變革需要三位一體化,一個國家的食品冷鏈保障體系建設,單靠任何一方都是難以有效推進的,它需要政府、行業組織和企業通力合作。政府應當制定食品冷鏈發展的政策環境和鼓勵措施,加強行業規劃的方向性引導;行業協會應發揮溝通協調作用,制定並落實行業整體規劃和行業規範;企業應根據市場規則具體運作,合力推動中國食品冷鏈的逐步發展。