人物概述

張元元,高挑的身材,清秀的面孔,28歲的張元元如果走上大街,回頭率一定不低。作為一名曾在海外留學5年的漂亮女孩,她回國後做出的第一個重大決定,就是加入國慶60周年閱兵女民兵方隊。這並不是張元元第一次親歷國慶慶典。15年前的國慶45周年慶祝活動中,正在上國中一年級的她曾與同學們一起在天安門前表演舞蹈。

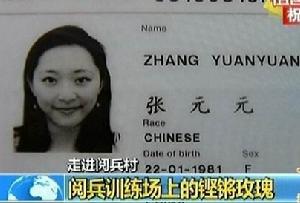

來自中國的女教師張元元在新加坡成為永久居民,2008年離開獅城回到中國,並成為中國國慶閱兵女民兵方隊的一員。她在中國受訪時說北京才是她的家,參加閱兵是報效祖國。視頻和新聞在新加坡引發了熱烈討論。有人認為,新加坡對外來移民敞開胸懷,卻得到這樣的結果,怎么能相信外來人才,怎么平等對待他們。也有網民表示,張元元是永久居民,還保留中國公民權,有權利回自己的國家,參與慶典表達愛國心。

張元元說,“很多外國人,美國人英國人也在新加坡拿了PR,也是會回到自己的國家去。北京畢竟是我的家,這邊有我的父母、有很多朋友,我兩邊都很喜歡,我很喜歡新加坡,也很喜歡北京。但畢竟家在這兒,爸爸媽媽在這邊,要花多點時間陪父母。我很喜歡新加坡的,我離開非常捨不得的。”張元元是獨生女,父母已近60歲,都已退休。

張元元作為中國國慶檢閱女民兵方隊的唯一“海歸”女生,成為當地媒體爭先採訪的對象。當中國媒體問及她為什麼要投入這次艱苦的閱兵訓練,她答覆說:“因為報效祖國是我最大的心愿。”

國慶女兵

海歸女職員張元元

海歸女職員張元元2008年從新加坡回國工作後不久,當她所在的企業通知女民兵方隊招收隊員時,張元元一下子蹦了起來問是不是1999年國慶閱兵隊伍里的那個紅色方隊?沒來得及跟父母商量,她就報了名。獨立從來是這位北京女孩的個性。

2005年,張元元就在新加坡拿到了“綠卡”。有人勸她改國籍,她說北京才是我的家。2008年初,得知中國南方遭遇冰雪災害,張元元立即向災區匯去1萬元。幾個月後,她放棄了跨國公司的優厚待遇,回國進入一家收入相差10倍的國企。

中國中央人民廣播電台的中國廣播網則在2009年10月1日報導,張元元是2009年沙河閱兵村唯一的“海歸”隊員。她曾在新加坡留學、工作5年,不僅月薪2萬多元人民幣,還拿到了“綠卡”。2008年4月,張元元不顧親朋好友的勸阻,毅然回到祖國。當時,一家國企和一家私企都決定招聘她,她選擇了前者。很多人不理解,到這家國企工作,月薪只有兩千多,而那家私企試用期一個月就能拿8000元。張元元微微一笑:“到國企工作,是因為有個‘國’字!”

集訓不到一個月,張元元的右腿就受了傷,一檢查,疲勞性骨折。朋友在電話里說,你面前有兩條路,要么堅持,要么放棄。既然來了,就不要留下遺憾。張元元選擇了堅持。即使正步每邁出一步,都是疼得快要昏過去的感覺,每次立正的時候,她會給自己一個微笑:“好,堅持下來了!”我現在明白了,閱兵閱的不光是動作,更是人的氣質和精神。

海歸學子

海歸女職員張元元

海歸女職員張元元來自北京朝陽區一家國有企業的張元元雖然只有28歲,卻已有過5年在國外學習和工作的經歷。2003年,在國內獲得大專文憑的張元元遠赴新加坡,從預科到專升本再到找到一份當華文教師的工作,拿到兩萬多元的月薪和新加坡的“綠卡”,認識她的人都認為她的生活會一直這樣走下去;然而,去年北京奧運會舉行之前,她毅然回國,進入一家國企工作。2009年,聽說朝陽區要組建國慶閱兵的女民兵方隊時,她又毫不猶豫地報了名,脫產參加訓練。對此,她的同事曾經質疑:“把半年多時間都用在走路上,是否值得?”從小對她嬌生慣養的父母也擔心她吃不消,她卻覺得參加閱兵是很多人一輩子都趕不上一次的寶貴機會。

張元元媽媽過去不大關心天氣預報,可自打張元元進了閱兵村,她天天看天氣預報,給張元元打電話老是抱怨夏天怎么天天都這么熱啊,每次都提醒張元元多喝水。幾個月的訓練下來,張元元已經磨破了好幾雙皮鞋,但是從槍線、手線到腳形和出腿的爆發力,都有了長足的進步。雖然是在訓練的間隙,但是她的臉上還是化了一層淡妝,對此她透露說為了展現閱兵隊伍中女民兵方隊的颯爽英姿,方隊給她們每人都發了一套化妝品,希望她們以最美的形象走過天安門廣場。

任教新加坡

2009年10月1日,中華人民共和國成立60周年慶祝大會舉行盛大閱兵式,圖為身著亮麗服裝的女民兵方隊通過天安門廣場。

2009年10月1日,中華人民共和國成立60周年慶祝大會舉行盛大閱兵式,圖為身著亮麗服裝的女民兵方隊通過天安門廣場。張元元曾在新加坡開辦學前教育至中學課程的學習中心Julia Gabriel Centre for Learning里就職。該中心向記者證實,張元元曾是該中心的華語教師,來往烏節路福臨購物中心和愛文士路的學習中心教課。根據該校之前的網頁介紹,張元元1999年自北京東城區職業培訓學校畢業,隨後在北京金色搖籃任教。張元元是在2005年加入Julia Gabriel,2006年成為永久居民,2008年3月離職。

中國媒體的報導中說,張元元放棄跨國公司以及月薪2萬多元人民幣的優厚待遇回國。不過,根據該報向業內人士了解,該中心的華文教師分為助手教師、培訓教師和主講教師,以張元元的資歷,薪水應該不會超過2000新元。

張元元說,“新聞報導有可能稍微有一點點誇張,報導的收入差不多有點偏差”。張元元表示,除了工作,還有在平時教補習,整體的實際月收入差不多就是2000-3000新元。目前在中國的薪水則是2000-3000人民幣。

張元元事件

張元元

張元元新加坡公民卻要報效中國 閱兵女兵張元元遭星網友砲轟

2009年10月19日報導10月1日,在新中國60周年國慶閱兵式上引人注目的女民兵方陣中,久居新加坡的張元元和方陣里其他女民兵一樣,手持鋼槍,將颯爽英姿和青春的激情留在共和國永恆的記憶里。但她沒有想到,不久前她面對媒體採訪時的一句“報效祖國是我最大的心愿”的話,卻在與中國一衣帶水的鄰邦新加坡引起了不小的震動。新加坡社會各方圍繞“移民認同”、“效忠”等字眼展開激辯,張元元一時成為網路紅人。

各方觀點

正由於張元元是新加坡永久居民這一事實,因此她的“報效祖國論”令新加坡的“父老鄉親”聽後,心裡湧出酸酸的味道。

《聯合早報》2009年10月12日在題為《從張元元事件說起——新家園與故鄉土 永久居民情歸何處?》一文中稱,經過這起事件後,我們要如何相信外來人才?如何平等對待這些新移民?中國年輕人的愛國主義到底是建立在什麼基礎上?在他們的想像中,為國家奉獻除了參與國慶閱兵,還有什麼方式?在這個人員流動自由的年代,他們在走和留之間的權衡,有多少是因為務實的考量,又有多少是無私因素的驅動?新加坡各界在討論如何看待張元元回國參加閱兵事件的同時,有的聲音顯然不再就事論事,而是毫不隱晦地談及他們對移民的不信任。

新加坡當地網站“隨筆南洋網”論壇里,就有網友留言說:“以張元元的例子來說,其實這個人不危險,因為她既然敢這么高調出現在中國十一國慶,當然不期望申請(新加坡公民)會獲準。危險的反而是掩藏自己真心而成為(新加坡)公民的那些。”

新加坡公民譚空宏(音譯)2009年10月4日為此專門寫信給新加坡總理及其他政府部門。他在信中抱怨稱,新加坡永久居民張元元在中國的電視節目中,揮舞著她的(新加坡)藍色身份證,宣稱要報效祖國。譚空宏在信中質問:“難道政府希望國民接納的新移民就是像張元元這樣的嗎?我想請問內政部長是否準備收回張元元的永久居民身份?我還想知道張元元在新加坡的5年中是否曾在大學就讀?如果是這樣,我們給她提供的獎學金無疑是浪費金錢!”

當然,也有新加坡人對張元元表示理解。網名為“煮鶴焚琴”的網友留言:“不要把新移民都和張元元綁在一起。張元元是成年人,有能力為自己做的事情負責,她也沒什麼了不起的大錯。”

據《聯合早報》報導,已成為澳大利亞永久居民的新加坡人王盟傑說:“如果我如張元元一樣,回來參加國慶典禮檢閱,在澳大利亞不會引起軒然大波……身為永久居民其實能夠成為兩地的橋樑,讓彼此了解各自的文化……新加坡人的心態是很有趣的……像張元元這樣,能夠將愛國心付諸於行動是積極的……她回中國參加典禮,並不意味著她不愛新加坡。”

最終解釋

在民眾熱議之時,新加坡政府相關部門也表了態。新加坡國家人口秘書處官員在答覆譚空宏先生的信中解釋道:“新加坡永久居民並非新加坡公民,他們保有原來的國籍,我們允許他們和祖國保持聯繫。舉例來說,我們允許擁有其他國家永久居民身份的新加坡公民回來參加國慶閱兵,而不是像你說的那樣(不允許張元元回中國)。”

同時,也有新加坡國會議員提醒新加坡人,張曾是新加坡永久居民,但永久居民不等於擁有新加坡國籍的公民,因此她回國的舉動及相關言辭無甚不妥,希望國民以理解和寬容的心對待。

新加坡政府的言論是客觀的,很多人並不清楚一個國籍常識:永久居民不等於擁有別國國籍的公民。

世界各國因國情不同,對雙重和多重國籍問題採取了不同的做法。中國和新加坡均不承認雙重國籍存在,在各自國籍法中,均規定本國公民如擁有外國國籍後,就不承認其本國國籍或應自動放棄本國國籍。

這條法規有兩重含義,一是本國籍公民完全有權利選擇自己的國籍,包括放棄本國國籍加入另國國籍;二是如加入另國國籍則不再擁有本國國籍。對新加坡而言,用其副總理兼內政部長黃根成的話說——新加坡是個年輕國家,需要時間來加強國家認同,雙重國籍還不適合新加坡國情。

新加坡永久居民並不意味著等同於持有國籍的新加坡公民,否則就不會贅言“永久”二字。反過來,持有新加坡PR身份的中國人,仍舊持有中國護照,理所當然被中國政府承認為中國公民,屬於中國政府海外行使領事保護和救助的對象。新加坡政府關於PR身份的設定,實際上是吸引外來人才的一種國際通用手段,並不是什麼新鮮事。只不過新加坡的PR證件外皮是藍色,似乎更應叫“藍卡”而非“綠卡”。

因此作為新PR的張元元,首先她有權選擇自己的國籍,其次她即使擁有PR身份,也仍然是中國國籍,因此,她的回國和報國行為無任何不妥,更不涉及效忠與否等道德話題。

抱怨緣由

張元元

張元元理雖如此,如果進行一下換位思考,新加坡一些國民的抱怨似乎也不難理解。

新加坡國小民寡,資源匱乏,自建國以來即制訂廣納賢才的國策,使新加坡成為名副其實的移民國度。目前,新加坡總人口直逼500萬,其中四分之一強為外來移民。外來移民為新加坡補充著必不可少的人力資源,卻也帶來了一些繞不開的負面問題,集中體現在資源如何分配、移民融合、國民心理承受度以及隨之而來的社會治安問題。2009年8月新加坡總理李顯龍國慶演講時,直接引用一起居民樓內華人和馬來人之間的文化糾紛,表達了新政府在今後繼續維護社會穩定所承受的壓力。增強社會凝聚力、培養國家身份認同,是新加坡面對的重大挑戰之一。

新加坡之所以能廣泛吸引國際人才,其中重要原因就是新加坡具有良好的工作和生活環境。台灣時政評論家黎建南把新加坡的優點總結為“三不”:官員不貪,社會不亂,環境不髒。但移民的大量湧入,無形中增加了本地人的工作和生活成本。大到就業,小到乘車,新加坡國民近年感受到從未有過的“人潮”,自然而然引發了一定程度的排外情緒。而當一個享受了國際知名的“三不”好處的外國PR,突然說出自己的家在別處之類的話時,不難想像某些新加坡國民心中複雜的情感。

有關移民問題向來是極易引起爭論的。一方面,作為移民本身,無論持有何國國籍,首先要解決的是如何融入當地社會,所謂入鄉隨俗。另一方面,作為本地公民,也應以寬容心態接納外來移民,所謂海納百川。這是一個硬幣的兩面,是互為因果的現實命題。

![張元元[海歸女民兵] 張元元[海歸女民兵]](/img/3/7c2/nBnauM3X4cDM1kzMwMTM0ITN1ITM4YTM4kDMwADMwAzMxAzLzEzL2IzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)