廣陵派

廣陵派廣陵派,古琴派別之一,創始者為江蘇揚州琴家徐常遇,因揚州古稱廣陵而得名。該派溯源悠久,風格獨特,為歷代琴家所重視。揚州古琴活動自唐、宋以來,流傳不絕,最盛於清代。清初以徐常遇和徐祺父子為代表的揚州琴家最為著名,操琴技藝精湛,還編輯了許多琴譜,流傳下來的有徐常遇的《澄鑒堂琴譜》,徐祺父子的《五知齋琴譜》,吳灴的《自選堂琴譜》,秦維翰的《蕉庵琴譜》和僧空塵的《枯木彈琴譜》等。

簡單介紹

廣陵琴派創始者為江蘇揚州琴家徐常遇。因揚州古稱廣陵而得名,

廣陵派

廣陵派是在虞山派的基礎上發展創立的。徐常遇輯有《澄鑒堂琴譜》,其子徐新、徐祺繼承家學,琴藝高超,當時享有“江南二徐”的盛譽。徐祺遊歷了大江南北,加工整理了虞山派、金陵派、吳派、蜀派傳曲,輯《五知齋琴譜》。徐常遇之孫徐錦堂弟子吳灴廣收諸家傳譜,編有《自選堂琴譜》。以後,廣陵派傳人秦維瀚、釋空塵分別編輯了《蕉庵琴譜》、《枯木禪琴譜》。廣陵派自創立以來,著名琴家綿延不絕,他們的譜集一直影響到現代。

徐常遇字二勛,號五山老人,其古琴演奏風格崇尚“淳古淡泊”,取音柔和,善用偏鋒,節奏也比較自由而不拘。徐常遇之所以能成為一派之宗,主要原因是他受當時浪漫主義和感傷主義文藝思潮的影響,“指法探微淺奧,積古人之未盡”,與早半個世紀形成的著名琴派“虞山派”的 “輕、微、淡、遠” 琴風相近而有所發展,因而博人喜愛。但是他主張古曲沒有不盡之處,只能刪而不能增,為了闡明自己的主張,他還比喻說“如刪得不好,最多如古玩字書雖有破損,其未損處未必減色,如果增得不好,就象清水加進了污濁,就再也無法還其本色了”;甚至強調“既是加得極佳,也總非古人所有”。

改派起源

中國的古琴文化勃興於唐朝,迄至清初,琴派林立,百家爭鳴。清朝康熙年間,

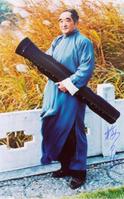

廣陵派傳人劉少椿之女-劉蓉珍老師 劉少椿之孫-劉揚老師

廣陵派傳人劉少椿之女-劉蓉珍老師 劉少椿之孫-劉揚老師古琴一代宗師徐常遇先生在揚州創立廣陵琴派,以演琴風格融匯南北,兼濟剛柔,善用偏鋒,醇古淡泊,贏得了世人的喜愛。其二子猶工於演琴,並稱為“江南二徐”,“擁弦角藝,四座傾倒”,康熙皇帝曾兩次在“暢春院”召見,意興未艾。徐氏父子所著《澄鑒堂琴譜》是廣陵派最早的琴譜,與後世徐祺之《五知齋琴譜》、秦維翰之《蕉庵琴譜》、吳仕柏之《自遠堂琴譜》和僧雲閒之《枯木禪琴譜》合稱廣陵琴派五大琴譜。同年間的另一位廣陵古琴大師徐祺先生,善於吸取他人之長,蓄意開拓,斟於創新,曾週遊諸地,遍訪名師,傾畢生鴻力,編著了廣陵派最具影響的《五知齋琴譜》。其指法細微精妙,緩急有度,同時倡導循古不古,音韻並茂,成為後世廣陵派傳承者的先導。

時至清乾隆、嘉慶年間,廣陵琴派發展到了鼎盛時期,出現了一批古琴大家,其中以揚州儀征人士吳灴為代表。他師從徐常遇之孫徐錦堂,又莫逆之交與徐琪之子徐越,因此繼承了徐門兩家的琴風,同時又精研各派指法,講究調匯氣韻,促使廣陵派琴曲向“指法嚴實,剛柔相濟”的方向發展;尤其難得的是,吳灴主張“曲傳音節,傳其神妙”,不僅豐富了廣陵派琴曲的感情內容,同時將表現形勢與演奏內容提到了相當的高度,提倡二者的相輔相成。其“音隨意走,意興妙和”的思想與而今“身、律、心”三位一體的學道不謀而合。

得吳灴真傳者有二人,為顏夫人與先機和尚,分俗、釋兩派:俗家一派重繼承而輕發展,後逐漸隱沒;釋家一派由僧先機傳明辰和尚(問樵)、袁澄道士、牧村長老等,琴派後繼繁盛,綿延至四十年代仍生生不息。其中道光至清末年間,問樵弟子秦維翰推琴技於至高境界。維翰自幼冠精琴理,年過半百仍朝夕不倦勤勉苦練,尤精音律與操縵。在繼承前人精髓的前提下,主指指法的輕、重、緩、急要契合琴曲內容,並且每曲必專其情,將“身、律、心”之學和調氣練指之法連同目送於揮之神技融為一爐,為廣陵琴派“跌宕多變、去繁刪陋,著有《蕉庵琴譜》,收藏琴曲三十又二首。

發展歷史

《蕉庵琴譜》行世後,牧村長老空塵和尚刊行了《枯木禪琴譜》,除去廣陵派二十五首傳統琴曲外,

“廣陵派”第十一代宗師梅曰強

“廣陵派”第十一代宗師梅曰強加入了七首自己創作的新曲,遺憾的是因為空塵不傳俗家弟子,其新創曲目只存譜本,不曾被繼承下來。空塵視琴禪合一,將佛教的蒲團禪板與琴德都作為修身養性之道,對弟子常以琴理喻禪,並主張“琴聲十六則”:輕鬆脆活,高法清虛,幽奇古淡,中和疾徐。這對當今廣陵琴派處理琴曲剛中帶柔,柔中有剛,緩中帶急,急中有緩的風格有很大影響。

清之後,秦維翰弟子孫檀生之子孫紹陶於一九一零年與友人胡滋蒲、王方谷、夏友柏等人於揚州史公祠內梅花嶺下創立了廣陵琴社,並任社長,為廣陵琴派的發展和中興起到了承前啟後的作用。孫紹陶10歲即能文能琴,後師從廣陵琴家解石琴、丁玉田,琴藝益進。結社後,他精研琴曲,廣培桃李,為繼承和發展廣陵琴藝,樹立“跌宕多變、綺麗細膩、剛柔並濟、音韻並茂”的演奏風貌,作出了卓越貢獻,其再傳弟子張子謙、劉少椿等均為廣陵派一代宗師。

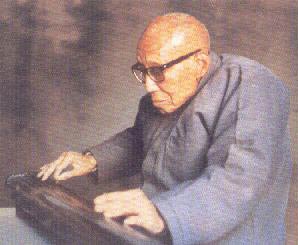

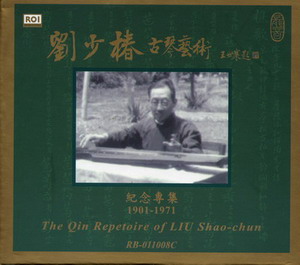

二十世紀三十年代,廣陵琴社進入興旺時期,社友多達五十餘人,他們繼承廣陵琴派藝術傳統,切磋琴藝,弘揚琴學,使得古琴文化空前繁榮。一代名家張子謙先生,是中國第一位職業古琴演奏家,他精研琴學七十餘年,結友甚廣,集各家之長,掌一門精要。而另一位古琴名家劉少椿先生,為揚州廣陵琴派第十代傳人,他傾畢生精力彈習琴學,尤精操縵。抗戰時期,曾為一張古琴視家中財物而不顧,因得別稱“琴痴”。劉少椿先生朝夕與琴為伴,延師三載余專攻琴藝,功力終至登峰造極爐火純青,並於一九五六年錄製廣陵琴曲八首,造就廣陵派第一部音響資料。曾在南京藝術學院教授古琴,其弟子林有仁、梅曰強、張正吟、劉如珍、劉蓉珍等,均為當代其名古琴大家。

劉少椿真傳弟子梅曰強先生,曾任南京市音樂家協會理事,南京樂社社委兼古琴組長,

廣陵派琴家泰斗——張子謙

廣陵派琴家泰斗——張子謙 廣陵琴社,夢溪社名譽理事,中國古琴協會常務理事,江蘇省民族音樂委員會會員,中國音樂家協會會員。梅先生自幼受杭州照瞻寺主持大休禪師之弟子著名古琴家汪建侯先生薰陶,十五歲正式拜汪先生為師學習古琴和中國畫,之後又師從於金陵古琴名家夏一峰先生和趙雲青女士,後追隨劉少椿先生精研廣陵派琴藝,三年師徒日夜演習,抵足而眠,終得廣陵派真傳,琴藝大進。梅曰強先生演琴風格,以廣陵派“跌宕多變、綺麗細膩、剛柔並濟、音韻並茂”為主,兼收浙派之“豪放清雅”,川派之“激盪狙狂”,金陵派之“文雅高逸”而自成一體,主張音正律和,清遠古穆,自然與修為兼集,入流派而不囿於流派,為當代南方琴界最有資格的老一輩古琴大家。梅先生擅長《樵歌》、《山居吟》、《秋塞吟》、《墨子悲絲》、《梅花三弄》、《平沙落雁》、《憶故人》等琴曲,其中《樵歌》、《墨子悲絲》、《梅花三弄》、《平沙落雁》獨得廣陵派真諦,《山居吟》由劉少椿再傳,別有風味;而如《秋夜讀易》、《耕辛釣渭》等曲得廣陵胥桐華女士無譜口傳心授,自得獨秘。2000年10月,梅先生為前國家主席江澤民和法國總統席哈克撫琴,好評如潮。除了自身勤奮鑽研琴藝之外,梅曰強先生數十年義務教授古琴技藝,先後在南京師範大學和揚州師範學校任課外古琴老師,廣培桃李,弟子眾多。

自清初之興盛到如今的日趨成熟,百餘年的悠久歷史成就了廣陵琴派“跌宕多變、綺麗細膩、剛柔並濟、音韻並茂”的獨特演奏風格。這十六字箴言包括了對於音律的明辨,指法的推敲,琴曲的意境和在處理曲目與自身感情和修養時的把握。其精髓就是要將“身、律、心”三者相互矛盾的狀態用藝術的方法統一起來,使技藝與情感達到至美境界。分開來說,“跌宕多變”是指處理樂曲句、段的方法。廣陵派信奉樂句可長可短,不受約束,密而有序,長而不混,短而不促,亂中有致,給人清和淳樸之感;同時要求在指法的處理上講究緩中帶急,急中有緩,將平淡常規的鏇律處理成清奇脫俗,灑脫自如的音調,猶如梧葉翻飛,鴻雁來賓。

“綺麗細膩”則主要是廣陵派從美學的角度處理“音”的追求。這裡的“音”不僅指彈奏的每個音節,還包括和音的處理,主次音的相互諧調,強弱音的套用,彈弦力度的控制,左手按弦力度分寸,音厚,音韻的有效值,調息運氣控制音動以及音與意的結合等多方面內容。古琴之絲弦韻味淳厚,柔和飽滿,猶善淋漓盡致地表現清心雅韻。而探悉“綺麗細膩”的真正含義應該從演奏古琴的綜合修養——“九德”來衡量,即要“正、和、法、合、力、穩、厚、氣、意”,任何一方面都不應當有所偏頗。所謂“剛柔相濟”,則應該從音的輕重遲速,樂句的微妙處理和琴曲的整體和諧性上進行理解。比如指法力度應該隨感情變化而強弱有別,緩柔的樂句中應該雜以急促之音,不能循規蹈矩平淡處理,另外應該突出主題思想的高潮部分,重現起音和尾音,不草率放鬆任意一個音節。剛柔相濟是演奏琴曲全過程的氣勢和意境的綜合體現,為琴曲內容服務。但是廣陵派在處理二者關係時絕少適用強對比的關係,而是將二者有機融合,順其自然,這也是廣陵琴派與眾不同的一大特點。

該派特點

“音韻並茂”是古琴樂器的主要特色。對於“音”的要求有“堅、實、圓、

廣陵琴派第十代傳人劉少椿

廣陵琴派第十代傳人劉少椿潤、宏、細、亮、采”之分,而對於“韻”的琢磨則是建立在對於“音”的微妙把握上,先聲後韻,由韻得聲,無聲勝有聲,以及弦外之音。“音”與“韻”的相輔相成能產生各種豐富的音響效果,“音”能給人帶來第一性的直接感受,而“韻”則彌補了音效的不足,加強了音域的廣度和深度,豐富了音色的變化。表現韻的高境界就是韻隨手走,音韻妙合,將無聲和有聲控制在最佳的比例之中,充分發揮控制韻時值的最優時間差。“音韻並茂”是演奏者追求的至高境界,也是最完美的欣賞極致。

廣陵派與其他古琴派別的一個共性就是講究意境,講求人品和修養,講求崇高和優美。所謂意境,存在著三個層次:情景、氣境和格境。情景是第一層次的審美標準,高山的莊重,流水的靈動,梅花的高潔,樵歌的空曠,瀟湘的愛國之情,廣陵散的疾惡如仇……一切技藝指法的處理都應該服從樂曲的感情基調。氣境是第二層次的審美,要求在不斷運動的過程中突破暫時的氣韻平衡而在另一個高度上恢復平衡。生命不是靜止不動的鏇律,它隨情緒的變化波動,並在運動中把握“動之平衡”,從而“戶柚不蠹,流水不腐”,生命的光彩生生不息。格境是第三層的審美境界。它體現出了崇高的人格和高尚的情操,“正養浩然氣,忽聽琴韻幽”,嘗求以真心解琴,以生命修心,常抱琴心,常懷琴趣。琴家講究“琴德”,要求學彈琴先要學會做人,這正是要求從第三層境界上塑造琴藝境界。廣陵派的演奏風格,從很大程度上還有賴於繼承與創新的相互磨合。與其它唯獨崇尚古風或者更為強調創新的琴派相比,廣陵派更為注重二者之間的平衡。即既不迷信傳統,也不忽視創新,而是在繼承中創新,在創新中回歸,既不墨守成規,也不厚今薄古。正是這種不偏不倚,溫柔敦厚的中庸之風造就了廣陵派自身獨特的藝術魅力,並且會在今後的發展中不斷前進。

重要琴譜

重要琴譜包括:《澄鑒堂琴譜》(徐常遇)、《五知齋琴譜》(徐祺)、《自遠堂琴譜》(吳虹)、《蕉庵琴譜》(秦維翰)、《枯木禪琴譜》(釋空塵)等;代表琴曲有《龍翔操》、《梅花三弄》、《平沙落雁》、《瀟湘水雲》、《廣陵散》等;

藝術風格

中正、跌宕、自由、悠遠。

琴學源流

樂器之中,琴為最古,廣陵又素有琴名,顧自嵇中散袁孝尼而後,只唐人李頎詩:

廣陵琴派史料陳列館正式開館

廣陵琴派史料陳列館正式開館“請奏鳴琴廣陵客”;又《雲仙雜記》載:李龜年至岐王宅聞琴聲,斷彈楚聲者,為揚州薛滿。片鱗只爪,偶一二見,蓋書有缺間矣。其足資考證者,當自清始。清初徐常遇,字二勛,別號五山老人,善琴,氣味與熟派(常熟)相近,學者尊為廣陵宗派,著《澄鑒堂琴譜》,亦稱《響山堂琴譜》。康熙四十一年壬午(民前二百十年),由其子晉臣付梓。二勛子周臣名祜,晉臣名禕,瓚臣名禶,均著聲望。周臣侄錦堂世其家學,琴名歷三世不衰。同時有徐大生者,名祺,別號古琅老人,畢生研求琴學,集海內外名譜,考訂四十餘年,輯《五知齋琴譜》。康熙八年己酉即欲登諸梨棗,不果,至康熙五十八年,其子越千名俊,游皖得交周子安魯封,因與參訂重校,直至雍正二年甲辰(民前一八八年),始授剞劂。其後吳仕伯名灴(《藝舟雙楫》作思伯)少受指法於錦堂,因與越千輩游,更精研琴律以辯明琴曲立體為用吟諸法,著《自遠堂琴譜》,嘉慶七年壬戊行世。思伯之學,傳釋仙機,其別傳曰顏夫人,顏夫人授梅蘊生,仙機授釋問樵,問樵轉授秦維翰,字延青,別字蕉庵,著《蕉庵琴譜》,由陳南金蘭生鑑定,光緒四年戊寅(民前三十四年)刊成。其後有釋雲閒集輯《枯木禪琴譜》,以“五知齋”“自遠堂”為宗,籍續廣陵之大概,光緒十九年葵巳(民前十九年)行世。秦延青傳釋小航,其他如趙逸峰,丁綏安,向子衡,王小梅,梅植之,王耀先,丁玉田,孫檀生,解石琴,徐卓卿,徐北海,釋蓮溪,雨山,皎然,普禪等皆與蕉庵先後輝映。近三十年,廣陵操縵家當推孫紹陶,王芳谷,胡芝甫,夏友柏等,民元間設廣陵琴社,延孫紹陶指導,紹陶與解石琴,丁玉田等精研有年,魯殿靈光,巍然獨立,廣陵之彈琴者張子謙,劉少椿,高治平,胡斗東等皆先生之高足也。

本文是一篇研究揚州廣陵琴派歷史的重要資料,它敘述了廣陵琴派發展演變的過程,闡述了廣陵琴派的風格特徵是“精研琴律以辯明琴曲立體為用吟諸法”。文章原載於揚州碩儒董逸滄所著《蕪城懷舊錄》卷二第三十四——第三十五頁(一九四八年出版)。一九五八年,曾被台灣出版的《惜余春逸事》(杜召棠著)再次轉載。

代表曲目

1、《梅花三弄》

戴曉蓮:廣陵派傳人 上海音樂學院古琴專業副教授

戴曉蓮:廣陵派傳人 上海音樂學院古琴專業副教授是曲為廣陵琴派孫紹陶先生親傳,習稱“老梅花”,樂譜最早見於明代《神奇秘譜》,共分十段,其中有五個合尾段落比喻梅花之開五瓣;又有主題音調在三個不同的音區出現,是為三弄,故有《梅花三弄》之稱。曲名與曲趣原無相關之處,後人因其名而附會為晉代桓伊之笛曲《梅花曲》,即以表現梅花高潔安詳的靜態,曲調急促處,像梅花不畏嚴寒,迎風搖曳的動態。

2、《平沙落雁》

是曲為廣陵派孫紹陶先生親傳,樂譜初建於明末《古音正宗》琴譜,自刊出後深受各派琴家喜愛,其後諸譜多有收錄,版本達四十餘種,得到廣泛流傳。曲意取清秋寥落之意,鴻雁飛鳴,借鴻鵠之遠志,寫逸士之心胸。音樂恬淡而富有詩意,表達了“淡泊以明志,寧靜以致遠”的思想境界。

3、《龍翔操》

是曲為廣陵派孫紹陶親傳,樂譜最早見於清初《澄鑒堂琴譜》,當時此曲所用的標題為《昭君怨》,按標題的意思與曲意無關,因另有《龍翔操》一曲,舊稱《昭君怨》,可能因此而誤混為同一操,實為二曲;是曲與《微言秘旨》之《秋水》及《五知齋琴譜》之《神化引》大同小異,《蕉庵琴譜》則用《龍翔操》為名。全曲節奏跌宕自由,有騰躍自得、超然神妙、變化莫測之趣,使人聯想龍在雲海里飛翔的生動景象。

4、《墨子悲絲》

廣陵琴派傳人陳雷激

廣陵琴派傳人陳雷激是曲為廣陵派孫紹陶先生親傳。此曲以墨子悲絲的故事命題,音樂自身所包含的吟誦風格和節奏特點,在表現墨子見素絲被染,而聯想到人在社會受到污染,而不能保持清白,慨嘆這種可悲的現實之心境,確有其獨到之處。在這方面《五知齋琴譜》的作者曾用了很深的功夫,在其自述:“余從髫年習之,意未盡其奧。僅參考揣摩,嘔盡心血,方為全美。”說明這是一首很見修養和功力的曲子。彈者如此,聽者亦然。

5、《山居吟》

是曲為廣陵派王藝之先生親傳,為宋代末年郭楚望的學生毛敏仲所做。是廣陵琴學的入門曲目,被稱為《小樵歌》。它音韻蒼勁高古,曲體結構複雜,鏇律跌宕奇妙,指法剛柔兼備,與它曲有別,描寫隱者以天地為廬,流淌枕石,不牽塵網,盡得山水之趣的意境。

6、《樵歌》

是曲為廣陵派孫紹陶先生親傳,南宋末年著名琴家毛敏中的作品。當時正藉朝政腐敗,外夷入侵,民不聊生的時期,愛國志士不願與朝廷奸佞合污,紛紛隱居善終。作者正是懷著這種憤世嫉俗的激情,借樵夫豪放不羈的生活和山林無限的情趣,抒發胸懷以契約志。