外形

九霄環佩

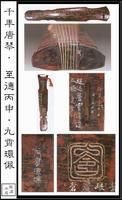

九霄環佩琴以梧桐作面,杉木為底,通體髹紫漆,多處跦漆修補,發小蛇腹斷紋,純鹿角灰胎顯現於磨平之斷紋處,鹿角灰胎下用葛布為底。琴通長124.5厘米,肩寬21厘米,尾寬15.5厘米,厚5.4厘米,底厚1.5厘米。龍均作扁圓形,貼格為一條桐木薄片接口於右側當中。腹內納音微隆起,當地沼處復凹下呈圓底溝狀,深度約2厘米,寬3厘米,通貫於納音的始終。琴背池上方刻篆書“九霄環佩”4字,

池下方刻篆文“包含”大印一方,池右刻“超跡蒼霄,逍遙太極。庭堅”行書10字,左刻“泠然希太古,詩夢齋珍藏”行書10字及“詩夢齋印”一方。

在琴足上方刻“靄靄春風細,琅琅環佩音。垂簾新燕語,蒼海老龍吟。蘇軾記”楷書23字。鳳沼上方刻“三唐琴榭”橢圓印,下方刻“楚園藏琴”印一方。腹內左側刻寸許楷書款“開元癸丑三年斫”7字。以上銘刻中“九霄環佩”及“包含”印為同時舊刻,蘇、黃題跋及腹款均系後刻。琴首下一雙護軫為紫檀木所作,據廣陵派古琴家徐祺《五知齋琴語》所述,當為清康熙年間所裝。“詩夢齋”為清末北京著名古琴家葉赫那拉佛尼音布的別號。“三唐琴謝”和“楚園”均為清末貴池劉世珩的別號。

這張琴聲音溫勁松透,純粹完美,形制極渾厚古樸,自清末以來即為古琴家所仰慕的重器、被視為“鼎鼎唐物”和“仙品”。因為它在傳世唐琴中最為獨特,最為古老,聲音更是完美盡善,所以成為舉國知名的瑰寶。

品評

“九霄環佩”琴在清代末年就是北京琴壇的一件重器,當時對這張琴的品評,留下文字記述的共有3人。第一個是佛尼音布,得到這張琴後,就刻上了“冷然希太古”的評語。第二人是當時的大琴學家楊時百,他非常讚賞這張唐琴,對其愛慕殷切之情清楚地表露於著作之中。他在《琴粹》中說:“歐陽公之琴記,唐琴在北宋時已不可多得,況更歷千年乎?宜乎今日唐琴如鳳毛麟角也。近時都下收藏家僅……佛君詩夢之九霄環佩,其聲音木質定為唐物無疑。……其餘予收藏及所見雖不乏良材,要不能與數琴埒。”第三人是當時藏有“飛泉”、“獨幽”兩張唐琴的李伯仁,李伯仁為大琴學家楊宗稷弟子,楊氏將“飛泉”、“獨幽”二琴定為“鴻寶”,而擁有兩張“鴻寶”的李氏卻將“九霄環佩”奉為“仙品”,“鴻寶”與“仙品”之間的差別,自可不言而喻了。

傳承

“九霄環佩”琴繼佛氏之後,大約在1920年左右被遜清宗室紅豆館主溥侗所得。其後傅侗舉家南遷移居滬上,“九霄環佩”亦隨之南徙,遂成為上海琴壇名器,被收藏家劉世珩所得。1953年,經鄭振鐸局長提出,國家文物局由劉氏後人手中以重金購得,並轉交故宮博物院。據上海的一位老一輩古琴家說:“上海曾有三張音韻至為佳妙的古琴,一張是王氏家藏的‘鐵雀舞’,一張是吳氏所藏的‘秋月’,而最好的一張,就是已在北京的‘九霄環佩’”。“九霄環佩”之所以始終在琴壇上享有盛名,且飲譽上海,至今猶為人所稱道,就因為它是非常琴所及的盛唐的雷公琴。

出處考證

據文獻記載,古代的琴多出於琴家的手制,或由琴家督造而成。到唐代,已經出現了專門從事古琴製作的家庭手工業作坊,以製作出售古琴為業,其中最有名的四家是雷霄、郭亮、張越、沈鐐,另外還有婁則、馮超、三慧大師和超道人。不過今天從僅存的十幾張唐琴中,可以認定的只有雷氏一家所制琴,這是因為雷氏琴不僅被唐賢所重,而且更被宋賢所重,他們收藏雷琴,並記錄於著述之中,為後世識別唐代雷琴提供了依據。

四川雷氏造琴,相繼了三代人,計有雷紹、雷霄、雷震、雷威、雷儼、雷文、雷珏、雷會、雷迅9人。其造琴活動從開元起到開成止,前後約120多年,經歷了盛唐、中唐、晚唐3個歷史時期。從《陳氏樂書》、《琴苑要錄》所記可知,霞氏的紹、霄、震、威、儼5人為盛唐開元間人,屬於雷氏的第一代。

《嫏記》引前人之說:“雷威作琴,不必皆桐,遇大風雷中獨往峨眉,酣飲著蓑笠人深松中,聽其聲連綿悠揚者伐之,斫以為琴,妙過於桐。”可見雷威所作之琴,並不拘泥於必須用梧桐、梓木,而是以峨眉松之良者為之,只部分使用桐木,卻比桐木製作的還要好。在傳世古琴中,尚未見有松木之作,文獻中亦只此一例。清末大琴學家楊宗稷在《藏琴錄·序言》中說:“確修古琴數十,其中杉制者竟居十之三四,且有最著名之古琴與最著名大家所制之琴皆用杉,池沼間表以桐。”在此最早提出杉木製琴的問題,最著名之古琴應該是“舊藏佛氏著名唐琴九霄環佩”,最著名的制琴大家所制之琴,只有盛唐雷威所制的《雲煙過眼錄》著錄的“春雷”琴,才是杉木所制而池沼間表以桐木的。《嫏記》所說的峨眉松,實質是杉木,這是盛唐雷威制琴的第一個特點。

雷威琴在槽腹製作上也與眾不同。北宋蘇軾《東坡志林》中說:“唐雷氏琴,自開元以至開成間世有人,然其子孫漸志於利,追世好而失家法。”什麼是雷氏家法?《東坡雜書琴事》中說開元十年造的雷琴“琴聲出於兩池間,其背微隆若薤葉然,聲欲出而隘,徘徊不去,乃有餘韻,此最不傳之妙。”可見琴腹納音的特殊做法,亦即上述雷氏第一代人所創造的家法。從“九霄環佩”與“春雷”兩琴的納音來看,都是在稍稍高的納音中間,開出一條約五分深、一寸寬、通貫於納音始終的圓溝。它既未增加琴面的厚度影響發音,又使龍池鳳沼兩個出音孔變得稍稍狹隘,藉以延長共鳴箱中餘音的擴散。這是雷威制琴的第二個特點。

雷氏琴的聲音特點,據《琴苑要錄·斫琴記》說:“唐賢取重惟張、雷之琴(雷紹及震、威、張越也)。雷琴重實,聲溫勁而雄。張琴堅清,聲激越而潤”《陳氏樂書》說:“然斫制之妙,蜀稱雷霄、郭亮,吳稱沈鐐、張越,宵、亮清雄沉細,鐐、越虛鳴而響亮……凡琴音響者則必虛乾,無溫粹之韻,雷氏之琴其聲寬大復兼濕潤。”《澠水燕談錄》說雷琴“音極清實”。《六一居士詩話》說雷琴“其聲清越,如擊金石。”用傳世的唐代雷琴相對照,具有家法特點的盛唐之作,雖已經歷了上千年的自然變化,而上述音的特點依然存在,與它琴相較,其“清越如擊金石”與“濕勁而雄”之異猶感突出,“九霄環佩”之音就是如此。

已故的古琴家李伯仁在半個世紀以前,在《玄樓弦外錄》中就提出“九霄環佩”是唐朝的雷琴。現代音樂史家楊蔭瀏先生在《中國音樂史稿》中,也十分明確地把“九霄環佩”定為雷琴。今扼要列舉有關文獻,更進一步證明“九霄環佩”是盛唐雷威的製作,一般琴人視為唐代宮琴的觀點,無疑是不能成立的。

九霄環佩在當代

九霄環佩亮相南京,價值超過4000萬

九霄環佩

九霄環佩昨晚7點半,備受矚目的唐代古琴“九霄環佩”跟隨中央音樂學院教授、著名古琴演奏大師李祥霆一起亮相南京文化藝術中心。古琴和崑曲、新疆維吾爾木卡姆以及蒙古長調已獲得“世界非物質文化遺產”的稱號,而唐代古琴“九霄環佩”又因為其號稱價值“2500萬元”而在我國首個“文化遺產日”到來時更加受到矚目。李祥霆告訴記者,這張琴不是2500萬元,他認為是不止4000萬元。

年款確定貴重“身份”

猛一看,“九霄環佩”與其他古琴並沒有太大區別,紅紅的梧桐面上因為歲月的磨洗而不太工整。李祥霆告訴記者,唐琴“九霄環佩”屬於國家一級文物,到現在已經有1250年的歷史,是唐玄宗第二個兒子的皇室用品。據資料顯示,那一年李白55歲,杜甫44歲,又過了40年白居易才出生,這個琴記錄了那個時代文化的輝煌。

而這把琴之所以如此名貴,據李祥霆講,是因為它有明確年款。在僅存的約20把唐琴中,有明確年款的比較少,而且這把琴通過年款可以證明它是皇家而非民間之物,這就更顯珍貴了。

彈奏聲音驚為“天籟”

昨晚李祥霆現場彈奏了中國第一名曲《流水》。《流水》表現的是點點清泉匯集到江湖大海的意境,善彈琴的伯牙和樵夫鍾子期正是因為這首曲子相識,並使知音一詞流傳千古。子期死後,伯牙摔琴終身不再鼓琴。自古以來,古琴音樂使聽者有“繞樑三日”之感,關於古琴的神奇力量古代也有很多傳說,伯牙彈琴能讓水下之魚跳出水面,孔子聽琴“三月不知肉味”等等。而昨天的演出現場,在李祥霆爐火純青的演奏下,古琴“九霄環佩”發出了讓觀眾“驚為天籟”的聲音,讓南京的觀眾領略到了古琴作為“世界非物質文化遺產”的獨特魅力和文化底蘊。

彩排時有個細節引起了觀眾的注意。李祥霆在演奏時忘了把手上的手錶解下,結果演奏的時候手錶振動的聲音也順著琴聲傳了出去。彩排人員立刻要求他把手錶拿下。即使李祥霆把手錶放在了穿的褲子口袋裡,也遭到了拒絕,因為即使這樣,也有可能會破壞古琴演奏的效果,可見中國古琴演奏藝術要求之精確。

陶藝評說“九霄環佩”

幾天來,“九霄環佩”“2500萬”的標價吊足了大眾的胃口。昨天記者在現場了解到,許多觀眾之所以來看演出,就是為了一睹這張“2500萬元”唐琴的風采。但李祥霆卻告訴記者,這張琴的價格不是2500萬元,他認為是不止4000萬元。而記者了解到,這把琴在2003年的拍賣時價格僅為346.5萬元。到底這張琴價值幾何?2500萬之說又從何而起?為此,記者採訪了南京著名的古琴鑑賞家、中國琴會理事陶藝。陶藝告訴記者,之前宣稱的2500萬元並沒有公論,而李老提出的4000萬元的價格也只是他的一家之言。他解釋說,目前古琴市場上不斷標榜“高價”,原因之一是渴望得到大眾的關注。

古琴現存世稀少,上世紀90年代有機構對清以前古琴進行了普查統計,發現其存世僅2000張左右,其中大部分藏於中國和世界各地博物館中,民間傳世稀少。據陶藝介紹,其中唐琴的數目只有不到20張,多數在國家博物館。而像“九霄環佩”這種低音渾厚、高音也寬厚的唐琴就更少見了。但即使這樣,在琴市上,古琴的價格也難以和小提琴相比。小提琴只有200多年的歷史,卻可以賣到1000萬美元的價格,古琴中的唐琴許多已有1000多“歲”的年齡,拍賣價格卻僅在幾百萬人民幣間徘徊,中間的差距很大。但陶藝相信,隨著 中國經濟的發展,古琴的行情應該會越來越好。 (南京晨報)

九霄環佩現身鷺島

梧桐作面,杉木為底,通體髹紫漆,多處跦漆修補,眼前的這把古琴可不是普通的古琴,它已有千年的歷史,價值更是高達2500萬元。昨天,它出現在廈門首屆古琴文化周新聞發布會上,在古琴演奏家的演奏下,驚艷四場。

它叫“九霄環佩”,這是它第一次造訪廈門。由於身價不菲,由京赴廈的途中,“九霄環佩”受盡特殊待遇——不僅全程搭乘頭等艙,而且上機前和下機後均由武警接送。

古琴在2003年成功入選聯合國人類口頭和非物質文化遺產。廈門市龍人古琴坊於2009年4月22日至28日舉辦首屆古琴文化周系列活動。該活動不僅有名家名曲音樂會、學術講座,還有古琴文化展,值得關注的是,本次所有展覽、講座和音樂會均為公益性推廣活動,廣大市民可免費索票。今後,廈門龍人古琴坊將每年固定舉辦古琴文化周活動。

明天,“九霄環佩”將首度在鷺島奏響。屆時,在當代名家的演奏下,這把絕世唐琴將在鼓浪嶼音樂廳為觀眾帶來穿越千年時空的藝術盛宴。有興趣的市民,可免費索票前往參加音樂會。