簡介

廣東本地的居民有三大民系,一是廣府民系、二是潮汕民系、三是客家民系,三大民系能夠互相團結,共同為廣東的發展建設奉獻自己的力量,另影響力相對較小的雷州族群(湛江雷州半島一帶,與海南人近親近緣,海南島、雷州半島和電白縣的語言文化由福建移民和當地原住民共同創造而來)和高涼族群(茂名一帶,與廣府人近親近緣,有時會被歸併入廣府)自身也有一定的文化特色。

廣府民系

定義廣府民系,即為廣府人,廣東人中狹義的廣府民系是指口語中的“廣府人”即以廣州為中心分布於廣東、廣西、香港、澳門及東南亞、歐美、澳州等等地區的華人,以粵語(廣州話、白話或稱廣府話,俗稱廣東話)為母語,以珠璣巷同遷的漢人為民系認同,有著自己獨特文化(嶺南文化)、廣府文化、粵式飲食、語言、風俗和建築風格的漢族民系。廣義的廣府民系則包括全廣東及世界所有地區,世代以粵語為母語的漢族民系。此外,廣東潮州人和廣東客家人甚少稱呼粵語族群為廣東人,而稱呼粵語族群為廣府人較多。廣府商會“廣東南雄珠璣巷後裔聯誼會”。

原始居民

廣東人

廣東人根據考古發現,廣東的人類歷史可以遠溯到距今十萬年前。1958年在粵北韶關的曲江縣馬壩鄉獅子岩洞穴里發現的“馬壩人”頭骨化石,是目前廣東境內發現的最早的人類化石。“馬壩人化石”的發現,揭示了舊石器時代廣東地區人類的歷史。新石器時代中晚期的遺址遍布全境,數以百計,其中以曲江石峽,鯰魚轉和韶關走馬崗遺址為代表,所出土的大批石奔、石斧、石鑿、石刀、石鏃等製作精美的石制工具,以及魚網墜、陶紡輪、各種石制和骨制的裝飾品,人工栽培稻的穀粒等遺物、遺蹟,勾勒了一幅四、五千年以前粵北先民勞動生息的風情畫;展示了“馬壩人”開戶的粵北地區的遠古文明。粵北韶關歷史上稱為韶州。相傳舜帝巡奏“韶樂”於城北30公里處的石峰群中,該處的36石後來統稱為韶石山。

四五千年前的泛稱中國南方的民族為“越族”,即古代所稱的百越,百越原住民經過歷史的洗禮,政權的更迭,人口的遷移,經過中原漢族與百越原住民的融合,現所存的百越原住民已經與漢族同化了。廣東人,主要可分為廣府、客家與潮汕三大民系。三大民系的形成,是中原漢族與嶺南原住民長期融合的結果。這種融合早已有之,而較大規模的融合則始於秦征嶺南,經過兩晉、兩宋、明末三次移民高潮(來自中原地區,還包括楚、吳越、閩等嶺北地區),逐漸形成了三大民系 。廣府民系主要由早期移民與古越族融合而成。廣府民系文化特徵以珠江三角洲最為突出,既有古南越遺傳,更受中原漢文化哺育,又受西方文化及殖民地畸形經濟因素影響,具有多元的層次和構成因素。廣府民系分布的地域西江、北江流域及珠江三角洲在廣東是封建文化最早開發的地區 。

歷代移民

第一批:秦漢秦朝時期,秦始皇派下50萬大軍南攻百越。攻畢後,50萬大軍留守嶺南。後來又遷入居民50萬,總數為一百萬。當時百越地區人口稀少,但分布廣泛。中原人移民所到之處,與百越民族互相融合。元鼎六年,漢武帝派軍攻打南越國,降番禺城。西江中游的居民得以遷入珠三角。漢武以後,效法之前的皇帝把嶺南當作流放之地,西北有不少流民遷入。

第二批:東晉時期

東晉時期,由於北方五胡亂華,導致北方漢人大批南遷。而北方雖有五胡亂華,卻又未導致嚴重地干預到政治文化的地步。不過這時候的南遷並非全是廣府(珠璣粵海族群),較多的是閩語族群,所以主支並非珠璣粵海族群,而且這時尚未有珠璣巷,更多史料記載,珠璣巷這一名稱的得來,與唐敬宗的珠璣賞賜有關,珠璣巷在唐代之前時還叫“敬宗巷”.因有巷內族人張興七世同常,唐帝李湛聞聽後,賞賜給他們家族珠璣絛環,不久李湛駕崩被賜廟號唐敬宗,“敬宗巷”為避諱改名珠璣巷,沿用至今 。

第三批:北宋時期

至北宋時期,北宋末年,北宋被滅,都城開封大批不少士大夫以及百姓隨後南遷嶺南,而皇帝則遷都杭州。途經敬宗巷時候,因懷念故里,故改敬宗巷為珠璣巷。此時的南遷漢人與早期粵海族群融合成為新時期的廣府人。而這也是為何如此多廣府人以珠璣巷作為民系認同的緣故。

第四批:南宋時期

南宋末,南遷漢人共分三支,一支從陸路經江西、珠璣巷南下嶺南,應為客家民系,另兩支由海路往嶺南,其中一支為江東移民,最後融入廣府,另一支應為福州地區的移民,最後融入閩南語族群。

廣東人

廣東人清朝末期,清政府實施“鎖國”、“海禁”政策,人們出海受到限制。在這期間,荷蘭、英國殖民者看到在印尼、馬來西亞的華僑吃苦耐勞,而且心靈手巧,善於經營。於是就想徵用中國勞力,但因清政府的“鎖國”政策,無法招到勞工,便勾海盜,擄掠、綁架壯丁到印尼、馬來西亞,充當殖民資源開發的苦力,俗稱“賣豬仔”、“賣番豬”,殖民者用“契約”束縛他們,並美其名稱為“契約華工”。也有人是受環境所逼無可奈何而充當“華工”的,當時,廣東的華人、華僑大多數是以“華工”的身份離開家鄉的。

最早的外來移民據香港電視鳳凰台影視資料,最早大批移民到廣東來的是距今四、五千年前的遠古“戰神”蚩尤族裔,據說,當時蚩尤勇猛無敵,兵多勢眾。炎、黃二帝率領部下合力將蚩尤打敗,並把他的族人趕出黃河流域。兵敗如山倒,其族人一路向南遷徙,宛轉來到現在的廣東粵西、雷州半島、海南島一帶繁衍生息。

粵西地區在先秦時期是駱越、甌越的活動區域,在南朝至隋唐間則是俚人的活動區域。而廣東其他地區在先秦時期是南越的活動區域,大批原住廣東人遺存近期陸續出土。洛湛鐵路沿線發現的南朝至唐遺址對廣東民族史、嶺南開發史和粵西地方史的研究提供了第一批系統的實物資料。洛湛鐵路粵境段所經地段主要為茂名所屬的高州和信宜。2006年六七月間進行的沿線文物勘查中,廣東省考古研究所的考古專家共發現13個遺址和遺物點,這些遺址在年代上都集中在南朝到唐這階段,在地域上位於鑒江兩岸。最近考古專家又進行了進一步的勘探,進一步明確了想法——專家認為:他們發現了新的文化類型俚人最傑出的代表是六世紀活躍於嶺南政治舞台的冼夫人,當時還主政廣東,被尊為“嶺南聖母冼夫人”高州人,公元589年,嶺南數郡共舉冼太夫人為主,尊為“聖母”。但多年來無論是民族史研究還是冼夫人研究,由於缺乏記載和實物,對俚人的文化知之甚少。洛湛鐵路調查得到了一批完全不同於以往發現的鐵器、陶瓷器等,展現了一個新的文化類型的風貌,這在廣東歷史時期的考古研究中具有重要的意義,填補了空白。

駱越、甌越後裔俚人是使用高州語系的,至於屬什麼民系,那就有待專家去考證了。

國內分布

廣府人居住在以珠江三角洲為中心的華南地區,包括香港、澳門、廣州、佛山、南寧、梧州等大中城市。海外

廣義的廣府民系在東南亞分布很廣,在馬來西亞、新加坡、印尼、越南、高棉等地均有分布。而在歐美澳紐地區廣府民系在華人社區便占了多數,美國、加拿大、英國、澳大利亞、紐西蘭、荷蘭等地廣府民系便為數不少。

名人

漢族廣府民系作為中國廣東、南方一個大民系,自秦朝軍民南下,廣府民系開始形成以來,廣府人接受中原先進文化就一直沒有停過,直到宋朝南雄珠璣巷第三次漢人大規模南下後正式形成。在漫漫的歷史長河中,廣府民系不斷湧現出舉世聞名的著名人物,無論在軍政界、商界、文化界、還是體育界、娛樂界、武術界,都不乏廣府人的身影,如孫中山、康有為、梁啓超等,為中華文明的興盛發展作出了極其巨大的貢獻。

客家民系

概述【拼音】kèjiā

【客音】hākgā/kākgā

【英語】Hakka

源流

關於客家淵源的看法主要有兩種:

(1)純粹由北方的南遷漢人發展演變而來;

(2)北方南遷漢人融合極少數南方土著發展演變而來;

在一般人看來,客家人是北方漢人南遷移民的一支,在漫長歲月里,篳路藍縷,顛沛流離,歷盡艱辛,融合少部分當地原住居民而形成、演變和發展起來的擁有數千萬人口的大民系。

2007年5月,刊登在美國權威學術雜誌《humangenetic》上的一篇文章:《YchromosomesofprehistoricpeoplealongYangtzeRiver》,裡面有組數據證明,閩粵兩省的百姓的中原基因占了很大比例。

客家根源

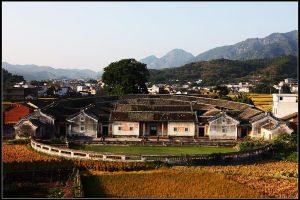

根據客家學創始人羅香林的觀點:客家人根在中原,根在漢族。不過之前有客家學大師提出的“客家人是最純種中原人”的觀點已被基因學研究者和人類學研究者明確否定, 客家民居

客家民居關於早期客家人的源流,客家學研究者認為是在河洛,所謂河洛,指的是黃河、洛河。廣義上的河洛就是黃河中游、洛河流域這一廣闊的區域。狹義的河洛就是洛陽。“根在河洛”的依據有三:①家譜記載,很多客家族譜都記載先祖居住於河洛。②泰山石敢當的傳說。③客家文言;是一種官話(aBasilectSystemofMandarin)。根在河洛指的是大部分客家人都出自河洛,客家的方言底層源出河洛。讀音常以:弟【t-】等

【客家人遷徙】

客家人的遷移包括客家先民的南遷和客家人的國內遷移與國際遷移。就遷徙行為而言,有主動和被動之分,與遷移過程的歷史相對應,遷移原因在各時期各不相同。

【客家之流】

今天的客家人是世界上分布地區最廣的民系之一,也是世界上人口最多的民系之一。在中國國內有客家聚居的地區,共19個省區,265個縣區市,其中純客或基本純客縣市41個,總人數約5500萬。另香港約100萬,澳門約10萬,台灣約460萬。國外遍布五大洲六大洋,分布在80多個國家和地區,總人口約500萬客家方言的分片 客家方言在不同的地方有不同的叫法,在廣東東部北部叫客話、客家話、廣東話(正因為客家話在粵東也叫廣東話,所以四川的客家話,才被叫做土廣東話);在廣東西部和廣西東南部叫涯話、麻介話、新民話;在湖南瀏陽叫客姓話;在四川叫土廣東話;在浙江叫‘汀州腔’,因為浙江的汀州客家人祖先是來自閩汀州府。但通稱客家話。這是自稱和他稱的合一。

客家方言按其口音的不同,主要分成三大類,即:嶺北、嶺南、槎語。以下將此三大類,與過去的八大片劃分法進行比較說明:

分布

廣東客家人主要分布在廣東東部、東南部、北部等地區,零星分布於廣東西部地區。

廣東的客家人相對潮汕族群和廣府族群而言是比較特別的,客家人不以地理位置來定位自己的身份。

客家是中華民族的一支,一千多年來,他們從廣東向外遷徙,足跡遍及大半箇中國和海外各地。參加研討會的代表們認為,河洛移民的第一次遷徙發生在西晉與東晉交替時,客家先民首次南遷紀念地的標誌性景觀遺存多集中在偃師市,以偃師市為中心的伊洛平原是河洛文化的核心地區,正是客家民系根之所在。

主要分布

純客家縣市有:梅州的梅縣區、梅江區、大埔、蕉嶺、平遠、興寧、五華;河源全境(源城區、東源、龍川、連平、和平、紫金);

惠州的惠城區、惠陽、惠東、博羅、龍門;

汕尾的陸河;

韶關的新豐、南雄、翁源、樂昌、乳源、始興;

清遠的英德:陽山大崀。

非純客家縣市有:深圳、東莞、樂昌、豐順、連南、揭西、惠來、普寧、陸豐、海豐、連山、陽山、連州、佛岡、仁化、曲江區、龍門、增城等,還有廣東西部茂名的電白、化州、高州、信宜,陽江的陽西、陽春,湛江的廉江等部分縣區[3]。

亞洲

中國7000萬人印度尼西亞800萬人馬來西亞150萬人泰國100萬人新加坡60萬人菲律賓0.68萬人越南30萬人緬甸5.5萬人高棉1萬人印度2.5萬人寮國0.5萬人沙烏地阿拉伯0.22萬人日本1.2萬人汶萊0.9萬人巴基斯坦0.2萬人尼泊爾0.24萬人斯里蘭卡0.017萬人科威特0.017萬人朝鮮0.1萬人韓國2萬人土耳其0.05萬人孟加拉國0.05萬人

美洲

美國30萬人牙買加10萬人特立尼達和多巴哥0.6萬人巴拿馬0.5萬人哥倫比亞0.01萬人瓜地馬拉0.01萬人多米尼加0.12萬人加拿大8.1萬人玻利維亞0.01萬人秘魯20萬人巴西0.24萬人智利0.12萬人蓋亞那0.6萬人阿根廷0.5萬人古巴0.81萬人厄瓜多爾0.2萬人蘇利南0.41萬人委內瑞拉0.02萬人墨西哥0.01萬人

歐洲

法國5萬人荷蘭8萬人英國18萬人德國1.2萬人俄羅斯0.12萬人丹麥0.12萬人挪威0.03萬人英國18萬人德國1.2萬人義大利0.1萬人瑞士0.1萬人比利時0.043萬人葡萄牙0.05萬人瑞典0.24萬人前南斯拉夫地區0.24萬人捷克0.01萬人奧地利0.05萬人冰島0.01萬人西班牙0.02萬人盧森堡0.02萬人

非洲

馬達加斯加0.02萬人莫三比克0.03萬人奈及利亞0.02萬人獅子山0.006萬人尚比亞0.006萬人加納0.02萬人留尼旺1.8萬人模里西斯3.5萬人肯亞0.01萬人南非2.5萬人民主剛果0.02萬人安哥拉0.02萬人塞席爾0.05客家人。

潮汕民系

歷代移民

居住在偏隅於我國東南沿海廣東與福建的交界處,潮汕人即是河洛人,根據史料記載;中原河洛人遷入閩,始於 潮汕民俗

潮汕民俗西晉懷帝永嘉五年(312年)

由於西北的少數民族入侵中原,在黃河流域先後建立了16個不同的國家,形成了五胡亂華的局面,東晉統治者被迫將國都從洛河遷到南京,中原地區的許多官員、老百姓有的在長江流域定居下來,有的則進入閩地。

唐高宗總章二年(669年)

河南光州固始縣陳政、陳元光父子為首的123個將領率領8000餘府兵南下閩粵,平定蠻苗淆亂,這批漢軍“征蠻”後便定居下來了,後裔逐漸擴散至閩粵台和海外。

中晚唐時期

藩鎮割據,河南固始縣王潮、王審知兄弟趁亂起兵,帶領5000餘人南下入閩,占據了福建全境,不久,王潮被封為福建威武軍節度使。後來,王審知的兒子成立閩國,自立為王。

這些人在福建定居若干年後,又輾轉沿海兩線向西、南遷移,進入粵東的等地區,閩人入粵的高峰期是唐朝、五代和宋、元時期,明萬曆年間達到鼎盛。閩人入粵的原因有三點:

(1)閩人入粵為官,舉家遷移,帶來了文化,帶來了影響。

(2)由於戰亂、天災等原因,許多閩人從莆田來到廣東,定居潮汕地區。

(3)廣東沿海地區是一個大漁場,部分閩南漁民沿海岸線捕魚,定居於此,並帶來了福建漁民的守護神——媽祖。

閩人來到粵東地區,帶來了閩文化、閩方言,並與當地入粵更早的漢人、畲人、等進行互動文化,到了元朝時候,帶有粵東特色而根在河南洛河、福建閩南的潮汕人就逐漸形成自己的特色。

主要分布

潮汕人主要分布在揭陽市、潮州市、汕頭市三市以及豐順縣的留隍鎮、湯南鎮、湯坑鎮。雷州民系

雷州歷史悠久,文化璀璨。自西漢以來,歷代大多在這裡設郡置縣,一直是雷州半島政治、軍事、經濟、文化、航運的中心,因而被稱為“天南重地”。在漫長的歷史長河中,由於雷州半島位居祖國大陸緊南端邊陲,優秀的中原文化廣泛吸收融會了古老的南越、俚僚和流入文化,互相碰撞、融合,不斷充實、更新,逐步形成獨放異彩的雷州文化。如雷州方言、雷祖雷神、雷歌雷劇、雷州音樂、雷州儺舞、雷州石狗、雷州珍珠等“雷字號”風物,凸現雷州文化特有風采。它是天南重地區域文化,在南粵歷史文化中占有重要的地位,雷州文化與廣府、潮州、客家文化並稱為廣東四大文化,在我國眾多的地域文化之林中占有重要的一席。名人精英

廣府名人

孫中山、六祖慧能、康有為、梁啓超、霍英東、李小龍、鄭裕彤、劉德華、梁朝偉、崔世安、梁振英、詹天佑、 孫中山

孫中山客家名人

廖仲愷、洪秀全、丘逢甲、黃遵憲、何子淵、葉劍英、葉挺、李國豪、李金髮、林風眠、姚雨平、鄧仲元、薛岳、羅卓英、謝晉元、葉夢熊、陳璘、宋湘、張鴻南、曾憲梓、田家炳等。潮汕名人

李嘉誠、饒宗頤、莊世平、賴少其、鄭正秋、蔡楚生、翁萬達、馬化騰、黃光裕、彭湃、馬思聰、方思瓊、許地山、秦牧、張競生、彭士祿、林百欣、楊受成、陳弼臣、謝國民、馬大猷、丁日昌、杜國庠、洪靈菲、戴平萬、許滌新、梅益、方漢奇、趙汀陽、饒芃子、陳小奇、郭啟宏、蔡瀾、劉昌潮、林墉、許欽松、楊之光、陳復禮、翁照垣、鄭信、杜琪峯、徐克、周華健、孫燕姿、鄭秀文、楊千嬅、張德培、李宏平、孫大文等。人文

祖國的南大門廣東,歷來都是地靈人傑,臥虎藏龍,英才輩出,最為人們熟悉的有;唐代中國佛教禪宗創始人肇慶新興的六祖慧能,唐代宰相韶關曲江的張九齡,特別是清代以後,更是長江後浪推前浪,有“南收安南、北抵蒙古”的嶺南第一名臣翁萬達、廣州花都的太平天國天王洪秀全,維新變法領袖的南海人康有為,新會人梁啓超,香山的中華民國國父孫中山,十大元帥之一的梅州葉劍英,還有十大華人首富李嘉誠、霍英東,鞠躬盡瘁的僑界領袖莊世平、國際巨星李小龍等等多不勝數。

歷代狀元

文狀元系列:

莫宣卿封開人,唐朝大中五年辛未科狀元。

倫文敘南海人,明朝弘治十二年巳未科狀元。

林大欽潮安人,明朝嘉靖十一年壬申科狀元。

簡文會南海人,南漢乾亨二年戊寅科狀元。

張鎮海南海人,宋朝鹹淳七年未科狀元。

黃士俊順德人,明朝萬曆三十五年丁未科狀元。

莊有恭番禺人,清乾隆四年巳未科狀元。

林紹棠吳川人,清朝道光三年癸未科狀元

梁耀樞順德人,清朝同治十年辛未科狀元。

武狀元系列:

朱可貞,生卒年不詳,字占遇,號子庵,順德龍江人。明代崇禎元年(公元1628年)中武狀元。

林德鏞(1675-1722),字白庵。清代康熙揭陽縣棉湖鎮(今揭西縣)人。康熙五十六年(1717年)中武狀元。

李威光(1735—1795年),字作楫,號韜序,華城黃埔村人(今五華縣人),清乾隆三十七(1772年)年壬辰科武狀元。

黃仁勇(1762-1817),字智齋,又字良越,海陽縣(今潮安)古巷孚中村人嘉慶元年(1796年)中武狀元。

姚大寧(1772-1807),字允盛,又名大令,南海和順鎮文教鄉人,清代嘉慶四年(1799年)中武狀元。

廣東語系

廣府話(粵語)粵語是發源於北方的中原雅言(漢族母語),而於秦漢時期傳播至兩廣地區與當地古越語相融合產生的一種方言,同時也是在香港、澳門占有主導地位的方言,民間稱白話或廣東話。粵語是一種屬漢藏語系漢語族的聲調語言。在中國廣東、廣西及香港、澳門和東南亞,以及北美、英國和澳洲華人社區中廣泛使用。它的名稱來源於中國古代嶺南地區的“南越國”(《漢書》作“南粵國”)。

粵語起源於古代廣信即今廣西梧州、賀州和廣東封開一帶(即西江和賀江交匯一帶),古稱廣信縣隸屬蒼梧郡。廣信,是古代兩漢時期的交州首府,位於現今廣西梧州、賀州與廣東封開一帶,即西江與賀江交匯一帶。經這些年專家、學者考證確認,自公元前106年起,廣信作為嶺南政治、經濟和文化的中心,前後歷經300多年,被譽為“嶺南古都”,是嶺南文化和粵語的最早發祥地。

潮州話

又叫潮汕話,屬漢語方言八大語系之一的閩南語系。也是現今全國最古遠、最特殊的漢語方言。其古樸典雅,辭彙豐富,語法特殊,保留古音古詞古義多,語言生動又富幽默感,與其他語言有很大區別,有中國古漢語化石之稱。據史載,潮語發端於秦漢,成型於唐宋,到明末清初,方形成獨立語言體系。其主體是中原的古漢語,音韻與如今的閩南話大體相同。王朔曾笑稱:“秦始皇講一口潮州話”。現潮汕方言共有八音(國語為四音),關於潮汕八音,曾有人將其形象的概括為:“香港警察,年老無力”“低抵地滴池弟帝碟”。現存世最古老的潮州音字典為清末澄海商人張世珍所著《潮語十五音》。正如其他漢語方言,潮州話究竟是語言或是方言,至今仍未有定論。然而,純粹以語言學角度而言,潮州話以至整個閩南語可看作是獨立的語言。潮汕地區不同地方的潮州話也有分別,不同城市或地區語言各有自己特點。

客家話

客家話是漢民族共同語的一個分支,它以廣東的梅州話和東江話為代表,是中國社會長期發展的必然結果。客音和古音雖不完全相同,但在客方言中保存了很多古音,客家話的客家人所操的語言。“客民本中原漢族”,既是中原漢民族,口音當然是中原音系,羅香林在《客家源流考》認為中“就種族遺傳說,客家民系是一種經過選擇淘汰而保留下來的強化血統”,《梅州鄉土歷史讀本》。足見客家人是中華漢族無疑,客方言不是一種獨立的語言,而是漢語的一個支派。

高州白話

所謂高州話,正確稱高州白話,因為在高州地區通行著兩種方言:高州白話和高州涯話,所以把高州白話稱為“高州話”是不科學的。主要在高州大部分地區及茂名部分地區通用。

雷州話

中國大陸最南方言——雷州話。

雷州話通行範圍很廣;雷州方言是雷州半島人民日常生活使用的語言,簡稱雷州話。雷州方言分布於湛江市屬的雷州、遂溪、徐聞、麻章、東海、赤坎、霞山、廉江、坡頭等縣、區鄉鎮。人口覆蓋600多萬。屬閩南語分支。

民風特徵

廣府人

由於至少從漢代開始與海外文化的接觸交流不斷,故廣府民系的人民,在三大民系中最具開放性,比較易於接受 民風

民風潮汕人

主要居住在由韓江三角洲、榕江平原、練江平原、黃岡河三角洲組成的潮汕平原。這裡地理範圍狹小,資源貧乏,人口和環境之間的矛盾很大。激烈的競爭環境造就了潮汕人冒險開拓、刻苦耐勞、注重義氣、勤儉立業等性格特徵,最為突出的是強烈的凝聚力。潮汕人很早就到香港和東南亞等地謀生,在異鄉的土地上生活,潮汕人之間形成了一種互相照應、團結互助的風氣。客家人

客家民系形成後,隨著人口不斷的膨脹,這塊大本營已很難承受生養的重負了。加上太平天國起義的失敗,這個被稱之為“客家人起義”的農民革命,遭到了清政府的殘酷鎮壓,大本營的客家人又紛紛向外逃亡。他們向廣西、向湖南、向四川、向台灣、向海南......甚至遠涉異國。客家民系形成之前的遷徒,是為了逃避戰亂,尋找一塊安身立命之地;形成後的遷徒,則是為了改變自己的民系命運,尋找一塊發展之地。但不論形成前還是形成後,客家人都有一個共同的特點,那就是不停地遷徒,不斷地遷居於經濟落後的山區。因為他們的棲息地老在變動,人口又分散在四面八方,用什麼來維繫民系的團結?最好的辦法就是用自己特有的方言——客家話。無論你身在何方,只要聽到鄉音,就是自己人。因此,客家人把“寧賣祖宗田,不忘祖宗言”作為維持民系的法寶。

民居特色

廣府民系住城市的比較多,清末以後,民居相對比較西化,騎樓與西關大屋是廣府民系的特色。騎樓

一般分樓頂、樓身、樓底三部分。有的樓頂是尖頂塔形,有的在正面牆挑出拱形雨篷,造型豐富。 民居

民居牆面裝飾也多種多樣,有浮雕圖案、窗洞形式、線腳、陽台鑄鐵欄桿等,有的融合了西方巴洛克或羅可可建築裝飾風格,有的是嶺南特色的佳果與吉祥紋飾以及具有中國古典卷草圖案。有的還把滿洲窗運用在騎樓上。

騎樓是針對南方潮濕多雨、炎熱高溫的氣候特徵,便在馬路兩旁搭建起兩三層的磚木混合結構的騎樓式樓房,就連現代化的建築南方大廈、新大新公司等,也採用了這種騎樓式的建築結構,一時風靡全城,形成了廣州街景的主格局。

西關大屋

西關大屋是舊廣州商人賈富紳的居所,西關大屋多為磚木結構、青磚石腳、高大正門用花崗石裝嵌。其平面布局按中原傳統的正堂屋形式,基本上是縱深方向展開。其典型平面為三間兩廊;左右對稱,中間為主要廳堂。中軸線由前而後,由南而北,依次為門廊、門廳(門官廳)、轎廳(茶廳)、正廳(大廳或神廳)、頭房(長輩房)、天井、二廳(飯廳)、二房(尾房)。每廳為一進,一般大屋為二三進,形成頗多的中軸線。兩旁偏間前部左邊為書房及小院,右邊為偏廳和客房。客房頂為平天台,供乘涼、賞月和西關小姐們七夕拜月(拜七姐)等用。偏廳、客房後部為臥房、廚房等。庭園中栽種花木,築有假山魚池,頗為典雅清幽。

客家圍龍屋

客家圍龍屋與福建土樓不同,表現在天人合一的客家民居——圍龍屋就是客家歷史文化的一個縮影。梅州的圍龍屋與福建常見的客家民居土樓不一樣,土樓是圓形,圍龍屋是半圓形。據說,半圓形的圍龍屋沒有圓形土樓的防守性強,著說明經過數次遷徙後的客家人在梅州已經站穩了腳跟,梅州成了客家人的主要聚集地了。如今,在梅州市區及城郊40公里以內的地域,還保存著幾百座大小不一的圍龍屋。圍龍屋始於唐宋,盛於明清。梅縣區南口鎮的圍龍屋群、丙村鎮群鋒村的仁厚溫公祠圍龍屋,梅江區三角鎮的承德樓圍龍屋已成為海內外遊客涉足的熱點。

潮汕民宅

有一個突出的特點就是極其注重裝飾,故有“京華帝王府,潮汕百姓家”之說。一,四點金:“四點金”是潮俗獨特的村居,是一種多層次、對稱、平衡、結構完整的平房式宅第。外圍一般有圍牆,圍牆內打陽埕,鑿水井;大門左右兩側有“壁肚”;一進門就是前廳,兩邊的房間叫前房;進而是空曠的天井,兩邊各有一房間,一間作為廚房,稱為“八尺房”;另一間作為些草房,一般稱為“厝手房”;天井後邊為大廳,兩邊各有一個大房。“四點金”的構築還有多種:只有前後四個正房,沒有厝手房及八尺房,而四廳齊向天井的,稱“四稱會”;前後房都帶八尺房和厝手房的,則變八房為十室的稱為“四噴水”。如果有“四點金”外圍建一圈房屋,則謂之“四點金加厝包”。舊時只有殷富顯達的家庭才能建造。二、下山虎:“下山虎”房屋的建築在潮汕農村中較為普遍。建築格局比“四點金”簡單,少了兩個前房,其餘基本一樣。“下山虎”因為門路出入不同,順此有開正門和邊門的區別。通常中間不開大門而只開兩邊門的稱為“龍虎門”,也有既開正門又開兩邊門的。整座格局形成前低後高,因此得名。

三、四馬拖車:“四馬拖車”也稱“三落二火巷一後包”是“四點金”的複雜化。“‘落’是潮汕方言,即進的意思。第一進有凹形門廳,俗稱‘門樓肚’。一進與二進間,有天井及左右兩道通廊。過了天井便是二進,二進有面闊二間的大廳,兩邊各有一間房子稱為‘大房’。二進和三進中間也有天井,三進的結構與二進相同,只是三進的大廳後面隔開一塊狹長的暗間,稱作‘後庫’。後包指三進後面的一列房子。整個建築格局就像一駕由四匹馬拉著的車子,故名‘四馬拖車”。

開平碉樓

開平碉堡始建於清初,大量興建在20世紀二三十年代,目前尚存1466座。這些碉樓是舊時廣東華僑為防禦盜匪、海外僑胞籌資回鄉興建的。開平地勢低洼,河網密布,常有洪澇之憂,其所轄新會、台山、恩平、新興四縣邊遠交界之地,向來有“四不管”之稱,社會秩序較為混亂。因此,明朝後期就有鄉民建築碉樓,作為防澇防匪之用。1840年鴉片戰爭以後,開平又爆發了大規模的土客械鬥,人人自危。此時,恰遇西方國家在我國沿海地區招募華工去開發金礦和建築鐵路,大批開平人為了生計背井離鄉遠赴外洋,開平逐步成為一個僑鄉。“衣錦還鄉”、“落葉歸根”情結使他們中的大多數人掙到錢後首先想到的就是匯錢回家或親自回國操辦“三件事”:買地、建房、娶老婆。於是在20世紀二三十年代形成了僑房建設的高峰期。但是當時的中國社會兵荒馬亂,盜賊猖獗,而開平僑眷、歸僑生活比較富裕,土匪便集中在開平一帶作案,在這種險惡的社會環境下,防衛功能顯著的碉樓應運而生。

20世紀二、三十年代,是開平建築史上的興旺時期,全市各地普遍建造碉樓,主要是“籍避社賊之狀”,即為“防賊”。各方匪賊把富裕的僑鄉當成“生財之地”,經常打家劫舍,此外洪水泛濫。於是海外華僑和故里的鄉民聯合起來,以數家或以村為單位,集資建造公用碉樓,較為富裕的華僑、歸僑則獨自興建碉樓,作為防澇和防盜之需。而在建造的過程中,也有意識、無意識的仿造了國外的各種建築風格。碉樓建造高峰期全市多達3000多幢,後由於諸多原因大量廢棄,現存1466幢,分布不同城市和鄉鎮。其中分布比較廣泛的是水口、月山、沙岡、塘口、蜆崗、百合等鎮。

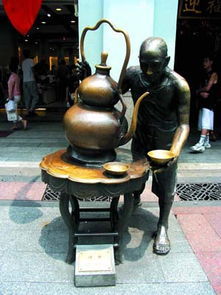

早茶文化

談到廣東人不能不說說早茶文化,飲早茶是廣東人特有的飲食文化,早從清朝時期已經開始在廣州盛行了。 早茶文化

早茶文化新中國成立後,在“大躍進”到“文化大革命”這段時期,由於種種原因,飲早茶這種廣東特色的飲食文化曾一度在內地中斷,而海外世界各地的“唐人街”粵式餐館、酒樓和香港、澳門地區,卻得以將飲早茶文化發揚光大。到了改革開放之後,海外的廣東籍華人、華僑、華裔,特別是港、澳同胞的業界人士,在廣東各地投資開酒樓、餐館,又將飲早茶這一飲食文化帶回祖國南粵,將飲早茶這種廣東特色飲食文化加以開發、創新和推廣,並加入各地不同特色的小吃,融入早茶特點。隨著內地的經濟發展,飲早茶這種廣東特色飲食文化已經推廣到整個神州大地了。

廣東人飲早茶的茶葉主要分為紅茶和花茶。此外還有菊普茶,菊普茶是普洱茶混合菊花,其他還有普洱茶、水仙茶、鐵觀音等。

最經典的茶點是;蝦餃、燒買、叉燒包、糯米雞、鳳爪、腸粉,其他各類特色茶點應有盡有,如蒸排骨、豬肚、牛百葉、魚蛋、牛肉丸等等。

傳統習俗

廣府人

廣東春節習俗

廣東春節習俗在學廣東話的朋友應該特別注意;對中老年的婦女不要用粵語稱為“伯母”,因為粵語“伯母”的諧音為“百無”,廣府人會認為很不吉利的,有人稱為“伯娘”,廣府人不稱為“舅母”或“妗媽”,但也不能稱呼“妗母”,廣府人都稱為“妗有”,現在香港年輕人都採用適合於各種婦女身份的英文稱呼。

還有,我們常用來看日擇吉的“曆法通書”,不能稱為“通書”,“通書”的粵語諧音為“通輸”,廣東人特別是港、澳地區的人士都有買馬、打牌、打麻雀的習慣,要稱為“通勝”,不然的話,對你面黑黑已是客氣的了,弄不好還要挨罵!

潮汕人

除夕前人們便忙碌張羅備辦各式年貨了:買雞、鵝、鴨、魚肉;添制新衣飾;器皿;選購春聯等。尤其要買柑桔等水果作象徵吉祥如意和迎送親友的佳果。舊俗過年前,男必新理髮,女必“挽面”,現女子多為剪髮美容。除夕夜全家圍爐吃團圓飯。飯後大人們給孩童、子女給父母上輩,分發“壓歲錢”。是晚農家水缸要貯滿水,米缸要填滿米,燈火不能熄滅,以象徵“歲歲有餘”、“年年不斷炊”的好兆頭。因為正月是一年之始,潮汕人往往將它看作是新的一年年運好壞的兆示期,因此過年的時要說吉利的話,正月初二、初三,嫁出去的女兒們便紛紛帶著丈夫、兒女回娘家拜年。

客家人

相傳,自東晉以來,客家人因避戰亂、災荒等原因,相繼遷徙至閩、粵、贛三省邊區落地生根,逐步形成一個具有獨特的客家方言、客家文化及民族習慣的民系語系,以後繁衍擴展到台、港、澳及海外的後裔,皆稱客家人。

一、獨特的民居建築

客家民居建築是客家風情的特徵之一,它的建築風格既具有中國民族傳統建築的共性,又有客家建築的鮮明特徵。客家建築的主要特徵,一是建築選地因地制宜,多為因山就勢,依山傍水而建;二是建築體量是依血緣氏族的群體化居住需要而由小到大,開始多為“一字形”三行,即中間是廳堂,兩邊為臥室廂房,然後成對稱式依地域的可能向兩邊擴展為五行、七行……,如族系大發達,就建成四面設圍牆的大圍屋;三是建築風格亭閣式樓宇化。多為白牆青瓦,飛檐翹角,外觀很漂亮。屋內多為兩層,即底層住人,樓層儲糧聚物。

二、奇異的客家婚俗

客家人的婚禮習俗隆重、熱烈、有趣而雅致,是客家風情的主要內容之一。它大致包括傳庚書、選閨女、對女婿、行定、送日子、嫁娶,謂之“六禮”齊全。在“六禮”婚俗中最重視的是嫁娶的花轎迎親。舊時嫁過去的婦女在爭地位、爭寵時,常以“我是花轎抬到夫家的”引以為正統而驕傲,內含明媒正聚之意。花轎迎親時最有意思的是對轎聯。迎送親那天,男女雙方都要選好最信任、文墨最好的文人提對回聯,以耀本氏族的光華榮耀,也考究對方氏族的文化文彩。迎親那天,首先男方在花轎上貼著上聯抬到女方去,女方必須在出親的短時間內配上下聯。對此女方頗為緊張。

三、別具的客家飲食

客家人歷來好客喜茶。他們大多居于山區,自己種茶、制茶。即使沒有茶園茶山的人家,也要在房前屋後種上幾兜。客家人喝的是熱茶。過去,沒有熱水瓶儲熱水泡茶,家家都用茶壺鍋里燉茶。親戚朋友來了,首先是燉滾茶,張碟子(用盤子裝上食品)招待。鄰里鄉親路過家門也要熱情招呼:“進來,食碗茶來!”

客家人的茶點很講究,很有特色風味。如有的用南瓜籽、豆子,有的用油酥的紅薯乾、南瓜花;有的用醋浸的生薑、大蒜頭、芥菜梗等20多種農家自製原汁原味的綠色食品。客家人用土產自烹的傳統菜也很有特色。如用特製調料做的大塊的炒豬肉,香而不膩;肉餡釀豆腐嫩美清香。用上乘豆漿製成的豆腐皮,用清水小河魚-石斑魚、泥鰍燉湯是桌上珍品,還有許多自種自養自加工的各種特色小菜和自釀的米酒應有盡有,味美可口。這些美味,遊人到民俗村遊覽或上農家訪談都可以親自品嘗、體驗客家人的習俗和茶文化、飲食文化。

其他

華僑同胞是指廣東籍的海外的華人、華僑、華裔,港、澳、台同胞,據2004年末統計; 廣東籍華僑華人、港澳台同胞人數近3000萬人,其中華僑華人約2000萬人,港澳同胞約600萬人,台灣同胞約400萬人,遍及世界100多個國家和地區。

清朝末期,清政府實施“鎖國”、“海禁”政策,人們出海受到限制。在這期間,荷蘭、英國殖民者看到在印尼、馬來西亞的華僑吃苦耐勞,而且心靈手巧,善於經營。於是就想徵用中國勞力,但因清政府的“鎖國”政策,無法招到勞工,便勾海盜,擄掠、綁架壯丁到印尼、馬來西亞,充當殖民資源開發的苦力,俗稱“賣豬仔”、“賣番豬”,殖民者用“契約”束縛他們,並美其名稱為“契約華工”。也有人是受環境所逼無可奈何而充當“華工”的,當時,廣東的華人、華僑大多數是以“華工”的身份離開家鄉的。

最早的外來移民據香港電視鳳凰台影視資料,最早大批移民到廣東來的是距今四、五千年前的遠古“戰神”蚩尤族裔,據說,當時蚩尤勇猛無敵,兵多勢眾。炎、黃二帝率領部下合力將蚩尤打敗,並把他的族人趕出黃河流域。兵敗如山倒,其族人一路向南遷徙,宛轉來到現在的廣東粵西、雷州半島、海南島一帶繁衍生息。

粵西甌、駱後裔

粵西地區在先秦時期是駱越、甌越的活動區域,在南朝至隋唐間是甌、駱的後裔俚人的活動區域。大批土著廣東人遺存近期陸續出土!洛湛鐵路沿線發現的南朝至唐遺址,意義重大!這些考古重大發現對廣東民族史、嶺南開發史和粵西地方史的研究提供了第一批系統的實物資料。洛湛鐵路粵境段所經地段主要為茂名所屬的高州和信宜。在去年(2006年)六七月間進行的沿線文物勘查中,廣東省考古研究所的考古專家共發現13個遺址和遺物點,這些遺址在年代上都集中在南朝到唐這階段,在地域上位於鑒江兩岸。最近考古專家又進行了進一步的勘探,進一步明確了想法——專家認為:他們發現了新的文化類型俚人最傑出的代表是六世紀活躍於嶺南政治舞台的冼夫人,當時還主政廣東,被尊為“嶺南聖母冼夫人”高州人,公元589年,嶺南數郡共舉冼太夫人為主,尊為“聖母”。但多年來無論是民族史研究還是冼夫人研究,由於缺乏記載和實物,對俚人的文化知之甚少。洛湛鐵路調查得到了一批完全不同於以往發現的鐵器、陶瓷器等,展現了一個新的文化類型的風貌,這在廣東歷史時期的考古研究中具有重要的意義,填補了空白。

駱越、甌越後裔俚人是使用高州語系的,至於屬什麼民系,那就有待專家去考證了。

少數民族廣東現在的少數民族人164萬人,占1.79%,主要有壯族、瑤族、畲族、回族、滿族等。

新來移民改革開放以來,廣東省深圳市、珠江三角洲、粵東、粵北、粵西各個地區,特別是整個深圳市,可以說大部分都是外來人口,這些外來人口取得當地戶口,就是法定的廣東人了。

文化

廣東是近代民主革命的發源地,東西方文明的交匯點,改革開放的橋頭堡和排頭兵;廣東人是海洋的族群,充滿朝氣與活力,頭腦靈活,富於冒險性、開創性,敢為天下先。

文化

文化廣府人

由於廣府文化在廣東民系文化中的突出地位,因此,廣府文化在各個領域中常被作為粵文化的代稱。如廣州話稱為“粵語”,廣州方言歌統稱為“粵謳”;廣州戲劇音樂分別稱為“粵劇”、“粵曲”、“廣東音樂”;廣東飲食文化體系中雖有廣州菜、潮州菜、東江菜之分,但“粵菜”常用以指廣州菜;廣州工藝品的重要品類被稱為“粵繡”、“廣彩”、“廣雕”等。

潮汕人

潮汕人最早是從中原地區遷移到廣東一帶,定居於海邊。因善於外出打拚及經商,全球有潮人總計3000餘萬,其中保留潮汕本土戶口近1500萬,這當中留在潮汕本土約1000萬,闖蕩于海內其它地區1000多萬(包括已遷戶口人數),海外潮人約1500萬,故有“本土、海內、海外三潮汕,每個潮汕一千萬”之說。如今潮汕地區分為揭陽市、潮州市、汕頭市三市以及豐順縣的留隍鎮、湯南鎮、湯坑鎮。紛繁薈萃的潮汕文化是數千萬潮人所共有的精神財富,其起源於潮汕先民、成型於秦漢、發展於唐宋、昌盛於明清、創新於現代,是中華民族優秀傳統文化的一個分支。她有中外文化兼容的特點,也有自己獨特的文化體系。有自己的潮汕方言、潮汕戲劇(潮劇、潮汕鐵支木偶戲、正字戲)、潮汕音樂、潮汕菜系(包括工夫茶、涼茶在內的潮汕飲食)、潮汕工夫茶、潮汕工藝品(如潮繡,潮汕木雕,貝雕,石雕,抽紗,潮汕剪紙、麥稈畫、汕頭瓶內畫等)、潮汕民俗(如普寧英歌)和潮汕特有的慈善結構(如潮汕善堂)等特色,它既是潮汕的,也是世界的。潮汕人在生生不息的文化傳承和發展過程中甚至形成了自己的宗教--德教,不過這個宗教如今只能在東南亞找到。

客家人

客家民系的真正形成,雖然只有短短的幾百年歷史,然而客家人所創造的絢麗多姿的文化、獨特的風情風貌卻可以說是源遠流長。千百年來,客家人在由北向南的長途跋涉和頻繁的遷徙中;不僅保留了古老漢民族固有的優秀文化傳統,而且還吸收了閩越、畲、瑤等族的優秀文化和風俗,從而使客家文化千情萬種、雲蒸霞蔚、獨具特色,翻開了漢民族文化光彩奪目的一頁!

發展憂慮

近憂遠慮

"我們提廣府文化研究基地當然好過只講佛山文化研究,廣府文化研究就是與佛山文化研究連在一起的,廣府文化中必然包含有佛山,這也促使我們更能了解佛山,從廣府文化的研究視野中看到佛山文化的位置。"廣府文化研究基地主任、佛科院人文學院教授李克和認為,尤其是在目前廣佛同城的背景下,這項研究既有現實的需要,也有歷史的召喚。

現狀

三分嶺南文化,客家文化先行

事實上,在上個世紀,中山大學(國立廣東大學)第一任校長鄒魯先生就已經提出,嶺南文化應該包括三大塊,廣府文化、客家文化和潮汕文化。相比之下,後兩者都有自己的研究機構,尤其是客家文化的研究已經遠遠走在了前面。

地方文化的研究落在了高校的肩上,經過20多年的發展,客家文化研究基地已經成為嘉應學院的一張名片,"現在,只要你到嘉應學院去,他們必然會帶你去參觀這個客家文化研究基地。"李克和說,經過20多年的積累和發展,"世界的客都在梅州,而客家文化的研究中心就在嘉應。"這一點已然形成一種共識。這其中就有很多做法值得佛山借鑑。

"專門的樓,專門的人,專款,有自己的專刊,每年都有專題",李克和用"五個專"來概括客家文化研究中心的運作。廣佛文化研究基地掛牌後,李克和希望積極向嘉應學院學習,最起碼要使基地首先成為一個實體。

緊迫——廣府文化悠久現代人知曉不多!

廣府文化悠久現代人知曉不多!

面對記者,陳恩維博士談起未來的研究空間,信心十足。說起佛山文化,外地人說起來無非就是祖廟、黃飛鴻、粵劇,龍獅,但是,他想強調的不止這些。

他舉了一個例子,在市社科聯的支持下,佛山市申報第一個廣東省地方特色歷史文化項目,項目中涉及到一個順德樂從的歷史文化名人--孫蕡,孫蕡是元末明初時候的人,沒有做過大官,但在嶺南文學史上享有崇高地位,被稱為"嶺南詩宗"。這樣的一個人,民間是否還有人記得?

2008年年底的一天,陳抱著試一試的心情走訪了孫蕡的故里樂從。令他沒想到的是,在樂從鋼鐵市場的對面,在眾多工廠和民居的包圍中,他居然看到了紀念孫蕡的鄉賢祠,裡面供奉著孫蕡的牌位,香火依舊。

"我很感動,也有很多感慨。時間過去了六七百年,那條村已經找不到孫氏後人,作為家具之城、鋼鐵之城的樂從,為什麼還要紀念這樣一位前輩?這其中有什麼樣的精神力量?這與佛山的文化名城建設有什麼內在聯繫?"問題在他腦海中接連拋了出來。

而廣州市近期評選出廣東歷史上首批56位南越先賢,佛山入選10人,居廣東各地之首。但對於裡面的許多人物,如陳子壯、陳恭尹、蘇六朋、梁廷楠、朱次琦、鄒伯奇、陳啟沅、康有為、詹天佑、吳趼人等,眾多的佛山人鮮有知曉,甚至許多文史工作者也知道不多,更不要說宣傳與研究了。又如晚清著名小說家吳趼人,儘管他少小離鄉,但深愛家鄉,所以其筆名為"我佛山人","但我們佛山人似乎並不珍惜"。

佛山如何借力文化研究

在這個平台上,學術將要走出去

"基地的建設目標是使其成為全省廣府文化研究的資料中心、研究中心和諮詢中心。"佛科院相關負責人表示,在這個平台上,學術研究也將有了走出去的廣闊空間。

上周,中國馬賽克城的負責人邀請他們前去參觀。參觀後,學者們提出:"馬賽克從西方傳入,發展到現在已經有了金木水火土等多種材質。這裡的展示很不錯,但惟獨缺少一個重要的展廳--鑲嵌藝術展廳。"

"但是,說到本質上,這就是一種鑲嵌藝術。鑲嵌藝術在廣東源遠流長。而西方馬賽克文化在傳入過程中,傳教士力量與開眼看世界的佛山先賢的關係等都值得挖掘。"現在佛山企業要做總部經濟,其中的文化內涵就一定要體現出來。也就是在兩天后,企業發來一份材料,希望學者們給予指導。企業方面認為,"賣產品也是賣文化,學者們從看到的現實中的馬賽克材料提煉出鑲嵌藝術,這就是對企業的一個極大的啟發。"

而李克和坦言,此前,學者們與佛山眾多企業的接觸並不多,但是今後有了這樣一個基地,就有了一個平台。"或許,以前僅僅以一個學院的名義比較難以協調和調動多方專家力量,但有了這個基地品牌後,能自然地將廣佛專家組織起來,此前的尷尬和局限將得以改變。"