基本概念

中軸線是指對稱圖形、建築等物品的中間線,所有軸對稱的物品過這條線上翻折回重合。故宮就是一個對稱中心,此外還有成吉思汗陵墓,以及歷代帝王的陵墓,都是軸對稱圖形。

北京生命線

讀音

中軸線——北京生命線

zhōng zhóu xiàn

概述

中軸線

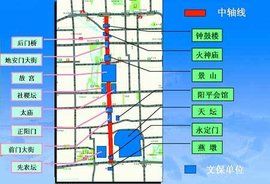

中軸線中軸線從永定門到鐘鼓樓,全長7.7

公里的中軸線是古都北京的中心標誌,也是世界上現存最長的城市中軸線。京中都在850多年前北京被稱作京中都,又稱為金中都,具體指廣安門那個位置。1213年,1214年,1215年成吉思汗三次攻打金中都,並於1215年5月31日攻克金中都,並改名為燕京,後來元世祖忽必烈在此基礎上建立了元大都。

“偏離”

中國古代帝王皆自命天子,是以大建九重天庭,“坐北朝南,殿宇接天”,試圖構建君之權“受命於天”的假象。但是,自元代始,至清朝亡,有33代皇帝辦公、寢居的地方,並不是“正南正北”的朝向———在左右北京城後700餘年的建築格局上,中軸線起著相當重要的作用,然而今天的專家學者發現,它並沒有同子午線重合……

航測專家看北京全景圖,發現有個地方不對勁。

中國測繪科學研究院研究員夔中羽用特製的照相機成功“取”下了北京城的全景圖像。這位空中攝影與遙感專家,曾參與上世紀60年代初幾次著名的軍事偵察,經驗豐富而老到。

面對大型的《北京衛星影像圖》和《北京航空影像圖》,老人感覺有個地方“不對勁”,他當時的目光停留在中軸線上———這是足以影響整個城市格局的“脊樑”,“不論在巴黎、倫敦、東京,還是在北京”。

那一天,夔中羽的視線沿著影像圖上的北京中軸線一路“北上”,腦袋竟不知不覺偏向了左側,這使他感到吃驚———中軸線應是“正南正北”的朝向呀,“難道是空拍出了問題”?

地圖上的中軸線是“偏的”,“鐘樓偏離約300米”。

“拿地理坐標一印,它(中軸線)偏離子午線兩度十幾分,但不到兩度半。”夔中羽對記者說———在對全景圖做出測量後,他得出這樣一個結論。

“2度多的偏離”曾令夔中羽對全景圖的精確性產生質疑,不過在對比北京地形圖、城區旅遊圖後,這種疑慮減輕了。因為,“不僅僅是影像圖,在地形圖甚至在旅遊圖上,中軸線無一例外偏離了子午線(經度線)。”

夔中羽介紹,在精確的地形圖上,中軸線顯示了這種“偏離”:從南端起始點(永定門)開始,向北延伸時開始呈逆時針方向偏離子午線,而終點位置(鐘樓),換算後的實際距離,已經離開子午線約300米!

是不是測量專家、地圖繪製者集體犯了錯?

成型於封建帝王時代的北京城,中軸線同子午線重合,呈“正南正北”方向,在多數人的“常識”中,乃是“天經地義”的道理。既如此,時至今日,呈現在世人眼前的中軸線為何“歪”了,難道是測繪專家、地圖製作者犯下了群體性錯誤?

夔中羽研究員找到那些“製作地圖的人”。參與繪製地圖的專家向他解釋,當初他們嚴格根據實地測量繪製地圖,繪製出來後,也發現中軸線是歪的。他們也很困惑,其間有人曾提議把地圖上的中軸線“正”過來……

在尋訪中,夔中羽進一步了解到,新中國成立初期,為規劃市政建設,北京市的測量專家就已經發現了這種“偏離”,據說,他們曾將這個問題向有關部門做過匯報,但歷史事實無法改動,由於偏差比較小,市民根本感覺不到。

實驗表明,現實中的中軸線的確偏離了子午線。

為了搞清楚現實中的北京中軸線走向,夔中羽研究員去年底做了一個實驗,名曰“立竿見影”。在新建的永定門下,研究員做了一個日晷,立了根2米高的竿子,在永定門朝北的甬路上,貼了條6米長的黑色膠帶。“膠帶的方向就是中軸線的方向,竿子的影子則代表了子午線”。

在查閱了2004年的天文日曆,並將視差改正值、經度改正值計算入內後,實驗報告出爐了:黑色膠帶與影子赫然呈現一個夾角,測量後的角度大致是———2度十幾分!

“中軸線的確是偏離的。”夔中羽說,“北京的中軸線並不是正南正北的走向。”

是什麼原因造成了中軸線的偏斜,歷史追溯到700多年前。

夔中羽研究員和多位史學研究者進行了深入的探討。首先,可以明確的是,北京現有的中軸線是沿用元大都時的中軸線。

偏離原因

中軸線

中軸線“當年成吉思汗攻克京中都(今北京)時

,將它破壞殆盡,之後,元朝在京中都的基礎上建立了元中都;到了明朝,為防範蒙古人,在元中都基礎上,加建了德勝門一線,而東西城牆則沿用元代的土城,包砌了城牆,中軸線方向未動;清沿用明城,中軸線也未改動,到今天已有730多年。”

中軸線謎局出現不同版本的解讀,一說系“漢人有意為之”。中軸線為何是偏斜的,關注的焦點自然集中到工程主持者身上。那么元代中軸線是誰主持興建的?夔中羽說,擔任“監築”之職的是忽必烈的重臣劉秉忠,一般認為,元代中軸線是由劉和他的學生郭守敬二人主持興建,二人皆為河北邢台人。

鑒於元代實行民族壓迫政策的歷史事實,就有歷史學者提出這樣的觀點:中軸線是漢臣劉秉忠、郭守敬故意弄偏的,也就是他們並沒按照天子的意圖,使影響城市布局的中軸線處於正南正北的子午線上,試圖以此反抗元朝統治。

對此,有學者提出質疑,因為,上述說法拿不出令人信服的證據。於是有了第二種看法:可能是建造者採用磁針定位法,造成了技術上的誤差。但是,夔中羽認為這種推理不大令人信服,畢竟劉秉忠和郭守敬在當時是傑出的科學家,他們會採用精度較高的天文測量,而“採用當時就證明誤差極大的磁針定位,可能性不大”。另外,還有一種說法是,中軸線可能是由於自然因素的破壞而發生偏斜。

驚奇發現

夔中羽驚奇地發現,中軸線遙指元上都遺址。

夔中羽則將關注的重點集中在元朝第一個皇帝、鐵木真之孫忽必烈身上。“這條中軸線建於忽必烈統治時期,它的形成是否也與忽必烈興起的地方元上都有關聯?”

帶著疑問,夔中羽等人繼續量算地圖,進行野外考察。最終他們發現:北京中軸線繼續往北延伸,延長線恰好通過距離北京270多公里的古開平,即今內蒙古自治區錫林郭勒盟的兆奈曼蘇默。

而據當地蒙古史學家介紹,兆奈曼蘇默是元上都遺址所在地。當年忽必烈就是從此地遷都到元大都(今北京)的。而事實上,元世祖忽必烈實行“兩都巡幸制”:冬天在元大都辦公,元大都就是所謂的“冬都”;夏天在元上都辦公,元上都即是“夏都”。

由此,夔中羽研究員認為,中軸線偏離的事實,乃是元代開國皇帝忽必烈有意為之。由於“蒙古帝國”的元代檔案殘缺不堪,因而在具體的考證和推理方面,科學家和史學家仍在艱難地尋找著答案。

夔中羽說,南自永定門,北至鐘樓,北京現在的中軸線全長7.7公里(媒體多報為8公里),當被視做從元大都遺址到北京約270公里的“兩都線的最南端”。

專家做了個統計,歷史上把北京作為都城的封建帝王有33位。照此看來,這33位所謂的“真命天子”,也許除了忽必烈等人,怕是都不知道自己的龍椅坐“歪”了。

名人名語

馬里奧·博塔,當代著名現代主義理性建築大師,從瑞士來到中國,徜徉在北京壯麗的故宮建築群落里,對中國建築師說下這樣一句話:“你們沒有必要生搬西方的東西,只要把故宮研究透就夠了。你看,故宮只有兩三種色彩、兩三種建築材料,就是用這么簡單的東西就營造出如此震撼人心的建築環境!”

梁思成1951年4月《北京——都市計畫的無比傑作》中,對這條軸線的描述:

我們可以從外城最南的永定門說起,從這南端正門北行,在中軸線左右是天壇和先農壇兩個約略對稱的建築群;經過長長一條市樓對列的大街,到達珠市口的十字街口之後,才面向著內城第一個重點——雄偉的正陽門樓。在門前百餘公尺的地方,攔路一座大牌樓,一座大石橋,為這第一個重點做了前衛。但這還只是一個序幕。過了此點,從正陽門樓到中華門,由中華門到天安門,一起一伏、一伏而又起,這中間千步廊(民國初年已拆除)御路的長度,和天安門面前的寬度,是最大膽的空間的處理,襯托著建築重點的安排。由天安門起,是一系列輕重不一的宮門和廣庭,金色照耀的琉璃瓦頂,一層又一層的起伏峋峙,一直引導到太和殿頂,便到達中線前半的極點,然後向北、重點逐漸退削,以神武門為尾聲。再往北,又“奇峰突起”的立著景山做了宮城背後的襯托。景山中峰上的亭子正在南北的中心點上。由此向北是一波又一波的遠距離重點的呼應。由地安門,到鼓樓、鐘樓,高大的建築物都繼續在中軸線上。但到了鐘樓,中軸線便有計畫地,也恰到好處地結束了。中線不再向北到達牆根,而將重點平穩地分配給左右分立的兩個北面城樓——安定門和德勝門。這樣有氣魄的建築總布局,世界上沒有第二個!

1264年,元世祖忽必烈棄金中都,在其東北方擇址建設元朝國都——元大都,即明清北京城的前身。中軸線的劃定,對元大都的規劃建設起著決定性作用。規劃師利用北京什剎海、北海一帶天然湖泊的遼闊水面和絢麗風光營造這個城市。為了使中軸線不湮沒於湖水之中,元大都的設計師在圓弧狀湖泊的東岸劃出了一條南北與湖泊相切的直線,切點就是今天的後門橋,切線就是今天的中軸線。

明滅元後,改建了元大都,中軸線位置依舊並向南延伸,及至16世紀修筑北京外城,終於形成了今日所見的這條匯集著正陽門、天安門、故宮、景山、鼓樓、鐘樓等大型建築的雄偉建築長廊,它以金、紅二色為主調,與青磚灰瓦、綠枝出牆的四合院所營造的安謐,構成強烈的視覺反差,給予人極具震撼的審美感受。

北京城市的營造,遵循了中國古代城市建設經典《周禮·考工記》提出的原則:“匠人營國,方九里,旁三門;國中九經九緯,經塗九軌,左祖右社,面朝後市。”它通過中軸線與什剎海相切,大膽地將成片天然湖泊引入市區,確定了整個城市的布局,體現了“人法地,地法天,天法道,道法自然”的道家思想,第一次將儒、道兼融於中國都城營造中。

國家規劃

2005年國務院批准北京市的總體規劃,確定了“兩軸-兩帶-多中心”的格局。這兩軸一個是南北的中軸,是歷史上的中軸線;東西這條中軸是新形成的,即1949年以後,經過天安門廣場、長安街從西到東的一條中軸線。兩條中軸線構成一個十字構架,東西中軸線代表了當代北京發展的一個脈絡,南北中軸線則印證了北京歷史的一個脈絡。

早期的中軸線理念是十字軸線對稱,西漢長安受黃老無為思想的影響而形成了無軸線理念,到了魏晉唐洛陽時期受皇權的影響形成了“宮殿前導型”,經過宋朝汴梁、金朝中都到了元朝大都,正式形成了“前朝後市”型,這箇中軸線比較全面地體現了政治價值、倫理價值、審美價值,最後形成整體貫通是在明清時期。在歷代都城中,唐朝長安中軸線最長,為8.65公里,除去宮殿,實為7.16公里。洛陽雖貫通南北,長6.8公里,但偏於一側,所以說整體貫通的中軸線最長的是北京中軸線,總長7.86公里。

北京的中軸線歷史可以追溯到元朝,元世祖忽必烈棄金中都,在其東北方擇址建設元朝國都——元大都,即明清北京城的前身,這時中軸線長3.7公里。明朝初年,大將軍徐達將元大都北城牆拆掉南移,東、西、南仍沿用大都城牆,中軸線長4.78公里。到了明朝永樂年間,沿用了元大都的城市中軸線,並修建紫禁城,開始建設皇城,又將元大都南城牆向南推2里,至此,形成明北京內城。明嘉靖年間,為加強京城的護衛安全,開始增建北京外城。清朝定都北京之後,沒有做大的改動,只是沿襲明代格局,這時的中軸線長7.86公里。

格局

北京的中軸線空間格局

北京的中軸線空間格局北京的中軸線空間格局是,

前導:燕墩及乾隆碑。燕墩在永定門外,俗稱煙墩,是一座高約8米的墩台,其上豎有清朝乾隆皇帝御製石碑一座,碑上用滿、漢文字刻著乾隆皇帝撰寫的《帝都篇》和《帝京篇》兩篇碑文,記述了燕京建都的概況,是北京城重要的歷史文化景觀。天街:永定門外石橋——天橋,長1650米。永定門沒有閘樓,從箭樓底下就直通過去了,城樓和箭樓之間有一圈瓮城。在外城中有個城門比較大,那就是廣安門,當時進北京城的人,很少進永定門,一般走廣安門,因為廣安門外是通往中原和南方的主要官道。從永定門進來後是天街,一左一右是天壇和先農壇。明朝時天壇叫天地壇,天和地合祭。先農壇叫山川壇,祭祀的是天下的名山大川。南城商街:天橋——棋盤街,長1780米。天壇和先農壇北牆外有一條由西向東的水溝,叫作龍鬚溝,意思是天街是一條龍,水溝就好像龍嘴的兩條須。龍鬚溝穿過天街有橋,叫作天橋。再往北,是正陽門。北京內城九個城門裡,只有正陽門是兩個閘樓,兩邊進,正陽門瓮城裡有兩個廟,東邊的叫觀音廟,西邊叫關帝廟,進城以後就是棋盤街。

南皇城:大清門——端門,長850米。中軸線的每一個重要建築前面都有前導。皇城的大門一般認為是天安門,實際上是大清門,大清門是皇城的南門,是皇城的前導。大清門進來之後,是由皇城牆圍城的“T”字形廣場,東西兩端是長安左門和長安右門。天安門和大清門之間有很長的兩排房子,後來人們叫千步廊。宮殿御園:端門——景山,長1990米。端門其實就是皇城的前門,進入端門後,兩側是官員辦事機構的地方,隨時聽從皇帝的傳喚。與端門對應的是神武門外的北上門。北皇城:景山——地安門,長570米。景山外有兩座樓叫雁翅樓,接著有兩道黃瓦紅牆,到北端又接著兩座樓,也叫雁翅樓。這個牆在皇城裡,過去人們叫“里皇城”,牆上的門稱為黃瓦門,故此牆也可稱為黃瓦牆。北城商街:地安門——鐘樓,長1020米。地安門以北的重要建築是萬寧橋,北京人俗稱後門橋,它是元代通惠河進入積水潭(什剎海)的門戶,可以說是中國大運河北端的一個標誌。

故宮軸線

故宮宮殿是沿著一條南北向中軸線排列,三大殿、後三宮、御花園都位於這條中軸線上。並向兩旁展開,南北取直,左右對稱。這條中軸線不僅貫穿在紫禁城內,而且南達永定門,北到鼓樓、鐘樓,貫穿了整個城市,氣魄宏偉,規劃嚴整。

軸線市口

老北京的中軸線北端起點在鐘鼓樓,南端終點在永定門。其中靠近永定門的珠市口,是中軸線上一個重要的街口。

珠市口是從豬市口演化而來的,明朝時這裡只是買賣生豬的集市。清朝時期,前門地區經濟文化愈加繁榮,乾隆年間更達到高峰。從那時起,原來中軸線北端後門橋一帶的繁華熱鬧,已經被這裡所替代。

從前門樓子前面,由北到南,好幾條重要的胡同,比如東側的布巷子、果子市、蔣家胡同、冰窖斜街,西側的糧食店街、煤市街、王寡婦斜街、陝西巷……南口都是開在珠市口大街上。到了清末民初珠市口以南,天橋、紅橋和萬明路、香廠路一帶才形成陣勢。

陳宗蕃先生所著的<燕都叢考>引<順天時報叢談>中說:“蓋以珠市口大街為經,用以區別雅俗耳。”這話進一步說明,珠市口地理位置的重要,不僅僅是南城一道貧富之分的分水嶺,也是雅俗之分而難以邁過去的一道梁。

中軸線

中軸線那時候,有“道兒北”和“道兒南”的俗稱,只有老北京人知其含義,這個“道兒”,指的就是珠市口,足見珠市口地位的重要。從清朝到民國,好的店鋪,都在珠市口以北;好的戲園子,也都在珠市口以北。就像現在一般有錢的人,不願意到南城買房子住的心思一樣,那時有錢的主兒,可以到“道兒南”的天壇城根下跑馬踏青,射柳為戲,是斷然不會到“道兒南”的天橋去看戲的,雖然天橋也有不少家戲園子、落子館。《啼笑因緣》里到天橋聽沈鳳喜唱大鼓書的樊家樹,是落魄窮酸的文人。

同樣,一般在“道兒北”演出的演員,也是不會到“道兒南”去演出的,如果不是被生活所迫,不得不真的到“道兒南”去了,再想回到“道兒北”來,可就難了。民國初,有個叫崔靈芝的,是個秦腔旦角,紅極一時,和梅蘭芳齊名,無奈之中去“道兒南”演出,便再也沒有回到“道兒北”來。相反,如果“道兒南”的演員,要想出名,必須得使出吃奶的勁兒到“道兒北”來演出。珠市口,就是他們鯉魚跳龍門的龍門。當年,侯寶林、新鳳霞、小白玉霜,還有唱河北梆子的李桂雲,一個個從天橋出來,都是必須跳過這道龍門,先得跳到珠市口的開明戲院里演出,得到認可,方才可以再到“道兒北”的其他劇場裡演出而最後成名。珠市口,當時就這么“牛”,像如今演員上“春晚”似的,必須得從那裡蘸一次團粉、走一遍油,才能夠把自己像乾炸丸子一樣,炸得一身金黃,抖擻著出名。

從前門樓子正南往南走,是北京城中軸線南端最為重要的一段兒,走一里來地,遇到的第一個十字路口,便是珠市口。如今的珠市口,最顯著的標誌,是坐落在兩廣大街南側的那座哥德式建築的基督教堂,1921年建,原來是和牆磚一樣的灰色,現在被塗抹成鮮艷的葡萄紫。

當初珠市口的十字路口,被人們稱之為“金十字”。一些有錢卻在前門找不到地盤的商家,一些缺錢想找便宜一些地方的商家,便把目光投射到這裡。前門如果像是一頂大禮帽,珠市口就是那帽檐兒。當時,慶仁堂藥鋪,就是把它的分店南慶仁堂開在珠市口十字路口的東側;森泰茶莊老闆王子樹也是看中了這塊地盤,特意請清末翰林張海若書寫了牌匾,把茶莊開在了這裡;功德林素菜館,也是這樣的心思,從石頭胡同遷到這裡;開明戲院和第一舞台(現在豐澤園飯莊的位置)選擇在這裡,就更是這樣的心理期冀的效果。

小時候,我家住西打磨廠,穿過興隆街,再穿過大蔣家胡同和冰窖廠,抄近路,斜插過來,就到了珠市口。那時候,在冰窖廠胡同有一副非常有名的門聯:地連珠市口,人在玉壺心。將我所走的路線巧妙地連線起來,玉壺指的就是冰窖廠,那時候,冰窖還在(後來變成了一所國小校),夏天,走在這條胡同里,常常能夠遇見拉凍的人力車,我們一幫孩子就跟著車後面,撿起路邊的碎磚頭,趁拉車人不注意,用磚頭鑿冰塊下來,當冰棍吃,沒等到吃完,珠市口就到了。

那時候,珠市口東邊的古剎大悲庵已經看不到了,但別具風格的過街樓還在,崇文區文化館和宮燈廠也在那邊;西邊有清華浴池和開明劇院,紀曉嵐的閱微草堂和德壽堂老藥店也在。閱微草堂變成了晉陽飯莊,那時候人小也沒錢,我沒進去過,但我沒少到開明劇院看電影。上世紀九十年代,我孩子小的時候,我還經常帶他到那裡去看電影,並且很有些得意地告訴他,梅蘭芳就是在這裡為印度大詩人泰戈爾演出了《洛神賦》,感動得泰戈爾一塌糊塗,當場在紈扇上題詩贈給了梅蘭芳,好像我自己當時在場親眼看見過的一樣。

我也沒少到那裡的教堂去玩,記得上個世紀七十年代,教堂成為崇文區夜大的教室,作家母國政曾經在那裡任教,我曾經到那裡找過他。後來,教堂改為了綢布店,我也曾經到那裡買過布料。我也曾經到車間大門四敞臨街的宮燈廠,找過當時在那裡工作過後來成為詩人兼畫家的寇宗鄂,也曾經到那座二層小樓的文化館,找過正在辦崇文區內部文學雜誌《春雨》的郁德生。而北京劇裝廠也在珠市口的路南,琳琅滿目的劇裝,鳳冠霞帔,絢爛似錦地輝映在童年和少年的記憶里。那時候,那一帶文化氣氛很濃,還能看出如陳宗蕃先生所說的這裡所呈現出的一些雅來。

現在,新修的兩廣大街,替代了珠市口。難得保留下來了這所教堂,還有閱微草堂和德壽堂。一條老街,一道逝去的風景,一段流年碎影的回憶。

那天,特意又來到珠市口,中軸線上這條意義非凡的老街,隨日月變遷而變化的痕跡,真是很大。忽然看到一輛公共汽車從身邊駛過,是23路,才想到也有亘年不變的,23路公共汽車就是這不變的一種,像是珠市口老街的一個活化石,打我小時候就穿梭在這條老街上,如今依然如故,幾十年了,和珠市口不離不棄。(肖復興)

珠市口名稱的由來

珠市口位於前門大街南端,正好在中軸線上。原名豬市口,在明代是北京正陽門外有名的買賣生豬的集散地。到了清代,豬市不存在了,其地名遂根據諧音雅化為珠市口。

珠市口以東至崇文門外大街稱珠市口東大街,珠市口以西至騾馬市大街、南新華街、虎坊路的連線處稱珠市口西大街。

世界遺產

北京中軸線申遺計畫表2011年5月19日公布。預計2011年9月前,該項目將入圍《中國世界文化遺產預備名錄》,明年正式衝擊世界文化遺產名錄。

被稱作北京脊樑的中軸線,南起永定門,北至鐘鼓樓,全長7.8公里,是六朝古都中心標誌,也是世界上現存最長的城市中軸線。這條線的起源,最早可追溯到忽必烈興建元大都之初,之後歷代皇城都圍繞著這條軸線規劃設計。梁思成先生曾點評:“北京獨有的壯美秩序就由這條中軸線的建立而產生。”

“目前,申遺工作已全面鋪開,專家正在研討論證中軸線的具體範圍、周邊文物修繕項目和環境整治具體細節等,預計六七月份,整體文物管理辦法初稿有望出爐。”市文物局文保處處長王玉偉介紹,“通過中軸線申遺,也將進一步推動北京歷史文化名城整體保護。”

與故宮、十三陵等以單體文物申遺不同,此次中軸線申遺主打“線狀”,串聯了故宮博物院、正陽門、天壇、先農壇等十餘處重量級文物保護單位。自2004年起,每個國家每年只能申報一個世界文化遺產。因此,將一系列相關文保單位“捆綁”申遺,成為近年來各省市流行的做法。“涉及個體單位與整線文物的管理規劃並行不悖。”王玉偉透露,中軸全線文保單位和周邊環境應是統一和諧的。

除了材料整理匯總,中軸線上的文物古蹟也將重煥風姿。其中,中軸線上的大高玄殿、景山壽皇殿建築群中的觀德殿已完成騰退,預計6月正式拉開大修序幕。“這些項目都涉及建築群,因此整體工期將持續三五年,之後有望對外開放。”王玉偉說,“地安門復建工程也正在推進,專家對原地復建、異地復建和復建標誌物等意見進行論證。”

另外,即將到來的文化遺產日上,中軸線也將成為最大亮點。屆時,市文物部門將推出“我心中美麗的中軸線”遺產保護系列活動。其中5月20日至6月10日,“我心中美麗的中軸線”有獎徵集、“北京中軸線聲音”進社區、“萬人長卷”市民簽名支持中軸線申遺等活動將陸續揭開面紗,市民可登錄市文物局官網了解詳情。