簡要介紹

巴陵戲

巴陵戲 巴陵戲

巴陵戲歷史淵源

陵戲的形成與發展,經歷了一個漫長的歷史過程。岳陽古稱巴陵。據史料記載,明崇禎十六年(公元1643年),岳陽便有了用"楚語演唱種種傷心事"的戲曲表演形式。另據巴陵戲歷代藝人傳說,明代末年,岳陽曾有洪勝班,該班生角大王洪玉良便是巴陵戲的始祖。

巴陵戲

巴陵戲明萬曆年間,風靡全國的崑腔也給巴陵戲的形成和發展以重大影響。至今巴陵戲還存有純用崑腔演唱的傳統劇目《天官賜福》 、 《打三星》等,而且有大量的崑曲曲牌用於舞台演出。

清代乾隆年間,不少地方戲隨著商業活動流布,開始了互相的影響。這種劇種的交流,使得巴陵戲得以博採眾長,迅速形成發展起來。巴陵戲的彈腔,分南、北路,便是受徽調和襄陽腔的影響而形成。隨後,伴隨著劇目、表演藝術的日益豐富, 巴陵戲逐漸形成為一個以彈腔為主的多聲腔劇種。

巴陵戲在清代末葉出現了興盛的景況。不少清代的演義小說中,都有岳州戲(巴陵戲)演出盛況的描寫。當時著名的專業科班和班社有"巴湘十三塊牌","巴湘十八班",從業人員達800餘人,活動於湘、鄂、贛三省交界的諸縣城鄉。業餘的科班、班社,遍及城鄉;茶樓酒肆,圍鼓演唱不絕。活躍於湘北城鄉的皮影戲、木偶戲也多用巴陵戲演唱。城鄉的祠堂廟宇競相修建戲台。當時的岳陽城鄉有戲台近40座。

在長期的歷史發展中,巴陵戲與省內的其他的戲曲劇種的相互借鑑和交融也比較多。巴陵戲藝人與湘劇藝人經常往來,經常同廟演唱,各演半日,並分居廟內東西科樓。兩個劇種的藝人相互插班學藝。在相互的交往中,取長補短,使巴陵戲的藝術表演形式日漸成熟。

藝術特點

巴陵戲用中州韻、湖廣音結合湘北方言演唱,特別注重人物性格的刻畫,

巴陵戲

巴陵戲巴陵戲的道白除常用的韻白、戲白之外,也有京、蘇、川、淮、晉、沔陽、通城等方言白口,用以表現某些人物不同的地域、身份和性格。

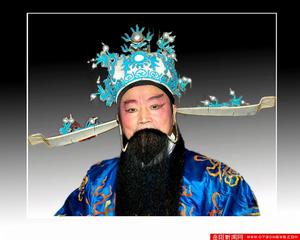

巴陵戲的舞台美術,包括臉譜、服飾、砌末等。常用臉譜近百個,專用臉譜40多個,臉譜用色豐富,不僅表示人物的膚色,而且揭示其品格個性。

巴陵戲的行當分生、旦、淨三大行。生行有老生、三生、靠把、小生、貼補;旦行有老旦、正旦、閨門、蹺子、二小姐;淨行有大花臉、二淨、二目頭、三花臉、四七郎。大部分行當,需要文武不擋,唱做兼工。

伴奏形式

巴陵戲

巴陵戲巴陵戲的音樂分聲腔和伴奏音樂兩部分,聲腔又分崑腔、彈腔和雜腔小調幾種,其彈腔分為南、北路,又各有其反調,同時還有一種特殊的唱腔形式西二簧,其過門能巧妙地將南北路融為一體,南唱北拉,風味獨特。彈腔用胡琴、月琴、小三弦伴奏,輔以嗩吶、笛子和長桿子等。用於伴奏的打擊樂器包括板鼓、課子、堂鼓、大鑼、小鈔、雲鑼、馬鑼等,有一套完整的鑼鼓經,成為將唱、做、念、打等表演程式組成一體的紐帶。

巴陵戲中的崑腔分為“套曲”、“正、青合套”和“散牌子”三類。崑腔劇目僅剩三個,多數曲牌已逐漸成為嗩吶吹奏曲牌。彈腔分為南、北路,又各有其反調,叫“反南路”與“反北路”。同時還有一種特殊唱腔形式:“西二簧”,即唱腔是南路,胡琴把位用北路指法,其過門能巧妙地將南北路融合一體, 也就是南唱北拉,因而風味特別。彈腔具有較完整的各種板式。雜腔小調則生動活潑、節奏明快,多見於丑角和蹺子戲中。

劇團及劇目

巴陵戲

巴陵戲巴陵戲的班社組織分為江湖班、官班、案堂班、六人班及圍鼓串堂五種。中華人民共和國成立之後,巴陵戲獲得了新的發展。流離失所的藝人們,成了國家和社會的主人。在政府的支持下,藝人們組成了專業劇團,先後舉行了幾次較大規模的傳統藝術挖掘、展覽演出和巴陵戲教學活動,老藝人競相傳藝,新學員虛心學習,巴陵戲的藝術傳統得到繼承和發展。一些新編歷史劇、改編傳統和新創作的現代戲在各級戲劇會演中獲獎。

巴陵戲

巴陵戲巴陵戲的傳統劇目比較豐富。據不完全統計,共有420餘個。大多取材自歷史演義和話本,部分劇目從元明雜劇、傳奇演變而來。習慣上分為整本、半本、摺子、小戲四類,以半本戲居多。這些劇目,如果按聲腔來分,則有崑腔戲3個,南路戲88個,北路戲31個,南北混唱的戲76個,小調戲16個,安慶調戲4個,七句半戲5個。近幾十年中,進行了三次較大規模的挖掘、展覽演出, 搶救了一批傳統劇目。整理改編了優秀傳統劇目《打嚴嵩》 、《九子鞭》、《打差算糧》、《三審刺客》等30多個,其中一些劇目獲得湖南省戲劇會演劇本一等獎和挖掘獎。1959年創作的大型歷史劇《何騰蛟》 ,參加湖南省戲劇會演獲獎並參加建國十周年獻禮演出。

現狀

巴陵戲

巴陵戲