成員

MontyPython六位成員,從左至右分別為TerryJones,GrahamChapman,JohnCleese,EricIdle,TerryGilliam,MichaelPalin

MontyPython六位成員,從左至右分別為TerryJones,GrahamChapman,JohnCleese,EricIdle,TerryGilliam,MichaelPalin格雷厄姆·查普曼,1941年1月8日—1989年10月4日。

約翰·克里斯,1939年10月27日出生於英格蘭薩默塞特郡。他在1988年和查爾斯·克萊頓一起共同創作了喜劇片《一條名叫旺達的魚》(AFishCalledWanda,1988)的故事並共同執導了本片,並在片中飾演了其中一位主要角色ArchieLeach。

特里·吉列姆,1940年11月22日出生於美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市,是巨蟒組中唯一一位出生於美國的成員。他也是著名導演,導演的作品包括:《時光大盜》(TimeBandits)(1981)、《異想天開》(Brazil)(1985)、《終極天將》(TheAdventuresofBaronMunchausen)(1988)、《天涯倫落兩心知》(TheFisherKing)(1991)、《12隻猴子》(TwelveMonkeys)(1995)和《格林兄弟》(TheBrothersGrimm)(2005)等。

埃里克·艾多爾,1943年3月29日出生於英格蘭南希爾茲的達累姆。

特里·瓊斯,1942年2月1日出生於威爾斯北部的科爾溫灣。

麥可·佩林,1943年5月5日出生於英格蘭約克郡的謝菲爾德。佩林也在1988年的喜劇電影《一條名叫旺達的魚》(AFishCalledWanda)中飾演了一位主要角色KenPile。

起源

巨蟒組成立於1960年代後期,六位成員在組團之前已經彼此熟識,TerryJ和Michael同出自牛津大學,Graham、John和Eric則都來自劍橋,且先後加入過劍橋的王牌喜劇組合“CambridgeUniversityfootlights”。這五人後都曾為BBC的電視喜劇《TheFrostReport》寫過小品。TerryG當年在紐約為《Help!》雜誌社工作時,為Footlights團在美巡迴演出的John拍過一組特輯照片,後來TerryG到倫敦發展,就靠著John的推薦打入了電視圈。

1967年,John和Graham合力創作並出演了《AtLast,the1948Show》節目,同時出演的還有MartyFeldman,TimBrooke-Taylor和AimiMacDonald,Eric也在劇中時有出現。第二年,Eric,Michael和TerryJ合力創作了兒童節目《DoNotAdjustYourSet》(DNAYS),出演的還有DavidJason和theBonzoDog(DooDah)樂隊(樂隊中的NeilInnes後來成了Python附屬成員中重要的一員),更重要的是,特里·吉列姆負責了此節目的動畫部分。

1969年初,Michael和TerryJ合寫並出演了一出名為“TheCompleteandUtterHistoryofBritain”的系列現場短劇。John也參與了此劇,當時他已經決定要與Michael進行合作。BBC的一位製作人BarryTook為兩人安排了一次會面。John帶上了自己的寫作夥伴Graham,Michael也帶上了DNAYS劇組的同事TerryJ,Eric和TerryG。六人一碰到一起就擦出了火花(他們都熱愛TheGoons組合和SpikeMilligan的《Q5》電視節目),BBC毫不猶豫地提供了經費,讓他們製作一個十三集的電視節目。

電視

《飛行馬戲團》片頭經典的大腳

《飛行馬戲團》片頭經典的大腳 2000年美國一區發行的《飛行馬戲團》DVD套裝

2000年美國一區發行的《飛行馬戲團》DVD套裝第二季播出之後,巨蟒組開始涉足電影,推出了《AndNowForSomethingCompletelyDifferent》。這部電影摘選了前兩季劇集的精華小品重新演繹,主要目的是讓小組打開美國市場,可惜結果並不理想,小組又回到了電視上。

第三季於1972—1973年期間播出,第三季拍完後,John感到劇集已經了無新意,決定不再參與FlyingCircus節目,剩下其餘五人勉力支撐。

第四季(名字改成了簡單的MontyPython)於1974年播出,僅僅維持了6集,被大多數人認為是整個系列中最差的幾集。值得一提的是,日後的《銀河系漫遊指南》(Hitchhiker'sGuidetotheGalaxy)作者道格拉斯·亞當斯(DouglasAdams)也與Graham合作(Graham於他有知遇之恩),為第四季寫了一個小品。

由於劇集在德國大受歡迎,小組曾於1971年底去德國拍了兩集德國版的《飛行馬戲團》,名為《MontyPython'sFliegenderZirkus》,其中包括幾個全新創作的小品。

電影

06年美國一區發行的《巨蟒與聖杯》三碟豪華版DVD

06年美國一區發行的《巨蟒與聖杯》三碟豪華版DVD在第三季和第四季《飛行馬戲團》節目的拍攝間隙,小組溜到了蘇格蘭,以很低的成本完成了《巨蟒與聖杯》(MontyPythonandtheHolyGrail)的拍攝工作,TerryJones和TerryGilliam聯合擔任了導演,電影以無厘頭的方式對亞瑟王和圓桌騎士的經典傳說進行了重新演繹。電影15萬鎊的預算大多來自於一些當紅樂隊的資助,比如PinkFloyd和LedZeppelin,尤其前者本就是小組的超級冬粉,在錄製專輯《DarkSideoftheMoon》的百忙中還不忘定期觀看《飛行馬戲團》節目。儘管攝製過程中碰到了很多困難—尤其是蘇格蘭那糟糕的天氣情況,小組還是完成了這部後來取得巨大成功的電影。更幸運的是“HolyGrail”在美國上映時正值Python節目剛開始在美國流行,這一點大大促進了電影的成功,也堅定了小組以電影作為發展方向的信念。

07年美國發行的《萬世魔星》藍光版,這也是Monty Python作品首次進入次世代

07年美國發行的《萬世魔星》藍光版,這也是Monty Python作品首次進入次世代雙導演的模式為《巨蟒與聖杯》的製作帶來了不小的麻煩,所以經過協商決定,在以後的小組電影中,導演工作只由TerryJones一人擔綱,TerryGilliam則負責藝術設計方面的工作。

07年美國發行的《萬世魔星》藍光版,這也是MontyPython作品首次進入次世代接下來的Python電影就是那部引起了極大爭議的《萬世魔星》(MontyPython'sLifeOfBrian),上映於1979年。

Monty Python live in Hollywood Bowl

Monty Python live in Hollywood Bowl電影在突尼西亞攝製完成,喬治·哈里森也在其中客串出鏡。小組原本還邀請了TheWho樂隊的鼓手KeithMoon在片中飾演先知一角,但開拍前Moon在倫敦寓所中服藥過度意外身亡。

電影上映後遭到了一些信徒的強烈攻擊,並在某些地區遭到禁映,小組成員還參與過相關的電視論戰。儘管如此(或許是正因為如此),影片還是獲得了巨大的成功。相較於《巨蟒與聖杯》,《萬世魔星》的故事主線更連貫一致,所以很多影迷認為它才是巨蟒小組最好的電影作品。

《萬世魔星》片尾曲“Alwayslookonthebrightsideoflife”由EricIdle創作並演繹,歌曲朗朗上口且幽默樂觀,迅速成了紅遍英倫的流行金曲和足球場上的頌歌。上世紀90年代初,歌曲被EMI作為單曲重新發行,成功打入英國榜前十。

1970年代後期,小組的名聲如日中天,開始像搖滾明星一樣四處巡演。電影“MontyPythonliveinHollywoodBowl“於1982年公映,記錄了他們1980年在洛杉磯好萊塢碗體育館的舞台演出。小組表演了一些他們最受歡迎的小品,熱鬧的場面就像是一出搖滾音樂會。

小組的最後一部電影-Meaning of life

小組的最後一部電影-Meaning of life電影包含了一些最瘋狂的Python式段落,包括那首攻擊天主教反避孕政策的歌曲“EverySpermisSacred”(每粒精子都是神聖的),學校里的現場性教育課,GrahamChapman被一群近乎全裸的女子趕下了懸崖,當然還有那位嘔吐不止的creosote先生。

個人事業已小有成就的Gilliam為電影貢獻了一部短片《永葆公司血淚史》(TheCrimsonPermanentAssurance),短片原本只是作為電影中段的串連戲,但在Gilliam的縱容下,短片的規模越拍越大,原定六分鐘的長度被擴展到了十六分鐘,耗費的成本也和剩下整部電影幾乎相當。最後短片被挪到電影開頭,成了一個獨立的序篇。

《Meaningoflife》也是Python電影中歌舞片性質最濃的一部,“GalaxySong”,“EverySpermIsSacred”,“christmasinheaven”都成了膾炙人口的Python歌曲。TerryJones戲仿卡羅爾·里德《Oliver!》的“EverySpermIsSacred”場景精彩程度堪比原作。

其他領域

世界上第一張“三面”唱片

世界上第一張“三面”唱片 2003年小組發行的官方自傳

2003年小組發行的官方自傳後巨蟒生涯

除了小組創作之外,六位成員隨後也有各自的事業發展:

GrahamChapman在七十年代中期公開了自己的同性戀身份,成為了一名同性戀權益鬥士。他的演藝事業並不成功,幾部電影如《TheOddJob》(1978年)、《Yellowbeard》(1983年)都淪於平庸。1989年,Graham因病去世。

JohnCleese在電視和電影雙重媒介上都取得了輝煌的成就,七十年代中,他和當時的妻子ConnieBooth共同創作並出演了情景喜劇《FawltyTowers》,大獲成功,劇集也被公認為英劇史上最佳之一。1989年,他憑藉自己編劇並主演的喜劇電影《一條名叫旺達的魚》(AFishCalledWanda)拿到了奧斯卡最佳原創劇本提名。進入新世紀,Cleese更熱衷於在好萊塢大片中客串圈錢,《哈利波特》(HarryPotter)、《史萊克》(Shrek)和《霹靂嬌娃》(Charlie'sAngel)系列中都留下了他的身影。

TerryGilliam繼續了從《巨蟒與聖杯》開始的導演事業,他在八、九十年代執導的一系列電影如《時光大盜》(TimeBandits)(1981)、《異想天開》(Brazil)(1985)、《12隻猴子》(TwelveMonkeys)(1995)都已成為經典;電影背後每每與片場糾纏不清的鬥爭也成了他個人的招牌標籤。

EricIdle在後Python時期最著名的作品是一部偽紀錄片的先驅作品《TheRutles:AllYouNeedIsCash》(1978年),片中他成功地打造了一支戲仿“披頭士”(TheBeatles)的樂隊TheRutles。他也是六人中最愛打著小組旗號斂財的一位,近年來音樂劇《Spamalot》的成功讓他名利雙收。

TerryJones在後Python時期和MichaelPalin聯合編寫了又一部成功電視喜劇《RippingYarns》,他的導演事業卻不算成功,幾部野心之作如蒂姆·羅賓斯(TimRobbins)主演的冒險片《EriktheViking》(1989年),和名著改編的《楊柳風》(TheWingintheWillows,1996年)都成績平平。後Python時期,他最大的成就是在對中世紀歷史的研究上,無論是個人著作還是為BBC拍攝的紀錄片都取得了不俗的反響。06年10月,Jones被診斷出患有腸癌,所幸術後恢復良好。TerryJones還曾為標準公司(TheCriterionCollection)出品的三部雅克·塔蒂(JacquesTati)作品DVD做了視頻引言。

MichaelPalin,作為Python中公認“最可親的一位”(Theniceone),除了繼續在影視圈獲取成功外,他還成為了一名旅行家。Palin為BBC主持的一系列旅遊節目受到了全世界的歡迎,也為他贏取了英女王頒發的CBE勳章。

現狀

虛擬“重組”

虛擬“重組”Python小組在1998年重組參加了在美國科羅拉多州Aspen的一次舞台演出,英國喜劇演員EddieIzzard替代了Graham的位置。Graham也“出現”在了舞台上(在一個骨灰盒中),演出結束後被TerryGilliam“不小心地”踢倒撒開。此時關於新的電影或是舞台演出之類的說法又開始流傳,但都未能實現。1999年,小組又聚在BBC,參與了三十周年的慶典,並以虛擬的方式進行了“重組”。

清唱劇Not the Messiah

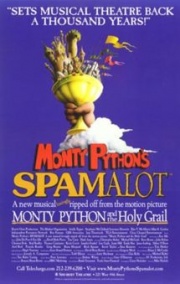

清唱劇Not the Messiah 音樂劇Spamalot

音樂劇Spamalot該劇的音樂由Idle和《Meaningoflife》的配樂師JohnDuPrez聯合打造,導演則是大名鼎鼎的麥克·尼科爾斯,初始演員包括替《辛普森一家》配音而走紅的HankAzaria,電視劇《Fraiser》的明星DavidHydePierce和《洛基恐怖圖片秀》(TheRockyHorrorPictureShow)的主演TimCurry等。

《Spamalot》於2005年3月公演,預售票房創下了百老匯記錄,同年拿到了托尼獎(Tony)的三項大獎,包括最佳音樂劇獎項。

2007年6月,Idle的清唱劇《NottheMessiah》在蒙特婁做了首演,這次創作的靈感源泉是《萬世魔星》。

影響

當然,如今的大眾文化中也到處都是對Python的引用,短語“thisisanex-parrot”和“nudge,nudge,winkwink,saynomore”已經成了英語術語,單詞“Pythonesque”也進入了英語字典,它是這么定義的:Pythonesque,形容詞,,意指幽默的,奇異的和超現實主義的,來源於BBC電視喜劇節目”MontyPython'sFlyingCircus“。

科學家(尤其是計算機科學家)在命名新事物時經常會從Python上尋找靈感:網路術語“spam”(垃圾郵件)來自於一個Python小品,而程式語言“Python”更是一種直接的致敬。1985年發現的一塊巨大的蛇化石也被命名為拉丁語“Montypythonoidesriversleighensis6”(Riversleigh是化石的發現地)。

當然,Python更廣泛的影響還是在影視文化方面,“MontyPython風格”這類字眼經常見諸於報章、網站的影評、劇評上。BBC的三十周年慶上,《南方公園》(SouthPark)的創始人TreyParker和MattStone獻上了一個綁架Gilliam老媽的小品,手法之搞怪也算是對前輩們最好的致敬了。