市場工資率簡介

工資率即勞動力的均衡價格。指作為商品的勞動力,其願意供給的數量和願意需求的數量相等時的那個價格,是勞動力市場上由勞動力供求雙方競爭形成的。各類不同素質和不同稀缺程度的勞動力各有不同的市場工資率。市場工資率制約並調節著企業的分配行為和勞動者的擇業行為。但是,這一勞動力的均衡價格是在勞動過程開始之前就形成的。每一個進入企業落實在具體崗位上勞動的勞動者,其實際領取的工資還要綜合考察其他相關因素,特別是要考核其實際勞動成果後才能確定。因此,從實踐的意義上說,參照市場工資率是貫徹按勞分配原則的合理起點。

曲線介紹

工資率相關圖片

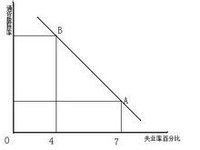

工資率相關圖片最初是說明失業率和貨幣工資變動率之間交替關係的一條曲線。它是由英國經濟學家菲利普斯根據1861-1957年英國的失業率和貨幣工資變動率的經驗統計資料提出來的,故稱之為菲利普斯曲線。因為西方經濟學家認為,貨幣工資率的提高是引起通貨膨脹的原因,即貨幣工資率的增加超過勞動生產率的增加,引起物價上漲,從而導致通貨膨脹。所以,菲利普斯曲線又成為當代經濟學家用以表示失業率和通貨膨脹之間此消彼長、相互交替關係的曲線。

菲利普斯曲線有三種表達方式,表明三對經濟變數的關係。

類型一

工資率

工資率表明的是失業率與貨幣工資變化率之間的關係,可稱之為"失業-工資"菲利普斯曲線。這是由當時在英國從事研究的紐西蘭經濟學家A 菲利普斯本人於1958年最早提出的。其表現形式是:在以失業率為橫軸、貨幣工資變化率為縱軸的坐標圖上,由右下方向左上方傾斜的、具有負斜率的一條曲線。它表明:失業率與貨幣工資變化率二者呈反向的對應變動關係,即負相關關係。當失業率上升時,貨幣工資變化率則下降;當失業率下降時,貨幣工資變化率則上升。貨幣工資變化率上升;在經濟波動的回落期,失業率上升,貨幣工資變化率下降。於是,這條曲線表現為一條先由右下方向左上方移動,然後再由左上方向右下方移動的曲線環.

這條曲線環呈現為略向左上方傾斜、位勢較低、且較為扁平的形狀。"向左上方傾斜",說明失業率與貨幣工資變化率為反向變動關係;"位勢較低",說明貨幣工資變化率處於較低水平;"略"向左上方傾斜和"較為扁平",說明貨幣工資變化率的變動幅度不大。

類型二

工資率

工資率表明的是失業率與物價上漲率之間的關係,可稱之為"失業-物價"菲利普斯曲線。這是由美國經濟學家薩繆爾森和索洛於1960年提出的。薩繆爾森和索洛以物價上漲率代替了原菲利普斯曲線中的貨幣工資變化率。這一代替是通過一個假定實現的。這個假定是:產品價格的形成遵循"平均勞動成本固定加值法",即每單位產品的價格是由平均勞動成本加上一個固定比例的其他成本和利潤形成的。這就是說,物價的變動只與貨幣工資的變動有關。這種菲利普斯曲線的表現形式與上述第一種菲利普斯曲線相同,只不過縱軸改為物價上漲率。這條曲線表明:失業率與物價上漲率二者亦呈反向的對應變動關係。在一輪短期的、典型的經濟周期波動中,在經濟波動的上升期,失業率下降,物價上漲率上升;在經濟波動的回落期,失業率上升,物價上漲率下降。因此,這條曲線同樣表現為圖1中的曲線環。

類型三

工資率

工資率 工資率

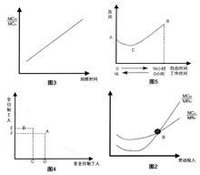

工資率表明的是經濟成長率與物價上漲率之間的關係,可稱之為"產出-物價"菲利普斯曲線。這是後來許多經濟學家所慣常使用的。這種菲利普斯曲線以經濟成長率代替了第二種菲利普斯曲線中的失業率。這一代替是通過"奧肯定律"實現的。美國經濟學家奧肯於1962年提出,失業率與經濟成長率具有反向的對應變動關係。這樣,經濟成長率與物價上漲率之間便呈現出同向的對應變動關係。在這一關係的研究中,經常不是直接採用經濟成長率指標,而是採用"現實經濟成長率對潛在經濟成長率的偏離",或是採用"現實產出水平對潛在產出水平的偏離"。這一"偏離",表明一定時期內社會總供求的缺口和物價上漲的壓力。現實經濟成長率表明一定時期內由社會總需求所決定的產出增長情況,而潛在經濟成長率則表明一定時期內、在一定技術水平下,社會的人力、物力、財力等資源所能提供的總供給的狀況。潛在經濟成長率可有兩種含義:一種是指正常的潛在經濟成長率,即在各種資源正常地充分利用時所能實現的經濟成長率;另一種是指最大的潛在經濟成長率,即在各種資源最大限度地充分利用時所能實現的經濟成長率。我們這裡採用的是第一種含義。這種菲利普斯曲線的表現形式是:在以現實經濟成長率對潛在經濟成長率的偏離為橫軸、物價上漲率為縱軸的坐標圖上,從左下方向右上方傾斜的、具有正斜率的一條曲線。這條曲線的走向與第一、二種菲利普斯曲線正好相反。這條曲線表明:現實經濟成長率對潛在經濟成長率的偏離與物價上漲率二者呈同向的對應變動關係,即正相關關係。當現實經濟成長率對潛在經濟成長率的偏離上升時,物價上漲率亦上升;當現實經濟成長率對潛在經濟成長率的偏離下降時,物價上漲率亦下降。在一輪短期的、典型的經濟周期波動中,在經濟波動的上升期,隨著需求的擴張,現實經濟成長率對潛在經濟成長率的偏離上升,物價上漲率隨之上升;在經濟波動的回落期,隨著需求的收縮,現實經濟成長率對潛在經濟成長率的偏離下降,物價上漲率隨之下降。這樣,這條曲線表現為一條先由左下方向右上方移動,然後再由右上方向左下方移動的曲線環。這條曲線環呈現為略向右上方傾斜、位勢較低、且較為扁平的形狀。"向右上方傾斜",說明現實經濟成長率對潛在經濟成長率的偏離與物價上漲率為同向變動關係;"位勢較低",說明物價上漲率處於較低水平;"略"向右上方傾斜和"較為扁平",說明物價上漲率的變動幅度不大。

以上三種形狀的菲利普斯曲線,反映了美國、英國等西方一些國家在五、六十年代的情況。它們分別表明了失業率與貨幣工資變化率之間的反向對應關係、失業率與物價上漲率之間的反向對應關係、經濟成長率與物價上漲率之間的同向對應關係。我們將這三種形狀的菲利普斯曲線稱為基本的菲利普斯曲線,將它們分別表明的兩個反向和一個同向的對應變動關係稱為基本的菲利普斯曲線關係。

工資決定

前述關於工資決定的分析與就業和失業總水平出現波動之間的關係如何,是介於價格理論和貨幣理論之間的一個難題。若各類工資是由供求相互作用所決定,那么,怎么會存在“非自願”失業?工資為什麼不發生變動以使勞動市場全部吸收。

探討研究

市場的各種不完全性

一種回答是經濟學家們因為不能對一些觀察到的現象提出令人滿意的解釋而採取的雜貨箱式的說法:市場的各種不完全性,在此情況下,表現為“剛性”或“不易變動的”工資。這一觀點最簡單的形式,如圖12.1所示,工資率Wo可以使有Eo單位的勞動力為市場所吸收。但是存在著一些使工資率不能從Wu降下來的不完全性因素,使得在Wu這一工資率水平上,WuU單位的勞動力被雇用了,但仍有UB單位的勞動力得不到雇用,其中,UA部分是“充分”就業水平高於實際就業水平的超額部分,AB部分則是在Wu、而非Wo工資水平上仍有待利用的勞動力單位。

這一套說法並不是對上述問題的答案,而只是對問題的複述。工資為什麼在Wu水平上不易變動?顯然在一些特殊情況中答案是現成的,例如存在著法定的最低工資水平,這時,WuBS取代SS成為有效供給曲線,而解答就是這條(有效)供給曲線和需求曲線的交點。但這一答案顯然沒有普遍性。

各種力量概況不完整

凱恩斯在其《通論》中給出了一個更複雜的答案。他認為,圖12.1對於決定實際工資率的各種力量的概括並不完整,因為它省略了對另一類問題的考慮,即在一種和貨幣條件相協調的利率水平上,一些人想儲蓄的量如何等於一些人想投資的量這一問題。這裡不宜討論他的觀點,因為他的論述屬於貨幣理論,而不屬於價格理論(但關於對這一理論的一部分的分析,請參閱第17章)。對於我們這裡的分析,凱恩斯理論的意義在於,根據他的觀點,和這些儲蓄-投資貨幣條件相協調的實際工資率可能不同於和“充分”就業相協調的實際工資率,如,可能是Wu而不是Wo。凱恩斯認為,在這種情況下,“實際”工資率的下降會增加就業,但是,這種下降不會因“貨幣”或“名義”工資率的下降而實現,因為,這一下降會引起“貨幣”或“名義”價格的同等程度的下降。他認為,工人們因此會抵制名義工資率的下降。他的觀點提供了另一種理由,使人們可以將WuBS,而非SS視為有效供給曲線,從而工資率就位於(有效)供給和需求曲線的交點。

總結

這一答案也是不能令人滿意的。第一,它在“名義”和“實際”工資之間左右搖擺,這一點我們將在下面詳述。第二,也是更基本的,只要經濟處在U點,則相當於UB勞動服務量的所有者將願意以略低於Wu的實際工資提供勞動服務。這一力量是如何保持的?WuU的就業量是怎樣在願意供給WuB的供方之間分配的?“慣例”或工會剛性和類似的東西作為推遲調整過程的因素大概是可能的,但是,把它們作為加強一種在低於“充分”就業水平上的、長期的穩定均衡狀況的力量來對待將再次引起實質性爭論。

在過去的幾十年中,在探討令人滿意答案的方面,又出現了兩項有關的進展。一個是所謂聯結失業和通貨膨脹的菲利普斯曲線;另一個是對導致極短期工資剛性過程中特殊的人力資本和“尋找”成本作用的分析。