介紹

唐官署名。太宗貞觀十三年(639),置崇賢館,屬東宮系統,有學士二人,掌經籍圖書,教授諸生,均如門下省所屬弘文館之例。學士之下有校書郎二人,掌校理書籍。高宗上元二年(675),避太子李賢名諱,改稱崇文館。學士出缺時,由庶子領館事。肅宗時,以宰相為學士,領館事。德宗貞元八年(792),隸左春坊。

唐官署名。太宗貞觀十三年(639),置崇賢館,屬東宮系統,有學士二人,掌經籍圖書,教授諸生,均如門下省所屬弘文館之例。學士之下有校書郎二人,掌校理書籍。高宗上元二年(675),避太子李賢名諱,改稱崇文館。學士出缺時,由庶子領館事。肅宗時,以宰相為學士,領館事。德宗貞元八年(792),隸左春坊。 崇文門

崇文館

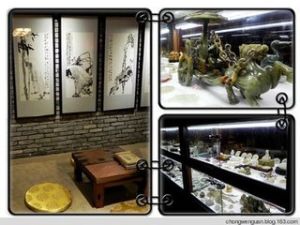

崇文館圖書館

崇文館

崇文館文革期間圖書館被撤消,1974年又恢復建制,館址遷至廣渠門大街220號。1988年7月1日,崇文區圖書館新館正式開館,館址在崇文區幸福大街甲28號。現有建築面積5600平方米,職工43人,閱覽座席626個,日平均接待讀者上千人次。在1994年全國首次地市級公共圖書館評估定級中被評為“國家一級圖書館”,是1996年第62屆國際圖聯大會期間指定參觀單位之一。崇文區圖書館現有藏書44萬冊,以收藏社科、文學、科技類圖書、期刊、報紙為主,並收有各種光碟資料。

業務機構設有采編室、外借處、報刊閱覽室、圖書閱覽室、少兒借閱室、電子閱覽室、地方文獻室、自習室和北京包裝資料館等。包裝資料館作為館中“館”,以專門收藏國內外包裝專業圖書報刊等為特色,目前已收集美、英、法、德、日等國家及港台地區原文包裝雜誌二十多種,中文期刊六十種,以及數千冊圖書及產品樣本資料,並面向社會為各界提供文獻信息服務。