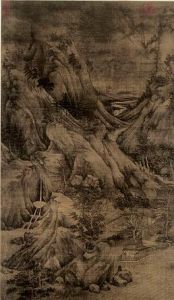

作品簡介

【名稱】岸溪圖

【作者】董源

【類別】中國古畫

【年代】五代南唐

【文物現狀】美國紐約大都會博物館藏

【簡介】絹本,設色,縱:221.5厘米,橫:110厘米。

作者生平

董源 (?-約 962 年)中國五代南唐畫家。一作董元,字叔達,江西鍾陵(今江西南昌進賢縣)人,自稱“江南人”。主要活動在南唐中主(934~960)時期。事南唐主李璟時任北苑副使,故又稱“董北苑”,南唐亡後入宋,被看作是南派山水畫的開山大師。畫史上把董源、范寬、李成,稱為北宋初年的三大家。五代至北宋初年是中國山水畫的成熟階段,形成了不同風格,後人概括為“北派”與“南派”兩支。董源的《瀟湘圖》被畫史視為“南派”山水的開山之作。作品賞析

這似乎仍是唐代王維的“水墨渲淡”的方法。山體均不高峻,而其形態,則似大浪湧起,數座山峰齊向左似排浪涌動,這卻是前無古人的。浪頭之崖巔,前後堆疊,望去隱約有“礬頭”之形態。而向下的懸崖,則似側傾的浪谷。中國山水畫十分注重山勢的脈絡,但這樣的山體帶有強烈的動態的,卻不多見,只在明代沈周的《廬山高圖》中依稀看到似此的山勢。此畫以墨色染出山石體面,溪水波紋以細筆畫出,在董源的傳世作品中很少見。此畫的左下有“北苑副使臣董源畫”款識,鈐有“天水趙氏”及“柯九思印”,及近人張大千、張善孖諸藏印。董源不僅以畫山水見長,也能畫牛、虎、龍及人物。作為山水畫家,董源也是不專一體的。但其最有獨創性而且成就最高的是水墨山水。他運用披麻皴和點苔法來表現江南一帶的自然面貌,神妙地傳寫出峰巒晦明、洲渚掩映、林麓煙霏的江南景色。他用筆甚草草,近視幾不類物象,遠觀則景物粲然,在技巧上富有創造性。董源很重視對山水畫中點景人物的刻畫,每每都帶有風俗畫的情節性,有時實為全畫的題旨所系。雖形體細小,簡而實精,人物皆設青、紅、白等重色,與水墨皴點相襯托,別饒一種穠古之趣。

作品傳世情況

王秀遷,著名收藏家,鑑賞家、書法家、學者。1907年生於蘇州,現居美國紐約。1947年在劉海粟的鼓勵下去美國研究西方油畫藝術。在美期間曾多次將心愛的珍藏提供給重要博物館。另一珍品為南唐董源的《岸溪圖》。1997年他將這幅42年的珍藏捐給美國大都會博物館,成為該館鎮館之寶。關於《溪岸圖》是否五代董源所作,上世紀末曾引起一場國際的大辯論。30年代,畫家徐悲鴻忽聲稱自己覓得了古畫《溪岸圖》,不多時他將畫割愛轉讓給了畫家張大千,張大千隨身把玩三十年後,又轉讓給了身居海外的收藏家王秀遷。然而兩個大畫家的曾經收藏,卻給此圖籠罩上一層神秘的色彩。世紀末,王秀遷也垂老九旬,紐約大都會博物館在購藏這幅古畫之前,特舉辦了一場有關此圖是否董源真跡的國際學術研討會,群英薈萃,眾說紛紜。結果是懸疑頻出,有人甚至提出要重新修改中國繪畫史。三方意見:一是認定為董源真跡,並以此否定一切現定為董源的作品;二是以為未必,但至少是北宋作品;三則直指為張大千偽作。但畢竟時隔一千多年,舉證艱難,無可確論。如同傳為東晉王羲之書法的《蘭亭序》的真偽之辯,曠日持久,莫衷一是,但在一點上各方達成了共識:就是《蘭亭序》的藝術成就極高,稱之“天下第一行書”並不為過。而《溪岸圖》的作者雖不可確定,但此圖的藝術成就非常之高。