概述

重症肌無力(MG)是一種神經肌肉接頭間遞質傳遞功能障礙的慢性病。已經明確,重症肌無力的發病是對突觸後乙醯膽鹼受體的自身免疫所致。重症肌無力是一種神經-肌肉接頭(突觸)間傳遞功能障礙的自身免疫性疾病。主要累及橫紋肌的神經-肌肉接頭處突觸後膜上的乙醯膽鹼受體,全身其他部位和組織也可受累。其特徵是受累的橫紋肌肌力低下,易疲勞,短期內反覆收縮後肌力迅速降低,休息後症狀有所減輕,對膽鹼酯酶藥物治療有效。

小兒重症肌無力包括3種綜合徵即短暫性新生兒重症肌無力,先天性重症肌無力、兒童型重症肌無力,其中新生兒及兒童MG是一種神經-肌肉接頭傳遞障礙的獲得性自身免疫性疾病,90%成人菸鹼型乙醯膽鹼受體抗體(nAChRab)陽性,兒科病例nAChRab多為陰性。

病因

1.重症肌無力是橫紋肌突觸後膜nAChR自身免疫性疾病

神經肌肉接頭是通過接受乙醯膽鹼(ACh)及菸鹼等興奮性遞質傳遞與肌膜受體結合,導致離子通道開放,Na離子內流,肌膜去極化,產生終板電位,肌絲滑行,因而引起肌肉收縮,已知nAChR是造成MG自體免疫應答高度特異性的抗原,nAChR位於神經肌肉接頭部的突觸後膜中,實驗證明MG患者胸腺上皮細胞內含肌原纖維,與骨骼肌存在共同抗原(nAChR),該抗原致敏T細胞,產生抗nAChR的抗體(nAChRab),該抗體對骨骼肌nAchR產生交差免疫應答,使受體被阻滯;並加速nAChR的降解,通過激活補體,使肌膜受到損害,電鏡檢查顯示突觸後膜IgG和C3沉積,用辣根酶標記蛇毒神經毒素電鏡檢測運動終板超微結構顯示:MG病理損害的特徵是骨骼肌突觸後膜皺襞表面面積減少,nAChR活性降低,因此出現肌無力症狀。

2.重症肌無力是T細胞依賴的自身免疫疾病

體液免疫大量研究資料闡明nAchR作為MG的靶子遭到損害,是由nAChRab介導的;而nAChRab對nAChR免疫應答是T細胞依賴性的,T細胞在MG自身免疫應答中起著關鍵作用,nAChRab的產生必須有nAChR特異性CD4+T細胞的參與,nAChR特異CD4+T細胞先通過其受體(TCR)對nAChR特異性位點的識別,然後由T輔助細胞(Th)將nAchR主要免疫原區特異性抗體提供給B細胞,促使B細胞分泌高致病性的nAChRab,Th細胞通過分泌細胞因子來實現對nAChRab分泌的調節。

3.遺傳基因和病毒感染

重症肌無力是自身免疫應答異常,但啟動自身免疫的病因尚未完全弄清,認為MG發病與人類白血病抗原(HLA)有關,其相關性與人種,地域有關,且存在性別差異,HLA-Ⅱ類抗原(包括D區的DP,DQ,DR等基因產物)在發生自體免疫過程中起重要作用,DQ比DR等位基因對自體免疫疾病更具敏感性,採用PCR-RFLP技術檢測發現我國非胸腺瘤MG與HLA-DQA1*0301基因顯著相關,此外還發現DQB1*0303,DPDL*1910基因相關顯著,說明MG發病與多基因遺傳有關。

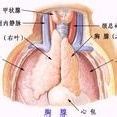

MG的發病除了與遺傳基因有關外,還包括外在環境影響,如本病常因病毒感染而誘發或使病情加重。胸腺為免疫中樞,不論是胸腺淋巴細胞(特別是T細胞),還是上皮細胞(特別是肌樣細胞,含有nAchR特異性抗原),遭到免疫攻擊,打破免疫耐受性,引起針對nAchR的自身免疫應答,因此使MG發病。

臨床表現

小兒重症肌無力一般分為3型:短暫性新生兒重症肌無力、先天性重症肌無力、兒童型重症肌無力。

1.臨床特點

本病起病隱襲,也有急起爆發者,首先受累者常常為腦神經支配的肌肉,最常見者為上瞼下垂,少數以球部肌肉無力或四肢軀幹肌肉無力為首發症狀,肌無力的症狀及體徵均為晨輕暮重,亦可多變,後期可處於不全癱瘓狀態,肌無力活動後加重,休息後減輕,一般無肌萎縮,無肌束顫動,腱反射正常或減弱,無感覺障礙,個別病例以急性暴髮型肌無力起病,多見於2~10歲小兒,既往無肌無力病史,以呼吸衰竭為首發表現,在24h之內出現急性延髓性麻痹,應注意與脊髓灰質炎及暴發性腦神經型吉蘭-巴雷綜合徵鑑別。

眼外肌最常受累,常為早期症狀,亦可局限於眼肌,睜眼無力,上瞼下垂多為雙側,也可為單側,眼外肌無力時眼球運動受限,常伴斜視和復視,甚或眼球固定不動,眼內肌一般不受影響,瞳孔反射多正常,稱為眼肌型重症肌無力。

球部肌肉受累時面肌,舌肌,咀嚼肌及咽喉肌亦易受累,軟齶肌無力,發音呈鼻音,談話片刻後音調低沉或聲嘶,常表現為吞咽及發音困難,飲水嗆咳,咀嚼無力,舌運動不自如,無肌束顫動,面部表情呆板,額紋及鼻唇溝變淺,口角下垂,頸部無力等,或因發生急性呼吸功能不全而猝死。

頸肌,軀幹,四肢肌無力時易疲勞,嚴重時呼吸肌受累,尤其以肢體近端無力明顯,表現抬頭困難,用手托頭,胸悶氣短,洗臉,穿衣乏累,行走困難,不能久行,有的只表現兩下肢無力,腱反射存在,無感覺障礙,稱全身型重症肌無力。

本病主要累及骨骼肌,也可有心肌損害,但多無明顯主訴,而文獻報導MG患者屍檢25%~50%有心肌損害,重症肌無力伴有其他疾病,如胸腺瘤,其次為甲狀腺功能亢進,並少數伴類風濕關節炎,多發性肌炎,紅斑狼瘡,自身溶血性貧血等。

半數患者在病程早期經歷過1次以上的緩解期,精神創傷,全身感染,電解質紊亂,內分泌失調及過度勞累等可使症狀加重。

2.MG分型

為標明MG肌無力分布部位,程度及病程,一般還採用Ossernen改良法分為以下類型:

(1)Ⅰ型(眼肌型)病變僅眼外肌受累,臨床多見,更多見於兒童。

(2)Ⅱ型(全身型)ⅡA型表現眼、面和肢體肌無力;ⅡB型全身無力並有咽喉肌無力,又稱延髓性麻痹型。

(3)Ⅲ型(爆發型)突發全身無力,極易發生肌無力危象。

(4)Ⅳ型(遷緩型)病程反覆2年以上,常由Ⅰ型或Ⅱ型發展而來。

(5)Ⅴ型(肌萎縮型)少數患者有肌萎縮。

本病病程遷延,其間可緩解,復發,或惡化。感冒,腹瀉,激動,疲勞,月經,分娩或手術等常使病情加重,甚至出現危象,危及生命。

3.MG危象

是指肌無力突然加重,特別是呼吸肌(包括膈肌,肋間肌)及咽喉肌嚴重無力,導致呼吸困難。多在重型基礎上誘發,感染是危象發生的最常見的誘發因素,伴有胸腺瘤者易發生危象。危象可分為3種:

(1)肌無力危象為疾病本身肌無力加重所致,此時膽鹼酯酶抑制劑往往劑量不足,加大藥量或靜脈注射依酚氯銨後肌力好轉。常由感冒誘發,也可發生於套用神經-肌肉阻滯作用的藥劑,大劑量皮質類固醇,胸腺放射治療或手術後。

(2)膽鹼能危象是由於膽鹼酯酶抑制劑過量,使乙醯膽鹼(Ach)免於水解,在突觸積聚過多,表現膽鹼能毒性反應,可見肌無力加重,肌束顫動(菸鹼樣反應,終板膜過度除極化),瞳孔縮小(於自然光線下直徑小於2毫米),出汗,唾液增多(毒素鹼樣反應),頭痛,精神緊張(中樞神經反應)。注射依酚氯銨無力症狀不見好轉,反而加重。

(3)反拗性危象對膽鹼酯酶抑制劑暫時失效,加大藥量無濟於事。兒科無此危象的報導。

檢查

1.實驗室檢查

(1)乙醯膽鹼受體抗體濃度測定 在小兒全身型重症肌無力患兒有90%的病例血中抗乙醯膽鹼受體抗體度升高,多大於10nmol/L;眼肌型的抗體水平低,濃度為0~10nmol/L。

病初期往往為陰性,且早期抗體水平與病情無明顯關係。重症肌無力眼症狀者,若血中此抗體不高則多為單純眼型,一般無需手術治療;若很高則可能為全身型早期,越早行胸腺摘除術療效越好。故乙醯膽鹼受體抗體測定對重症肌無力的診斷、治療方法之選擇,以及對免疫抑制藥治療的監測均有幫助。

(2)抗橫紋肌抗體檢查 合併胸腺瘤的重症肌無力患兒,90%以上可測出抗橫紋肌抗體,但在小兒重症肌無力中,很少可見到合併胸腺腫瘤。

(3)肌肉活體組織檢查 對個別診斷困難的患者可作肌肉活體組織檢查,若神經肌肉接頭處突觸後膜皺襞減少,平坦,突觸上的nAChR數目減少則可確診MG。

2.其他輔助檢查

(1)騰喜龍或新斯的明試驗 騰喜龍是溴化新斯的明的類似物。肌注或靜注騰喜龍1分鐘,患者常出現明顯療效,5分鐘作用消失,肌無力症狀恢復如初則為陽性。甲基硫酸新斯的明肌內注射後15分鐘之內,患者症狀即有明顯改善,30分鐘改善最明顯,45分鐘後作用逐漸消失。

新斯的明試驗0.03~0.04mg/kg肌注,比較注射前後半小時各受累肌群的肌力的變化,肌力明顯改善者有助於MG的診斷。為對抗新斯的明的M-膽鹼能不良反應(瞳孔散大、心動過緩、流涎、多汗、腹痛、腹瀉、嘔吐)可同時或備用肌內注射阿托品。觀察時間較長,易出現腸絞痛等副作用,但藥源充足。應結合具體情況合理選擇。

(2)肌電圖重複電刺激 常見肌肉動作電位逐漸由正常變為異常,波幅與頻率逐漸降低。神經重複頻率刺激實驗和單纖維肌電圖檢查,以2~3Hz低頻超強電流分別刺激面、腋及尺神經乾並記錄相應肌肉即眼輪匝肌、三角肌及小指展肌的複合肌肉動作電位,如刺激後第四波波幅較第一波衰減10%以上為陽性。眼肌型的MG陽性率低,單纖維肌電圖檢查是目前敏感性、準確性最高的電生理檢測手段,用其測量同一神經支配的肌纖維電位間的間隔時間延長。但神經傳導速度正常。最初的感應電刺激可使肌肉收縮,反覆刺激受累肌肉時,肌肉收縮逐漸減弱,最終消失。肌注騰喜龍後可使不正常電反應逆轉。

(3)胸腺影像學檢查 胸部X射線或CT檢查有助於發現是否合併有胸腺腫瘤或胸腺肥大。

診斷

典型病例診斷不難,對於表現不典型者診斷主要依據實驗室和輔助檢查。

1.確定是否重症肌無力

主要根據病史,典型的臨床特點即受累骨骼肌活動後疲勞無力,眼部受累最常見,經休息或用膽鹼酯酶抑制劑可以緩解,此外可進一步進行下列之一檢查確診。

(1)疲勞實驗(Jolly實驗)令患者做受累肌群的持續運動(或收縮),如睜閉眼瞼,眼球向上凝視,持續吸氣,咀嚼或雙臂側平舉等動作,常在持續數十秒鐘後迅速出現眼瞼外翻,復視明顯,咀嚼無力或兩臂下垂等症狀,此等反應即為肌疲勞現象。

(2)抗膽鹼酯酶實驗疲勞實驗改善不明顯者可肌注甲基硫酸新斯的明或騰喜龍實驗。

(3)神經重複頻率刺激實驗和單纖維肌電圖檢查。

(4)血清nAChRab的檢測該檢測是MG診斷重要的參考依據,若陽性者有助於診斷,陰性者不能排除MG,眼肌型,兒童MG病例nAChRab多陰性。

(5)肌肉活體組織檢查可確診MG。

2.明確是否合併胸腺瘤

成人病例約75%胸腺增生,15%MG合併胸腺瘤;兒科病例8.4%合併胸腺增生,2.2%MG合併胸腺瘤,腫瘤常位於前上縱隔,除表現肌無力,一般無占位病變的症狀和體徵,易漏診,胸腺瘤多見於40歲以後男性患者,肌無力症狀較重,對膽鹼酯酶抑制劑療效不佳,易發生危象,側位或正位X線胸片偶可發現異常,縱隔CT掃描可直接顯示腫瘤部位,大小,形狀,與臨近器官的關係,免疫學檢查:CAEab(又稱胸腺瘤相關抗體)對MG患者提示胸腺瘤具有重要價值,MG合併胸腺瘤CAEab陽性率高達80%~90%,診斷尚需結合臨床和CT縱隔掃描,綜合分析。

3.明確有無其他並存症

MG作為自身免疫疾病中一種“姐妹病”,可伴有以下夾雜症:如甲狀腺功能亢進,類風濕關節炎,系統性紅斑性狼瘡,溶血性貧血,多發性肌炎或多發性硬化等,有相關疾病的病史,症狀和體徵,可以查出相應的免疫生化檢驗異常。

4.肌無力危象的診斷

鑑別診斷

診斷重症肌無力應與其他疾病鑑別

1.肌無力危象的鑑別

診斷重症肌無力患者可發生兩種危象,即肌無力危象及膽鹼能危象,兩種危象的臨床表現十分相似,均表現有嚴重的肌無力和呼吸衰竭,前者常有感染,創傷,精神打擊或用藥不規則病史;後者可能伴有膽鹼能神經功能亢進的表現,如蒼白,多汗,腹瀉,肌顫,瞳孔縮小,皮膚濕冷等,鑑別困難時可行騰喜龍試驗,若用藥後症狀改善則為肌無力危象,反之則考慮為膽鹼能危象。

2.MG急性肌無力應與其他急性癱瘓疾病鑑別

(1)周期性癱瘓常在夜間發病,醒來時發現四肢無力,發病時血鉀低,心電圖出現U波,每次發病持續數天,補鉀治療有效。

(2)急性炎症性脫髓鞘多發神經根病病初有發熱或腹瀉,除肢體癱瘓外,尚有神經根牽拉痛,腦脊液有蛋白-細胞分離現象。

(3)脊髓炎有發熱及脊髓損害的三大症狀和體徵(包括上運動神經元型癱瘓,橫截型感覺障礙及排尿障礙)。

3.慢性肌無力需要和以下疾病鑑別

(1)動眼神經麻痹麻痹側除上瞼下垂外,還可見瞳孔散大,眼球向上,下及內收運動受限,見於神經炎或顱內動脈瘤。

(2)多發性肌炎四肢近端肌無力,肌痛,肌酶升高,肌活體組織檢查有炎症細胞浸潤。

(3)肌營養不良緩慢進行性肢體無力,肌萎縮,兒童患者翼狀肩胛,腓腸肌假肥大,血肌酶升高,有家族史。

(4)線粒體肌病骨骼肌極度不能耐受疲勞,症狀複雜多樣,血乳酸升高,肌活體組織檢查可見不整紅邊纖維,電鏡示異常線粒體。

(5)糖原貯積病其中尤其以Ⅱ型患者,酸性麥芽糖酶缺乏引起肢帶肌無力,可出現呼吸肌麻痹,易誤診,肌活體組織檢PAS染色可見糖原積累,有家族史。

(6)癌性肌無力主要多見於年老患者小細胞肺癌,肢體無力,活動後緩解,高頻反覆電刺激神經肌電圖示肌電位遞增。

(7)運動神經元病早期僅表現舌及肢體肌無力,體徵不明顯,鑑別不易,若出現肌萎縮,肌纖維顫動或錐體束征則鑑別不難。

併發症

當肌無力病者因呼吸,吞咽困難而不能維持基本生活,生命體徵時,稱為肌無力危象,發生率約占肌無力總數的9.8%~26.7%。重症肌無力可伴有其他疾病,如胸腺瘤,其次為甲狀腺功能亢進,少數可伴有類風濕關節炎,紅斑狼瘡和自體溶血性貧血等。

治療

1.抗膽鹼酯酶藥常用藥物

包括溴新斯的明、嗅吡斯的明等。主要作用為抑制膽鹼酯酶活性,減少乙醯膽鹼的降解,從而提高突觸間隙中乙醯膽鹼的濃度,起到治療作用。劑量依患者年齡及對藥物的反應而定。開始治療時套用小劑量,達到滿意療效後即應維持,最好在藥物效應尚未消失前給予下一次藥物,以免發生肌無力危象。用藥期間要注意膽鹼能副作用,以免過量出現膽鹼能危象。

膽鹼酯酶抑制劑作為一種有效的對症、輔助治療藥物,不宜長期單獨套用。用藥因人、因時而異,從小劑量開始給藥,逐步加量,以能夠維持患者進食和起居活動為宜。長期依賴,濫用膽鹼酯酶抑制劑,有礙AchR修復,須避免此類藥物的弊端。

輔助藥物如氯化鉀、麻黃鹼等可加強新斯的明的作用。忌用對神經-肌肉傳遞阻止的藥物,如各種氨基糖苷類的抗生素、奎尼丁、普魯卡因胺、普萘洛爾、氯丙嗪以及各種肌肉鬆弛藥。

2.免疫抑制藥

腎上腺皮質激素可抑制機體的自身免疫反應,恢復AchR的正常功能而起到治療作用。既往認為腎上腺皮質激素適用於:嚴重的全身性重症肌無力;雖為眼肌型但對抗膽鹼酯酶藥反應差;胸腺切除術後而療效不佳或症狀惡化等。多數作者主張對幾乎所有重症肌無力患者採用激素療法。

(1)皮質類固醇為最常用的免疫治療藥物,無論是眼肌型還是全身型都可選用。

(2)其他免疫抑制藥可選用環磷醯胺、硫唑嘌呤或環孢素,對難治病例、發生危象病例、胸腺切除術後療效不佳者有效。需注意血象和肝、腎功能的變化。

3.胸腺切除

胸腺切除仍然是MG的基本療法。適應於激素治療1年以上停藥後症狀復發者,或激素治療無明顯療效者。於疾病的最初數年手術效果較好,甚至可獲痊癒。手術後繼續用潑尼松1年。適用於:

(1)全身型MG藥物療效不佳,宜儘早手術。發病3~5年內中年女性患者手術療效甚佳。

(2)伴有胸腺瘤的各型MG患者療效雖較差,應儘可能手術切除病灶。

(3)兒童眼肌型患者手術雖有效,是否值得手術仍有爭議。做好圍術期的處理,防治危象,是降低病死率的關鍵。

4.血漿置換及其他療法

血漿置換能迅速清除血漿中AChRab及免疫複合物等,有助於病情緩解,用於搶救危象,可使症狀迅速緩解,但作用短暫,必須接上後續治療。其治療方法包括加用氯化鉀或麻黃素等,價格昂貴。

5.人血丙種球蛋白

用大劑量人血丙種球蛋白靜脈滴注,連用5天。治療病情嚴重全身型MG患者,迅速扭轉危象,或用於手術前準備,安全有效。用後需及時加用其他治療。

6.避免套用加重肌無力的藥物

包括新黴素、鏈黴素、卡那黴素、多黏菌素B、林可黴素、奎尼丁、普萘洛爾、苯妥英鈉等。

7.肌無力危象及膽鹼能危象的治療

兒科病例危象發生率2.2%,病死率0.8%。一旦發生危象,呼吸肌癱瘓,要特別注意保證呼吸道通暢。應立即進行氣管插管或氣管切開,套用人工呼吸器輔助呼吸,同時明確何種危象,進行對症處理。在危象處理過程中保持氣道護理的無菌操作、霧化吸入、保持呼吸道通暢、防止肺部感染及肺不張等並發證是搶救成功的關鍵。發生肌無力危象時套用足量抗膽鹼酯酶藥物。膽鹼能危象時則要停用抗膽鹼酯酶藥,可給予阿托品對抗其毒蕈鹼樣作用。

8.放射治療

至今胸腺放射治療還是對MG一種確實有效的治療方法。被稱做是“非手術的手術治療”。適用於:

(1)MG藥物療效不明顯者,最好於發病2~3年內及早放射治療。

(2)巨大或多個胸腺瘤,無法手術或作為術前準備治療。

(3)惡性腫瘤術後追加放射治療。

預後

本病的預後,一些病例在發病後數月或數年後自行緩解;一些兒童期病例可持續到成人時期。眼肌型在青春前發病者預後較青春後發病者好,單純眼肌型約1/4患兒在最初2年內可有1次自然緩解。但以眼部症狀起病者,約80%可逐漸累及其他肌群,只有20%患兒僅僅累及眼肌。多數病例經免疫抑制藥、胸腺切除及胸腺放療等治療可能得以治癒。

重症肌無力患兒最初幾年的病死率為5%~7%,死於重症肌無力本身者,多數病程在5年以內;死於繼發感染者,多見於病程5~10年的患兒;死於呼吸功能衰竭者,常見於病程10年以上患兒。

預防

本症病因尚未完全闡明,可能與病毒感染影響有關,應予積極預防。