概述

“專題知識就是以個人的學習與研究以及對所研究主題的全面知識為基礎的專題知識”。可見,專題知識是編組專題郵集的基礎。基礎不牢,地動山搖,基礎不紮實,勢必導致專題闡述邏輯上的混亂。專題知識在評審分數上雖占15分,但它不是孤立的子項,而應融匯貫穿於組集的全過程。組集者只有對所選主題進行全面而又科學的闡述以及為其所提供依據的素材內容的正確認識和深刻理解,才能在綱要、拓展、適用郵政集郵素材的選擇,保持“故事”情節的連貫性、邏輯性、科學性上作出準確地判斷,從而體現個人對專題知識學習的廣度與深度。一句話,它是組集的基本功,也是組集水平的真實寫照。

專題集郵展品

專題集郵展品集郵知識主要指集郵常識和有關郵票史方面的知識,以及專題知識等。集郵常識涵蓋面廣,基本的有:集郵概念、郵票屬性、郵票圖案、郵票概況、郵票種類、郵票的發行、設計、印刷、材質、計量、水印、刷色、背膠、齒孔、鑑定、變異、封、片、簡、戳等,還包括郵票史實、集郵方法、集郵活動、集郵組織、集郵文獻、集郵歷史、郵展史、郵展規則、評審、郵驛史、郵政史、郵政通信等的基本知識。

評審指導要點

競賽性郵展

本指導要點的目的是根據《FIP競賽性展品評審總規則》和《FIP專題集郵展品評審專用規則》來指導參展者編組一部展品以及評審員評審一部展品。

競賽性展品

展出的貼片應該是: 作為一個整體展示所選的專題,或者有深度地展示一部郵集的一些特殊片段,但又不失去所選專題的一致性和連續性。在這種情況下必須改編綱要貼片以適合該展品。

組成的原則

適用的郵政集郵素材是:為了傳遞郵件或其他郵政通訊目的,郵政府、地方和私人郵政機構,或由其他正式或被委託或授權的機構發行的、計畫發行的、準備發行過程中產生的、實際使用過的或作為郵資有效來對待的那些郵政集郵素材。

特徵

彭瑾先生以《藝術創作不是科學研究》為題,並以“傳統集郵研究專題化創作初探”為副題(參見《長春集郵》2003年第1期)來探討其在文中開宗明義所提出的以下論點:

“專題展品的集郵研究曾向傳統化方向發展,現在傳統化集郵研究又呈現了專題化發展的趨勢。最經典的專題化傳統集郵研究是巴西《鳥之史》的‘鳥類淡出歷史’,郵集使用了一組顏色逐步淡化直到消失的變體郵票,演示了鳥類淡出歷史的過程。”

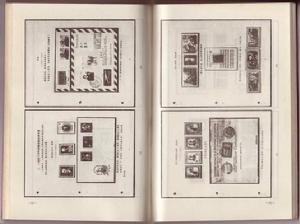

專題集郵展品圖

專題集郵展品圖顯然,“藝術創作不是科學研究”這一命題是正確的。因為“藝術”是“用形象來反映現實,但比現實有典型性的社會意識形態”。而“科學”則是“反映自然、社會、思維等的客觀規律的分科的知識體系。”“藝術”可以“變形”、可以根據藝術家個人的觀點、看法、角度去主觀地描述他所想像出來的東西,而“科學”所尋求的“客觀規律”應是放之四海皆準的“相對真理”。前者是一種“主觀意識”,而後者則是“客觀存在”,它們當然不是一回事,是沒有什麼可討論的!

然而,該文的副題中提出的“傳統集郵研究專題化”這一概念則大有探討的必要了。首先必須強調指出的是:這是作者個人提出的一個全新的概念,在FIP任何《規則》中,包括《總規則》以及傳統、專題的《專用規則》及其《指導要點》中均未曾出現過的“新名詞”!

其次,筆者看了“傳統集郵研究專題化創作初探”這個副題後,還以為該文是探討有關“傳統集郵”內容的,例如探討像“毛澤東”、“列寧”、“鴨子”、“紀念建築”、“奧林匹克”等題目並非專題集郵展品的“專利”,也可以有來拓展一部傳統集郵展品。但一看該文的內容則不對了,它所探討的全中專題集郵中的問題,顯然是有點“題”不對“文”了。

第三,在該文的上述第一段中,一會說“傳統化集郵研究又呈現了專題化發展的趨勢”(如上所述這是“傳統集郵”要探討的問題);一會又講“專題化傳統集郵研究”(如果筆者理解得不錯的話,實際這是專題《規則》中所講的“集郵學習”,這是有關“專題集郵”的問題)。該文到底要講什麼,真讓人摸不著頭腦!

實際上該文的真正命題全在於其中第三段中的這段話:

“……傳統研究專題化則是……藝術創作。……藝術創作不是科學研究,專題組集者不是科學工作者,從這個意義上說,以科學研究的態度來片面地要求傳統研究專題化的創作應具備客觀性、自然性和科學性是不切實際的。”

但是彭瑾先生說這番話有何《規則》的依據呢?如果是彭先生自己“玩玩”,大可以去“藝術創作”、“藝術構思”、“藝術傳達”、“藝術意象”、“藝術××”……,然而,我們要討論的是“競賽性展品”,不管是彭先生的《風》也好,巴西的《鳥之史》也好,還有《大洋洲鳥類》等展品,它們均屬FIP專題集郵類所界定的“競賽性展品”,因此它們就要受到《FIP專題集郵展品評審專門規則》及其《指導要點》的“約束”,要符合其要求,不能任著參賽者個人的性子來!

然而,在上述《專用規則》及其《指導要點》的約15000字中,沒有在那一條、那一款、那一句話、那一個詞中出現過“藝術”兩個字(或說這個詞兒)!有的卻是:

“題目和綱要要表現出一個有意義的實體(統一體)並反映出所選專題的具體特徵。”(參見《指導要點》第3.2.1條)

在此“實體”原文為entity,它包括實際存在著的“物”(existence)和“人及神(being)”。“神”在信教的人心目中是“實際存在著的”。而《規則》第2條中又明確指出:“一部專題展品要根據一個綱要來拓展一個專題”。由於“綱要”必須是由實實在在的客觀存在著的那些東西構成的,因此“藝術××”在專題集郵展品不應是追求的目標。

素材的類型

帶郵資的郵品(郵品、小本票、郵政用品、郵資機付志、電腦出售的郵資票品,如電子郵票等)以及它們的改製品(例如,加蓋品、改值品、打孔票、如‘針孔票’所示)。然而,如果改制擾亂了原來的專題(例如,使該專題不再看得見),那么就不能再包括改制後的郵品了,它們可以用於與改制有關的專題。

郵政戳記(普通的、宣傳的、紀念的或其他特殊的郵戳)。

表明享有郵資特權的“貼花”(stamp),郵戳、標記和/或明信片(例如,官方的、軍事的)。

在郵政操作中使用過的其他郵品,諸如,掛號簽、郵路籤及戳記、追加的籤條或戳記(例如,檢查、消毒、遇難郵件),郵件投遞籤條、剪下來貼用的回信簽、轉運代理商戳記、郵政自動化標記和籤條等等;要用的話,這些郵品都應在相應的複合郵品上。

“計畫發行的、準備發行過程中產生的”郵品,例如,圖稿、印樣。

變體和錯體

印花,只要它們是郵政使用過的或有郵資效力的就允許使用。使用以金融為目的的印花,只有當它們是唯一能描述一個重要點的特殊情況下才是允許的。

時間框架

從郵票史前時期,經過古典時期,直到當今的郵政素材。

不適用的素材

下列郵品是不適用的:

1、出自無郵政服務之地方的臆造票品,流亡政府或無郵政服務之組織機構的票品;

2、在寄遞該複合郵品之前由寄件人或出售私人添加的戳記;

3、除郵政當局印製的郵政用品之外的圖畫明信片;

4、在郵政用品上的私人加印(也被稱之為“repiquages”);不具有任何郵政特權的(非郵政)部門的戳記;

5、在信封和明信片上的私人裝飾;

6、不論其使用屬於何種目的之私人圖簽(廣告籤條)。

邊緣素材

要把不同國家及其整個發展過程中的各式各樣的郵政業務和規章都詳細列成一份包括所有可能情況的清單來,是不可能的。某些郵品僅在一定程度上遵守上述對適用或不適用素材的界定所以,只有當沒有其他素材適用於描述一個特別的專題細節時才使用它們。當展品中包含它們時,一定要有一個充分的集郵理由來支持它們。

為其辯護的理由越充分才能默認那些屬於一個專題、一個國家或一個領域的特殊集郵文化之郵品,並且其數量要與該展品的詳盡描述之程度成正比。

專題的處理

在專題集郵中,被“規則”所界定的構思要由綱要來展現。

基於參展者在專題和素材這兩者上的個人的學習與研究,綱要與拓展要展現出交織在一起的一個過程的兩個方面。有關專題方面的深入知識,使您能夠增加事實和細節的數量,以及為說明專題而尋找追加的郵品。淵博的素材知識允許您去發現常常必須通過對專題的進一步的分析才能證明適用的新郵品,從而可能導致一個更加完善的綱要。

歷史演變

專題展品的集郵研究曾向傳統化方向發展,現在傳統化集郵研究又呈現了專題化發展的趨勢。最經典的專題化傳統集郵研究是巴西《鳥之史》的“鳥類淡出歷史”,郵集使用了一組顏色逐步淡化直至消失的變體郵票,演示了鳥類淡出歷史的過程。

自從這一作品被介紹到國內之後,傳統集郵研究的專題化逐步地受到了參展者和評審員的推崇,從國內評審員各地講學及該作品的介紹頻頻見諸報端足以得到證明。但長期以來,大家對這類創造性的素材運用多只是提提或感慨一番而已,真正對其創作和欣賞作理論研究的卻很少。由於缺乏系統和科學的論證,到底如何創作和欣賞,專題郵界莫衷一是,有人強調客觀性、自然性,也有人認定非錯變體者不可創造。今特撰此文,擬從藝術創作和藝術手法等角度對此問題作些初步探討,如有不正確之處,歡迎一同商榷。

“傳統集郵研究專題化”是從“專題集郵研究傳統化”的基礎上發展起來的,它既秉承了傳統化集郵研究提高專題展品集郵知識含量的優點,又克服了傳統化研究削弱專題故事性的負面效果。如果說集郵研究傳統化是學術研究,那傳統研究專題化則是集郵研究基礎上的藝術創作。說它是一種藝術創作,因為它是專題參展者通過一定素材進行的自覺創造行為,極富個人創造性,它產出的是精神產品,目的是滿足觀摩者的審美需求。藝術創作不是科學研究,專題組集者不是科學工作者,從這個意義上說,以科學研究的態度來片面地要求傳統研究專題化的創作應具備客觀性、自然性和科學性是不切實際的。如《風》用幾枚齒孔移位的連票來描述“移動中的地球”(圖一),就曾被質疑為拓展的錯誤,因為地球的運動不是平移,而是轉動。再如“風中之燭”(圖二)也曾被質疑為不符合客觀實際,因風中的燭火是搖曳而熄,並非升空遠離。持此態度者,糾其原因,大抵上其受到了專題拓展要具科學性、客觀性和正確性的影響太深,故而用概念、判斷、推理為形式的科學認識方法來評估藝術作品,而非採用感受、覺解、領悟的形式進行藝術認識。筆者認為,專題拓展的客觀性應體現在主題和內容的客觀真實,而不在於表現形式。

由於“鳥類淡出歷史”使用的是一組變體票品,曾使國內郵友一度認為只有錯變體才可進行素材的創造性運用。其實不然,大凡存在版式區別的所有集郵素材,如郵票、郵政用品、郵戳等,哪怕是非常細微的區別,也都可以運用於傳統集郵研究的專題化創作。傳統研究專題化屬於一種藝術創作,因此它的誕生也必須遵循藝術構思和藝術傳達兩個不可逾越的階段。參展者從集郵的角度完成素材的版式研究後,進而從專題的角度對素材版式的區別進行觀察、研究、分析,結果獲得一個心靈性的“藝術意象”,也可以說是對郵票(品)這種藝術品的審美“再創造”,這就是藝術構思階段。如“風中之燭”一例,由於刷色大幅移位,燈火與燈芯的距離擴大,致使原先燃燒著的蠟燭(或油燈)熄滅(圖二、三)。在沒有人為干擾的情況下,風是可以撲滅燭(燈)火的。通過觀察,展品作者獲得了一個“藝術意象”——燭光隨風而逝。此時的意象只是心靈性,不以物質為形式,而藝術傳達階段使作者的“藝術意象”物態化為可供觀賞的藝術形象,即最後顯現在展品貼片上的,經過郵集作者按某種邏輯關係組合併配上解說文字的,可被讀者感官直接把握的藝術形象。在此例中,作者將正票與錯票配對,通過解說,塑造了無風和有風時的兩種不同的燭子形象,演繹了風中之燭的悲劇性遭遇。

傳統研究性素材如何進行專題化的構思和傳達呢?筆者認為,參展者應當運用好“象徵”這一藝術手法。象徵是藝術創作中的一種表現手法,其特點是將內在的、抽象的內容外在化、形象化、具體化、形式化。通過象徵手法所創造的藝術形象,既可能是再現性的,即:是對現實生活的如實反映和逼真摹寫;也可能是表現性的,即:是對現實生活的誇張、變形,甚至是扭曲。再現性的藝術形象,重在如實地摹寫事物的形貌狀態,以達到惟妙惟肖的境地。如“移動的地球”,雖然地球的運動是由公轉和自轉組成,並不是什麼平移,但變體票上的地球只移動大約一個半徑的距離,這個距離與公轉一圈的距離相比,簡直太懸殊了,因此在短距離內,地球的公轉軌跡完全可以看成一條直線。由於地球自轉的速率大大地小於公轉的速率,在公轉一個半徑的短時間內,地球赤道上某點的移動距離是微不足道的,以圖示郵票的票幅和比例,是不能體現的。因此,這一作品雖然稱不上惟妙惟肖,卻也極具真實性和客觀性,可視為再現性創作手法的代表。

是不是所有傳統集郵研究的專題化創作都要講究惟妙惟肖,客觀自然呢?顯然非也。盲目地追求客觀性是片面的。以誇張、扭曲、變形等為特徵的表現性象徵手法,被藝術創作者廣泛運用,可以說存在於藝術的所有領域。在國畫藝術中,如果說工筆畫重於再現,那寫意畫則工於表現;在表演藝術中,如果說影視劇重於再現,那舞台劇則工於表現。在戲曲舞台上,所有的車船轎馬都是藉助於道具來表現的,如一支舟楫象徵行船,一支馬鞭象徵騎馬。可以說這些都是不符合客觀實際的,但這就是藝術,它源於生活的真實,卻又不等同於生活的真實。如果以客觀性為標準來衡量“風中之燭”這一創意,那無疑是不符合客觀實際的。如果以象徵性為標準來衡量“風中之燭”就能品味出它所蘊含的意境了。火焰帶給人們光和熱,它使原本沒有什麼生命的蠟燭(油燈)充滿了活力,燭光象徵著靈性。當一支孱弱的蠟燭不堪忍受勁風的摧殘時,與其認為它被滅熄,不如看成它的靈性離它遠去。顯然,火焰的飄離是具有象徵意義的。郵集並不是簡單地如實地再現蠟燭的熄滅過程,而是採用變形的表現手法,將風中之燭(燈)的命運人性化、戲劇化,烘托出一個“隨風而逝”的意境。

“鳥類淡出歷史”是一個經典的創意,我國集郵者對專題化傳統集郵研究的認識就是從這一作品開始的。從感性層次上看,它也是不符合客觀實際的。因為變體票上的鳥類是以顏色逐枚變淡的方法而消失的,而客觀實際上鳥類是以存世數量減少的方式消亡的。如果郵集作者重在再現鳥類的消亡過程,應當展示一組鳥類數量逐枚漏印減少直至消失的變體票。但事實表明,變形的表現性藝術創作手法一樣可以將展品呼喚社會關注鳥類生存狀況的精神本質表達得琳漓盡致,甚至更加生動傳神,有過之而無不及。無獨有偶,《大洋洲鳥類》也有一組齒孔移位造成票圖從上至下逐步收窄的變體票(圖四),用於表達鳥類的生存空間越來越小,以警示人們鳥類可能走向消亡。如從客觀性的角度來品評,這組變體的運用幾乎是失敗的,因為鳥類的生存空間雖然越來越小,但郵集並未告訴我們這種鳥類已經滅絕,既然沒有滅絕,那在空間縮小的過程中就不可能存活半截身軀的鳥類。儘管變體票上的形象是不符合客觀實際的,但這並不影響郵集向人們傳達其深邃的意旨,因為,參展者採用的是表現性的藝術創作手法,它完全可使作品達到令人拍案的境地。