簡介

“封建制”也稱“分封制”即古漢語“封建”的原始含義;古文獻中之“封建”即“分封制”。“封建制”在周朝時期是周王室把疆域土地劃分為諸侯的社會制度,在“封建制”下,國家土地不完全是周王室的,而是分別由獲得封地的諸侯所有,他們擁有分封土地的所有資源和收益,只需向周王室繳納一定的進貢即可盡義務,即相當於中世紀歐洲諸王國與羅馬教廷的關係,即現代意義上的聯邦的基礎。周王是共主性質的(共主是氏族社會遺留的領袖模式,禹為最後的氏族共主)。諸侯的土地理論上在其死後可由周王室收回重新分配,但一般是世襲。

東周時代,隨著井田制的瓦解和爭霸戰爭的發展,周朝王室衰微,“禮樂征伐自天子出”的局面被“禮樂征伐自諸侯出”取代,周王“天下共主”的地位喪失,“分封制”開始破壞。秦始皇統一中國後,取消“分封制”,秦王朝在全國推行單一的“郡縣制”。 漢朝承襲了秦朝“郡縣制”,這種行政區劃管理制度,與秦行政區劃不同的是,在推行“郡縣制”的同時又推行封國制,封國包括王國和侯國,這種兩種並行制又稱“郡國制”,兩漢時期雖郡國並行,但仍以“郡縣制”為主。漢朝初期,劉邦面對拼湊起來的諸侯勢力和亡秦後的六國背景,首要任務是:勉力維持穩定局面,剷除異姓諸侯王,以分封子弟的方式,調和異姓諸侯王與郡國制的兩極偏差,劉邦與項羽相爭時,先後分封七個異姓王。稱帝後,又分封同姓子弟九王,使後來中央政府及封國之間的鬥爭,延續了很長的時間。漢初恢復封建制,同時又施行郡縣制,使郡國雜處,以相牽制,對維護中央集權和國家統一起到積極作用。

中國歷史上自三國開始直至最後一個王朝清朝,各個時期國家行政區劃管理山不同程度實行了“分封制”,但分封不是主體;各個朝代政權穩定以後,封國與侯國實際成了行政區劃體系之一,或形式上分封;即使存在軍閥割據政權,大多數情況下,要領受中原王朝的冊封,如五代十國時期十國之一的楚國之國王馬殷,儘管於907年建國,仍舊於927年(天成二年)接受中原王朝後唐冊封為“楚王”。

布斯特的《新國際詞典》(第三版),這樣定義作為一種政府類型的封建主義:“政治權利被看成一種私人權利,被一群領主分別擁有。”勒恩則說:“封建主義就是一種極端的在政治上沒有中心的社會狀況,在那時,我們今天所謂的公共權威是被一些個人分散擁有的。”

封建制的本質、特點是什麼?如黃仁宇先生所言,封建制必有三要素:

一為威權粉碎,即最高皇室在事實上無能力統治所轄範圍。西周時,周天子就不可能統治全中國。

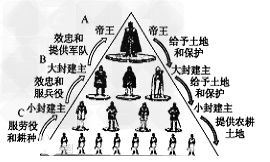

二為多級分封,類似今人所謂“多級委託代理”。周天子轄諸侯,諸侯轄大夫,大夫轄家臣,到戰國時,反而倒了過來,類似所謂“規制俘獲”。西人情況亦復如此。

三為武士傳統,這從周的士與歐洲的騎士可以看出。

秦始皇統一天下,實行郡縣,完全沒有分封。所以從狹義上來講,中國從那時已經結束了封建時代,而進入了中央集權時代。後來漢高祖開國,為了安撫功臣,分封與郡縣相結合,後經七王之亂,漢武撤藩。自此,中國幾乎總是以郡縣為主,分封為輔。然而封王權利已經有很大的收縮。

與專制制度的不同

專制制度是權力組織形式的一種。權力組織形式有兩種,一種是民主,一種是專制。一個人或一個黨掌握一國或一方的全部權力就是專制。專制制度存在於任何形式的社會形態裡面,包括奴隸制度,封建制度,資本主義制度。

封建制度是社會組織形式的一種。社會組織形式包括奴隸制度,封建制度,資本主義制度,社會主義制度和共產主義制度。

專制制度和封建制度二者不可相提並論,因為兩者有著本質上的不同。

封建制度在上個世紀開始逐漸走向沒落,但是專制是不可能完全消失的。不同國家有不同國情,不同國情決定了是走專制還是民主的道路。譬如說台灣、韓國和香港許多年前走集權的道路,社會發展很快。東南亞多國走的是民主道路,也不見得怎么樣。

封建制度是中古時代主要的經濟與政治制度。隨著羅馬帝國的統治結束,這個體系便在中央權力崩潰和社會動亂中逐步發展起來。效忠強人的等級制度,代替皇帝、元老、行省、城市和城鎮等的羅馬體系。

歐洲封建制度

歐洲中世紀的那種政治狀態也是傳統社會的一種具體形式。也就是說,各坐寇性統治集團的規模和控制的地域較小,而且統治集團內部的組織化程度較低,鬆散渙散,這種具體形式可以稱作“狹義的封建主義”。這樣說來,中國作為“傳統社會”的三千年歷史上,大部分時間都不是這種“狹義的封建社會”,而是大一統的官僚帝國,只在周朝、春秋戰國、南北朝等期間才可算是“狹義的封建社會”。

很多歷史學家之所以不認為秦朝以後的古代中國屬於封建社會,就是因為它和歐洲中世紀的封建狀態迥然不同,而“封建”的原初含義正是指歐洲中世紀的政治狀況。

中西方“封建制”的差異

在中國歷史上,曾經有過中國本土特色的“封建制”,這就是中國西周時期(前11世紀~前771年)實行過的周天子授予諸侯的“土地分封制”,“封諸侯,建同姓”。但這種封建制與歐洲中世紀的封建制――確切地講應是,僅僅是表面上的相似,實際上有著本質上的不同。至於先秦(前21世紀~前221年)以後中國社會的形態與性質,則與歐洲中世紀社會的狀況,無論在表面上,還是在實質上,無論是在經濟關係方面,還是在政治體系、法律制度、文化觀念、社會結構、家族關係等方面,都毫無相似之處。因此我們認為,中國古代不存在與歐洲中世紀相同的封建社會這樣一個五種社會形態理論中的歷史階段。

歐洲的封建制(Feudalism)歐洲中世紀的封建制是以封君——封臣為基礎形成的一種社會制度。《簡明不列顛百科全書》對它的解釋是”一種以土地占有權和人身關係為基礎的關於權利和義務的社會制度。在這種制度中,封臣以領地的形式從領主手中獲得土地。封臣要為領主盡一定的義務,並且必須向領主效忠。”

歐洲封建制產生的原因,是君主和貴族在政治、軍事及經濟諸方面的需要。由於中世紀早期的歐洲受單純自然經濟制約,幾乎沒有商品和貨幣,君主要下級武士為他承擔各種服務,因此又不得不把國王分配的土地進一步層層分封,只留下一部分做為自己的領地。各級領主把自己的領地分為兩部分:一部分留作自留地,為其提供生活來源。其餘的部分作為份地分給農奴,以換取他們提供的勞役或實物地租。

在封土的基礎上,形成了兩種基本的社會關係以及更具體的社會制度。一種是封君與封臣的關係。歐洲封建制的特點是層層分封。上層領主將土地分給下一級,以換取下級對他的各種封建性義務。這種社會關係發展成為貴族各自成為他們農奴的領主。這種關係存在的形式是莊園制。莊園制是歐洲封建制最基層的組織,封建領主對農奴剝削就是通過它實現的。總之,第一種關係是貴族之間的,第二種關係貴族等級對部分非貴族等級的關係。在第一種關係中,封臣對封君的義務是軍事的和政治性的;在第二種關係中,農奴對領主的義務是經濟性的。但兩者之間的權利、義務及其利益交換的原則是相同的,並且是相互影響、相互促進的。有的西方學者把國王的封臣叫做國王的”總承租人”,準確地概括了這兩種制度之間的共同性。

封建歐洲封建制既是社會經濟制度,又是政治制度、軍事制度和法律制度。封君以把土地分給下屬為代價,得到封臣提供的兵力和行政性的或其它各種具體事務性的服務。也獲得了相應的政治、軍事權力。經濟及司法等權力。封建制的核心是個人相互間的依存關係和契約關係。所謂的封建性或封建原則就體現於建立在封土之上的契約中。封建君主有義務保護他的封臣。同樣,任何上層貴族也都要保護他的封臣,作為對其承擔義務的回報。封建領主與部分自由農民的關係是契約性的。封建領主與農奴則沒有契約約束,但他們之間也是相互依存的,有著實際利益的制約。領主不能超出習慣法過分地剝削農奴。因為對勞力的迫切需要關係到領主的切身利益,領主也要適當地保護農民的生命和財產免受外來的侵犯。

綜上所述,歐洲封建制的全部特徵,有兩個基本要素和一個原則,這就是:封君與封臣、領主與農奴兩層不可分割的社會關係,包括政治、經濟、法律等多種因素在內的社會制度,以及個人間契約性質的關係,這也是為什麼世界近現代史上最早的憲法性檔案——《自由大憲章》能夠興起與歐洲的原因。

中國漢文史籍中的“封建”一詞源於西周(前11世紀~前771年),最早見於《詩經》,《左傳》以及其後來的史書中屢有記載。西周時期曾實行一種“封諸侯,建同姓”的社會制度,中國歷史上稱之為“封建制”。

周族來商以後,在中原地區建立周朝,周族的族長即成為王朝的最高政治首領,稱為“天子”。為鞏固政治統治,周天子把新占領的土地連同土地上居民分封給自己的子弟和功臣,讓他們在天子管轄地周圍建立起一個個次一級的政治單位,稱之為“國”。受封的諸侯對其封國有世襲的所有權,並對其臣民有世襲的統治權,諸侯王對天子有隨時服從命令、定期朝貢和提供軍賦、勞役等責任。各個諸侯又進一步對自己的子弟和臣屬不能在自己的封地上建立獨立的政治實體,只能享用領地內的收益。可見這些受封者對其封地沒有所有權。

從表面上來看,西周封建制與歐洲封建制很相像,都是最高統治者(國王或天子)把他獲得並統轄的土地一塊一塊地分給自己的下屬封侯。所以在近代中國“西學東漸”的時候,不知哪位學貫中西的學者在翻譯歐洲的(Feudalism)時,信手將西周的“封建”拈來對應使用。中國人對西周與歐洲中世紀“封建制”相同的諸多表面化的理解,可能與此不無關係。但是,中西方兩種封建制的不同之處在於,西周分封制的建立是以宗族為單位的整體的政治實體,歐洲封建制建立的是以個人為單位的獨立的、分散的社會單位。西周的政治實體靠血緣宗法關係加國家強制手段維持,而歐洲的靠個人間的契約關係維持。

西周封建制與歐洲中世紀的封建制(Feudalism)不同之處,主要在於它是以宗法制(宗族制)為核心、以血緣關係為紐帶的族制系統。受封的大部分是周天子的同姓貴族,異姓功臣只占少數,而且其中有些與天子有密切的親緣關係。所以西周封建制的建立是由天子不斷向外擴張的宗法制國家的統治網路,西周的宗法制是君統與宗統的結合,尊尊和親親結合,由此產生了”氏所以別貴賤”以及”刑不上大夫,禮不下庶人”的禮制。在這種制度中,本質特徵是宗法關係不是相互制約的契約關係。西周分封所主與封臣相互間的契約關係。《左傳.昭公七年》:”天有十日,人有十等。下所以事上,上所以共神也。故王臣公,大夫臣士,士臣阜,阜臣輿,輿臣隸,隸臣僚,僚臣僕,仆臣台。”這裡所說的”臣”,就是指統治和役使。上層對下層擁有統治和役使的權力,而沒有對下層的保護義務。同樣,下層只有對上層服從的義務,卻沒有向上層要求相應報酬的權利。

西周封建制的目的主要是為了鞏固政治統治。統治者以為骨肉親屬總比異姓官僚值得信賴和依靠,正如《左傳》中所說:”封建親戚,以蕃屏周”,”捍禦侮者,莫如親親,故以親屏周。”①正因為如此,西周封建制以宗族為單位而不像歐洲封建制以個人為單位。所以名義上是層層分封,實際上只有天子和諸侯王有權將土地分給其子孫,到卿大夫以下就不能隨便分封土地了。據孔穎達注《禮記正義》所說,因為卿大夫地位低,即”位卑”,因此不能分封土地給子孫,只有將封土上的產物用來養家。然而據現在學者的研究,這是為了防止進一步分割土地導致宗族的退化,實際上是要維護宗主(天子、諸侯)對土地的權力。

這種分封的結果不會形成像歐洲中世紀社會中的獨立的、分散的個人權力和個人間的相互關係,而是在周天子的王權之下建立起了一個個以宗族為單位的政治實體,即諸侯國。這種政治單位已初步具備了後來皇權專制(郡縣制)國家的雛形。首先,各個諸侯王在他的封國里既是宗族的首領,即宗主,也是封國中的最高統治者。他封國中的所有成員既是他的宗族成員也是他的臣民。他就是後世專制君主的前身。其次,西周的主要統治階級是具有官僚性質的卿大夫,而不是像歐洲的那種獨立的貴族等級。在西周有兩類卿大夫,一種是直屬周天子的官吏和家臣,一種是隸屬於諸侯的官吏和家臣。他們由天子及諸侯直接任命,並聽從天子、諸侯的指揮,為其服務。這種性質與職能已與後世的官僚無異。唯一的區別只是西周的卿大夫是以“親親”的原則選用的,後來的官僚是從“任賢”的角度,很多是從異姓中選拔的。所以,戰國時的政治改革只需要改變選拔官吏的原則就可以從宗族國家向官僚國家的過渡。此外,卿大夫最大的特點是與土地沒有直接的關係,這種情況與歐洲貴族大不一樣。歐洲貴族以接受封土作為承擔義務的報酬,並由此建立起與封君的契約關係。原因是歐洲的封臣對封土可以世襲,擁有對封土實際的占有權,並在擁有土地的基礎上樹立起了個人的獨立地位。但要西周的卿大夫對采田沒有所有權和占有權,而只有使用權。他們既不能把采田傳給子孫,也不能將其進一步分封。他們享受的只是采田上的產品。就如《公羊傳.襄公十五年》何休的注所指明的:”所謂采者,不是有其土地人民,採取其租稅爾”。

西周封建制不具有歐洲封建制中的那種嚴格劃分界限與權利與義務範圍的特點,而是注重國與家(宗族)的統一。以宗族為國家單位實質上是公私不分,將國家這種本應是公共利益的代表當做了統治者個人利益的工具。

由於周天子與諸侯之間沒有明確的契約關係,對諸侯的管轄只能靠血緣關係和實力來維持,也就意味著它根本就不可能產生類似於西歐中世紀的《自由大憲章》那樣具有對後世有著重大影響的憲法性文獻。另外值得指出的是,周天子自己直接統轄的領地是很小的,基本沒有經濟的和軍事的實力,世代的更替又使得他們之間的血緣關係越來越遠。因此,隨著歲月的流逝,周天子對諸侯的控制力也越來越微弱。於是各諸侯王各自為政,從春秋無義戰到戰國爭雄,都憑藉實力互相爭霸於天下,終於形成了集權專制的統治形式。秦朝統一中國之後所建立起來的皇帝官僚統治的國家,就是西周封建制的必然結局。

由此可見,西周封建制與歐洲封建制僅僅是在最高統治者將土地分封給自己的下屬這種形式上相似,在制度的性質和原則上卻是根本對立的。歐洲封建制的性質是個人的,原則是個人與個人之間的契約關係,而且這種關係是雙向的,以雙方利益的相互實現為準則。西周封建制的性質是集團性的,並有宗族的和國家的兩重性。周天子對於諸侯的分封是宗族性質的,而諸侯同他下屬的關係則同時具有親緣關係,但諸侯對他下屬的統屬和封國和管理卻是國家性的。因此,西周封建制的原則主要體現在諸侯對自己封國的統治上,這就是諸侯利用所掌握國家政治權力的來實現個人的利益。所以諸侯同他下屬間的關係是單向的,並具有強制性,只要求沒有節制的服從與服務,而不考慮他們的利益。正因為西周封建制與歐洲封建制的性質和原則是根本對立的,所以這兩種封建制結局根本不同。歐洲封建制的性質與原則,是近代資本主義社會發生與發展的重要因素和所遵循的原則。而在西周封建制的性質與原則上產生了中央集權的君主專制國家。

在關於中國古代史分期的討論中,一些持”西周封建論”的學者把分封土地作為中國封建社會形成的標誌。范文瀾說,恩格斯指出歐洲封建社會的開始,是法蘭克占有了廣大的羅馬的國家領土後,國一以禮物或恩賜方式分給他的侍衛。”國王分給侍衛們土地,叫做封地,這種封地的大量存在,也就成為封建制度的開始。在中國的西周,周王明明分封了大量的諸侯國和大夫采邑,而且分封制度比半蘭克王國周備得多,說中國封建社會開始於西周應該是可通的。”近年來也有學者指出,西方的封建制度與中國古代的”封建”在概念上比較切近。通過上面的論述,已經不難看到,這一看法雖然已經提出了問題,但還是一種表面化認識,只看到了中國西周的封建制與歐洲封建制的表面相同處即分封土地,而沒有注意到這兩種封建制(實際上是中國西周的封建制和歐洲中世紀的)之間深層的本質差異。