寧夏是中國唯一的省級回族自治區,回族人口占總人數的30%。首府銀川市是一座具有千年以上歷史的塞上名城,公元1038年,党項族的首領李元昊在此建立了西夏王朝。悠久的歷史,給寧夏留下了較多的名勝古蹟。主要有須彌山石窟、西夏王陵、賀蘭山岩畫、青銅峽水庫區鳥島、水洞溝遺址、沙坡頭、六盤山風景區等。形成了穆斯林風情、西夏歷史文化旅遊、戈壁荒漠奇景游、塞上江南自然景觀觀光旅遊、回族穆斯林風情旅遊五大特色旅遊。

寧夏風景寧夏美食寧夏風俗

一、寧夏風景

·沙湖

沙湖,南距銀川市56公里,總面積8.2平方公里,沙漠面積12.7平方公里。是一處融江南水鄉與大漠風光為一體的著名景區,是國家35個旅遊王牌景點之一,2001年1月被國家旅遊局評為國家4A級景區。

沙湖,南沙北湖,湖潤金沙,沙抱翠湖。湖水如海,柔沙似綢,天水一色,葦叢若畫的沙湖,猶如一顆璀璨的明珠,鑲嵌在美麗富饒的寧夏平原上,沙湖以自然景觀為主體,資源蘊藏量豐富,“沙、水、葦、鳥、山、荷”六大景源有機結合,構成獨具特色的秀麗景觀。

結合沙湖的自然特色,已開發建設的景點項目有遊樂園、瞭望塔、荷花苑、水族宮、蘆葦迷津、湖心鳥巢、西部大漠、蒙古包旅館、西夏行宮、大漠旱舟、水上滑梯、水上跳傘、水上摩托、滑沙索道、湖中蕩舟、天然浴場等,飲食服務、商貿購物應有盡有,形成了沙湖風景區的划船、觀魚、賞鳥、垂釣、游泳、滑沙、水上降落傘、戲水、乘索道、騎駱駝、跑馬等直接參與性的旅遊項目。·沙坡頭

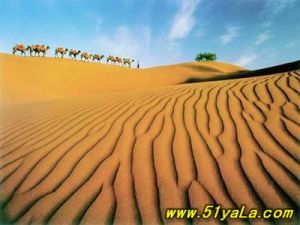

沙坡頭位於寧夏中衛縣,是一處景觀獨特的遊覽區。沙坡頭曾以治沙成果而聞名。包蘭鐵路在中衛境內六次穿越沙漠,其中以沙坡頭風沙最猛烈,為了保證鐵路暢通,從50年代起,在鐵路兩側營造防風固沙工程,包蘭鐵路沙漠段幾十年來安然無恙。鐵路兩側巨網般的草方格里長滿了沙生植物,金色沙海翻起了綠色的波浪。這一治沙成果引起了全世界治沙界的普遍關注,不少外國專家慕名前來考察。沙坡頭現已建成一個有著獨特的景觀、頗具特色的遊覽區。

沙水合一的奇蹟,讓我們為之感慨。。。

蘇峪口國家森林公園位於滾鐘口風景區北部的蘇峪口國家森林公園,距銀川市約40公里,是賀蘭山的又一著名旅遊景區。蘇峪口林區森林面積達16675公頃,林海連綿,樹種繁多,一年四季蔥蘢茂密。春天,綿延數里的“丁香谷”花團錦簇,香氣襲人;“兔兒坑”內野花遍地,彩蝶飛舞。夏日,姊妹澗“九道灣”、“森林迷宮”、“杉林幽徑”等處曲徑通幽,松濤如海,遊人穿行其間,竟不知身在何處。放眼青崖峭壁,“植物化石”杉樹彌山遍嶺,遮天蔽日。秋冬時節,水落石出,又是另一番景象:“白玉谷”石白如玉,優雅脫俗;“姐妹峰”嵯峨俊秀,美若天仙。“一線天”、“飛來石”、“蘑菇石”等如巨匠妙成。“獅吼石”、“臥虎石”、“仙人指路石”等自然石塑與豐富的峽谷景域組成一個個景色不同的游賞空間。“山屏晚翠”為清代寧夏八景之一。

·華夏西部影視城:

華夏西部影視城在銀川市城區西北郊空曠的荒野上,有兩座古代城堡遺址,這就是聞名國內的鎮北堡古城。該城堡是銀川市文物保護單位,現為華夏西部影視城所在地。被譽為“中國一絕,寧夏之寶”。

兩座城堡是明清時期為防禦賀蘭山以北各族入侵府城(銀川城)而設定的駐軍要塞。鎮北堡也因此得名。當地民眾分稱之“老堡”和“新堡”。據方誌記載,老堡始建於明弘治十三年(1500年),新堡始建於清乾隆五年(1740年)。

兩堡一南一北,均坐西朝東。緊鄰沿山公路東側的老堡已被風蝕殆盡,僅存殘牆斷垣,形制尚存。城東西長175米,南北寬160米。向北穿過城中黃土路,是老堡瓮城遺址。再向北行200米便是新堡。新堡城池較完整,東西長170米,南北寬150米,牆體用黃土夯築而成,高10餘米。東面辟有半圓形瓮城,城門南側有一斜坡可登上城牆。城牆寬5米,牆上築砌有1.8米高的堞牆垛口。城牆四角原建有角樓,角樓基址依稀可見。

鎮北堡歷經數百年滄桑,以其雄渾、古樸的風格,成為賀蘭山東麓風景旅遊景觀;並以它那特有的神秘韻味,引起了中國許多著名電影藝術家的濃厚興趣,被藝術家們稱讚為“神秘的寶地”。

80年代以來,自謝晉導演,叢姍、朱時茂主演的影片《牧馬人》在鎮北堡拍攝成功,榮獲“百花獎”後,影視奇才張藝謀又在這裡執導影片《紅高粱》,該片首次登上了“柏林金熊獎”的領獎台。鞏俐、姜文也幸運地從這片古堡廢墟中崛起,成為著名影星。滕文驥導演的影片《黃河謠》,又以古堡神秘魅力捧回了國際大獎——“蒙特婁金獎”。此後,中國著名作家張賢亮在古堡開創了華夏西部影視城,先後有西影、台灣合拍的《五魁》、《五個女人與一根繩子》;北影、香港合拍的《方世玉之英雄出少年》、《東邪西毒》;謝晉導演,謝添、斯琴高娃主演的《老人與狗》及《荒原女神》、《征服者》等40部影片相繼在此拍攝成功,轟動了國內外影壇。著名導演黃建新,著名演員王玉梅、王馥荔、周里京和台灣金馬獎得主張世,都在中國一絕的“西部影視城”所在地--鎮北堡--展示過風采。

現在鎮北堡兩座古城內,還保留和復原了拍攝過部分影片的原景和道具,供遊人觀賞。老堡展出場景有《黃河謠》中的“鐵匠營”實景,影片《紅高粱》中的月亮門、釀酒作坊、九兒(鞏俐飾)居室和九兒出嫁時乘坐的轎子、盛酒的大缸、碗具以及影片《冥王星行動》中的“匪巢樓”。新堡內有土房街景,影片《五魁》中柳家深宅大院實景,還建有電影資料館、放映廳等影視服務設施。

“中國電影從這裡走向世界。”鎮北堡華夏西部影視城給昔日凋敗衰落的古堡,帶來了新的生命力。當你漫步在這些影視場景之中,流連於真假難分的道具中時,仿佛來到了夢幻般的電影世界,令你神往驚奇,耳目一新。

2004年9月西部影視城成功的承辦了“第十三界金雞百花電影節首屆民營影視企業高峰論壇會”。

2005年鎮北堡西部影城最新推出-古典式婚禮。讓您的如意郎君騎著高頭大馬、身著古裝、胸前佩戴大紅花,用八抬大轎迎娶心中的姑娘共同走進婚姻殿堂,讓美麗的新娘在紅蓋頭下享受獨特婚禮的甜蜜,體驗愛情與生活的真諦。

·青銅峽108塔:

在青銅峽大壩庫區西山坡上,距銀川76公里。是一處由108座塔組成的塔群。塔群始建年代不詳,明代志書即稱其為“古塔”。塔基下曾出土有西夏文題記的帛書。塔群坐西朝東,背山面河,隨山勢鑿石分階而建,自上而下按一、三、三、五、五、七、九……奇數排成十二列,構成一個等邊三角形體的大型群體,其形制之獨特與塔數之眾多為國內罕見。佛教認為人生之煩惱有108種,為祛除眾多煩惱,佛教徒貫珠108顆,念經108遍。108塔也是這種思想的產物,據說,數一個塔即除一種煩惱,如能一口氣數清所有的塔,則可盡除人生煩惱。不少遊人至此都要數塔。在青銅峽大壩庫區西山坡上,距銀川76公里。是一處由108座塔組成的塔群。塔群始建年代不詳,明代志書即稱其為“古塔”。塔基下曾出土有西夏文題記的帛書。塔群坐西朝東,背山面河,隨山勢鑿石分階而建,自上而下按一、三、三、五、五、七、九……奇數排成十二列,構成一個等邊三角形體的大型群體,其形制之獨特與塔數之眾多為國內罕見。佛教認為人生之煩惱有108種,為祛除眾多煩惱,佛教徒貫珠108顆,念經108遍。108塔也是這種思想的產物,據說,數一個塔即除一種煩惱,如能一口氣數清所有的塔,則可盡除人生煩惱。不少遊人至此都要數塔。

·西夏王陵:

西夏王陵坐落在銀川市以西約30公里的賀蘭山東麓,是西夏王朝歷代帝王的陵墓,素有“中國金字塔”之稱。

賀蘭山的東南山麓之下,有兩個規模最大,上左下右連貫的陵墓,即嘉、裕二墓。陵墓共有8座,為西夏王李元昊及其祖父、父親和後代諸王的陵墓。陵墓區南北約有10公里,東西4公里,依地勢錯落9座帝王陵園和20多座陪葬墓。每個陵園都是一個單獨的完整建築群體,形制大致相同。王墓分為地上陵園與地下墓室兩大部分。陵園皆為坐北朝南,平地營造,由北向南依次為門闋、碑亭、外城、內城、獻殿、陵台,四周還有神牆環繞。陵台有八角形與圓形兩種,均為5級。每級構掾覆瓦,飾以綠色的琉璃瓦,高約17到20米不等。

西夏王陵每個陵園的占地面積均在10萬平方米以上,規模甚是宏大,其外形酷似佛塔,與中原的方形帝王陵墓區別較大。陵園的建築物與陵台的表面都裝飾有赭紅色,令人不禁遙想當年的恢宏氣勢。

陵墓內部是呈前窄後寬的方形墓室,雙側各有一深達25米的配室,屬於土洞墓形式,普遍採用石馬、銅牛用以陪葬。墓室之中出土有各樣的金飾、鎏金銀飾、銅甲片、竹雕、珍珠、瓷器碎片等文物。

·胭脂峽:

胭脂峽景區位於涇源縣縣城東北8公里,地處涇源縣黃花鄉羊槽村,峽長5公里,總面積4平方公里,以天上仙女下凡在黃花河洗臉,臉上的胭脂染紅了河水而得名。河水在奇峭的峽谷中潺潺歡唱,順勢而變,形成無數個瀑布。景區中心,滿目儘是奇松怪石,名花異草,形似觀音賞曲,有道人拜月等奇異景觀,胭脂峽下游與甘肅崆峒山緊密相連,山水倒映、雲飛霧繞,一派仙境風光

·賀蘭山岩畫

岩畫是古代先民們在漫長的歲月里運用寫實或抽象的藝術手法,在岩石上繪製和鑿刻的圖畫,它記錄了古代人類社會生活的各個方面。中國是世界上岩畫分布最廣、內容最豐富的國家之一,早在1500年前就有發現。賀蘭山是我國岩畫較集中的地區之一。

賀蘭山在古代是匈奴、鮮卑、突厥、回鶻、吐蕃、党項等北方少數民族駐牧遊獵、生息繁衍的地方。他們把生產生活的場景,鑿刻在賀蘭山的岩石上,來表現對美好生活的嚮往與追求,再現了他們當時的審美觀、社會習俗和生活情趣。在南北長200多公里的賀蘭山腹地,就有20多處遺存岩畫。其中最具有代表性的是賀蘭口岩畫。

二、美食

(古西廈烤羊背) (鴛鴦沙湖大魚頭 )

(寧夏白水羊肉) (寧夏白水羊肉)

(手抓羊肉) (特色手撕羔羊排)

(南瓜小油香) (涼糕)

| 寧夏風情 |

三、寧夏風俗

作為寧夏主體民族的回族,全民信仰伊斯蘭教。在寧夏回族聚居地區,建有不同建築形式和不同規模的清真寺3000多座,有阿訇約4000名。回族穆斯林民眾一般奉行五項“功課”:念、禮、齋、課、朝。回族的傳統節日有開齋節、古爾邦節(又稱宰牲節)和聖紀節三大節日。回族穆斯林還在自治區、各地區、市縣建立了各級宗教社會團體即伊斯蘭教協會,管理自己的宗教生活。自治區在銀川市開辦了寧夏伊斯蘭教經學院,在同心縣開辦了同心阿拉伯語專修學校,幫助穆斯林民眾培養了大批有宗教學識的人才。除伊斯蘭教外,寧夏還有佛教、天主教、基督教、道教等宗教。自治區人民政府對各種宗教一視同仁,民眾正常的宗教活動受到保護,各種宗教人士在寧夏長期和睦相處。 整潔清淨的回民房舍寧夏回民大多集中聚居,也有採取小分散方式,和漢族睦鄰而居的,一段以居住平頂土坯房、磚石土坯立木房為多。歷史上殘留的山區回民土窯洞已存在不多。近年來,經濟發展較快的富裕地區的回民。建造了一批起脊青磚瓦房和漂亮的新式二層小樓房,很是清淨雅觀。回族的房舍大都面南朝陽,構成四合院,或虎抱頭式。房舍四周圍牆環繞,置一別致的小門樓。院子裡綴有花草,或栽種茄子、辣椒、韭菜,院外楊柳茂密,鬱鬱蔥蔥,景色宜人。山區回民房舍屋檐和窗欞上雕有花飾,窗戶上喜歡貼上親手剪制的五顏六色的各種窗花剪紙,十分生動有趣。回族門前都愛懸掛一塊潔白的門帘。走進室內,紅箱亮櫃一塵不染,古色古香的茶具擺在醒目的地方。一般家庭都喜歡在正屋中間懸掛山水花卉、聖地麥加等字畫、圖片,兩旁配有阿拉伯文書寫的對聯。伊斯蘭教反對崇拜任何偶像。虔誠的穆斯林家裡,是不掛人物和動物圖畫的。當然,近年來由於社會的發展,這些戒規已經不象過去那么嚴格了。回族人民喜愛清潔,講究衛生。回族村落的水井,都有井蓋防塵,打水桶決不準隨意放在地上,家裡的水桶也口朝下放置。平時,喜歡開窗通風,點燃衛生香,以潔淨環境。寧夏回族的文化藝術回族,在與漢族等兄弟民族長期相處的過程中,由於相互之間的文化藝術交流,既共同推進了中華文化藝術的發展,同時,也保持和發展了本民族獨具特色的文化,豐富了民族文化藝術的寶庫。回族通常使用漢語。民族聚居地區,除使用漢族方言外,還保留著相當數量的阿拉伯語和波斯語語彙,如:多斯蒂(兄弟)、色倆目(您好)、虎失奴底(滿意)、都士曼(敵人)、伊不利斯(魔鬼)等等,這構成了回族人民經常使用的一種特殊的民族語言辭彙。回族人民喜歡唱高亢、婉轉、動聽的民間高腔山歌——“花兒”。當你來到六盤山區和同心、鹽池一帶,無論是在盤山的羊腸小道上,牧羊的山坡上,還是在拔草的麥田裡,打穀的禾場上,以及在送媳婦回娘家的驢背上,農家小院的炕頭上,不時都能聽到或男或女、或雙或單、或領或合的花兒歌聲。寧夏花兒又稱“山花兒”、“乾花兒”、“土花兒”。花兒形式靈活,曲調優美,不用樂器伴奏,即興演唱,把手往耳後一搭,張嘴就唱,想唱什麼就唱什麼,內容非常廣泛。人們唱勞動,唱生活,唱家鄉,唱愛情,唱未來…。有兩首花兒唱道:“花兒本是心上的話,不唱是由不得自家;刀刀子拿來頭割下,不死還是這個唱法。”、“白日裡不漫花兒意不過,夜晚裡不漫花兒睡不著。”漫花兒,已是回族男女老少生活、勞動、娛樂中不可缺少的組成部分。寧夏南部山區的回族婦女愛剪窗花,愛彈口弦。每當月上柳梢或星光燦爛的夜晚,在竹林蕭蕭,溪水潺潺的山莊,你經常會聽到一種令人神往心醉的“叮叮冬冬”的“口弦”聲響。它或弱或強、或低或高。或斷或續、或遠或近,十分悅耳動聽。“口弦”也叫“口琴”、“口銜子”,是一種銜在嘴邊的民間小型彈撥樂器。口弦有竹製和鐵制的兩種。竹製的,長10厘米,扯線彈奏。鐵制的,長5厘米,撥鉤簧彈奏。彈撥時,琴體中間的鉤簧里外顫動,放於嘴邊,用口腔做共鳴箱,以口形、氣息變化控制,形成音階。彈奏起來,隨心所欲,輕鬆自如。經常彈奏的曲調有:“廊檐滴水”、“駱駝鈴”、“珍珠倒捲簾”等。回族婦女還喜歡在口弦上繫上五顏六色的絲穗子、珠子等裝飾品,不彈時掛在衣服紐扣上,這既是愛美的表示,又是有音樂才能的顯示。回族,喜愛武術運動,規武術為聖行。回族人民習練武術,目的用以自衛,強健身骨。明代中後期,顯赫一時的馬家槍、沙家槍、“回回十八肘”就廣為流傳,清代中後期、又盛行“教門彈腿”。回族中歷來有許多名噪武壇的武術家。回族青少年男子還喜歡在草地上打木球,在山坡上下“狼吃羊”圍方,鬥智鬥勇,健腦強身。寧夏回族的衣著來到寧夏,無論是銀川平原或是固原山區,你都會看出,當地回族的衣著保持著本足族的特點。呈現出多姿多采的風貌。回族的男人,一般頭戴回回帽,從顏色上看,有無沿小白帽、小黑帽,大多數喜歡戴白帽。有的不戴帽子,用白毛巾或白布裹頭,俗有纏頭回回之稱。還有的因教派不同、地區不同而戴角回回帽的,如有五角帽、六角帽、八角帽等。冬天,一些年老的回民,如阿訇不喜歡戴綿帽子,頭上仍戴一頂白帽子,耳朵上戴一對繡花的青耳套(棉製或皮製)。上衣一般喜歡穿雙襟白襯杉,有的還喜歡穿白褲子,白襪子,顯得十分整潔、明快、莊重。回族男女都喜好穿青坎肩。特別是回族男的在白襯衫上套一件青坎肩,對比強烈,清新悅目,顯得為文雅莊重。到了嚴冬,穿了棉坎肩或皮坎肩,再穿上罩衣,舒適方便,保暖而不顯臃腫。高寒地區的回族還喜歡穿二毛皮衣、胎皮衣和老羊皮大衣。回族婦女的衣著打扮也很講究。一般都頭戴白色圓撮口帽,搭蓋頭。戴蓋頭的習俗,源於阿拉伯國家,受伊斯蘭教的影響。在阿拉伯地區,原來風沙很大,水源缺乏,人們平時難以及時沐浴淨身。為了防風沙,講衛生,婦女們自己縫製了能遮面護髮的頭巾。久而久之,逐步形成了回族婦女戴蓋頭的習俗。蓋頭有少女、媳婦、老人之分。一般少女戴綠色的,嵌金邊,上繡素雅花草圖案;已婚婦女戴黑色的,只披到肩頭;上了年紀的老年婦女戴白色的,披到背心處。回族婦女一般都穿大襟衣服。少女和媳婦很喜歡在衣服上嵌線、鑲色、滾邊、繡花,而且喜歡佩戴金銀手鐲、耳環、戒指,有的還點額,染指甲。看上去清新、秀麗、俊美。近年來,城市的回族,特別是青年人,也和漢族一樣,有不少人已喜著新潮時裝,講求款式新穎別致,色彩艷麗多姿。