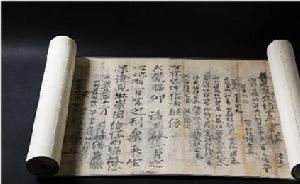

宋版福建建陽十王羅漢大會齋牒

宋版福建建陽十王羅漢大會齋牒《北宋福州建陽景福院羅漢大會十王齋牒》主要介紹寺廟中如何召開羅漢大會、十王大會中到底需供奉何物、北宋的建陽刻板印刷的到底水平如何、北宋用紙到底如何精良,全套齋牒總計14張,用紙為北宋白麻紙,字形介於顏、柳之間,是極少的關於北宋佛學的第一手材料,

背景

雕版印刷業在宋代的繁盛,為書籍的廣泛流傳和普及創造了條件。處於承前啟後位置上的宋版書因其刻印精工和流傳稀少,呈現出獨具的文獻學價值。與此相聯繫,世人多以宋版書為貴,或為治學,或為顯富;或珍視有加,或頂禮膜拜。佞宋之風,遂成世俗之畫。宋代雕版印刷技術已臻成熟,無論書寫還是刻印都相當精美,形成鮮明的時代特徵,並為後代所推崇仿效。世界上最昂貴的書籍,並非金箔、銀箔甚至鑲嵌珠寶的印刷品,而是中國的久富盛名的“宋版書”,這種珍奇的版本幾乎可以用“價值連城”來形容。

早在明清時期,宋版書就是藏書家競相搜求的寶貝了。明末崇禎年間,著名的刻書和藏書家毛晉,為搜求宋版書,在他的藏書樓汲古閣門前懸掛徵求啟事謂:“有以宋槧本至者,門內主人計葉酬錢,每葉出二百……有以時下善本至者,別家出一千,主人出一千二百。”這段話,說的是明末的事兒,貨幣到底如何換算我們無法考證。但“一頁宋版,一兩黃金。”的老話已流布坊間。可以想見,宋版書早就是藏書家和文物販子爭相追逐的奇貨,叫價自然非常驚人了。那么,現在舉國上下“收藏熱”,“宋版書”依然“按頁論價”。

組成

齋牒為北宋神宗四年(1074)至元豐六年(1076)福建建陽縣景福寺院羅漢大會齋牒。此件由三組牒文組成:

1.景福院結五百聖眾會齋牒,一張;

2.景福院結羅漢會齋牒,一張;

3.普光院結十王會齋牒及給入會弟子施語封條,十二張。

此件通過實物可知羅漢大會共歷十場,多方施主捐資,普光院高僧主持。一七敬秦廣王、二七敬初江王、三七敬宋帝大王、四七敬五官王、五七敬閻羅王、六七敬變成王、七七敬泰山王、百日敬平等王、周年敬都市王、三年敬輪轉王、十場從北宋元豐五年(1075)至元豐六年(1076)。觀此套齋牒總計十四張,用紙為北宋典型的白麻紙(皮紙),從刻印的風格來看也是北宋建陽風格無疑,字形介於顏、柳之間,橫輕豎重。印刷用墨也很講究,色澤清純勻淨。為北宋典型風格。此齋牒宋刻宋印,查有關資料未見古今中外任何著錄,實為海內孤本,至為珍罕。

主要特徵

印書多用皮紙和麻紙,文理堅緻有韌性。版式疏朗雅潔,版心下方往往有刻字工人姓名和每版的字數。刻書選用字型,各地風格不同。浙本多用秀麗俊俏的歐體字;蜀本多用雄偉樸拙的顏體字;建本字形介於顏、柳之間,橫輕豎重。印書用墨也很講究,色澤清純勻淨。

福建是宋代印刷業最發達的地區。在福州,北宋就進行過兩次大規模的佛經刻印,證明當時已有一大批精良的刻版工匠。而閩北的建寧地區,更集中了較多的印刷作坊,書籍的印刷量居全國之首。兩宋時,有記載的書坊有三十三家。建陽的崇化、麻沙兩處,書坊更為集中。朱熹說:“建陽書籍,上自六經,下及訓傳,行四方者,無遠不至。”說明在福建建陽一代佛經的刻印歷史悠久,有據可考。

十王信仰,指崇信和設齋供養地府十王,祈求轉生極樂好處的信仰觀念和修持活動。十王即指秦廣王、初江王、宋帝王、五官王、閻羅王、變成王、泰山王、平等王、都市王、五道轉輪王。十王信仰,興起於晚唐、五代,一直持續到今天,成為中國民間信仰的主要部分,其六道輪迴、因果報應的說法深刻影響著國人,為亡人作“七齋”周年齋、三年齋直至今日還在我國民間流傳,成為民間一種風俗習慣。《十王經》,又名《地藏菩薩發心因緣十王經》本經成為了十王信仰的依據。

意義

佛教作為一種宗教,既有比較精細、高深的哲學形態,也有比較粗俗、普及的信仰形態。由此,它能夠適應不同層次人們的不同需要。我把前一種形態稱為“佛教的義理性層面”,把後一種形態稱為“佛教的信仰性層面”。義理層面的佛教以探究諸法實相與自我證悟為特徵,以大藏經中收入的印度譯典及中國高僧著述為依據,以追求最終解脫為主要目標;而信仰層面的佛教則以功德思想與他力拯救為基礎,以漢譯典籍中的信仰性論述及中國人撰著乃至諸多疑偽經為依據,以追求現世利益為主要目標。義理層面的佛教在我國佛教史上處於主導地位,它為佛教提供了高水平的骨幹與活潑潑的靈魂,它的興衰決定了中國佛教的興衰;但信仰層面的佛教較義理層面的佛教影響更大、更深、更遠,為中國佛教奠定了雄厚的民眾基礎,是中國佛教綿長生命力的基本保證。這兩種層面的佛教雖然各有特點,有時看來截然不同,甚至尖銳對立;但又相互滲透、互為依存,絞纏在一起,相比較而存在。當兩者相對平衡,佛教的發展便相對順暢;當兩者的力量相對失衡,佛教的發展便出現危機。

在中國佛教的研究中,兩者不可偏廢。應該指出,當前研究界對於信仰性佛教的研究不夠重視,導致宋以下佛教的形態,至今若明若暗。這卷北宋福建建陽會齋牒的面世,有機會接觸到當時廣泛流傳的信仰性佛教的第一手資料,從這一點講,是非常有意義的。

2009年5月6日北京市文物局一行人到北京萬隆鑑定了本幅齋牒,專家組一致認為本件為海內孤本,至為珍罕,認定本件為國家一級文物。

背後的故事

本件《北宋福州建陽景福院羅漢大會十王齋牒》為碑帖專家孫伯淵先生誓死珍藏的一件北宋遺珍。

孫伯淵(1898~1984),江蘇蘇州人。出生於裝裱篆刻世家。其父孫念喬善於鐫刻碑石,擅長鑑定碑帖,且開設“集寶齋”小作坊。父亡,他繼承家業,從事刻石拓碑,對碑帖書畫鑑定有較深造詣,徐森玉、劉海粟等推崇他為碑帖鑑定專家。2000年香港集古齋出版發行《滿地香泥夢有痕--孫伯淵先生捐獻金石拓片清冊》。足見孫先生的收藏水平。抗日戰爭爆發後,他寧棄一切,而將珍藏的北宋羅漢會齋牒由蘇州轉移來滬,以防戰亂損失。其間日本人得知孫伯淵有此件北宋珍品,曾威逼利誘其將此牒拿出,孫均未同意。

解放後,他先後將金石碑文4000餘件捐獻給上海市文物管理委員會;將顏真卿多寶塔、歐陽詢皇甫君碑、李北海嶽麓寺碑等宋拓法帖10種捐獻給北京故宮博物院。多年前日本某圖書館、香港圖書館均提出欲高價將本牒購出國境,但孫家人為了滿足孫伯淵將本牒留在國內的願望均未答應。此次孫伯淵親友將本北宋珍品拿出提供給北京萬隆拍賣,使我們領略了北宋遺珍的風采。

相關信息

世上最昂貴的書——中國“宋版書”,即將在北京萬隆拍賣會上亮相。這就是流傳千年的“宋版福建建陽十王羅漢大會齋牒”。拍賣會預展時間為2008年5月28日至30日,31日將在京廣中心正式拍賣。

2009年5月6日市文物局專家鑑定為海內孤本、國家一級文物。