構成

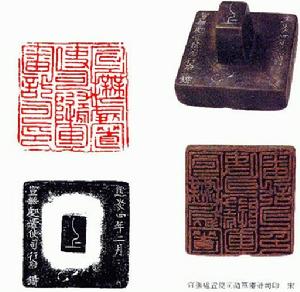

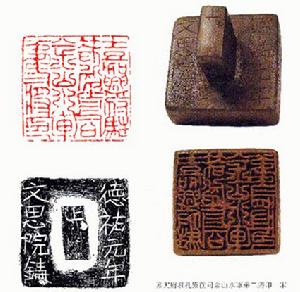

宋宣撫處置使司隨軍審計司印

宋宣撫處置使司隨軍審計司印寶

宋代制寶比較複雜,除太祖所受“皇帝承天受命之寶”和“皇帝神寶”為後周所制外,每位皇帝繼位,都紛紛刻制御寶,僅北宋九帝,就制寶三十餘枚。宋太祖登基後,“又制‘大宋受命之寶’。至太宗,又別制‘承天受命之寶’。是後,諸帝嗣服,皆自為一寶,以‘皇帝恭膺天命之寶’為文”。至宋徽宗時,其仿效唐制,刻制了皇帝八寶,即鎮國寶(文曰“承天福延萬億永元極”)、受命寶(文曰“受命於天,即壽永昌”)、“皇帝之寶”、“皇帝信寶”、“皇帝行寶”、“天子之寶”、“天子信寶”和“天子行寶”。政和七年,徽宗又制一寶,文曰“範圍天地,幽贊神明,保合太和,萬壽無疆”,號為定命寶,合前面八寶共為九寶,以合“乾元用九之數”。南宋時,“凡中興御府所藏玉寶十有一,金寶三,八寶皆高宗皇帝作”。高宗所作八寶,則完全是仿製徽宗八寶。除皇帝制寶外,宋代皇后、妃子、太子也皆有寶。

印

宋朝官印製度

宋朝官印製度宋代官僚機構設定重疊,形成了數量龐大的官僚統治集團。這樣也使宋代的官印數量大為增加。從諸王、中書門下、樞密院、宣徽院、三司、尚書省諸司到節度使、觀察使以及州、府、軍、監、縣都有官印。一些受朝廷臨時委任的官員,“其奉使出入,或本局無印者,皆給奉使印”。此外,還有一些機構和官員不斷請求鑄印。如“樞密院承旨,本吏人名,太平興國以翰林楊守一為之,加‘都’字。後復用吏。熙寧三年,復以李綬充副都承旨。未幾,又請鑄印,詔只許印在院,以‘樞密都承旨印’為文”。到南宋時,“由內外官有請於朝,則鑄給焉”。官印的頒發已較為泛濫了。

記

記與朱記應起於唐代,現有唐代“大毛村記”和“蕃漢都指揮記”等可以佐證。但在唐代這種用法還不多見,到宋代才被廣泛地用於下級官吏的印中。《宋史•輿服志》載:“又有朱記,以給京城及外處職司及諸軍將校等,其制長一寸七分,廣一寸六分。”到了南宋時,“監司、州縣長官曰印,僚屬曰記。又下無記者,止令本道給以木朱記,文大方寸”(註:《宋史•輿服志》,中華書局,1977年。)。其實,據《宋史•地理志》記載,宋廷只在北宋初年,曾使用過道一級的行政區劃,後即改為路,直到南宋末年。但宋人沿襲唐朝的習慣,在言語中仍將路稱之為道。這樣,文中“止令本道給以木朱記”一句,就較為容易理解了。這說明在南宋,路一級的機構是有權給屬吏頒發木朱記的。

分期

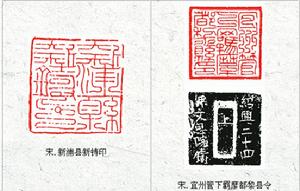

北宋 威武左第二十三指揮第二都朱記 故宮博物館

北宋 威武左第二十三指揮第二都朱記 故宮博物館創建期

建隆元年至開寶九年,為整個太祖朝。這一時期,國家剛剛建立,外有南唐、後蜀、北漢等強敵林立,內有藩鎮擁兵自重。朝廷的燃眉之急是消滅割據勢力,穩定時局,統一國家,還不可能分出太多的精力去關注典章制度。所以,無論是皇帝的御寶,還是各級官署的印記,都主要是沿用五代的舊物,自製的寶印還很少。宋太祖除“傳周廣順中所造二寶”外,僅制一枚“大宋受命之寶”和三印。到乾德三年,才因“舊印五代所鑄,篆刻非工”,下詔重鑄中書門下、樞密院和三司使印等,但由於數量很少,我們至今尚未發現一件這一時期的寶印實物。太祖所鑄“天下契約之印”、“御前之印”、“書詔之印”三印稱印而不稱寶,是與以後皇帝制寶相違背的。所以,太宗繼位後很快就將三印改鑄為寶。這一現象應視為這一時期制度尚未完備的表現。

規範期

太平興國元年至靖康二年。這一時期,國家政治趨於穩定,除晚期外,沒有大的社會動盪。印製上的突出特點是形成了皇帝八寶制度;各級機構的印記完全摒棄了五代舊印,改鑄了新印;制度建全,形制規範。北宋朝廷在基本完成了統一大業之後,開始著手大規模整肅軍隊,給禁兵各軍正式命名新的番號。據《續資治通鑑長編》記載:太平興國二年正月,宋太宗繼位僅三個月,即“詔以美名易禁軍舊號,鐵騎曰日騎,控鶴曰天武,龍[捷]曰龍衛,虎捷曰神衛”。有了新的、正式的番號之後,諸軍將校印記的鑄造工作才得以相繼展開。

近年來所面世的數十枚宋代軍印中,有很大一部分就是在這一時期鑄造的。如1952年10月於內蒙古寧城縣遼中京大名城遺址出土的“神衛左第一軍第二指揮第二都朱記”,以及開封市博物館徵集的“虎翼右第一軍第三指揮第四都記”。行政機構印記的鑄造,也應是同步進行的,只是這類印記出土的數量較少,不及軍印多罷了。

嘉興府金山防海水軍統領印(宋)

嘉興府金山防海水軍統領印(宋)建炎元年至祥興二年,實際是整個南宋時期。這一時期,經過靖康之難,南宋小朝廷偏安東南一隅,宋金、宋元戰爭連綿不斷。戰亂使原有的典章制度廢馳了,印製也開始渙散,但也出現了一些新的特點。

其一是由於巨大的社會動盪,使官印的管理和使用出現了混亂。

“南渡之後,有司印多亡失,彼遺此得,各自收用。”“然州縣沿循,或以縣佐而用東南將印,以掾曹而用司寇舊章,名既不正,弊亦難防。”這種情況在宋代被稱為“假借”。假借之風盛行,使有關部門深感不安,立陳改變這一現狀。“乾道二年,禮部請郡縣假借印記者,悉毀而更鑄。”“紹熙元年,禮部待郎言:‘請令有司制州縣官合用印記,舊印非所當用者,毀之。’”,但實際收效並不顯著。

其二是官印的形制出現了新變化。

南宋初年,所鑄官印印文上,往往加上了“行在”二字,或冠年號,以與北宋舊印相區別。關於年號印,瞿中溶著《集古官印考》中曾記載,乾隆四十八年,瓜州疏浚河道,於河心沉船中,發現“建炎諫官之印”、“建炎宿州軍資庫記”、“建炎宿州州院朱記”等六方宋印,其中五方均冠有建炎年號。又如“寧宗嘉定十四年,山東郊順,鑄……泰安軍及‘京東安撫使’、‘馬步軍總管’、‘京東河北鎮撫節制大使’印,並冠以‘嘉定’二字”。至於印文中所加“行在”二字的問題, 《文獻通考》記紹興四年,“權戶部侍郎王俁言……請度支、金倉部、太府、司農寺各鑄印。以‘行在所’或‘巡幸某印’為文……其他部要一切印記,都省依此施行。詔印文添‘行在所’字”。有人認為,這當是南宋朝廷在建炎、紹興年間的權宜之計,並未長期執行,所鑄印記也不多。

其三是會子印的出現。

《宋史•輿服志》記載:“成都府錢引,每界以銅朱記給之。行在都茶場會子庫,每界給印二十五:國用印三鈕,各以‘三省戶房國用司會子印’為文;檢察印五鈕,各以‘提領會子庫檢察印’為文;庫印五鈕,各以‘會子庫印造會子印’為文;契約印十二鈕,內一貫文二鈕,各以‘會子庫一貫文契約印’為文;五百文、二百文準此。”將官印用於紙幣,這當是中國印史和貨幣史上的一件大事,也是宋代印製中的一個創舉,值得更深入地研究。現在,我們尚能看到的“壹貫背契約”印,即上文提及的“契約印”之一種。實物與文獻記載情況不同,說明當時會子印也有多種,即使是“契約印”也可能會因不同“界”而印文有所不同。

管理與使用

壹貫背契約-宋

壹貫背契約-宋其一,國家設定了專門的鑄印機構——少府監和文思院

《宋史•職官志》載:在宋代,“凡車輦、飭器、印記之造,則少府監、文思院隸焉”。但具體到北宋時期,“凡進御器玩、后妃服飾、雕文錯彩工巧之事,分隸文思院,後苑造作所,本監但掌造門戟、神衣、旌節,郊廟諸壇祭玉、法物,鑄牌印朱記……”當時文思院隸屬於少府監,是其下屬五院之一,鑄造印記是由少府監直接負責的,並不歸文思院。但到了高宗“紹興三年,詔少府監並歸文思院”。之後,文思院就繼少府監成為國家專門的鑄印機構了。從現有的實物看,至少是在真宗鹹平年之後所鑄官印的背款上,基本上都刻有“少府監鑄”。南宋官印上大多刻有“文思院鑄”。這應是少府監、文思院作為鑄印機構最直接的證據。在浙江省博物館,藏有一方“宣撫處置使司隨軍審計司印”,是當年疏浚西湖時發現的。其背款刻“建炎四年二月宣撫處置使司行府鑄”,顯然不合乎宋代印製,對於這一情況,可有兩種解釋:一是南宋初年,時局動盪,政令不行,個別機構擅自越權為下屬鑄印。二是因統一鑄印不便,朝廷允許一些機構暫時便宜行事的結果。這類印數量不多,具體情況還需進一步研究。

此外,少府監、文思院除直接從事官印的鑄造外,還負責制定官印的形制。《宋史•職官志》記載“元豐官制行,始置監、少監、丞、主簿各一人。監掌百工伎巧之政令,少監為之貳,丞參領之。凡乘輿服御、寶冊、符印、旌節、度量權衡之制,輿夫祭祀、朝會展采備物,皆率其屬以供焉。”這所謂的符印等物“之制”具體到官印上來,指的就是官印的形制。實際上,早在元豐改制以前,少府監就一直擔負著這項職能。王文盛是少府監的篆文官,他於仁宗景期間曾兩次上書,議定官印的形制。在第二次上書時他說:“舊例親王、中書印各方二寸一分,樞密、宣徽、三司、尚書省、開封府方二寸,節度使寸九分,節度觀察留後、觀察使寸八分半,防禦、團練使、轉運州、縣印,寸八分。凡印,各上下七分,皆闊寸六分,雖各有差降,而無令式以紀其數。”仁宗肯定了他的建議,“紹從其言,著於令”。這應當是少府監負責制定宋代官印形制最為明確的記載。在南宋,少府監這一職能被文思院承襲。

其二,由禮部負責官印的管理

《宋史•職官志》載:“禮部掌國之禮樂、祭祀、朝會、宴饗、學校、貢舉之政令。……若印記、圖書、表疏之事,皆掌焉。”其實,宋代的禮部對官印的管理,主要體現在對新印的頒發、廢印的收繳和銷毀。“神宗熙寧五年,詔內外官洞官合賜牌印,並令少府監鑄造,送禮部給付。”禮部成為代表國家,給各級官員頒發印記的部門。

宋代的官印雖為銅鑄,但是由於一些衙門公務十分繁忙,官印磨損得快,竟需每年更換一顆新印。“唐印文如絲髮,今印文如筋,開封府、三司印文尤粗,猶且歲易,以此可見事之繁劇也。”再加上一些機構撤併和人為損壞,宋代各級機構每年報廢大量的官印。而這些廢印,各衙門是不能善自處理的,必須上交禮部。所以宋敏求在《春明退朝錄》中說:“予治平初,同判尚書禮部,掌諸路納到廢印極多,率皆無用。”最後他借鑑唐朝的辦法,建議“今之廢印,宜準故事碎之。”這是英宗治平年間的事,當時廢印只是上交禮部保存,而未做處理,但到了宋神宗時,已有了銷毀印的記錄了。“(元豐)六年,舊制貢院專掌貢舉,其印曰‘禮部貢舉之印’,以廢貢院,事歸禮部,別鑄‘禮部貢舉之印’。”這樣做的目的無非是防止官吏盜用舊印,產生奸弊,所以《宋史•輿服志》神宗元豐六年十二月“詔自今臣僚所授印,亡歿並賜隨葬,不即隨葬因而行用者,論如律”的記載,當是不準確的,最起碼這一詔令沒有實行施行。

另外,從建國後數十年的考古發掘情況看,宋代官印或為當時戰敗者所遺棄,或為戰勝者所繳獲,多出土於古代遺址或江河湖泊之中,而在大量宋墓中,僅發現幾枚私印而已,至今尚未見到一枚官印。這種現象也可以作為否

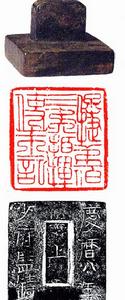

北宋時期稅務官員徵稅使用的銅印

北宋時期稅務官員徵稅使用的銅印其三,主要的管理制度

1.牌印製度

為了適應官司印的特點,宋代借鑑唐代的辦法,制有銅牌,與官印同時頒發給官員,這樣就使“諸王、節度、觀察使、州、府、軍、監、縣印,皆有銅牌……刻文雲‘牌出印入,印出牌入’”。至於具體情況,我們可參見胡三省於《資治通鑑•唐僖宗中和四年》“並牌印皆沒不反”下注曰:“至唐始置職印(即官司印——引者注),任其職者,傳而用之。其印盛之以匣,當官者置之臥內,別為一牌,使吏掌之,以謹出入,印出而牌入,牌出則印入,故謂之牌印。”這就是說,官印平時由官員本人負責保管,牌由有關屬吏持有,須鈐印時,由屬吏向官員交牌拿印,用完後,再交印將牌拿回。

2.知印製度

宋代衙署往往有多人為主官,因而出現主官輪流“知印”的新情況。如宋代以同中書門下平章事為宰相,參知政事為副相,設政事堂于禁中,作為其議事辦公機構。故《宋史•職官志一》記載:“宋承唐制,以同平章事為真相之任,無常員;有二人,則分日知印。”參知政事“仍令不押班,不知印,不升政事堂”。宋初宰相雖有多人,但只指定二人分別輪流執掌中書之印。參知政事初設時職位較低,無權執掌中書之印,也不在政事堂議事。直到至道元年,才“詔宰相與參政輪班知印,同升政事堂”。

元豐改制後,廢除了同中書門下平章事一職,以尚書省的副長官左、右僕射為宰相,左、右丞管理省務,並任執政(另二執政為門下、中書二省侍郎各一人),這樣,左、右丞即“掌參議大政,通治省事,以貳令、僕射之職。僕射輪日當筆,遇假故,則以丞權當筆、知印”。左、右丞就成為在假日權代左、右僕射執掌相印的實權人物。宋代之所以這樣嚴格規定“知印”與“不知印”之分,一是為了防止官員,主要是宰相一人掌印,大權獨攬;二是為了明確職責,防止官吏盜用官印,產生弊端。可以說“知印”制是對唐代牌印製度的進一步完善和發展,並為以後各代所沿用、繼承。

3.臨時給印製度

宋代對臨時受朝廷之命出使外國的官員,無論原有無官印,都頒發奉使印,作為奉使出入的憑證。如包拯在慶曆五年時,就曾以監察御史的身份,任賀契丹正旦使,持奉使印,出使契丹。到了神宗熙寧四年,對頒發奉使印作了更詳細的規定:“詔中外奉使,除文臣兩省、武臣橫行以上,不以職務緊慢,余官如使外國,接送伴體量安撫制勘之類,給奉使印,余給銅記,以奉使朱記為名。”至此,對那些職位較低的官員,不再頒發奉使印,只給奉使朱記。到了南宋,繼續沿用這一辦法,“或銜命出境者,以奉使印給之,復命則納於有司”。“後以朝命出州縣者,亦如之。新進士置團司,亦假奉使印,結局還之,此常制也。”這樣,奉使印的使用範圍被擴展了,不但“銜命出境者”可持奉使印,臨時奉命出巡州縣的官員也被授於奉使印,連新科進士也可借用奉使印了。

4.御寶的管理

北宋長期都是由“門下省主乘輿八寶”,後在宋徽宗崇寧五年,尚書省“請置符寶郎四員,隸門下省,二員以中人充,掌寶于禁中。……內符寶郎奉寶出以授外符寶郎,外符寶郎從寶行於禁衛之內,朝則分進於御坐之前”。內外四位符寶郎,相互內外,互為牽制,以加強御寶出納使用的監督與管理。高宗紹興十六年又重新製作了八寶,藏之於御府,由入內內侍省掌管。

其四,複雜的鈐印方法

宋代不僅有嚴密的官印管理制度,在鈐印時,也有許多複雜的規定和慣例要遵循,有時連內行人也搞不明白。大中祥符五年,真宗皇帝在閱覽河西節度使、許州知州石普的奏狀時,發現石普用的是許州觀察使印,不解其意,經宰相王旦的詳細解釋,才弄清了其中的緣由。

宋代的鈐印是很有講究的。首先是皇帝的用寶制度,其八寶中“鎮國寶、受命寶不常用,惟封禪則用之;皇帝之寶,答鄰國書則用之;皇帝行寶,降御札則用之;皇帝信寶,賜鄰國書及物則用之;天子之寶,答外國書則用之;天子行寶,封冊則用之;天子信寶,舉大兵則用之”。具體到用寶程式,也有明確規定,“應合用寶,外符寶郎具奏,請內符寶郎御前請寶,印訖,付外符寶郎承受”。一般的官司印,鈐印時也有嚴格的規定。如上文提及的石普,他一人持有節度使、觀察使和知許州三印。“節度使在本鎮,兵仗則節度判官、掌書記、推官書狀,用節度印;田賦則觀察判官、支使、推官書狀,用觀察印;符刺屬縣,則本使判書,用州印。……石普獨書奏章,當用河西節度使印。”如此複雜,難怪連皇帝老子也弄不清楚了。

但是,若是兩個衙門共同辦理一件事務時,反而較為簡單,行文時只鈐用級別較高衙門的官印。如《宋史•職官志》載:“宋初,循唐五代之制,置樞密院,與中書對持文武二柄,號為‘二府’。院在中書之北,印有‘東院’、‘西院’之文,共為一院,但行東院印。”在宋代以樞密院為最高軍事機構,獨掌軍機大事,中書不得參與。“慶曆中,二邊用兵,知制誥富弼建言,邊事系國安危,不當專委樞密。仁宗以為然,即詔中書同議。”此即是上文東、西院“共為一院”之意,實際上是中書與樞密院共同商議,處理軍國大事。如果兩院共同簽署檔案時,只鈐用中書印而不用樞密院印。與此大致相同的是宣徽院有南院、北院之分。“南院資望比北院頗優,然皆通掌,止用南院印……”

形制

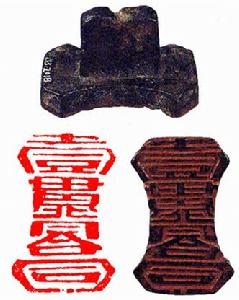

保捷弟一佰三弟六指揮使朱記-宋

保捷弟一佰三弟六指揮使朱記-宋質料

宋代官印的一大特點就是質料的簡單化。在宋代,除皇帝御寶有用玉、用金之別外,其他官印基本上為銅鑄。“秦以前以金、玉、銀為方寸璽,秦以來天子獨稱璽,又以玉,群下莫得用。”所以,以玉制璽,成為帝王們的專利。宋代皇帝的御寶也是以玉質為主,金質的較少。太祖制有三方金印,即“天下合用之印”、“御前之印”、“書詔之印”,太宗將其改鑄為寶時,仍為金質。其他各朝,也只有真宗封禪所用“天下同文之寶”為金鑄。八寶則皆為玉寶。

南宋時,高宗皇帝制有十一枚玉寶(含八寶)而僅鑄有三枚金寶。皇后、皇太后、皇太妃、皇太子之寶皆為金鑄,只有真宗劉皇后和英宗高皇后曾垂簾聽政,其“皇太后寶”和“太皇太后之寶”為玉質。“紹興七年……禮官言國朝禮制,諸後謚寶,曾垂簾聽政者則用玉,余則比金用。”至於一般官印的質料更為單一,“宋因唐制,諸司皆用銅印”。區別僅在於諸王及中書門下、樞密院、宣徽院、三司、節度使、觀察使印塗金,其餘各級官印皆不塗金。但這是宋初的制度,到了元豐年間,神宗改革官制,將原政事堂的職權分屬門下、中書、尚書三省,三省恢復了實際地位和職權。為顯示三省與樞密院的特殊地位,“元豐四年,詔三省印,銀鑄金塗”。

沈括在《夢溪筆談》中也有大致相同的記述:“舊制,中書、樞密院、三司使印並塗金。近制,三省、樞密院印,用銀為之,塗金,余皆鑄銅而已。”從此直到南宋時期,三省和樞密院印皆用銀鑄。此外,南宋時,一些地位較低的府吏,還發有木朱記。

尺寸

宋代官印的另一特點是印面加大,且官職越大,官印越大,二者成正比例關係。“宋制,天子之寶皆用玉,篆文,廣四寸九分,厚一寸二分,填以金,盤龍鈕。”這應是宋代皇帝御寶的通制。但特例有兩個,一是真宗所制“皇帝恭膺天命之寶”,因用於封禪,不合常制,僅方一寸二分;二是徽宗制定命寶,文曰:“範圍天地,幽贊神明,保合太和,萬壽無疆”,是八寶後所制九寶,故方九寸。真宗劉後和英宗高后,因其特殊地位,其寶尺寸也與皇帝御寶相同。另外,據《宋史•輿服志》記載:“後寶用金,方二寸四分”,太子寶“方二寸,厚五寸”,均有定製。諸王及中書門下印,方二寸一分,樞密院、宣徽院、三司、尚書省諸司印方二寸,節度使印方一寸九分,其餘各機構官印均方一寸八分。朱記“其制長一寸七分,廣一寸六分”。

從各地現存宋代官印實物看,至今尚未發現一方御寶及高級機構官印,所見均為中下級機構官印,如“宜州管下羈縻都黎縣印”,邊長5.5厘米;“東南路第十二副將之印”,邊長5.5厘米。其大小應與宋代一般機構官印的尺寸大體相當。從現在出土較多的宋代記與朱記實物測量,其邊長大致在5至5.5厘米之間,與記載也基本吻合。

鈕式

宋代官印的第三個特點是鈕式的單一化。除寶的鈕式較為多樣外,其他各級官印均為長方鈕,或稱為橛鈕、塊鈕、矩形鈕等。

漢魏時期官印,無論何種鈕式,均有穿銎用以系授帶,以供官吏隨身佩帶。隋唐時,由於官司印盛行,官員不再隨身佩帶官印,但印鈕上的穿銎仍被保留了下來。到宋代,穿銎已不復存在。與以前的各代相比,這是宋代鈕式的一個典型特徵。宋代皇帝御寶均為盤龍鈕,只有徽宗所制鎮國寶和定命寶為螭鈕;劉、高二皇后寶也為龍鈕;

嘉興府駐劄殿前司金山水軍第二將印——宋

嘉興府駐劄殿前司金山水軍第二將印——宋書體

關於宋代的印文書體歷來是學者們爭論的焦點,多年來意見相左,至今尚無定論。但是近些年有些文章將宋代官印書體通體稱為九疊篆,也似為不妥。按《宋史•輿服志六》記載:“乾德三年,太祖詔重鑄中書門下、樞密院、三司使印。先是,舊印五代所鑄,篆刻非工。及得蜀中鑄印官祝溫柔,自言其祖思言,唐禮部鑄印官,世習繆篆,即《漢書•藝文志》所謂‘屈曲纏繞,以模印章’者也。……自是,台、省、寺、監及開封府、興元伊印,悉令溫柔重改鑄焉。”由此看來,當時人們確實將“屈曲纏繞”形式的書體稱為“繆篆”。有的學者為了將它與漢代的繆篆相區分,承認其演化與發展的新特點,而將其稱之為“後期繆篆”,南、北宋的大多數官印即是這種書體鑄造的。

但是,疊篆也確實起自於宋代。徽宗“大觀元年,又得玉工,用元豐年中玉琢天子、皇帝六璽,疊篆”。因此,至少是從北宋末年起,疊篆就應該已被用於鑄造官印了,我們現在所能看到的“內府圖書之印”,應是最好的物證。疊篆使印文布滿了印面,其字屈曲纏繞,不宜辨識,在普通人的心中,顯得更加神秘而又威嚴。其後,屈曲纏繞更甚,終於在金、元時,發展成了九疊篆。此外,小篆和楷書也偶被用於官印書體。

款識

宋初,官印背款僅刻“××年×月鑄”。大約從真宗朝開始,背款上加刻了鑄印機構的名稱,即刻為“××年少府監鑄”,南宋時又改為“××年文思院鑄”。印鈕上或印背上端還刻有一個“上”字,以防鈐印時用反。這是宋代官印背款的一般形式。上文提到,南宋初有一段印製混亂時期,一些機構越權鑄印,有的還將自己的名稱刻在了印背。另外,還有一些封爵印,如“弋陽開國”,印(邊長5.3厘米),印背無款。這種印數量不多,形制較為特殊。