簡介

民警張寧海遺像

民警張寧海遺像如果沒有一條微博,復旦大學登山隊黃山探險之旅遇險獲救後,人們可能更多的是在哀悼祭奠墜崖犧牲的民警——24歲的黃山市溫泉派出所民警張寧海。

“黃山門”事件中,一段復旦學子杜彬和石翔的微博對話讓已經處於風口浪尖上的復旦又陷入了“奪權門”。

12月14日,安徽台一記者採訪完後在微博上發帖譴責獲救者的淡漠和冷血。由此,這支由復旦在校生和校友組成的登山隊瞬間被推向了輿論的風口浪尖。而兩篇分別被冠以“奪權帖”和“媒體控制帖”的帖子突現網路後,全社會潮水般的深度討論乃至斥責都湧向那支登山隊和復旦大學,掀起堪稱年末最後一場社會公議風波。

12月15日,經省政府同意,省民政廳正式批覆黃山市政府相關檔案,追認張寧海同志為革命烈士,其直系親屬按照有關規定享受烈士遺屬待遇。同日,團省委、省青聯作出決定,追授張寧海“安徽青年五四獎章”。黃山風景區管委會黨委發出開展向張寧海同志學習的決定。

背景資料

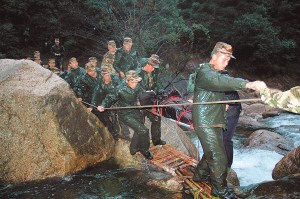

武警黃山支隊官兵們經過8個多小時的翻山越嶺、跋山涉水,護衛著英雄回到了“家”。CFP 圖

武警黃山支隊官兵們經過8個多小時的翻山越嶺、跋山涉水,護衛著英雄回到了“家”。CFP 圖山腳下,平日寧靜的黃山風景區公安分局溫泉派出所,昨天沉浸在一片哀傷中——這個只有6位民警的派出所,昨天失去了他們最年輕的一位戰士,年僅24歲的青年民警張寧海。

2010年12月13日下午,派出所一樓大堂已經被布置成靈堂,中央擺放著張寧海的巨幅遺像,20多個花圈、花籃,團團簇擁著帥氣、年輕的面龐。上千枝黃菊花放在靈堂入口,每一個進去的人都手拿一束黃花,向犧牲的戰友鞠躬。

20多歲的溫泉派出所民警瞿安中是張寧海的搭檔,兩人一起在溫泉派出所轄區負責居民服務工作。瞿安中至今還不願意相信,曾與自己朝夕相處的戰友已離去。“他在河西片區,我在河東片區,各負責七八平方公里。”瞿安中說,片區人口不多,但事情卻不少,“與居民溝通、服務,與單位交流,宣傳安全、防盜知識,信息檔案、人口管理,這都是我們固定的職責。”

今年3月,張寧海剛由黃山風景區的北海派出所調到溫泉派出所。在派出所二樓,張寧海生前所住的單身宿舍大門緊鎖,“這裡面是寧海的全部遺物,我們不想讓它少了一件,或者動了一件。”所長董玉明說,只有等張寧海的父母來了,他們才能打開房間,好讓張家爸爸、張家媽媽再看一眼原封未動的寧海的房間。

董玉明告訴記者,昨天下午,他們派同事與風景區公安分局有關領導一起,趕赴張寧海的老家,接張爸、張媽來黃山。“張爸、張媽現在還在來黃山的路上,他們還不知道兒子出事。”董玉明說,他們實在不知道怎么說出口,只好等人到了以後再說。

據介紹,就在出事的前一天,張寧海才休完5天探親假,剛從太和老家趕回黃山。此前,從今年春節後到單位上班,張寧海還沒回過一次家。

董玉明回憶道,“驢友”迷路的當天,所里接到上級布置的搜救任務,“考慮到寧海住在派出所宿舍,所里就由一名副所長帶隊,派張寧海和另外一位同事一起,到翡翠峽谷協助救援。”沒想到,張寧海這一去,就再沒回來。

陽光、帥氣,辦事熱情,對人善良——這是所有領導、同事對張寧海的印象。

昨天傍晚,張寧海曾經工作過的北海派出所所長甘警官前來拜祭。在這位老所長的記憶里,24歲的張寧海還是個蹦蹦跳跳、一身活力的大孩子,經常活動、鍛鍊,打籃球,“這么年輕的生命怎么說沒就沒了呢!”

在同事瞿安中眼中,張寧海是個“絕對善良”的人。“在我們的轄區內,突發事件也經常遇到。比如經常有遊客在景區迷路了、受傷了。”在瞿安中的印象中,每次接到這種任務,張寧海從不推辭,總是熱情、負責地把遊客接下山,送到目的地,“遊客送到了,他還要幫助對方聯繫好親人、家屬,有時候還要把遊客送到醫院,幫助對方辦理好各種手續,從不嫌煩瑣。”

黃山門事件

求救簡訊,簡訊發自黃山

大學生哀悼祭奠墜崖犧牲的民警——24歲的黃山市溫泉派出所民警張寧海

大學生哀悼祭奠墜崖犧牲的民警——24歲的黃山市溫泉派出所民警張寧海12月12日17點30分,上海的羅先生接到了自己外甥的求救簡訊,簡訊發自黃山,羅先生的外甥及他的17個同伴被困在黃山風景區一個未開發的山區里。這18名“驢友”是通過網貼召集,一起來黃山“探險”的。然而,18個人沒有嚮導,只有一台GPS,人均不足一支手電,連基本的大雨衣及保暖毯都未配置,缺乏基本的登山裝備。並且又趕上黃山地區天氣惡劣,最終被困山中。一位資深“驢友”表示,活動的組織者連基本的戶外旅遊探險經驗都欠缺。

張寧海留下的最後一句話

在接到報警信號後,上海警方與安徽警方聯動,安徽警方派出200人連夜上山搜尋救援。13日2時37分,救援組終於在景區雲谷寺一號區域成功找到了18名迷路大學生。當時景區遇雨大霧濃,氣溫僅有4度,大部分學生全身已被雨水淋濕,救援組決定立即帶領大學生走出危險區域。在下撤過程中,參與救援的警察張寧海因為下雨路滑,不幸墜入懸崖,年僅24歲。“我來給你們照路,你們跟著我走。”這成為張寧海留下的最後一句話。

他們表示很內疚

12月17日,黃山市和復旦校園同步舉行張寧海烈士的追悼會,18位獲救的驢友分別在兩地參加了追思活動。18人也首次站出來回應社會上的批評,他們表示很內疚,但不會一味地辯解,也不奢求原諒,只希望用行動去彌補。

社會質疑復旦驢友團

部分獲救學生痛哭流涕

部分獲救學生痛哭流涕面對社會質疑復旦在校生和校友等組成的驢友團求生技能不夠以及漠視生命的指責,黃山游的領隊侯盼還原了整件事的來龍去脈。

侯盼表示,此次黃山游的準備是很充分的,人員組成方面,一共18人,有7人有10次以上戶外探險經驗,其中一個是測繪工程師,工作就是在全世界做測繪工作,是地圖專家。另7人有一次以上戶外經驗,其中1人2009年曾走過這條線路,還有4人是新人。

為什麼要進行黃山游?侯盼表示,一開始想去清涼峰,後來因寒流來襲未能成行。經考察後決定改走黃山,這條路線叫做黃山東海大峽谷穿越,每年會有很多隊伍徒步該線路,比較成熟。2009年5月,復旦登協組織28人走過這條路線並成功穿越。

此次裝備也是專業的,帶了等高線地圖、GPS、指南針、對講機同時還買了保險,出發前,去年成功穿越的領隊給他們提示了路線和風險,18人還把各類資料交給了緊急聯絡人。

GPS偏差導致走錯路

隊員們帶了13條羽絨睡袋,於12月10日晚上7點30分包車出發,11日凌晨3時10分到達景區,開始徒步,11日中午,GPS落水後關機。接下來11日下午3點,隊伍到了通天塘營地。

11日相對順利,當晚觀察到月亮有月暈,隊員們做好防雨措施。12日一早下雨了,隊伍8點40分出發。隊伍沿著河谷下行,GPS因為之前進水出現了偏差,因此導致對比位置發生了錯位。因為怕有隊員失溫,領隊侯盼同意報警,隊員們抓緊時間扎了四個帳篷,當時狀態還算穩定。

13日凌晨2點左右,有救援隊的聲音,隊員們用求聲哨、打頭燈和救援隊接上了頭,隨後跟著救援隊下山。不料走了幾分鐘就有人墜崖,接下來侯盼讓隊員退回之前的休息區等天亮,很多隊員還不知道有人犧牲了。

13日上午9點半左右,隊員們終於走出山谷,面對的是各地趕來的記者和“長槍短炮”。

總結為什麼行動會失敗,侯盼認為,一是隊員過分自信,二是隊伍人太多,三是天下雨時起大霧,四是報警時機的選擇,如果鎮靜一點把隊伍控制住,就不會出現後面的情況了。

我們18個人會用真心去對待

黃山游的壓隊、復旦哲學學院大四學生、復旦登協前會長唐清威回憶稱,當時之所以選擇報警,是因為隊員們身處河谷旁邊,地勢險峻,手機信號非常微弱,有些隊員很著急,就向家長發出了求救簡訊。家長報警,才有了後來的大救援。

唐清威表示,18人下山後得知張寧海犧牲,當即強烈要求兩件事,一是送別遺體,二是要見張的父母。當地政府認為暫時不要去見,因為張家父母並不知道兒子已經犧牲。於是,隊員們在寒風中送別了張寧海的遺體,然後踏上了回上海的車。

“我們想坦然面對所有的事、所有的指責,社會對我們的沉默不能理解,心理專家說我們需要一個平復期。”

唐清威表示:“我們準備坦然面對這一切,我們會默默去彌補,10年、20年、50年以後再回頭看,希望大家給我們點時間。寧海的父母就是我們的父母,我們18個人會用真心去對待。”

復旦登山學生解釋“奪權帖”

復旦學生手捧鮮花參加悼念犧牲民警的活動

復旦學生手捧鮮花參加悼念犧牲民警的活動12月14日,安徽台一記者採訪完後在微博上發帖譴責獲救者的淡漠和冷血。由此,這支由復旦在校生和校友組成的登山隊瞬間被推向了輿論的風口浪尖。而兩篇分別被冠以“奪權帖”和“媒體控制帖”的帖子突現網路後,全社會潮水般的深度討論乃至斥責都湧向那支登山隊和復旦大學,掀起堪稱年末最後一場社會公議風波。但在斥責冷漠和擔當的背後,卻是公眾對未來社會人文生態的擔憂。

“惹事”微博突然間消失了

悲劇發生後,全國各大媒體都在關注復旦大學學生獲救和民警不幸因公犧牲的訊息。14日1時許,安徽電視台一名記者在微博上發帖稱,復旦獲救學子甚至連張寧海的追悼會都沒參加,就匆匆返回上海,更沒有痛哭流涕,甚至連我們的採訪都是追著問。很快這條微博被海量轉發和評論,網友們憤怒於這些隊員的冷漠,批評如潮。

然而,就在事件有愈演愈烈之勢時,這條惹事的微博卻突然消失了。再加上獲救學生沉默許久之後澄清言論,這一事件愈發撲朔迷離。隨後,復旦大學有獲救學生向記者表示,在獲救並得知張寧海犧牲的訊息後,他們曾提出兩點要求,一是向烈士遺體告別,二是想見見張寧海家人。但因校方和救援指揮部要求他們儘快返校,所以沒有得到滿足。

面對輿論壓力,12月17日,張寧海烈士的悼念儀式在黃山和復旦校園同時進行,其中一名獲救學生坦言:“我們當時只想著怎么儘快回上海了,對張警官的死的確淡漠了。”

隨後,復旦大學登山隊黃山之行的18名隊員被逐漸搜尋出來。而關於他們的言行舉動,也越來越多地被披露在網上。很快,兩篇分別被冠名為“奪權帖”和“媒體控制帖”的帖子也現身網路,再加上登山隊員被曝是逃票進山,於是更大範圍的批判讓整個復旦深陷“黃山門”。

根據一名網友的截屏,18名隊員之一同時也是登山協會負責人的杜彬和原會長石翔的對話帖顯示,石翔提醒杜彬要學學危機公關,並要其學著去控制老人去協調關係。而在復旦大學內部的“日月光華”BBS論壇上,不少學生髮帖表示此事很考驗校方的公關水平並建議復旦的新聞畢業生可以儘可能多的占領和控制媒體。“建議新聞專業學生多去類似新民晚報、新聞晨報等報紙,不要全都集中在文匯報和解放日報里,目前對復旦效果最好的一篇新聞來自東方早報,就是一名復旦畢業生的稿子。”

面對這些“薄情言論”,許多網友被激怒,更為對復旦學子表現得如此“冷血”而失望,認為他們不懂得承擔責任,也不知道如何尊重生命。

人文生態的傳承有隱憂

12月17日,張寧海追悼會在黃山和復旦大學總部燕園同時舉行。伴隨著獲救學生代表的露面、下跪、致歉和認錯,人們對這些學生的譴責聲少了。隨之而來的,是整個社會對“冷漠”的反思,越來越多的人開始擔憂這個社會即將形成的冷漠與無擔當。而復旦作為頂尖高校之一,其學子可以看成是一代主流人群的潛力股。但從“黃山門”來看,這些人卻讓人不無擔憂。

“這是一種道德信仰的缺失。”有人評論說,在裝滿了自然科學的頭腦里,道德或許只是一種理論,而不是社會規範的基礎。如果任由一種強調“才”而忽視了“德”的教育發展下去,未來主流人群中亦將沒有社會責任和擔當,更不會存在人文生態的傳承和延續。那時,教育出再好的危機公關人,又能如何?

對話

張寧海家屬向張寧海遺體告別

張寧海家屬向張寧海遺體告別此次事件中,一段復旦學子杜彬和石翔的微博對話讓已經處於風口浪尖上的復旦又陷入了“奪權門”。登山學生解釋“奪權帖”——

“那只是學長安慰新人”

記者:你現在是登山協會的負責人嗎?

杜彬:是的。

記者:石翔是誰?

杜彬:一個學長,復旦登山協會老會長。

記者:很多人質疑你和石翔在微博上的對話,認為在獲救後,你不感恩反而忙於“奪權”,對此你怎么看?

杜彬:其實石翔只是為了安慰我,讓我渡過這個難關,這只是我們登協老人和新人之間的問候而已。

記者:事發後,你們真的冷漠了嗎?你怎么看待安徽那名記者在微博上對你們的指責?

杜彬:我覺得我們沒冷漠。一些媒體的報導不是很公正。其實我們一開始也曾想先不回上海,先去看張寧海警官的家屬,但學校要求我們必須儘快返校。

記者:你之前去過黃山嗎?當時是誰組織了此次探險?你們當中有人走過那條路線嗎?

杜彬:我之前沒去過黃山,當時是領隊和壓隊組織的。我知道好像有個女生去過,還有就是壓隊走過那條路線。當初覺得不會有危險,而且還在出發前特意開會講過走這條路的攻略要點。但沒想到後來出現了問題,攻略和現實很不一樣。

記者:當時你們買票了嗎?如果沒有,為什麼不買?

杜彬:(搖搖頭,瞟了記者一眼)那兒也沒有地方可以買票。

記者:什麼時候知道有人為了救你們而墜崖的?

杜彬:快下山了才知道。

記者:有人說你們從黃山的時候不接受採訪,態度也很冷漠,是真的嗎?為什麼會這樣?

杜彬:當時知道有人為我們犧牲後,畢竟我們還是學生,我們心很亂,不知道該怎么辦,也不知道該說些什麼。

記者:回到學校後,校方找過你們嗎?

杜彬:找過,為了進行心理輔導。

記者:回到上海後,你的家長怎么說?

杜彬:希望我和我的隊友們先安定了再說。

記者:對已經犧牲的張寧海,你有什麼話要說嗎?

杜彬:對於他的犧牲,我也很難過。

目擊

只有不足百人

主動參加哀悼儀式

依照預先的安排,復旦校園內的張寧海烈士悼念儀式是在12月17日早上九點半。記者8點不到就趕到了位於復旦本部的燕園內。而在早上8點半,學生會成員基本來到現場。這個悼念儀式讓記者感覺,這只是一次普通的學生會活動……

為了解復旦其他學生的心態,記者在路邊隨機採訪了若干學生。當記者問他們怎么看待社會上的批評時,有4人覺得這只是媒體的炒作;另有6人表示,冷漠不冷漠,只是每個人的評定和看法不同,但網民的推波助瀾使復旦大學被扣上了“冷漠”的帽子。

悼念現場,學生會成員們按照一名負責人的安排進行布置。正式悼念儀式開始後,記者發現不到三百人參加了此次悼念儀式,其中包括了30餘名學生會成員、16名獲救學子、登山協會成員、部分老師以及20餘名記者,真正主動前來參加悼念活動的人占了不到三分之一。

授救復旦學子身亡民警“青年五四獎章”

搜救復旦探險隊遇難民警被追認革命烈士

搜救復旦探險隊遇難民警被追認革命烈士12月15日,經省政府同意,省民政廳正式批覆黃山市政府相關檔案,追認張寧海同志為革命烈士,其直系親屬按照有關規定享受烈士遺屬待遇。同日,團省委、省青聯作出決定,追授張寧海“安徽青年五四獎章”。黃山風景區管委會黨委發出開展向張寧海同志學習的決定。

張寧海是共青團員,生前系黃山市黃山風景區公安局溫泉派出所科員,三級警司警銜。張寧海為搜救18名迷路大學生而犧牲的事跡經媒體報導傳播後,在社會各界引起較大反響。團省委號召全省廣大團員青年要以張寧海同志為榜樣,學習他不怕犧牲的英雄氣概和忠誠履行使命的高尚品質,自覺樹立祖國和人民利益高於一切的崇高信念。全省各級共青團、青聯組織要在深入開展創先爭優活動中掀起向張寧海同志學習的熱潮,教育引導廣大團員青年以先進模範為榜樣,以嶄新的風貌、紮實的作風和昂揚的鬥志,積極投身到各項工作中去,為推動科學發展、全面轉型、加快崛起、興皖富民做出新的更大貢獻。

黃山管委會黨委決定深入開展向張寧海同志學習的活動,號召廣大黨員和幹部職工學習他牢記宗旨、一心為民的優秀品質,忠於職守、勤奮敬業的紮實作風,創先爭優、勇挑重擔的工作態度,不怕犧牲、捨己為人的獻身精神。據悉,黃山風景區管委會擬定12月17日舉行張寧海同志追悼大會。

“奪權帖”不代表學生態度

復旦兩名獲救學生悲痛難當

復旦兩名獲救學生悲痛難當2010年12月16日,復旦校方相關負責人和包括“黃山遇險18人”的領隊在內的2名隊員前往黃山,準備參加今天為張寧海烈士舉行的追悼會。而在昨晚,復旦大學新聞中心主任方明接受了記者採訪,回應了網友的種種質疑。

對“奪權帖”感到遺憾失望

記者:學生為何會提早離開?

方明:學生當天返滬,是上海市有關部門和學校聯合做的決定,而不是學生的要求。原定下午4點就離開,但後來應學生要求,等到烈士遺體被運下山,見了最後一面,鞠躬後,才離開。

記者:你如何看網上“奪權帖”?

方明:這樣的言論,哪怕是一時的無心,也是不妥當和不負責任的。我們對此感到遺憾和失望。但這不代表絕大多數獲救學生的態度和心情,也不代表最大多數復旦學生的態度和心情。雖然是個案,但出現這樣的言論,也暴露出學校和現有的教育,在生命觀、社會責任感方面存在薄弱環節。學校將高度重視,加強教育。

學生心理平復效果並不好

記者:網友認為,學生在此事中最不可原諒的是對逝者的冷漠。

方明:這裡需要澄清和說明一點,學生在回校前夕,學校心理健康教育中心和學生的輔導員都進行過個案分析,覺得學生需要一個5-7天的心理平復期。專家建議,不要讓學生回憶過程細節,儘量有一個寬鬆的環境。這幾天來,我們對於學生心理有密切的追蹤,發現心理平復效果並不好。前天下午接觸一些獲救學生,他們反覆在講述當時的情況,並沒有走出來,這是危險的兆頭。今天(16日)下午,領隊在25分鐘內收到6條完全是攻擊謾罵的簡訊。這樣的簡訊,我替他數,大約一天有80-90條。顯然,這些學生被“人肉”了。

我們原來構想,等學生經過心理平復以後,再和外界接觸,但這幾天沒有達到應有的效果。

獲救學生都要求參加追悼會

記者:那么學生的態度是什麼呢?

方明:學生在事情發生的第二天開始,就希望能為烈士做點什麼。我們支持這些學生和校友用行動去表達自己的心情,但建議他們不要因為一時衝動做超過自己能力範圍的事。聽說學校計畫安排學生代表到黃山來參加追悼會,所有學生都要求參加。我們考慮到不給當地帶來太大負擔,所以只決定讓兩位獲救人員代表赴黃山。其餘獲救學生參加明天17日上午9點半在復旦同步舉行的悼念活動。

由於學生一再強烈要求,我們原計畫在追悼會後安排全體獲救人員到當地看望烈士父母。但烈士的父親表示:“保護人民是公安的責任,寧海盡到了公安幹警應盡的職責。如果18位同學中任何一位出事或受傷,都是寧海的失職。同學們不必來看望我了,希望你們不要有負擔,安心學習,今後努力工作,用好的表現來告慰寧海。”我們尊重家屬的意願,已經在做學生的說服工作。

學生目前構想的一些行動包括發起募捐活動;希望與烈士所在家鄉的希望國小建立長期志願服務關係;保留這個“18人團體”,今後開展一些與戶外運動發展有關的公益活動。

脫險18人微博道歉,承認行動輕率

一名隊員發帖稱,正在寫事故報告,請大家狠狠“拍磚”

“復旦學子黃山遇險,搜救民警張寧海遇難”發生後,10名復旦學生於14日凌晨返回上海,但事情並未沉寂。先是有人批評這些“驢友”準備不足、草率探險,又有人批評他們獲救後表現冷漠。面對這樣那樣的指責,獲救者保持著沉默。接著,網上又曝出復旦登山探險協會新、老會長的“奪權”對話,而新會長正是18名遇險獲救人員之一,網友對此惡評如潮。不少網友認為,高校學子對待生命缺乏基本的尊重和敬畏。

昨天,一名自稱“18人之一”者在網上發出題為《請幫我們一起想想實際能做什麼吧,謝謝》的自述帖稱,“作為一個團隊的道歉和事故報告,正在趕工中,會儘快給大家一個完整的交待。”

張寧海烈士遺體告別儀式舉行

復旦師生與社會各界、黃山市領導、上海市領導向張寧海遺體告別

復旦師生與社會各界、黃山市領導、上海市領導向張寧海遺體告別2010年12月16日9點半,為營救復旦學生而英勇犧牲的安徽民警張寧海烈士遺體告別儀式在黃山市殯儀館舉行,兩名復旦獲救學生作為代表參加。

一早8點半左右,記者在追悼現場看到,殯儀館正門口掛出了寫有“沉痛惦念張寧海烈士”的橫幅,左右兩邊還掛著黑色輓聯。同時,還有20多位的張寧海同事舉著兩幅很長的輓聯,上面分別寫著四句話:英雄阿海我們以你為榮、阿海走好、張寧海你是真英雄、阿海你永遠活在我們心中。

參加今天告別儀式的有烈士親屬、公安局代表、武警代表、導遊代表,以及社會自發前去的市民。記者注意到,雖然每個人的制服都不同,但每個人胸前都別著白色的布花,手中拿著黃色的菊花,在雪後的銀裝素裹映襯下,更增添了無盡的哀思。

儀式開始後,現場奏哀樂、鳴炮,到場者集體默哀、鞠躬致意。儀式上還宣讀安徽省民政廳《關於追認張寧海同志為革命烈士的批覆》等檔案。張寧海烈士家屬也在現場講話。

張寧海烈士遺體告別儀式由黃山市委常委、黃山管委會黨委書記、副主任許繼偉主持,共有兩名復旦獲救學生作為代表參加,復旦大學黨委副書記、學工部等部門老師也前往參加。

“奪權帖”和“媒體控制帖”的來歷

復旦今後將強化學生的生命教育和安全教育。復旦精神的主要核心包括團結,服務,犧牲等,也將是復旦今後在人文和價值觀方面的努力方向。

14日1時許,一個名叫“淡淡esse香”(後經媒體核實,“淡淡esse香”為安徽電視台記者)在新浪微博上發帖:“13日下午採訪時,復旦學生冷漠的樣子讓我心寒。他們甚至連張寧海的追悼會都沒參加,就匆匆回去了。13日下午,張寧海的遺體被搜尋出來,抬下山的時候,那18個驢友,並不像報紙寫的那樣痛哭流涕,他們很平靜,甚至連我們的採訪都是追著問的,他們說要回上海。”

當日她又發了另一條微博:“作為一個記者,我真不該有情緒。但是想想,就在昨天的這個時刻,張寧海還是活著的。但只是為了給一個女學生讓路,才墜下懸崖。可這個女學生以及其餘17人面對我們的追問,一致緘默,不承認這一點,讓人寒心。我覺得,張寧海走得不值,很不值,怎么樣也輪不到他來為這些人的年少輕狂埋單。”

“淡淡esse香”對這支登山隊成員表現的描述,在網上引發了廣泛的關注。很快,網友們開始普遍憤怒於這些隊員的冷漠,批評聲如潮。

隨後,圍繞這次事故,有更多登山隊成員的言論被披露出來。比如,網上流傳最多的是關於登山協會內奪權的帖子——一名網友截屏的對話帖顯示,老會長提醒新人“要學學危機公關,經過這次,登協就是你的了”,“你要學著去建立秩序,去控制老人,去協調關係,去利用資源”等。

在復旦大學“日月光華”論壇上,一些學生的言論也被四處傳播。一個網名叫“ciang”的學生髮帖說:“安徽歷來是復旦的友好省份,有相當多的共建研究院和優質生源,趁這次機會要把以前的關係鞏固起來……化壞事為好事必然是最終目標,也考驗校方的公關水平”。

“ciang”還表示,“這次事件讓人看出了復旦在新聞媒體的控制力有所下降,我建議新聞專業的畢業生可以多去類似新民晚報、新聞晨報等報紙,不要全都集中在文匯報和解放日報里……目前對復旦效果最好的一篇新聞來自東方早報,就是一名復旦的畢業生的稿子。”

兩篇帖子分別被冠名為“奪權帖”和“媒體控制帖”,並在網上引發了潮水般的指責。

指責得到了個別復旦學子的回應。有學生就直指批評者為“道德帝”,他在網上寫道,“領隊和隊員做了哀悼,先向遺體鞠躬、默哀,願意為他的家人做任何的事情,我不知道為什麼這樣做,某些“道德帝”還覺得不夠?整個事件中,最不負責任的是警察在找到隊伍之後,要求立即下山,這是導致了張寧海警官墜崖最大的原因,而當時的情況完全不適合下撤,作這個決定的人才是最大的責任人。”

這種對批評的批評及撇清責任的“薄情言論”,激起了輿論更大的反彈。許多網友紛紛發言,對復旦學子表現得如此“冷血”而失望,認為他們不懂得承擔責任,也不知道如何尊重生命。