概況

地理位置

天成山,又名雙髻山,位居長泰縣東南部,屬長泰縣馬洋溪生態旅遊區。海拔342米,是廈門入泰第一山。東接天柱山,南鄰龍海角美鎮,屬馬洋溪生態旅遊區管轄。距縣城8公里,距漳州市29公里,距廈門特區35公里。

基本介紹

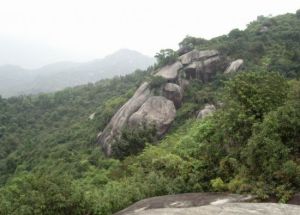

天成山分為南北兩峰,相隔約百米,南號“天成”,北稱“晞髮”,雙峰聳峙,分外嬌媚,遠遠看去,宛若風華絕世的古代美女的雲鬟翠髻。其山形狀如馬鞍,和天柱山遙相對峙,雄偉挺拔,怪石嶙峋,常年雲霧飄繞,山下溪水環繞,清澈見底。 雙峰間常有祥雲飄蕩,瑞氣氤氳,令觀者心醉神怡,暇思悠遠。曾名列古代“武安八景”之一,近年又進入“長泰新八景”之列。

此山曾是英雄豪傑叱吒風雲的施威疆場,棟樑之才潛修成器的發祥之地,唐朝末年黃巢揭竿舉義,入閩至泰。曾憑天成山之險與前來進剿的唐軍浴血奮戰。

近年來,廈門南普陀智藏和尚籌措資金,準備在天成山規劃建設佛教研究基地和古琴培訓中心。長泰縣實施旅遊興縣戰略,正重新喚起天成山的風采。

風景特色

此山海拔只有342米,雖無本縣另一名山天柱山那樣雄奇峻偉,有玉柱擎天的磅礴氣勢。卻以它那神奇瑰麗的自然景觀和閩南佛教聖地而著稱於世。

山上有很多幽洞、石屏,如百丈屏、天游蹬、種石齋、豹隱洞、樵陽洞、半鶴洞、松鱗軒、天鏡湖等。明天啟年間,縣人進士楊瑩鍾辭官回鄉後,曾在此山築寨隱居、增建萬石樓、清虛閣、巢父居、心遠堂、遂家焉等。天成山遍地大石、巨石或壘疊銜接、或橫縱交錯、或兀立成台、成室,處處引人入勝。山上有一特殊竹類品種,莖呈四方形,狀如筷子,有“羅遠插筷成竹”傳說,也為天成山增添了神奇迷人色彩。

天成峰岩石眾多,有的獨自兀立,有的累疊成景,有的高聳幾十丈,有的形似活潑的動物。古人對岩石也有了神奇的命名,如:百丈屏、天游蹬、龜爬壁、鯉魚石等。顧名睹狀,的確惟妙惟肖,令人叫絕。

主要景點

天成峰的山坡上,處處可見人文歷史的遺蹟。在懸崖處,有古人壘砌的石牆殘體;在岩石上,有古人開鑿的、用以立柱的小圓洞;在古道上,有保持原貌的古寨門;在草叢間,有圓石柱、石門檻、大石板;在西坡上的一塊石屏,刻有《邑侯□公重興天成寨功德碑記》;在北坡的古樹下,有瑞煙岩寺廟遺址,牆基依存,門窗石框仍在。一線天古道的最險處為“一線天”,這是由南坡上、下頂峰的一段陡峭的路。這段路夾在兩座岩崖間的一條寬約1.5米的裂縫裡,古人用條石在裂縫間鋪設了二百多級的“天梯”。“天梯”的坡度約有70度,每層台階高約有0.3米。“天梯”兩邊是石壁,遊人上、下時常以此為依,故走這段路是見危而無險,登天成峰的遊人,總喜歡跋涉這段路,領略其境其趣。

布政廳

南坡有一洞室,洞高約5米,面積約100平方米,可容數十人。洞壁北側依山坡,東南西三側懸空,古人用條石修砌石牆,留有門窗。洞裡空曠明亮,空氣流暢,尤使人驚訝的是,洞頂是一塊巨大的岩石覆蓋。相傳明邑人楊瑩鍾告退後曾在此洞辦學課徒,人們便稱此洞為“布政廳”、“布政學”。

加令崆

離天成峰峰頂不遠處有個穿空而徑的岩洞,俗稱“加令崆”,意為“加令”棲息的石洞。這個岩洞依著山勢,由數十個巨大的岩石自然累疊相支而成,洞長十多米,高約2米,寬約1.5米,洞底約呈60度的傾斜,洞的上下左右都是相疊的岩石。穿行此洞,須小心翼翼,手腳並用,匍匐身子,一步步地攀援或下滑。

石鼓岩

天成山有不少神奇的景象,引人入勝。在一塊巨石上,鑿有一個深2米、面積約6平方米的圓水池,池中長年積水,永不乾涸,人稱之天鏡池。另有一巨石,上有一塊扁形石頭,遊人若在扁石踩動,便發出咚咚咚的聲響,人稱之石鼓岩。奇特的景象各伴有動人的傳說,如“天成漏米倉”、“羅遠插筷成竹”,“楊布政羽化成鷹”等,為天成山增添了迷人的色彩。

朝天大道

天成山的東麓是朝天嶺,這裡有條聞名的古驛道——朝天大道,唐朝起,它便是漳州府、長泰縣赴省晉京的一條主要通道。明《長泰縣誌》載:“朝天嶺,昔松江渡未通,入京師皆取道於此,故曰朝天。”明正統五年(1440年),在朝天隧道口設立巡檢司。當時,朝天大道兩旁密林叢生,誠如同知龍遂所吟: “咫尺星辰似可捫,蒼藤古木自朝昏。飛泉噴壑蛟龍怒,危石霾雲虎豹蹲。峭壁青天稀去鳥,清秋白晝聽啼猿。山中老叟來相迓,指點荒原幾處村。”如今,浦角線經過這條古道,早已是天塹變通途。

歷史發展

天成山因其重要的地理位置,上演過多少驚天地、泣鬼神的壯烈歷史劇。唐朝末年黃巢揭竿舉義,入閩至泰。曾憑天成山之險與前來進剿的唐軍浴血奮戰。元至正五年,漳州路高指揮蔡淳大破嘯聚於天成山作亂害民的叛匪萬貴、何迪。明嘉靖四十五年,抗倭名將戚繼光揮師入閩,將士戮力同心,奮勇殺敵,全殲盤踞於天成山的倭寇。旌旗所指,威震敵膽。清順治九年,鄭成功屯兵廈門,進攻漳州,在天成山安營紮寨,憑藉連環十八洞的奇險與兵力遠勝鄭軍的清兵巧作周鏇,克敵制勝。清康熙年間,三藩作亂,叛變清庭的耿精忠率兵據守天成山,被清軍剿滅。瑞煙岩寺廟及諸多建築也因多次戰亂而日漸衰落而傾圯。

天成峰的古道、岩洞與人文景觀,早已吸引著古代名人和無數的遊客。歷朝歷代,有不少文人騷客,為天成山的旖旎風光所傾倒,寫下了留傳萬世的佳句華章。如宋朝紹熙五年,著名的理學家朱熹、明代同知龍遂、明代的長泰縣令方定、明人黎兆鵬等。朱熹曾兩度來長泰,賦七絕一首描繪天成美景,詩云:“絕壑藤蘿貯翠煙,水聲幽咽亂峰前。行人但說青山好,腸斷雲間雙髻山。”