地理位置

天井關,為太行山南端要衝 月山寺

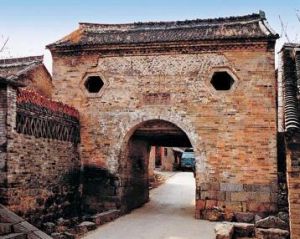

月山寺天井關南延25公里,分大、小二口兩個關隘達省界,沿途關城、古道、堡寨甚多,現存建築遺址有天井關、孔子廟、星軺驛、橫望隘、碗子城、羊腸坂、盤石長城、古寨等十餘處。

“天井關“以南幾華里,所轄“橫望隘“、”小口隘“、”碗子城”、“星軺驛”等重要關隘,由關隘往南數公里,就是通往河南,蜿蜒於崇山峻岭之間險要古道--羊腸坂。太行道又稱丹陘,陘闊三步,長四十華里。雄踞太行山南端,是太行八陘最為重要的一條古代通道。

太行道南起河南省焦作市,北至山西晉城市。崇山峻岭間,孔道如絲,蜿蜒盤繞,“北達京師,南通河洛”,是我國古代一條軍事、商貿和文化交流的大動脈。周圍峰巒疊嶂,溝壑縱橫,古隘叢峙。形勢雄峻,素稱天險。由此陘南下可直抵虎牢關,是逐鹿中原的要陘之一。

據史書記載此太行道,山路盤繞似羊腸,關隘林立若星辰,地理位置十分重要。特別是天井關,更是天下名關。古人稱“形勝名天下,危關壓太行”。從西漢設立“天井關”後,歷朝歷代這裡紛爭不斷,兵戈迭起,大小戰爭數百起,給這裡留下豐厚的文化積澱。這一帶關隘共包括羊腸坂、盤石長城、碗子城、古長城、孟良寨、焦贊營、大口、小口、關爺嶺、斑鳩嶺、攬車村、天井關等多處要塞。但由於各種資料相互牴牾或語言不詳,難以認證。

星軺驛和天井關有著密切的聯繫,並與古道共存亡。星軺驛以南的橫望隘、小口隘、碗子城,則是天井關所轄的重要關隘,從春秋戰國到明清時期,這裡干戈迭起,硝煙不散,為歷朝歷代的兵家必爭之地。

天井關有傳說中孔子北上太行山被童子詰難而返的攔車村回車轍、石碑、孔廟;有建於唐初,以控懷慶、澤州之沖的“碗子城”;唐狄仁傑望雲思親的“橫望隘”;宋代楊家將為設防禦敵而建的“焦贊城”、“孟良寨”。歷史上曾登臨過天井關的古代帝王有13位,著名將領、大臣、文學家、史學家和文人墨客達上百位,留下了大量珍貴的詩文和碑刻。

文化遺產

天井關在其數千年的歷史進程中,最能使其蓬畢生輝的,便是那些歷史名人們的活動蹤跡。眾多帝王將相、文人騷客、商賈名流們在途經或留住太行陘時遺留下來的神奇傳說、詩詞歌賦、雜聞軼事是太行陘留給後人們的又一文化瑰寶。古代帝王

夏後履癸(桀)公元前17世紀初(夏朝後期),商湯伐桀,迫使夏後桀由都城安邑遷移高都(今晉城市城區),居住鎮南垂棘山的山洞裡,這裡在春秋之前稱垂都,後改為高都延續至今。太行陘是安邑到高都必經之地,晉東南豫西北一帶附近應為夏桀遷都後主要活動重心。《讀史方輿紀要.卷四十六》載:“《世紀》:湯歸,自伐夏,至於太行”;《澤州府志》載:“夏桀居天門”“桀始遷於垂”,天門即天井關。周文王姬昌公元前11世紀(商朝末期),西伯侯文王姬昌帶領大軍,包圍商朝西南的田獵區及軍事基地鄂國(邘)都城,占領太行陘南端大片領地,為攻伐商紂掃清了障礙。

周穆王姬滿公元前922年,周穆王西巡“逕絕翟道,升於太行”,過天井關,馳驅千里,遂達崑崙,與西王母相會。

齊莊公公元前550年(周靈王二十二年)秋,齊莊公率軍攻打晉國,在朝歌(今河南鶴壁)兵分兩路,一路經白陘過孟門(今山西陵川)進入晉國境地,另一路從邘國故城(今河南沁陽市北)北上太行陘,直達少水(今沁河),長途奔襲,致晉國於重創。

秦昭襄王公元前260年(秦昭襄王四十七年),秦趙兩國在韓國的長平(今高平丹河谷地)展開決戰,秦昭襄王親自來到河內郡野王(今河南沁陽)督戰增援,賜給所有的郡民爵位一級,征十五歲以上男子通過太行陘丹河谷地全都調到長平前線。

漢高祖劉邦公元前204年,楚漢戰爭時期,漢高祖劉邦接受謀士酈食其建議,“據敖倉之粟,塞成皋之險,杜太行之道”,在太行陘及丹河谷地增派重兵。後人把漢高祖劉邦當年屯兵城池稱為漢高城(今丹河青天河附近),以作紀念。

東漢明帝劉莊公元71年(後漢永平十三年),漢明帝劉莊巡幸滎陽,在視察黃河、汴渠分流工程後,渡河北上太行,巡幸澤州。

漢章帝劉炟公元85年(東漢章帝元和二年)二月,東漢章帝劉炟到東方巡視,先後達到東郡、濟南以及孔子故里。三月乙未(十六日),劉炟從東阿(今山東聊城市東南)北行,登上太行山,到達天井關,然後經太行道南下回到洛陽。宋司馬光著《資治通鑑.漢紀三十九》載:“肅宗孝章皇帝下元和二年(乙酉,公元八五年)...乙未,幸東阿,北登太行山,至天井關。夏,四月,乙卯,還宮。”

魏武帝曹操公元205年(東漢建安十年)年,高幹乘曹操征討烏桓之機反叛,劫持太守,派兵屯守壺關口,備戰曹操。第二年春,曹操親領大軍繞道太行陘沿羊腸阪北上攻打壺關,飽受羊腸之苦,留下《苦寒行》軍旅詩作。

漢烈宗劉聰公元308年(劉漢高祖永鳳元年),平陽的劉漢政權發動對西晉的大規模戰爭。為堵西晉軍隊北伐的通道,劉聰受其父劉淵的派遣率十名將領占據太行道。第二年,劉聰在長平大敗西晉王曠大軍。

西燕國皇帝慕容永公元390年(東晉孝武帝太元十五年)正月,十六國時期,西燕國皇帝慕容永親率大軍進逼洛陽,東晉大將朱序自河陰(今河南洛陽東北)北渡黃河迎戰,與西燕大將王次在河內(今河南沁陽)沁水一帶展開激戰。西燕軍大敗,朱序揮師北上太行道,在太行山追擊西燕國主慕容永,一直追到白水(今晉城市區內,注入丹水)。

北魏明元帝拓拔嗣公元422年(泰常八年),北魏明元帝御駕親征,出天門關,逾恆嶺,南下征伐南朝宋國。第二年年閏四月,明元帝從河內(今河南沁陽)返回,北上太行,經太行陘,到達高都城。《魏書》載:“八年春,步自鄴宮,遂絕靈昌,至東郡,觀兵成皋,反自河內,登太行山,幸高都。”

隋煬帝楊廣公元607年(隋煬帝大業三年)五月,隋煬帝由洛陽出發,在儀仗、車隊等大量隨行人員簇擁下,經太行陘,北巡突厥牙帳。約兩個月後,煬帝返回南下,途經濟源回到洛陽。《資治通鑑》記載,“帝上太行,開直道九十里,九月,己未,至濟源。”

唐玄宗李隆基公元723年(唐玄宗開元十年)正月,唐玄宗李隆基從東都洛陽出發,經太行陘北上,在星軺驛寫下了《早登太行山中言志》一詩。同年冬十月,玄宗皇帝再次沿前次路線北巡。

後梁太祖朱溫公元908年(後梁太祖開平二年)三月,梁太祖朱全忠由都城(今河南開封)出發經太行道天井關前往澤州,安撫督導與晉王交戰的將士。四月,朱全忠經星軺驛順原路返回大梁(今河南開封)。

後周世宗柴榮公元954年(後周世宗顯德元年)三月,後周世宗柴榮兵發大梁,經懷州太行陘星軺驛抵達澤州,與北漢大軍在巴公原展開激戰,大敗漢軍。

宋太祖趙匡胤公元960年(宋太祖建隆元年)四月,宋太祖趙匡胤北上太行討伐原後周昭義節度使李筠叛亂。在常平和碗子城,

因道路險仄,宋太祖親自下馬負石,帶領全體將士鋪平山道,然後北上星軺驛、天井關抵達澤州。《宋史·本紀·高祖紀》載:“建隆元年(公元960年)...

夏四月丁巳(五月十九日),詔親征,以樞密使吳廷祚留守上都,都虞侯光義為大內都點檢,命天平軍節度使韓令坤屯兵河陽。過太行,山路險峻多石,帝先負石,群臣六軍皆負之,即刻平為大道。”

民間傳說

太行陘民間傳說是豫晉兩地人民在數千年的歷史進程中,籍太行道為載體而形成的口頭敘事文化,具有濃郁的覃懷、澤州地域風情。太行陘民間傳說是太行道藝術化的歷史,數量繁多,包括了史事傳說、人物傳說以及地方風物傳說等三方面內容,鑒於篇幅所限,摘選如下:史事傳說:河南有《常平三代系馬槐》、《楊家將的傳說》、《丹河的名稱由來》等;澤州的有《趙軍運沙》、《義士諫括》等。

人物傳說:河南的有《趙匡胤負石鋪道》、《楊延景揮劍造泉》、《李逵夢鬧天池嶺》、《于謙過太行道》、《朱元璋火燒

九良廟》、《趙神仙的傳說》、《馮玉祥過馬鞍山》、《王泰順的傳說》等;澤州有《成湯廟、娘娘池及火燒湯王的傳說》、《孔子晉國回車》、《廉頗換馬》、《司馬山、司馬劍、御馬坪的傳說》等。風物傳說:河南的有《九峰山頂蝴蝶會》、《二郎擔山的傳說》、《石佛灘的傳說》、《揲渫大王傳說》、《“打金枝案”的故事》、《麒麟山和飛龍嶺的傳說》、《飛屏嶺的傳說》、《牛籠嘴村的傳說》等;澤州的有《牛山玫瑰的傳說》、《有鳳來棲》等。[1-2]

詩詞

親過天井關,並留有詩詞的文人騷客包括西漢的劉歆、蔡邕等;魏晉的曹操、劉琨等;唐代的李隆基、王維、李賀、 李白、白居易、劉長卿、張九齡、蘇頲、張說、柳宗元、韓愈、程浩、徐范等;宋代的司馬光、徐范、李若水、蘇舜欽等;金代的李俊民、郝經、元好問等;明代的王國光、貝瓊、王世貞、李夢陽、于謙、李攀龍、吳駰、劉龍、謝肅等;清代的趙執信、陳廷敬、朱樟等,共留下詩文、碑碣數百首(篇)。其中,描寫戰爭題材的:唐代李賀的《長平箭頭歌》等。

描寫自然風光的有李隆基的《早登太行山中言志》;宋代徐范的《過太行山》《上太行》;

明代劉龍則的《星軺驛和于少保韻》;韓愈的《盧郎中雲夫寄示送盤穀子詩

兩章歌以和之》;于謙的《到澤州》《上太行》《秋日經太行》《山行》《登星軺驛樓》;吳駰的《登星軺驛樓》;董其昌的《孟門行》;趙執信的《太行絕巔望黃河歌》;明代劉龍的《星軺驛和于少保韻》等。

描寫山高路險的:唐代李白的《憶舊遊,寄譙郡元參軍》;唐代白居易的《初入太行路》;金代李俊民的《過星軺驛》;宋若水的《太行道中》;蘇舜欽的《太行道》;劉長卿的《太行苦熱行》;李錫齡《天井關》;元好問的《羊腸阪》;明代王國光的《上太行》。

描寫抒情感懷的:西漢劉歆的《遂初賦》;傅淑訓的《重過太行》;陳廷敬的《太行四首》;劉琨的《扶風歌》;王維《偶然作六首之一》;李白《北上行》;李賀的《七月一日曉入太行山》;司馬光的《送仲更歸澤州》;于謙的《夏日過太行》、《登太行思親》;陳廷敬《太行四首》等。

描寫旅途艱辛的:曹操的《苦寒行》。

描寫事情發展的:唐代程浩的《天井關夫子廟堂記》;元徐亮的《宣聖廟新增本息記》;元白處善《重修夫子回轍廟記》;

明陳棐《先師孔子回車廟解》;清孔衍珻《回車廟碑記》;姚學瑛《移建天井關孔子廟記》,蔣琦齡《增修太行碗子城記》等。這些詩詞歌賦從一個側面為我們展現了早已埋入歷史煙塵中的太行往日風華,描述了太行道承載上千年的民族興衰。

[西漢]劉歆《遂初賦》

馳太行之嚴防兮,入天井之喬關。歷岡岑以升降兮,馬龍騰以超攄。

無雙駟以優遊兮,濟黎侯之舊居。心滌盪以慕遠兮,回高都而北征。

[東漢末年]曹操《苦寒行》

北上太行山,艱哉何巍巍!羊腸坂詰屈,車輪為之摧。

樹木何蕭瑟,北風聲正悲。熊羆對我蹲,虎豹夾路啼。

溪谷少人民,雪落何霏霏!延頸長嘆息,遠行多所懷。

我心何怫鬱,思欲一東歸。水深橋樑絕,中路正徘徊。

迷惑失故路,薄暮無宿棲。行行日已遠,人馬同時飢。

擔囊行取薪,斧冰持作糜。悲彼《東山》詩,悠悠使我哀。

[盛唐]李隆基《基早登太行山中言志》

清蹕度河陽,凝笳上太行。火龍明鳥道,鐵騎繞羊腸。

白霧埋陰壑,丹霞助曉光。澗泉含宿凍,山木帶餘霜。

野老茅為屋,樵人薜作裳。宣風問耆艾,敦俗勸耕桑。

涼德慚先哲,徽猷慕昔皇。不因今展義,何以冒垂堂。

[金]元好問《天井關》

石磴盤盤積如鐵,牛領成創馬蹄穴。老天與世不相關,玄聖棲棲此回轍。

二十年前走大梁,當時塵土困名場。山頭千尺枯松樹,又見腳踏車下太行。

自笑道塗頭白了,依然直北有羊腸。

[明]于謙《登星軺驛樓》

驛樓高架與雲齊,曉日登臨思不迷。卷幕全無三伏暑,憑欄轉覺眾山低。

閒花故向吟邊落,野鳥偏於靜處鳴。十六年來成一夢,後人誰為繼新題。

歷史遺產

天井關是中華民族的歷史豐碑,也是浩瀚的文化長廓。歷史上曾登臨過天井關的古代帝王有13位,著名將領、大臣、文學家、史學家和文人墨客達上百位。他們的到來,不僅為古隘驛亭增添了無限的光彩,而且還留下了大量珍貴的詩文和碑刻。這些詩文,向我們形象地展示和描繪了天井關的自然風光和當時的社會場景,是難得且厚重的歷史文化遺產。宗教民情

天井關太行古道在承擔軍事戰略功能和商貿運輸功能的同時,也成為宗教文化以及沿線各民族文化傳播交流的紐帶與走廊,促進了豫西北和晉東南區域間文化的整合融合。太行道沿線覃懷與澤、潞間各類宗教的出現歷史悠久,外來宗教往往在進入中國之初就在這一帶出現並沿著商路傳播。佛教如此,伊斯蘭教也是如此,如河南沁陽大郎寨清真寺,據說是國內伊斯蘭信眾最早建造的清真寺之一,前些年就有相當數量的寧夏穆斯林信眾到這裡膜拜學經。更為有趣的是,無論是外來宗教還是本國本土宗教都能夠和諧共生,相安無事,有時,同一個宗教場所內部會有不同宗教供奉的神靈出現。例如:沁陽九峰山下的九峰朝陽寺內既有孫思邈又有如來佛,野仙廟既有當地的野仙,又有觀音、關公等,萬善湯帝廟既供奉成湯大帝,又供奉三國關帝。這種多種宗教和諧共生的社會現象與當地開放性、包容性心態不無關係

文化

在歷史的各個文明時期,暢達通行的交通條件往往決定著文明區域的規模,同時影響著各個文明區域相互間的聯繫。太行陘的形成,促進了沿線居民經商觀念的形成、商品轉運業的發達、大批城(集)鎮的崛起,繁榮興起了覃懷與澤潞商業文明,為兩地創造出領先於鄰近區域的古代文明奠定了重要基礎。至明清時期,太行道連通的懷慶府河內(今河南沁陽、博愛等地)的萬善鎮、邘邰鎮、清化鎮、許良鎮以及澤州府鳳台、大箕、大陽、陽城等地已發展成為“店鋪櫛比,煙火萬家”的當地工商貿易中心。此外,在天井關以南的山谷中,還有十分秀美的山水景觀和人文景觀。既有傳說本鎮鐵店村人鐵拐李當年離家修仙的古洞,還有群山環繞,孤峰叢立,風景幽雅的大月寺、小月寺。這些景觀,都將成為晉廟鋪鎮實施興鎮富民,開發旅遊產業的寶貴資源。